国際行政書士は儲かる?入管業務の魅力と申請取次行政書士になる方法も解説

「国際行政書士って何?儲かるの?」

「入管業務って、具体的にどのような仕事?」

このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

行政書士の花形とも言われている「国際行政書士」ですが、実際どのような仕事を扱うのか理解できている人は、あまり多くありません。しかし、グローバル化が進む現代において、国際行政書士が果たす役割はますます重要になっています。

中でも「入管業務」は、外国人の生活を直接支えている、高報酬でやりがいのある仕事です。本記事では、

◉ 国際行政書士の概要や報酬

◉ 入管業務の具体的な内容

◉ 入管業務の魅力や危険性

について、解説します。国際行政書士に興味がある方は、是非ご一読ください。

1.国際行政書士とは?

2.国際行政書士が扱う業務

2-1.代表的な仕事は「入管業務(在留資格のサポート)」

2-1-1.就労系の在留資格

2-1-2.身分系の在留資格

2-2.入管業務以外の国際業務もある

3.国際行政書士が行う入管業務の3つの魅力

3-1.抜群の将来性の高さ

3-2.行政裁量が広く、やりがいがある

3-3.依頼者から感謝される

4.入管業務の知られざる危険性とは?

5.国際行政書士は儲かる?入管業務の報酬相場

6.入管業務を扱うなら「申請取次行政書士」になろう

6-1.「申請取次行政書士」になる方法

6-2.【Q&A】語学力は必要?

7.まとめ

1.国際行政書士とは?

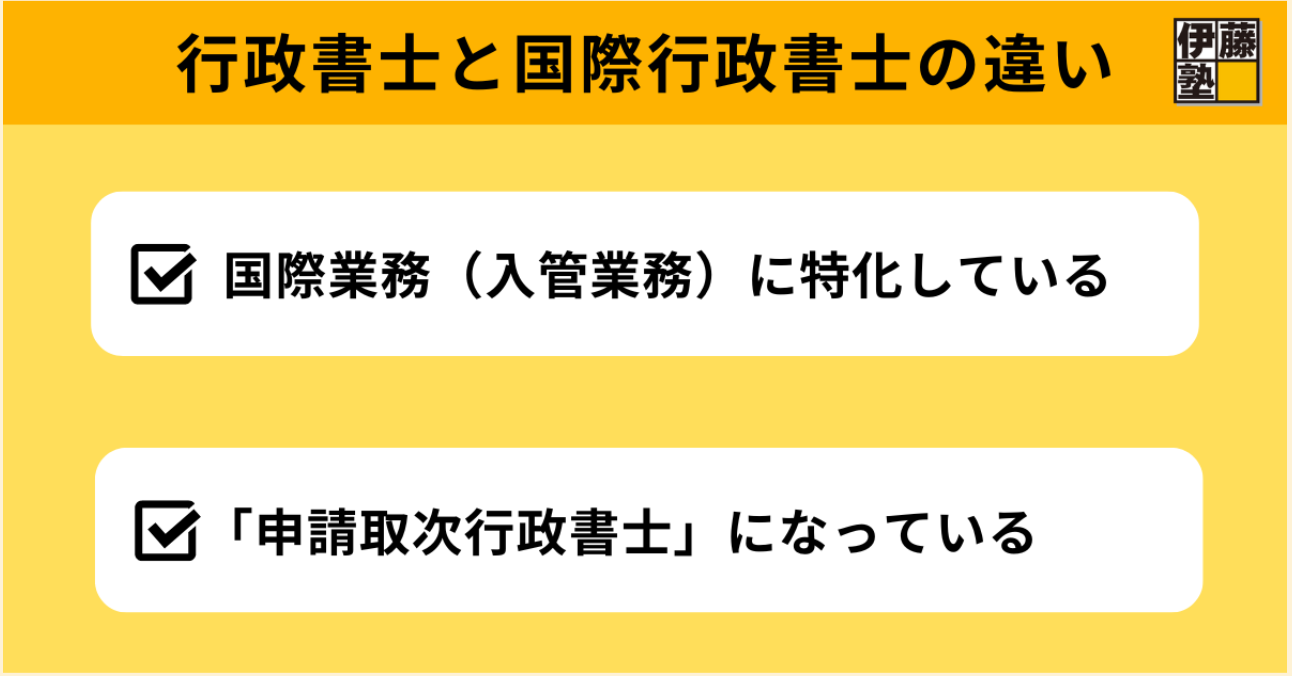

「国際行政書士」とは、国際関係の業務を専門的に取り扱う行政書士のことです。一般的な行政書士との違いは、主に次の2点です。

※申請取次行政書士については、当記事の6章で詳しく解説しています。

→6.入管業務を扱うなら「申請取次行政書士」になろう

外国人の入管業務を中心に、日本に滞在する外国人の方々をサポートするのが、国際行政書士の役割です。

国際化が進む現代において、国際行政書士の需要はますます高まっています。日本で暮らす外国人の力強い味方として、国際行政書士は欠かせない存在となっているのです。

【Q&A】国際行政書士は公的な資格?現在、「国際行政書士」という公的な資格はありません。

ただし、国際行政書士の需要の高まりに伴って、2013年には「国際行政書士機構(JAILA)」が立ち上げられています。国際行政書士機構では、国際関係に強い行政書士の育成に力を入れており、独自の認定制度なども行っています。

2.国際行政書士が扱う業務

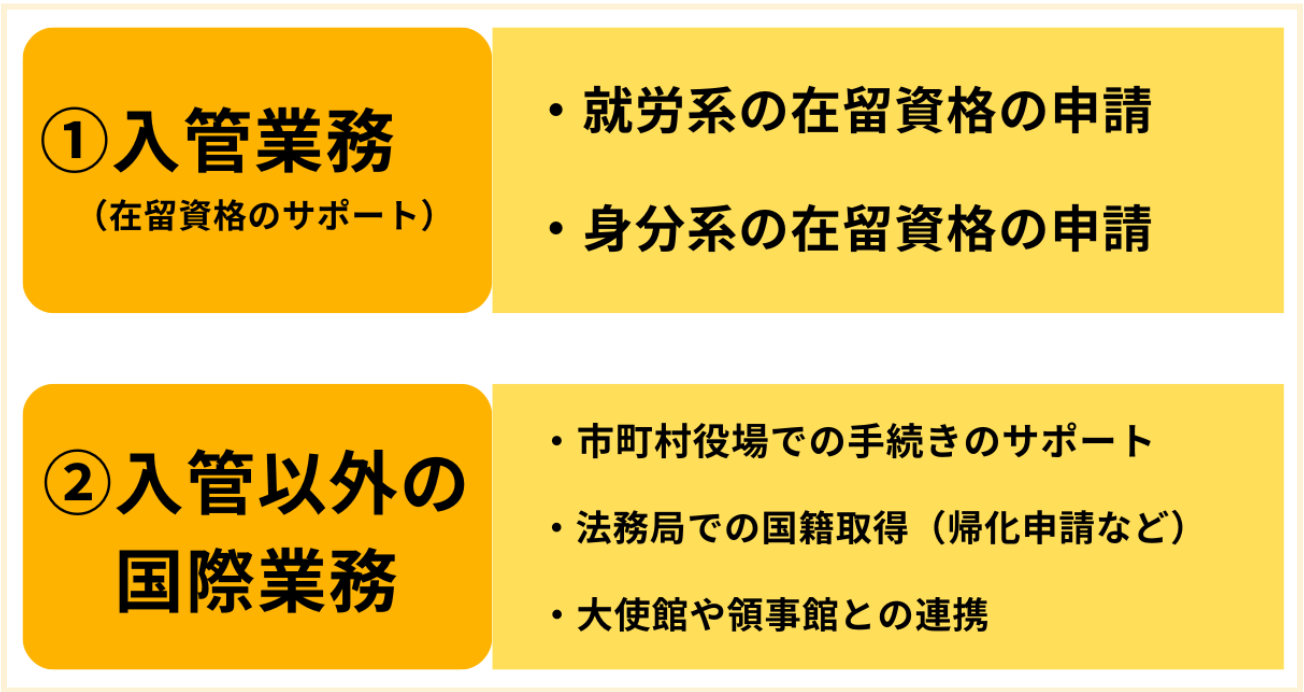

国際行政書士が扱う業務の例としては、主に次のようなものがあります。

いずれも、外国人が日本で生活していくための基盤を支えている重要な業務です。

国際行政書士は、国際業務のスペシャリストとして、専門的な知識や経験を深めつつ、外国人の方々が日本で暮らしていくためのサポートを行っているのです。それでは、それぞれの業務内容について、詳しく見ていきましょう。

2-1.代表的な仕事は「入管業務(在留資格のサポート)」

国際行政書士が行う国際業務の中で最も多いのが、外国人の入管業務(在留資格の申請のサポート)です。「在留資格」とは、外国人が日本に滞在したり、日本で一定の活動を行ったりするために必要な資格のことを指します。外国人は、そもそも日本での活動が制限されているため、在留資格がなければ、日本で活動することができません。

この制限があるのは、外国人を1人雇用すれば、その分日本人の雇用の機会が失われるなど、日本人にとって不利益が生じる可能性があるからです。そこで国際行政書士は、「その外国人が日本に滞在することが日本人の利益につながること」を法的観点から説明し、在留資格の申請をサポートする役割を果たしています。

【Q&A】ビザと在留資格は違うもの?ビザと在留資格は、混同して呼ばれることも多いですが、法的には異なるものです。

ビザは、「入国を許可するため」に必要となるもので、正式には「査証」といいます。

一方で在留資格は、「日本に滞在するため」に必要となる資格です。

・ビザ=日本に入るためのドアの鍵

・在留資格=日本で生活するための座席

というイメージで捉えて置くとよいでしょう。

在留資格には、大きく分けて以下の2種類があります。

1 就労系の在留資格

2 身分系の在留資格

それぞれ見ていきましょう。

2-1-1.就労系の在留資格

就労系の在留資格とは、外国人が日本で働くことを目的とした在留資格です。通称「就労ビザ」と呼ばれることもあります。

例えば、外国人が、日本で技術者やオフィスワーカーとして働く場合に必要となる「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などが、就労系の在留資格の例として挙げられます。

「外国人を雇用すると、その分日本人が働くチャンスは失われる。

しかし、その外国人が働くことが、日本(人)の利益になる」といった考え方で交付されているのが、就労系の在留資格の特徴です。

2-1-2.身分系の在留資格

身分系の在留資格は、外国人の身分によって交付される在留資格です。身分系の在留資格としては、

・日本人と結婚している外国人・永住者の要件を満たした外国人

・子どものときに「連れ子」として来日した外国人

などに交付される資格があげられます。

「その外国人が日本で生活することを求める日本人がいる」といった考え方で交付されているのが、身分系の在留資格の特徴です。

2-2.入管業務以外の国際業務もある

国際行政書士は、外国人の入管業務を中心に活動していますが、それ以外の国際業務も手がけています。

※入管業務以外の国際業務の例

・市町村役場での手続きのサポート・法務局での国籍取得(帰化申請など)

・大使館や領事館との連携 など

例えば、外国人が日本で生活するためには、住居地の届出など、市町村役場での手続きが欠かせません。国際行政書士は、文化の壁に悩む外国人の心強い味方として、これらの手続きを円滑に進めるサポートも行っているのです。

日本に暮らす外国人の数が増加の一途をたどる中、国際行政書士の役割はますます重要になっているといえるでしょう。

3.国際行政書士が行う入管業務の3つの魅力

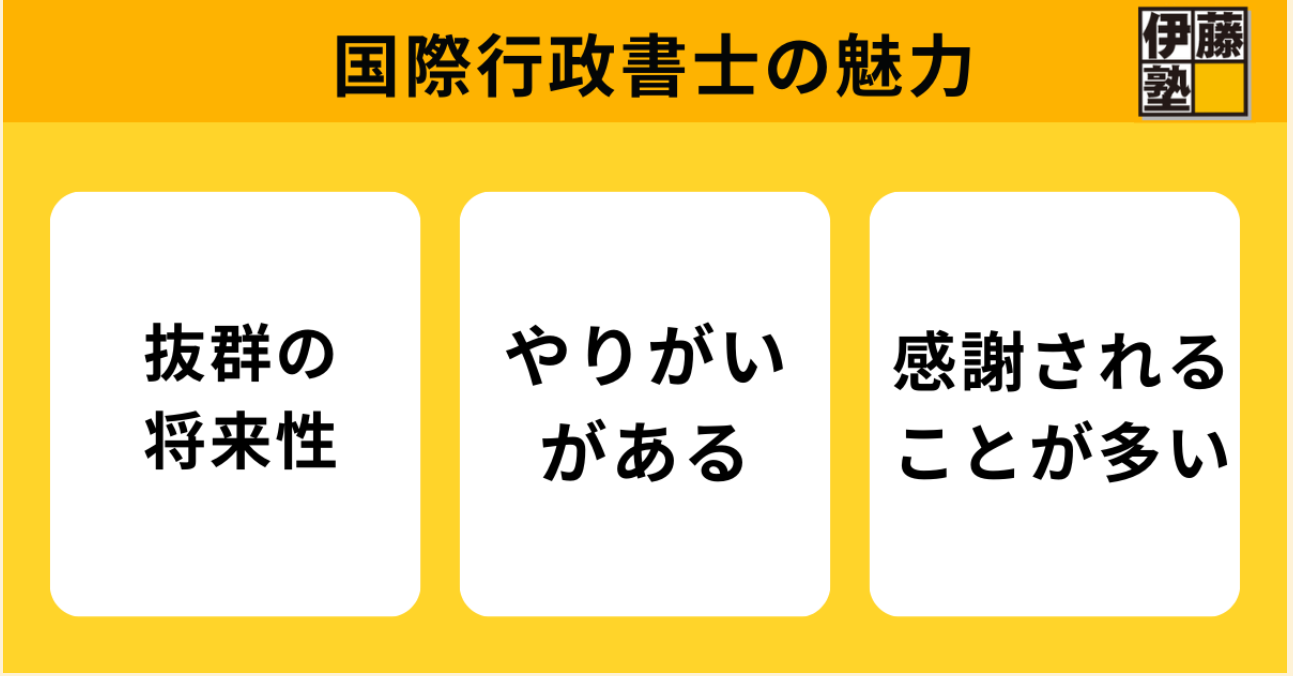

国際行政書士の入管業務には、例えば次のような魅力があります。

3-1.抜群の将来性の高さ

国際行政書士の入管業務は、今後ますます需要が高まると予想されています。その理由は、グローバル化の進展により、日本に暮らす外国人の数が増加の一途をたどっているからです。

法務省の統計によると、2024年末時点で日本に在留する外国人の数は約376万人。11年前の2013年末の約206万人から、「160万人以上」も増加しています。

(参考:出入国管理庁 令和6年末現在における在留外国人数について)

在留外国人の数が増加していることで、在留資格の申請や変更、帰化申請など、入管業務のニーズも急激に高まっています。国際行政書士は、そうした需要の増加に対応できる数少ない専門家の1つです。

外国人材の活用がますます進む日本社会において、国際行政書士の活躍の場は今後ますます広がるでしょう。入管業務のスペシャリストとして、国際行政書士は抜群の将来性を誇っているのです。

3-2.行政裁量が広く、やりがいがある

入管業務は、各種の行政手続きの中でも、特に行政裁量(国の判断余地)が広いといわれている手続きです。つまり、同じような状況でも、法律的な説明の仕方や、手続きの進め方によって、結果が大きく変わってくるのです。

複雑な状況に置かれている外国人が、国際行政書士の手腕によって、在留資格の取得に成功することもあるでしょう。

・依頼者に対して、どのようにヒヤリングするか

・在留する理由を、どのように整理して説明するか

こうした点が、国際行政書士の腕の見せどころです。

入管業務は単なる書類作成ではありません。依頼者の人生を左右する局面に立ち会い、専門的な知見から、外国人を支援することが求められるのです。決して簡単ではありませんが、大きなやりがいを感じることができる仕事だといえるでしょう。

3-3.依頼者から感謝される

入管業務を通じて、多くの外国人から、直接感謝の声をもらえることも、国際行政書士の醍醐味の1つです。日本に在住したい外国人にとって、在留資格は、命の次に大切なものといっても過言ではありません。在留資格の取得や更新に失敗すると、日本で生活することができなくなってしまうからです。

一方で、文化の違いや、法律の壁に阻まれて、在留資格の手続きに苦労する外国人は少なくありません。国際行政書士になると、そうした依頼者の立場に立って相談に乗り、専門家として手続きをサポートすることができます。在留資格を無事に取得できたとき、依頼者は、心からの感謝と喜びを感じるでしょう。

国際行政書士にとっては、依頼者からの感謝の言葉が、何よりのモチベーションになります。

「あなたのおかげで日本で働くことができる」

「家族で日本に住み続けられる」

入管業務を通じて、直接そのような感謝の言葉を聞けることが、国際行政書士の最大の魅力だといっても過言ではないでしょう。

4.入管業務の知られざる危険性とは?

国際行政書士が行う入管業務は、行政書士の花形ともいわれる程、魅力的な仕事です。しかし一方で、裏側には、危険な一面が存在していることも忘れてはなりません。

特に、入管業務で最も警戒すべきなのが、虚偽申請のリスクです。虚偽申請とは、在留資格の取得を目的として、事実とは異なる内容の申請を行うことを指します。

例えば、入管に対して虚偽の説明を行ったり、虚偽の証拠を提出して、不正に在留資格を取得するようなケースです。虚偽申請は犯罪行為であり、発覚した場合、申請者だけでなく、申請を手伝った行政書士も処罰の対象となります。

外国人の中には、「なんとしてでも日本に残りたい」という強い思いから、虚偽申請を持ちかけてくる人がいるかもしれません。また近年は、ブローカー等を介して、書類の提出のみの依頼がなされるケースも増えてきています。

しかし、どんなに事情に同情しても、虚偽申請に手を貸すことは許されません。国際行政書士は、依頼者の話に耳を傾けつつも、常に冷静な判断力を保たなければならないのです。虚偽申請のリスクを看過することなく、あくまで正当な手続きを進めていく姿勢が求められます。

5.国際行政書士は儲かる?入管業務の報酬相場

国際行政書士の入管業務は、高度な専門性と豊富な経験が求められる仕事です。そのため報酬相場も、一般的な行政書士業務と比べて、比較的高めに設定されていることが多いです。

例えば、日本行政書士連合会が実施した調査によると、入管業務1件あたりの報酬額は次のようになっています。

担当する行政書士のスキルや経験、案件の難易度によっても大きく異なるものの、1件の依頼で「10万〜20万」程度の報酬を設定している事務所が多いです。これは、行政書士が携わることのできる他の分野と比較しても、かなり高い報酬単価です。

入管業務の報酬が高い理由としては、入管法や関連法規、実務に関する深い知識や経験が求められることや、依頼者の人生を左右するような重要な案件を扱うことが挙げられます。

また、外国人を相手にするため、言語の壁や文化の違いを乗り越えるコミュニケーション能力も必要となるでしょう。

こうした高度な専門性とスキルが求められることが、入管業務の報酬の高さに反映されているのです。国際行政書士の取り扱う入管業務は、大きなやりがいがあると同時に、報酬面でも魅力的な仕事だといえるでしょう。

6.入管業務を扱うなら「申請取次行政書士」になろう

「申請取次行政書士」は、出入国管理に関する研修を修了した行政書士です。国際行政書士として、入管業務を取り扱うのであれば、「申請取次行政書士」になることは不可欠です。

通常の行政書士でも、外国人の在留資格に関する申請書類の作成は可能ですが、実際に出入国管理庁へ書類を提出することはできません。これは、在留資格の申請は、外国人本人による出頭が原則とされているからです。

しかし、「申請取次行政書士」が依頼を受ける場合、この本人出頭の原則が免除されます。つまり、「申請取次行政書士」は、依頼者である外国人に代わって、申請書類を出入国管理庁へ提出する権限を持っているのです。入管業務のスペシャリストとして活躍するなら、「申請取次行政書士」となることは必要不可欠だといえるでしょう。

6-1.「申請取次行政書士」になる方法

申請取次行政書士になるには、「届出済証明書(通称:ピンクカード)」というカードを取得することが必要です。

届出済証明書(通称ピンクカード)の取得方法① 「行政書士申請取次事務研修会」を受講する

② 「効果測定」に合格する

③ 「課題レポート」を提出する

④ 「申請取次行政書士の届出」を、所属の行政書士会へ行う

研修では、「4講座・合計4時間程度」の講義が実施されます。VOD(ビデオ・オン・デマンド)方式で行われるため、自宅のPC等からでも受講することができます。

研修の申込みから、ピンクカードの取得までには、概ね3ヶ月程度の期間を見込んでおくと良いでしょう。

「効果測定」や「課題レポート」の結果で不合格となる人は、殆どいないと言われていますが、油断は禁物です。実務で使う知識を身につけるためにも、しっかりと受講しましょう。

6-2.【Q&A】語学力は必要?

「申請取次行政書士」になるための要件として、語学力は求められていません。実務上も、外国語の語学力が無いことが、国際行政書士としての活躍の妨げになることはないでしょう。

そもそも、外国人が1人で行政書士の元を訪れるケースは、あまり多くないからです。日本人の配偶者や雇用主と一緒に来所するケースが大半を占めているため、日本語でコミュニケーションを取ることができます。とはいえ、語学力を身につけておくことは、他の行政書士との差別化につながります。

得意な外国語がある場合、その語学力を活かすことで、国際行政書士として強みを発揮することができるでしょう。

ただし、語学力はあくまでもプラスアルファの能力と捉えましょう。コミュニケーション能力や、相手の立場に立って物事を考える姿勢が何より大切です。言葉が完璧でなくても、真摯に向き合う姿勢があれば、依頼者と信頼関係を築くことができるはずです。

7.まとめ

最後に、今回の記事の要点をまとめます。

◉「国際行政書士」は、入管業務を中心とした国際業務に特化した行政書士

◉ ここ数年でニーズが急増しており、将来性は抜群

◉ 依頼者から感謝される機会が多く、やりがいのある仕事

◉ 報酬相場も、他のジャンルと比較して高め

◉ 入管業務を扱うなら、「申請取次行政書士」になることが必須

◉ 外国語は話せなくてもなくてもOK

行政書士の花形とも言われている「国際行政書士」。その中心となる入管業務は、外国人が日本に滞在するための強い味方となる、魅力に満ち溢れた仕事です。

グローバル化が加速する現代において、国際行政書士の活躍の場は、ますます広がっていくことでしょう。

伊藤塾では、活躍し続ける実務家になるための総合講座として、「行政書士実務講座」を開講しています。近年ニーズの高い「国際業務」についても、「理論・実務」の両面から学ぶために、充実した内容を用意しています。

実務講座で身につけた「行政書士実務」の確かな「基礎知識」と「柔軟な対応力」をもってすれば、国際業務についても、安心して対応することができるはずです。

国際行政書士として活躍したいという強い思いのある方は、是非伊藤塾で一緒に頑張りましょう。

著者:伊藤塾 行政書士試験科

伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。