行政書士試験の難易度を徹底解説!他資格との比較・各科目の特徴など

行政書士試験の難易度は、受験生にとって最も気になるポイントの一つです。

「合格率が低い…」「勉強量が多い…」といった話を聞くと、「自分に合格できるだろうか」と不安になってしまう人も多いでしょう。

行政書士試験は難関資格に属する試験であり、決して簡単ではありません。しかし、正しい勉強方法を身につけ、コツコツと努力を積み重ねていけば、誰でも合格できる試験です。

この記事では、行政書士試験の難易度について、合格率や勉強時間、偏差値、他資格との比較など、様々な観点からわかりやすく解説していきます。また、科目別の最新の傾向や、合格するための戦略も取り上げました。

行政書士試験を考えている人はもちろん、すでに勉強中の人も是非ご一読ください。

きっと合格のヒントが掴めるはずです。

【目次】

1.行政書士試験の難易度は高め

1-1.合格率は12%〜13%

1-2.学習期間は1年〜2年が目安

1-3.大学受験の偏差値にすると60相当

2.行政書士試験の合格基準は「300満点中180点(6割)」

2-1.合格率が低いのは、試験問題の難易度が高めだから

3.他資格vs行政書士|難易度の比較

3-1.司法書士試験との比較

3-2.宅建士試験との比較

3-3.社労士試験との比較

3-4.公務員試験との比較

4.【2024最新】難易度の高い科目はどれ?科目別の特徴

4-1.基礎法学の難易度

4-2.憲法の難易度

4-3.民法の難易度

4-4.行政法の難易度

4-5.商法・会社法の難易度

4-6.基礎知識科目の難易度

5.行政書士試験に一発合格するための4つの戦略

5-1.民法と行政法をメインに勉強する

5-2.基礎知識科目も得点源にする

5-3.正答率50%以上の基本知識を確実におさえる

5-4.記述式対策も早めにスタートする

6.独学と受験指導校(予備校)はどちらを選ぶべき?

6-1.独学が向いている人

6-2.受験指導校(予備校)が向いている人

7.行政書士を目指すための受験指導校(予備校)の選び方

7-1.合格者の実績が豊富か

7-2.質の高い講義がされているか

7-3.合格後を考えた指導をしているか

8.まとめ

1.行政書士試験の難易度は高め

行政書士試験の難易度は高めで、いわゆる難関資格に属することは間違いありません。

ただし、受験資格などの制限がないため、挑戦しやすい資格であることも確かです。

合格率や勉強時間、偏差値などから難易度を説明します。

1-1.合格率は12%〜13%

合格率は、例年12%〜13%で推移しています。

2024年度試験の合格率は12.90%、47,785名が受験し、6,165名が合格しました。毎年多くの人が受験しますが、10人中8〜9人が不合格となってしまう厳しい試験です。

もっとも、受験資格に制限がないため、さまざまな人が受験していることも合格率に影響しています。受験者の大半はこれまで法律を勉強したことがない人や、働きながら勉強している人なので、あまり身構える必要はないでしょう。

合格率は低いですが、見かけの数字ほど難しくはありません。正しい方法で勉強すれば、誰でも合格できる試験です。

【行政書士試験の合格率】

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2024年度 | 47,785 | 6,165 | 12.90% |

| 2023年度 | 46,991 | 6,571 | 13.98% |

| 2022年度 | 47,850 | 5,802 | 12.13% |

※行政書士試験の合格率については、こちらの記事も併せてご覧ください。

→ 行政書士試験の合格率はどのくらい?合格率が低い理由や推移についても解説

→「行政書士試験は簡単すぎる」という噂は本当なのか徹底検証しました!

1-2.学習期間は1年〜2年が目安

勉強時間としては、600〜1,000時間が必要だといわれています。

一般的には1年〜2年程度かけて合格する人が多く、半年〜1年で合格できれば短期合格者のグループに入ります。

とはいえ、とにかく時間をかければ合格できるという試験でもありません。十分な勉強時間を確保することも必要ですが、それ以上に質の高い学習を継続することが大切です。

誤った方法で勉強すると、合格まで2年〜3年かかるケースもありますが、受験指導校などで正しい方法で勉強すれば、半年程度で合格する人も珍しくはありません。

※行政書士試験の勉強時間や勉強法については、こちらの記事も併せてご覧ください。

→ 行政書士試験合格に必要な勉強時間とは?目安や平均・最短合格のポイントについて解説

→ 行政書士試験3ヶ月で合格できる?独学でも可能?合格事例・勉強法など解説

→ 行政書士試験の勉強スケジュールは?いつ始める?合格者の勉強法も公開

1-3.大学受験の偏差値にすると60相当

具体的なイメージをもつために、大学受験の偏差値に換算してみましょう。

合格率12%を、正規分布を用いた偏差値に変換すると、「偏差値62」に相当します。一般的には、偏差値60以上の大学が難関大学と呼ばれることが多く、偏差値62は有名私立大学(明治大学、青山学院大学など)と同等の偏差値です。決して簡単な試験とはいえません。

ただし、行政書士試験の合否と学歴は全く関係がありません。出身大学や学歴に関わらず、様々な人が実際に合格しています。そもそも大学にいっていない人も珍しくありません。

※こちらの記事も併せて読まれています。

→ 行政書士試験は法学部レベルの知識で合格可能?知っておくべき注意点も!

→ 行政書士になるには?受験資格は必要?中卒や高卒でもなれるのか詳細解説

2.行政書士試験の合格基準は「300満点中180点(6割)」

行政書士試験の合否は、「絶対評価」で決定されます。合格基準は3つありますが、基本的には「300満点中180点(6割)で合格できる」と考えておけばよいでしょう。

競争試験ではないので、他の受験生の得点によって合格点が変わることはありません。なお、行政書士試験に合格するためには、以下の3つの合格基準をすべて満たすことが必要です。

【行政書士試験の合格基準】

・法令等科目の得点が、244点満点中122点以上(50%)・基礎知識科目の得点が、56点満点中24点以上(40%)

・試験全体の得点が、300点満点中180点以上(60%)

※行政書士試験の合格基準については、こちらの記事も併せてご覧ください。

→ 行政書士試験の2つの足切り(基準点落ち)とは?科目別の対策を徹底解説

2-1.合格率が低いのは、試験問題の難易度が高めだから

行政書士試験は、6割とるだけで必ず合格できる試験なのに、合格率は12%しかありません。

なぜここまで合格率が低いのでしょうか?

その理由は、シンプルに試験問題が難しいからです。過去問を分析していくと、毎年、必ず次のような問題が出題されていることが分かります。

・明らかに正答させる気がない問題 など

つまり、あえて難しい問題を織り交ぜることで、合格者が増えすぎないように調整されているのです。「6割とるだけで合格できる」と聞くと、一見簡単に感じるかもしれません。しかし、行政書士試験における6割は、決して簡単に取れる点数ではないのです。

合格するためには、捨てるべき問題を見極めて、正答するべき問題に確実に正答するという意識が求められます。

3.他資格vs行政書士|難易度の比較

行政書士試験の難易度を、他の資格試験とも比較してみましょう。

司法書士、宅建士、社労士、公務員試験の難易度と比べつつ、行政書士の難易度を見ていきます。

3-1.司法書士試験との比較

【難易度の比較】

| 行政書士 | 司法書士 | |

| 合格率 | 10%〜14% | 4%〜5% |

| 勉強時間 | 600〜1000時間 | 3000時間が目安 |

| 科目数 | 6科目 | 11科目 |

| 出題形式 | ・択一式 ・多肢選択式 ・記述式 | ・択一式 ・記述式 |

| 必要な知識の量 | 膨大 | より膨大 |

司法書士試験は、行政書士試験よりも難しいと感じる人が多い試験です。

ただし、問題の難易度に差があるというよりは、むしろ試験範囲の広さによって違いが生じている側面が大きいです。

科目数を比較しても、行政書士試験では6科目しか出題されませんが、司法書士試験では11科目が出題されます。細かな知識を問う問題も多く、記憶すべき知識の量は行政書士試験以上に膨大です。

※行政書士と司法書士の難易度については、こちらの記事も併せてご覧ください。

→ 行政書士から司法書士へ!必要な勉強時間は?科目の難易度や特徴も比較解説

3-2.宅建士試験との比較

【難易度の比較】

| 行政書士 | 宅建士 | |

| 合格率 | 12% | 16% |

| 勉強時間 | 600〜1000時間 | 300〜500時間 |

| 科目数 | 6科目 | 4科目 |

| 出題形式 | ・択一式 ・多肢選択式 ・記述式 | ・択一式のみ |

宅建士試験は、行政書士試験よりも短期間で合格しやすい試験です。

一般的には、行政書士試験より易しいと感じる人が多く、法律系国家資格の入口的な位置づけとされています。民法(権利関係)などの科目が共通しているため、行政書士と合わせて取得する人も多いです。

行政書士試験のような合格基準点(足切り)は設定されておらず、出題形式も択一式(マークシート形式)のみです。試験科目や難易度から見ても、はじめ易い資格だといえるでしょう。

※行政書士と宅建士の難易度については、こちらの記事も併せてご覧ください。

→ 宅建士と行政書士を徹底比較!難易度・仕事・ダブルライセンスなど

3-3.社労士試験との比較

【難易度の比較】

| 行政書士 | 社労士 | |

| 合格率 | 12% | 6% |

| 勉強時間 | 600〜1000時間 | 800〜1000時間 |

| 科目数 | 6科目 | 10科目 |

| 出題形式 | ・択一式 ・多肢選択式 ・記述式 | ・択一式 ・選択式 |

社労士試験も、行政書士試験より合格率が低めの試験です。合格に必要な勉強時間は、行政書士試験と同程度か少し長めになるケースが多く、800〜1000時間が目安とされています。行政書士試験とどちらが難しいかは一概に言えませんが、社労士試験の方が若干難しいと感じる人が多いようです。

社労士試験の大きな特徴は、科目別に合格基準点が設定されており、1科目でも基準点を下回ると不合格となってしまうことです。合否基準が複雑なので、しっかりと試験制度を理解したうえで対策することが必要です。

※行政書士と社労士の難易度については、こちらの記事も併せてご覧ください。

→ 社労士と行政書士の難易度の違いは?どっちが先?ダブルライセンスもおすすめ

3-4.公務員試験との比較

【難易度の比較】

| 行政書士 | 公務員試験 (国家一般職) | |

| 合格率 | 12% | 30%〜40% |

| 勉強時間 | 600〜1000時間 | 1000時間が目安 |

| 出題形式 | ・択一式 ・多肢選択式 ・記述式 | ・筆記試験(択一式) ・一般論文試験 ・人物試験 |

公務員試験は「資格試験」ではなく「就職試験」です。そのため、筆記試験以外にも、一般論文試験や人物試験が実施されており、法律の知識以外の要素が合否に大きく影響します。

筆記試験では法律・経済・行政と様々な科目が出題されますが、法律科目に限れば、行政書士試験の方が難易度は高めです。

合格率も行政書士試験の方が低いですが、必ずしも行政書士試験が難しいとはいえません。実際に2つの試験を経験した人の話を聞くと、むしろ「行政書士試験の方が対策しやすかった」という声が多いです。

※行政書士試験と公務員試験の難易度については、こちらの記事も併せてご覧ください。

→ 公務員から行政書士になるには?特認制度なら試験不要?注意点も解説

→「公務員試験に落ちたらどうしよう」の不安を乗り越える4つの選択肢

4.【2024最新】難易度の高い科目はどれ?科目別の特徴

行政書士試験では、大きく6つの科目が出題されます。科目別の難易度を見ていきましょう。

| 択一式 | 多肢選択式 | 記述式 | 合計点 | |

| 基礎法学 | 2問 | 8点 | ||

| 憲法 | 5問 | 2問 | 28点 | |

| 民法 | 9問 | 2問 | 76点 | |

| 行政法 | 19問 | 1問 | 1問 | 112点 |

| 商法、会社法 | 5問 | 20点 | ||

| 基礎知識科目 | 14問 | 56点 |

4-1.基礎法学の難易度

基礎法学は、法学全般の基礎知識が問われる科目です。行政書士試験では、2問が出題されており、苦手にしている受験生が多い科目の一つです。

問題の難易度は極端に高いわけではありません。しかし、範囲が広く掴みどころがないため、非常に対策しづらいのが大きな特徴です。

深追いするのではなく、2問中1問の正解を目指して勉強しましょう。簡単な問題だけ確実に正答するといったスタンスで取り組みましょう。

※基礎法学の勉強法については、こちらの記事も併せてご覧ください。

→ 行政書士試験の憲法・基礎法学を攻略!捨てても良いのか?についても詳細解説

4-2.憲法の難易度

憲法では、択一式で5問、多肢選択肢で1問が出題されます。法令等科目で最もとっつきやすいと言われており、勉強をスタートすると、真っ先に憲法に取り組むケースも多いでしょう。ただし、「とっつきやすい=難易度が低い」といったことはなく、本試験の問題はかなり難しいです。

特にここ数年は急激に難化しており、過去問で見たことがない判例も毎年のように出題されています。かつては「憲法は得点源とするべき科目」といった考え方が主流でしたが、現在は当てはまらないと考えておきましょう。

択一式では満点を狙うのではなく、「5問中2問〜3問」程度の正解を目指して、ポイントを絞った学習を心がけましょう。

※憲法の勉強法については、こちらの記事も併せてご覧ください。

→ 行政書士試験の憲法・基礎法学を攻略!捨てても良いのか?についても詳細解説

4-3.民法の難易度

民法は、行政書士試験の中で最も難しいと感じる人が多い科目です。択一式で9問、記述式で2問が出題されており、試験全体の25%の配点を占めています。

苦手意識を持つ人もいますが、行政法と並ぶ最重要科目なので、絶対に捨ててはいけません。「民法を制するものは行政書士試験を制する」といっても過言ではないので、十分な時間を割いて対策しましょう。

最初は分からなくてもよいので、「必ず、1日◯問解く」といったルールを決めて、毎日触れ続けてください。難しいからといって逃げないこと、苦手だからといって後回しにしないことが何より大切です。

※民法の勉強法については、こちらの記事も併せてご覧ください。

→【行政書士の受験生必見】民法の勉強法を各分野・出題形式に分けて解説

→ なぜ行政書士試験の民法は覚えられないのか?難しいと悩む前に試してほしい思考法

4-4.行政法の難易度

行政法は、行政書士試験で最も出題数が多い科目です。

択一式で19問、多肢選択式で2問、記述式で1問が出題され、試験全体の37%の配点を占めています。民法ほど学習量が多いわけではなく、過去問も豊富にあるので、苦手意識を持つ人は少ないです。

ただし、逆に言えば多くの受験生が高得点をとる科目です。取りこぼしは許されません。合格するためには、少なくとも「19問中15問〜16問」は正答したいところです。

重要なポイントを確実におさえることはもちろん、細かな知識や頻出度の低い論点についても、最低限押さえておくことが必要です。

※行政法の勉強法については、こちらの記事も併せてご覧ください。

→ 行政書士試験合格の鍵!行政法の効率的な勉強法を徹底解説

4-5.商法・会社法の難易度

「商法・会社法」では5問が出題されます。

問題の難易度は、極端に高いわけではありません。しかし出題範囲の広さに対して配点が低いので、コストパフォーマンスが著しく悪い科目です。「最短の学習時間」で「5問中2問程度の正解を目指す」といったスタンスで勉強していきましょう。

重要度は低いので、無理に時間をかける必要はありません。行政法や民法が間に合っていなければ、捨ててしまうことも選択肢の一つです。

学習期間に応じて、勉強方法を変えていくことが必要な科目です。

※商法・会社法の勉強法については、こちらの記事も併せてご覧ください。

→ 商法・会社法は捨てないで!行政書士試験で差がつく効率的な学習法

4-6.基礎知識科目の難易度

基礎知識では14問が出題されます。

「14問中6問」が合格基準点として設定されており、6問を下回ると全体の点数に関わらず不合格となってしまいます。ただし、問題の難易度は高くないので、正しい勉強をすれば基準点を下回るケースは少ないでしょう。

2024年試験でも、正答率が80%を超えているような問題が多く、「思った以上に高得点だった」という声が散見されました。特に「諸法令」や「情報通信、個人情報保護」は、勉強すれば確実に得点がとれる科目です。基本的な内容をしっかりとおさえておきましょう。

【基礎知識科目の内訳(※2024年実績)】

| 科目 | 出題数 |

| 一般知識 | 5問 |

| 行政書士法等行政書士業務 と密接に関連する諸法令 (行政書士法・戸籍法・ 住民基本台帳法等) | 2問 |

| 情報通信、個人情報保護 | 4問 |

| 文章理解 | 3問 |

※基礎知識科目の特徴については、こちらの記事も併せてご覧ください。

→【2024年】行政書士試験科目「一般知識等」から「基礎知識」への改正と対策について解説

5.行政書士試験に一発合格するための4つの戦略

行政書士試験に合格するには、どのように勉強すればよいのでしょうか?

一発合格するために必要な4つの戦略をお伝えします。

・基礎知識科目も得点源にする

・正答率50%以上の問題を確実におさえる

・記述式対策も早めにスタートする

それぞれ見ていきましょう。

5-1.民法と行政法をメインに勉強する

行政書士試験では、民法と行政法を中心に勉強することは欠かせません。行政法は112点、民法は76点の得点が与えられており、2科目だけで試験全体の約63%を占めています。

極端な話、民法・行政法の2科目で80%以上の得点があれば、基礎知識で基準点をクリアするだけでも合格することができます。つまり、行政法と民法でどれだけ高得点が取れるかによって、合否の大部分が決まってしまうのです。

勉強のスケジュールを立てるときは、少なくとも学習時間の7割以上を、行政法と民法に当てることをオススメします。他の科目(基礎知識や憲法など)は残り3割の時間で攻略するという意識をもって、ポイントを絞り込んで学習しましょう。

※こちらの記事も併せて読まれています。

→ 行政書士試験の配点と対策ポイントを科目別・出題形式別に解説

5-2.基礎知識科目も得点源にする

一方で、基礎知識科目も軽視してはいけません。

以前は「基準点を下回らないことが大切な科目」と言われていましたが、最近は「得点源となる科目」という流れに変わってきているからです。

実際に確認してみましょう。次のデータは、基礎知識科目の本試験問題について、正答率ごとに問題数をまとめたものです。

(基礎知識科目|本試験後の(暫定)正答率)

| 正答率 | 2024 | 2023 | 2022 |

| 80%〜 | 8問 | 7問 | 5問 |

| 70%〜 | 1問 | 1問 | 1問 |

| 60%〜 | 2問 | 4問 | |

| 50%〜 | 2問 | 2問 | 1問 |

| 40%〜 | 1問 | 1問 | 1問 |

| 30%〜 | 1問 | ||

| 20%〜 | 1問 | 1問 | 2問 |

2022年以降、正答率が80%を超える問題が大半を占めており、基本的な内容を押さえておくだけでも、多くの問題に正答できることが分かります。

特に2024年試験では、14問中8問が正答率80%を超えています。そうすると、少なくとも「14問中10問」程度は正答したいところです。諸法令や情報通信・個人情報保護を中心に、しっかりと対策をしておきましょう。

※基礎知識科目の勉強法については、こちらの記事も併せてご覧ください。

→ 行政書士試験の文章理解で失敗しないポイントは?出題形式別の攻略法

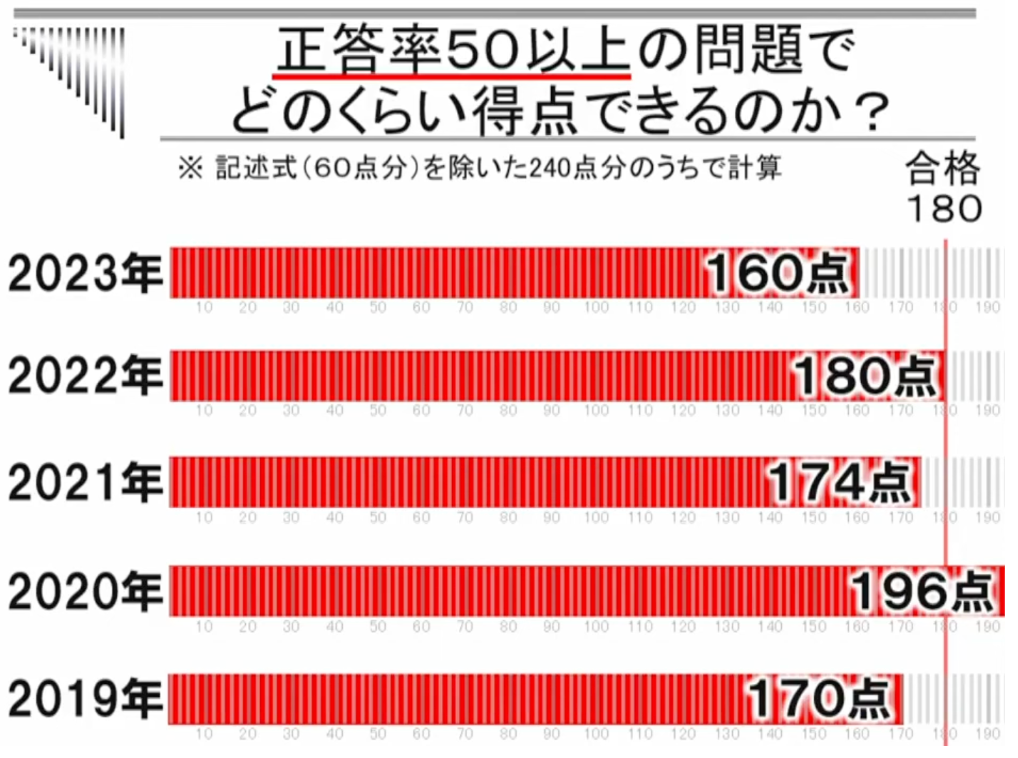

5-3.正答率50%以上の基本知識を確実におさえる

行政書士試験では、基本的な問題を取りこぼさないことが何より大切です。

正答率の低い難問や、応用的な論点ばかりに目を向けてしまう気持ちは分かりますが、実は、正答率が50%を超えているような問題に正答するだけでも十分に合格できるのです

実際にデータで確認してみましょう。

これは、伊藤塾行政書士試験科の坂本講師が、正答率50%以上の問題だけでどのくらい得点できるかを分析したデータです。

2019年〜2023年にかけて、どの年でも択一式の得点だけで160点を超えていることが分かります。さらに、ここに記述式の点数などが加わります。そうすると、受験者の2人に1人が正誤判断できるような問題を取りこぼさないだけでも、十分に合格圏内に達します。

このデータからも分かる通り、行政書士試験で必要なのは、応用的な論点やマイナー知識をたくさん身につけることではないのです。学習範囲を絞り込み、重要項目を繰り返して、盤石な基礎力を身につけることこそが合格の最短ルートだといえるでしょう。

※こちらの記事も併せて読まれています。

→ 行政書士試験は過去問だけで合格できる?合格者が語る!正しい活用法

5-4.記述式対策も早めにスタートする

一通りのインプットが終わったら、記述式の対策も早めにスタートしましょう。

択一式問題とは異なり、記述式問題では自分の知識を言葉にして表現しなければいけません。日頃から書くトレーニングをしていないと、「いざ解こうとしても、言葉が出てこない」といった事態になりかねません。

中には「記述式は捨ててしまい、択一式だけで180点を狙う」といった戦略を取る人もいますが、決してオススメはできません。不可能ではないものの、記述式を攻略する以上にハードルは高いです。

多くの人は、択一式で「150点〜170点」程度の得点をとり、記述式で部分点をとって180点に達するという流れで合格していきます。択一式対策として十分な知識を身に着けたら、並行して40文字程度で回答を作成するトレーニングを進めていきましょう。

※記述式の勉強法については、こちらの記事も併せてご覧ください。

→「記述式対策」を制するものは行政書士試験を制する?得点アップの秘訣を解説

6.独学と受験指導校(予備校)はどちらを選ぶべき?

行政書士試験では「独学」と「受験指導校(予備校)」の2つの選択肢があります。

それぞれ、メリット・デメリットがあるので、どちらが優れているということはできません。自分の置かれている状況や学習スタイルに合わせて、最適な方法を選びましょう。

6-1.独学が向いている人

独学が向いているのは次のような人です。

・勉強に専念できる環境がある人・正しい情報を自分で取捨選択できる人

・司法書士試験などに合格している人

司法書士試験などの難関法律試験に合格していれば、法律的な考え方が身に付いています。行政書士試験にも応用が効くので、独学でも合格しやすいでしょう。

一方で、法律初学者から独学で行政書士を目指すのであれば、まとまった勉強時間が確保できることや、自分で情報の取捨選択ができることは必須条件です。

勉強の方向性を見誤ると、膨大な時間を投資しても合格できないことになりかねません。周りに行政書士試験に合格している人がいれば、実際に話を聞いてから判断すると良いでしょう。

※行政書士試験に独学で合格できるかについては、こちらの記事も併せてご覧ください。

→ 行政書士試験は独学で十分?4回挑戦した合格者が語る独学の難しさ

→ 行政書士は独学で合格できる?厳しい?勉強法や独学の注意点などを解説

6-2.受験指導校(予備校)が向いている人

受験指導校(予備校)が向いているのは次のような人です。

・働きながら勉強している人・家事や子育てしながら勉強している人

・法律を全く勉強したことがない人 など

受験指導校のメリットは、何と言っても合格するための最短ルートを提示してくれることです。

1年、半年、3ヶ月といった学習期間ごとに最適化されたカリキュラムが組まれているので、自分の状況に応じて、ベストな方法で学習を進めていけます。

プロ講師による質の高い講義を受けたり、洗練されたテキストを使用することで、独学に比べると、はるかに短い学習期間で合格できるでしょう。同じ目標を持った仲間と切磋琢磨して勉強した経験も、合格後の大きな財産となるはずです。

※こちらの記事も併せて読まれています。

→ 行政書士試験に働きながら合格は無理?合格者が実践した秘訣とは?

7.行政書士を目指すための受験指導校(予備校)の選び方

先ほど、行政書士試験を目指す上で受験指導校を利用した方が良い人の特徴をお伝えしました。ただ、受験指導校を利用する場合、どこでも良いというわけではなく信頼のできる受験指導校を選ばなければいけません。

具体的には次の3つのポイントを押さえましょう。

・合格者の実績が豊富か・質の高い講義が行われているか

・合格後も考えた指導をしているか

それぞれのポイントについて、さらに詳しく解説します。

7-1.合格者の実績が豊富か

まずは、行政書士試験の合格実績が豊富にあるかをチェックしましょう。

実績をチェックするときは、合格者数や合格率などの数字だけではなく、合格体験記などの生の情報をしっかりと読むようにしてください。

・何度目の受験で合格したのか・どういった環境で勉強していたのか

・フルタイムで働いていたか、子どもはいたか

・年齢はいくつなのか

・勉強期間はどれくらいか

・具体的な勉強方法は?

上記のようなポイントをチェックすることで、合格までの具体的なイメージが浮かび上がってくるはずです。

合格者にもさまざまなケースの方がいます。自分と同じような境遇で勉強した人が見つかれば、より一層参考となるはずです。

7-2.質の高い講義がされているか

講義の質の高さも必ずチェックしてください。

行政書士試験のような法律試験では、質の高い講義を受けて、法律的な考え方を理解することが最も大切なポイントとなるからです。

・講義はわかりやすい内容か・暗記ではなく、理解するための講義になっているか

・テキストを読むだけの単調な講義ではないか

・担当講師の声は聞き取りやすいか

・聞いていて心地よいか

事前にこれらをチェックすることで、せっかく申し込んだのに講義が役立たなかったという事態を避けることができます。

信頼のできる受験指導校であれば、体験講義を無料で公開しているケースが多いです。実際の講義を受講して、講師の実力を確認してみてください。

7-3.合格後を考えた指導をしているか

最後に忘れてはいけないのが、合格後も考えた指導をしているかです。

今は「とにかく合格したい」という気持ちが強いかもしれませんが、一旦立ち止まって考えてみてください。

あなたはなぜ行政書士を目指そうと思ったのでしょうか?おそらく、単に資格を取得したかったのではなく、行政書士として開業したり、家族を養うために、自分の力で稼げるようになりたいと考え、受験を決意した人が多いのではないでしょうか。

目標を達成するためには、行政書士試験に合格するだけではなく、合格後も活躍できる「力」を養う必要があるはずです。

受験指導校によっては、こうした合格後の活躍を見据えた指導やサポートを行っているところもあります。ぜひ「合格後を考えた取り組み」を行っているかもチェックしてみてください。すでに活躍している先輩と関わるチャンスを積極的に作っていたり、OB、OG同士のつながりが強い受験指導校で学ぶことができれば、合格後も大きな財産となるはずです。

8.まとめ

記事のポイントをまとめます。

◉行政書士試験の難易度

・合格率は12%〜13%・学習期間は1年〜2年が目安

・受験資格に制限がないため、幅広い層の人が受験している

・見かけの合格率ほど難しくはない

◉合格基準は「300満点中180点(6割)」

・合格率が低いのは、試験問題が難しいから

◉他資格との難易度比較

・宅建士試験より時間がかかる

・社労士試験と同程度か少し易しい

・公務員試験(国家一般職)の筆記試験より難しい

◉行政書士試験に一発合格するための戦略

・基礎知識科目も得点源にする

・正答率50%以上の基本知識を確実におさえる

・記述式対策も早めにスタートする

以上です。

行政書士は難関資格の一つですが、正しい勉強方法で臨めば誰でも合格できる資格です。ぜひ、自分に合った学習方法を選んで、合格を目指してみてください。

この記事が参考になったという方は、法律資格専門の指導校である伊藤塾へぜひご相談ください。

伊藤塾では、行政書士試験で必要な内容を、初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」を開講しています。

夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科

伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。