【完全版】行政書士とは?結局何をする人?徹底的にわかりやすく解説します!

「行政書士って、何をする人なの?」

「調べても結局よくわからない…」

こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

行政書士は、一言でいえば「書類作成のプロフェッショナル」です。飲食店を新規オープンするための許可申請や、大切な人が亡くなったときの相続手続き、会社の設立サポート、補助金の申請など、私たちの生活に関わるさまざまな場面で活躍しています。

実は、できることが多すぎるのが行政書士の「強み」でもあり、仕事がわかりにくい要因にもなっているのです。

そこで本記事では、「結局、何をする人なんだろう?」というモヤモヤを晴らすために、行政書士について徹底的にわかりやすく解説します。行政書士に興味がある方は是非ご一読ください。

【目次】

1.行政書士とは何をする人?わかりやすく説明すると?

1-1.行政書士には3つの独占業務がある

1-2.他資格が独占していない仕事も扱っている

2.行政書士が活躍しているわかりやすい場面

2-1.飲食店を開業したいとき|営業許可申請

2-2.身近な親族が亡くなったとき|相続手続きのサポート

2-3.会社を立ち上げたいとき|会社の設立手続き

2-4.国からお金をもらいたいとき|補助金のサポート

2-5.申請が不許可になったとき|不服申立て(特定行政書士のみ)

3.行政書士が活躍できない場面

3-1.紛争性のあるトラブルの解決|弁護士の独占業務

3-2.不動産登記や商業登記など|司法書士の独占業務

3-3.税務申告のサポート|税理士の独占業務

4.行政書士になるメリット

4-1.独立開業して自由に働くことができる

4-2.好きなジャンルに特化して仕事ができる

4-3.就職や転職でも有利になる

4-4.年齢や性別に関係なく活躍できる

5.行政書士の将来性は低い?

5-1.AIによって行政書士の仕事はなくなる?

6.行政書士の平均年収は551万円!年収1000万超えも夢じゃない

7.行政書士になる方法は3つ

7-1.行政書士試験に合格する

7-2.公務員として一定期間働く

7-3.特定の資格を取得する

8.行政書士試験の概要

8-1.試験日、受験資格

8-2.試験内容と特徴

8-3.合格率と難易度

8-4.必要な勉強時間

8-5.合格発表後の流れ

9.行政書士試験に一発合格するための3つのポイント

9-1.徹底した絞り込み

9-2.絞り込んだ内容を深める

9-3.とにかく反復・継続する

10.まとめ

1.行政書士とは何をする人?わかりやすく説明すると?

行政書士は、一言でいえば「書類作成のプロフェッショナル」です。

書類作成のプロと聞くと、「書類を作るだけ?」「誰が書いても同じじゃない?」と感じる人もいるでしょう。しかしこれは大きな誤りです。

例えば、就職や転職活動の書類選考をイメージしてください。「エントリーシートや職務経歴書をどう書くか」が合否に大きく影響したのではないでしょうか?

行政書士が作成する書類もこれと全く同じです。作成者のスキルによって、許認可申請などの結果が変わってくるのです。「誰が書類を作成するか」が結果に影響するため、専門的なスキルや経験が欠かせません。法律の専門知識を活かして様々な法律文書を作成し、個人や企業の権利を守るために活躍しているのが行政書士なのです。

1-1.行政書士には3つの独占業務がある

行政書士には、法律で定められた独占業務があります。

独占業務とは「行政書士の資格がある人」だけが行える仕事のことで、次の3つに分けられます。

いずれも行政書士以外が報酬をもらって行うことは法律で禁止されています。

| 独占業務 | 具体例 |

| 官公署に提出する 書類の作成 | ・お店を始めるための営業許可 ・病院を開業するための設立許可 など |

| 権利義務に関する 書類の作成 | ・相続時の遺産分割協議書の作成 ・各種の契約書の作成 など |

| 事実証明に関する 書類の作成 | ・株主総会などの議事録 ・会社の会計帳簿や財務諸表 |

※行政書士の独占業務については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 行政書士の独占業務一覧!業務範囲やできない事について解説

1-2.他資格が独占していない仕事も扱っている

行政書士の業務範囲は、3つの独占業務だけではありません。独占業務以外の分野でも、他資格者が独占していなければ仕事を請け負うことができます。

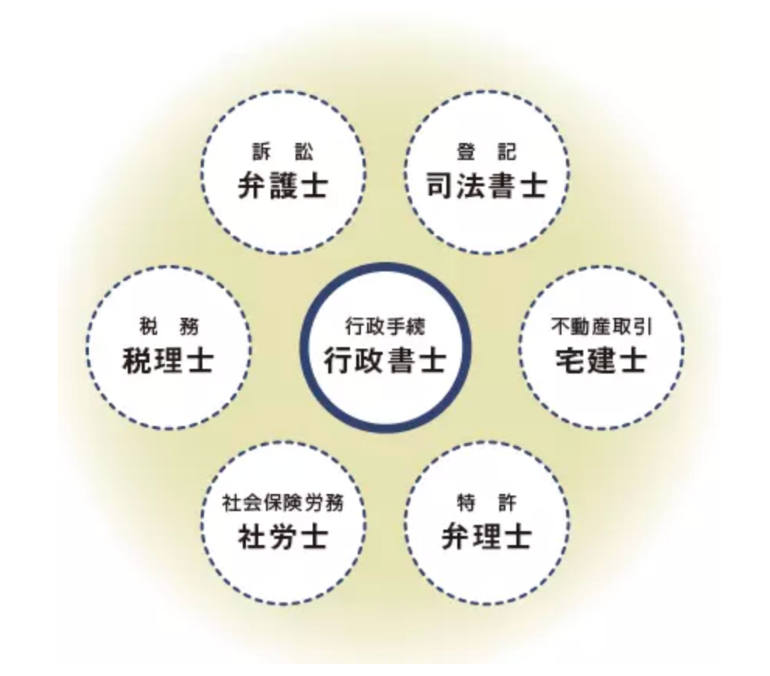

会社でいう「総務課」のようなポジションをイメージするとわかりやすいでしょう。税理士が「経理課」として経理問題を専門的に扱い、社労士が「人事課」として労務管理をする中で、行政書士は「総務課」として他部署(他の士業)が担当していない仕事を全て扱っているのです。

これが最大の強みである一方で、何をしているのかがわかりにくい要因ともなっています。業務範囲が非常に広いため、自分の興味がある分野やキャリアのある分野を専門としていくことが不可欠です。

※次の記事もあわせて読まれています。

→ 行政書士は最強の資格?行政書士にできて司法書士にできないことやメリットを解説!

→ 社労士と行政書士の難易度の違いは?どっちが先?ダブルライセンスもおすすめ

→ 行政書士のダブルライセンスでおすすめの資格は?相性や年収についても解説

2.行政書士が活躍しているわかりやすい場面

行政書士は、私たちの生活やビジネスにおいて、さまざまな場面で活躍しています。

飲食店の開業、相続、会社の立ち上げ、補助金の申請など、行政書士が活躍している身近な場面を説明します。

2-1.飲食店を開業したいとき|営業許可申請

飲食店を開業するときには、保健所に営業許可の申請をしなければいけません。この「営業許可申請」を飲食店オーナーに代わって行うのが、行政書士の仕事の一つです。

「営業許可申請」は単に書類を作成するだけではありません。必要な要件を満たしているかをチェックしたり、保健所へ何度も相談に行ったり、現地調査へ立ち合ったりなど、様々な手順を踏むことが必要です。万が一、許認可が下りなければ、せっかく準備を進めたのに営業ができないという事態にもなりかねません。専門スキルを身につけた行政書士が代理で行うことで、飲食店オーナーは安心して開業の準備を進められるのです。

2-2.身近な親族が亡くなったとき|相続手続きのサポート

身近な親族が亡くなったときには、相続に関する手続きが必要です。この相続手続きも、行政書士が請け負って依頼者の助けになることができます。

例えば、遺言書の原案作成、遺産分割協議書の作成、相続人や相続財産の調査、遺言の執行など、多岐にわたる仕事を担当しています。

葬儀会社と提携して、顧客を紹介してもらったり、相続の事前相談を行っている行政書士も珍しくはありません。

相続業務は、高齢社会によってニーズが急増している仕事です。人口の少ない地方でも、行政書士が担当する機会が多く、民事法務の代表的な仕事となっています。

※相続業務については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 相続で行政書士ができること|相続業務の魅力や報酬も解説!

2-3.会社を立ち上げたいとき|会社の設立手続き

新しく会社を立ち上げる際には、定款の作成や認証、公証人との調整など、様々な会社設立手続きが必要です。行政書士は、これらの手続きを行いつつ、他士業とも連携して、会社を立ち上げるまでの流れをサポートしています。

なお、「会社設立」という意味では、「法人設立登記」によって完了しますが、それで終わりとなるケースは少ないです。ビジネスを軌道に乗せていくためには、許認可申請や補助金申請など、会社の立ち上げに関係した様々な手続きが必要だからです。

依頼主の要望に応えるために、これらの手続きをトータルでサポートしていくことも行政書士の役割だといえるでしょう。

※こちらの記事もあわせて読まれています。

→ 行政書士×中小企業診断士の相乗効果とは?ダブルライセンスの活用法

2-4.国からお金をもらいたいとき|補助金のサポート

ビジネスを行っていると、国や自治体から補助金を受け取れる場合があります。この申請手続きの場面でも、行政書士が活躍しています。

例えば、コロナ禍で休業を余儀なくされた事業者の中には、補助金のおかげで事業を継続することができた人が数多くいました。しかし一方で、「どのような補助金が受けられるのかが分からない」「申請手続きが複雑で時間がない」といった問題で、補助金を受け取れなかった人もいるはずです。

そこで行政書士が、次のような相談を受けて、補助金申請をサポートしています。

「どういった補助金があるのか」「もらうための要件を満たしているのか」

「書類は何が必要なのか」

行政書士が国と事業者の間に入ることで、必要な補助金をスムーズに届けることができるのです。

※補助金業務については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 行政書士は補助金申請できる?報酬はいくら?助成金との違いも解説!

2-5.申請が不許可になったとき|不服申立て(特定行政書士のみ)

国や地方自治体への許認可申請が不許可となってしまった場合、不服申立ての手続きをすることもできます。

例えば、「せっかく飲食店を開業しようと準備したのに、保健所から不許可処分を受けてしまった」というようなケースです。行政書士から、処分の取消や変更を求めて申立てをすることで、行政庁に異議を唱えることができるのです。

ただし、この不服申立てを行えるのは、「特定行政書士」という資格を持つ行政書士に限られています。特定行政書士になるには、「特定行政書士法定研修」を受講して、考査に合格することが必要です。

※特定行政書士については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→【特定行政書士とは?】メリットやできること、勉強方法について徹底解説!

3.行政書士が活躍できない場面

行政書士は幅広い分野で活躍できる士業ですが、法律によって制限されている仕事もあります。例えば、弁護士や司法書士、税理士などの独占業務とされている仕事を扱うことはできません。知らずに扱うと違法となってしまうので注意しましょう。

職域トラブルになりやすいケースを3つ紹介します。

3-1.紛争性のあるトラブルの解決|弁護士の独占業務

行政書士は、紛争が発生している案件には関与できません。

例えば、当事者間で争いがある相続や離婚の相談、交通事故などの示談交渉は、行政書士の業務範囲外です。これらの案件を相談されたら、弁護士に依頼する必要があります。

行政書士が扱えるのは、あくまでも書類作成の時点で紛争性がない案件のみなのです。法律によって紛争を「解決」することではなく、「予防」することが行政書士の役割だと考えておきましょう。

3-2.不動産登記や商業登記など|司法書士の独占業務

不動産登記や商業登記の申請は、司法書士の独占業務とされています。そのため「会社設立」や「相続業務」などでは注意が必要です。いずれも最終的に登記が必要となりますが、登記を行政書士がすることはできません。

行政書士は、登記に至るまでの一連の手続きをサポートしたうえで、提携する司法書士に登記の依頼をするケースが一般的です。行政書士と司法書士では得意分野が異なるため、お互いの専門性を活かした連携が欠かせません。

※次の記事もあわせて読まれています。

→ 司法書士と行政書士の違いとは?難易度や仕事・ダブルライセンスのメリットとは?

→ 司法書士と行政書士はどっちがいい?5つのポイントから徹底比較!

→ 行政書士は廃止?司法書士と統合される?という噂の真相について解説します!

3-3.税務申告のサポート|税理士の独占業務

確定申告書の作成や税務相談、税務署への申告業務は、税理士の独占業務です。

行政書士は、会計帳簿や財務諸表の作成はできますが、税金に関する相談に応じることはできません。「会社設立」や「相続手続き」の流れで相談を受けるケースもありますが、税理士に依頼することが必要です。

※行政書士と税理士の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 行政書士と税理士の違いを完全解説!仕事内容・難易度・共通点など

4.行政書士になるメリット

行政書士という資格には、他の職業にはない独特の魅力があります。

代表的なメリットを4つ紹介します。

・得意ジャンルに特化して仕事ができる

・就職や転職でも役立つ

・年齢や性別に関わらず活躍できる

それぞれ見ていきましょう。

4-1.独立開業して自由に働くことができる

行政書士の大きな魅力の一つは、独立開業がしやすい点です。資格を取得して独立すれば、自分のペースで仕事を進められます。働く場所や時間など、すべてを自分の裁量で決められるのが独立開業の醍醐味です。

もちろん、独立開業には一定のリスクも伴います。成功するためには、自分のスキルを高めたり、集客を行ったりなどの努力は必要でしょう。

ただし、行政書士の場合、開業するために高額な設備を用意したり、在庫を抱えたりする必要がないため、比較的低リスクで開業できます。

一方で、経営が軌道に乗れば、自由な働き方が手に入るだけではなく、高い収入を得ることも可能です。「資格」という参入障壁があるため、他の業種ほど激しい競争にもさらされていません。これまでの経験にかかわらず、独立開業して自由に働くチャンスを得られるのは、行政書士の大きなメリットです。

※独立開業については、こちらの記事で詳しく解説しています

→ 行政書士が独立開業するには?年収・資金・成功のポイントを解説!

4-2.好きなジャンルに特化して仕事ができる

行政書士は、士業の中でも特に仕事の範囲が広い資格です。

許認可申請から予防法務、相続まで様々な分野をカバーしており、扱える書類の数は「9000種以上」とも言われています。担当する分野も人によって千差万別なので、様々なキャリア戦略が考えられます。

・得意の英語を活かして、外国人の在留資格に関する手続きに注力する・豊富な人生経験を活かして相続業務に力を入れる

・ドローン許可や民泊などの新しい領域で専門性を高める

・趣味を活かして、ニッチな分野に力を入れる など

できることが多すぎるからこそ、特定のジャンルを追求して、専門性を高めることが求められるのです。自分の興味や強みを活かし、得意分野に特化して仕事ができるのは、行政書士の大きなメリットだといえるでしょう。

4-3.就職や転職でも有利になる

行政書士の資格を持っていれば、就職や転職でも有利になります。難関資格に合格していることが、法律の専門知識を有することの証明になるからです。

特に、法務や総務、許認可関係の部署への異動を希望する場合、行政書士の資格は大きなアピールポイントになるでしょう。社内で実績を積んでいけば、出世のチャンスにもつながります。企業の中核を担う管理部門で活躍することで、会社の意思決定にも関わることができるようになるかもしれません。

行政書士の資格は、社会人としてのキャリアアップにも役立つ資格だといえるでしょう。

※行政書士の就職については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 行政書士は就職できないって本当?行政書士資格がおすすめな理由を徹底解説!

4-4.年齢や性別に関係なく活躍できる

行政書士は、年齢や性別、学歴、経歴に関係なく活躍できる職業です。

受験資格に一切の制約がないため、どのようなバックグラウンドを持つ人でも平等にチャンスが与えられています。実際、様々な理由で行政書士を目指す人がいます。

・定年した後、第二の人生として行政書士の道を歩みたい・専業主婦、子育てなどからキャリアに復帰したい

・中退、退学などのコンプレックスを解消したい など

人生のどのタイミングで挑戦しても、新たなキャリアを切り開けるのが、行政書士資格の大きなメリットです。これまでの経験に関わらず、多様な人材が活躍できる可能性を秘めた資格だといえるでしょう。

5.行政書士の将来性は低い?

行政書士は、将来性が低いといわれることがあります。しかし、現状を見る限り、決して将来性が危惧されるような状況にはありません。むしろ、年々ニーズが高まっており、仕事も着実に増えているのです。

例えば、相続や遺言に関する手続きは、社会の高齢化によって増加の一途をたどっています。また、外国人の訪日者数が増えていることを受けて、在留資格に関する手続きの需要も急増しています。

行政書士の仕事が増えていることは、総務省の統計データによってもハッキリと裏付けられています。

【行政書士業界の市場規模】

| 年度 | 売上金額 (百万円) | 事業所数 | 1事業所 あたり売上 (百万円) |

| 2012 | 30,802 | 3984 | 7.73 |

| 2016 | 40,744 | 5004 | 8.14 |

| 2021 | 62,260 | 6717 | 9.27 |

参考:総務省統計局 平成24年・平成28年・令和3年 経済センサス-活動調査

2012年に「約300億円」しかなかった行政書士業界の売上は、2021年には「約600億円」以上にまで拡大しています。さらに、1事業所あたりの売上も着実に伸びていることから、業界全体で仕事量が増えていることがわかります。

※行政書士の将来性については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→【市場規模が倍増?】行政書士に将来性がある理由について徹底解説!

5-1.AIによって行政書士の仕事はなくなる?

「AIの進化により、行政書士の仕事はなくなる?」と考える人もいるでしょう。たしかに、AIツールの普及によって、煩雑な書類作成業務が効率化されることは間違いありません。

しかし現状、AIによって完全に代替される未来も考えられません。行政書士の仕事には、AIでは対応しきれない部分が数多く存在するからです。

例えば、官公署への許認可申請などは、単に書類を作成するだけでは完結しません。スムーズに許認可を取得するためには、人と人との綿密なコミュニケーションが不可欠だからです。

・依頼者との対話を重ねて、信頼関係を構築する・行政庁とも何度も打ち合わせを行い、必要な調整する

・それぞれの立場を汲み取りながら、きめ細やかな対応を重ねていく

こうした業務は、AIにはまだまだ不可能でしょう。むしろ、定型業務をAIに任せることで、より行政書士として付加価値を生み出しやすい環境が整ってきているのです。

AIは、行政書士の仕事をサポートする存在であって、決して脅威ではありません。

AIの力を上手く使いこなしながら、より高度な専門サービスを提供していくことこそが、今後の行政書士に求められるスキルだと言えるでしょう。

6.行政書士の平均年収は551万円!年収1000万超えも夢じゃない

厚生労働省のデータによると、行政書士の平均年収は551万円となっています。

一方、令和4年度の給与所得者の平均給与は460万円です。つまり、行政書士の平均年収は、一般的なサラリーマンの平均年収よりも「100万円近く高い」ことがわかります。

| 行政書士 | 給与所得者 | 差額 | |

| 平均年収 | 551万円 | 460万円 | 91万円 |

なお、「551万円」というのはあくまで平均値なので、実際には行政書士によって大きく異なります。年収の低い行政書士もいますが、1000万円以上の年収を得ている行政書士も珍しくはありません。

例えば、伊藤塾で行政書士合格講座を担当しつつ、現役実務家としても活躍している井内講師は、自身の「行政書士としての年収」が1000万円を超えていることを下記動画の中で公表しています。

もちろん、行政書士の資格を取得したからといって、すぐに高収入を得られるわけではありません。年収1000万円を目指すのであれば、集客に力を入れたり、専門性を高めて単価を上げたりするなど、資格取得後も努力を続けていく必要があるでしょう。

とはいえ、行政書士にとって「年収1000万円」は決して夢物語でもありません。継続的に努力を重ねていけば、十分に達成できる目標です。

※行政書士の年収については、次の記事もあわせてご覧ください。

→ 行政書士の年収の現実は?女性・雇われ・開業・中央値など比較解説

→ 行政書士の報酬一覧|仕事内容別に詳細解説!

→ 行政書士の儲かる分野5選!高収益を実現し成功するための戦略も解説

7.行政書士になる方法は3つ

行政書士になるには、大きく3つの方法があります。

最も一般的な方法は、「行政書士試験に合格すること」ですが、「公務員として一定期間働いている」、「特定の資格を持っている」等のケースでは試験が免除される場合もあります。

7-1.行政書士試験に合格する

行政書士になる最もオーソドックスな方法は、行政書士試験に合格することです。

日本行政書士連合会が行ったアンケートによると、行政書士の約8割が試験に合格することで資格を取得しています。

試験の合格率は10%程度ですが、一部の人しか合格できない試験ではありません。正しい方法で勉強を進めていけば、誰でも合格できる試験なので安心してください。

試験の詳しい内容は、8章で説明します。

※こちらの記事もあわせて読まれています。

→「行政書士試験に働きながら合格は無理?合格者が実践した秘訣とは?」

7-2.公務員として一定期間働く

公務員として働いていた人は、特認制度を利用して行政書士になることもできます。特認制度の対象となるのは、次の条件を満たした公務員です。

・概ね20年以上(高校卒業以上は17年)の行政職務経験があること・行政職務経験が行政事務に関するものであること

一見すると魅力的な制度にも見えますが、20年以上の勤務が必要といったデメリットもあります。本気で行政書士になりたいのであれば、わざわざ公務員として経験を積むより、行政書士試験を目指したほうが良いでしょう。圧倒的に早くキャリアをスタートできます。

※こちらの記事もあわせて読まれています。

→ 公務員から行政書士になるには?特認制度なら試験不要?注意点も解説

→「公務員試験に落ちたらどうしよう」の不安を乗り越える4つの選択肢

7-3.特定の資格を取得する

弁護士、弁理士、公認会計士、税理士の資格を持っている場合、行政書士試験を受験せずに行政書士として登録することができます。

ただし、これらの資格を持っているだけで、すぐに行政書士として活動できるわけではありません。必ず行政書士会への登録手続きが必要なので、注意しましょう。

※こちらの記事もあわせて読まれています。

→ 行政書士に試験科目の免除はある?最短で行政書士になる方法も紹介

8.行政書士試験の概要

行政書士試験の日程や受験資格、試験の内容、合格率や勉強時間について説明します。

8-1.試験日、受験資格

行政書士試験は、毎年11月の第2日曜日に実施されています。

試験時間は、午後1時から4時までの3時間です。

年齢や学歴、国籍等の受験資格はありません。つまり誰でも受験することができます。

※行政書士試験については、以下の記事で詳しく解説しています。

→ 行政書士になるには?受験資格は必要?中卒や高卒でもなれるのか詳細解説

→【令和6年(2024年)】行政書士試験日はいつ?願書・時間・会場・持ち物など詳しく解説

→【令和7年(2025年)】行政書士試験の合格発表はいつ?当日〜登録までの流れを解説

8-2.試験内容と特徴

行政書士試験では大きく「法令等科目」と「基礎知識科目」の2つが出題されます。

合否は絶対評価によって決められるため、他の受験生の得点は関係ありません。3つの基準を満たせば必ず合格することができます。

| 法令等科目 (46問) | 基礎知識等科目 (14問) | |

| 科目 | ・基礎法学(2問) ・憲法(5問) ・行政法(19問) ・民法(9問) ・商法(5問) | ・一般知識 ・行政書士法等行政書士業務 と密接に関連する諸法令 ・情報通信、個人情報保護 ・文章理解 |

| 出題形式 | ・択一式 ・多肢選択式 ・記述式 | ・択一式のみ |

| 合格基準 | ① 法令等科目で122点以上 ② 基礎知識科目で24点以上 ③ 合計で180点以上 | |

※行政書士試験の内容については、以下の記事で詳しく解説しています。

→ 行政書士試験の配点と対策ポイントを科目別・出題形式別に解説

→ 行政書士試験の2つの足切り(基準点落ち)とは?科目別の対策を徹底解説

8-3.合格率と難易度

行政書士試験の合格率は、例年12%前後で推移しています。ただし、受験者の中には記念受験の人や、全ての範囲の勉強が終わっていない人も含まれています。実質的な合格率はこれより高くなるでしょう。

決して簡単な試験ではありませんが、難関法律資格の中では比較的取得しやすい資格です。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2024年度 | 47,785 | 6,165 | 12.90% |

| 2023年度 | 46,991 | 6,571 | 13.98% |

| 2022年度 | 47,850 | 5,802 | 12.13% |

※行政書士試験の合格率や難易度については、以下の記事で詳しく解説しています。

→ 行政書士試験の合格率はどのくらい?合格率が低い理由や推移についても解説

→ 行政書士試験の難易度ランキングや偏差値は?合格するとすごいと言われる理由も解説

→「行政書士試験は簡単すぎる」という噂は本当なのか徹底検証しました!

8-4.必要な勉強時間

行政書士試験の合格に必要な勉強時間は、600~1,000時間が目安とされています。ただし、個人差が大きく学習環境によって大きく変わってきます。

十分な時間を確保することも必要ですが、それ以上に勉強の方向性を間違えないことが大切です。受験指導校などで超合理的に勉強すれば、3ヶ月程度で合格できる人もいますが、間違った方法で勉強すると、2年〜3年かけて合格できない人も珍しくはありません。

※行政書士試験の勉強時間については、以下の記事もあわせてご覧ください。

→ 行政書士試験合格に必要な勉強時間とは?目安や平均・最短合格のポイントについて解説

→ 行政書士試験3ヶ月で合格できる?独学でも可能?合格事例・勉強法など解説

→ 行政書士試験の勉強スケジュールは?いつ始める?合格者の勉強法も公開

8-5.合格発表後の流れ

合格発表は、試験翌年の1月末頃に行われます。

合格後は、日本行政書士会連合会への登録手続きを行い、都道府県の行政書士会に入会することで、晴れて行政書士としてのキャリアがスタートします。

※行政書士試験合格後の流れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 行政書士の登録は必須?登録しないとどうなる?登録料や事務所についても解説

9.行政書士試験に一発合格するための3つのポイント

前述のとおり、行政書士試験の合格率は例年12%前後と決して高くはありません。しかし、次の3つのポイントを押さえて正しい方法で勉強を進めれば、一発合格も十分に可能です。

①徹底した絞り込みをする②絞り込んだ内容を深める

③とにかく反復、継続する

勉強法のポイントについて、詳しく説明します。

9-1.徹底した絞り込み

1つ目のポイントは、「徹底した絞り込み」を行うことです。

行政書士試験の出題範囲は広く、すべての分野を完璧にマスターするのは非現実的です。全ての範囲をバランス良く勉強するのではなく、頻出のテーマや、重要度の高いテーマに絞って対策しましょう。手を広げすぎるのではなく、信頼できる教材を一つだけ選んだら、その教材だけに注力して勉強することが大切です。

9-2.絞り込んだ内容を深める

2つ目のポイントは、絞り込んだ内容を深めることです。

内容を絞り込んだら、表面的な暗記にとどまるのではなく、本質的に「理解」できるまで深堀りしなければいけません。過去問であれば、必ず次のような点を考えながら取り組みましょう。

・なぜその選択肢が正しいのか・どういった理由で正解が導かれるのか

・条文、判例の趣旨は何なのか

単に知識を詰め込むだけの勉強を続けていると、本番で得点が伸び悩む原因となります。

各テーマについて深く理解し、条文の趣旨や関連性を押さえる勉強をすることが合格への近道となるのです。

9-3.とにかく反復・継続する

最後に忘れてはならないのが、とにかく「反復・継続」することです。

いくら正しい勉強法を実践しても、反復・継続しなければ意味がありません。人間は必ず忘れる生き物だからです。

忘れることを前提として、復習を繰り返し、記憶の定着を図りましょう。

※行政書士試験の勉強法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→行政書士は独学で合格できる?厳しい?勉強法や独学の注意点などを解説

10.まとめ

最後に、記事のポイントをまとめます。

◉行政書士とは?

・一言でいえば「書類作成のプロフェッショナル」・「誰が書類を作成するか」が申請に影響するので、専門的なスキルや経験が必要

・士業の中でも、会社でいう「総務課(何でも屋)」のようなイメージ

・経理課(税理士)や人事課(社労士)が扱っていない仕事はすべて行政書士の仕事

・できることが多すぎるのが「強み」でもあり、仕事がわかりにくい原因

◉実際には、生活やビジネスなど私たちの身近な場面で活躍している

・親族が亡くなったときの相続サポート

・会社を立ち上げたいときの設立手続き

・国からお金をもらう補助金申請

・申請が不許可になったときの不服申立て など

◉将来性は高く、仕事の量(市場規模)は9年間で2倍以上に拡大

◉平均年収は551万円、1000万以上も十分に達成できる

◉行政書士になるには、行政書士試験に合格することが必要

◉難関試験だが、正しい方法で勉強すれば誰でも合格できる

以上です。

行政書士試験に挑戦したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾へご相談ください。伊藤塾では、法律を初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」を開講しています。

夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科

伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。