相続で行政書士ができること|相続業務の魅力や報酬も解説!

「行政書士にできる相続手続きはどんな内容?」

「司法書士の相続手続きとの違いは?」

「相続業務の報酬はいくら?」

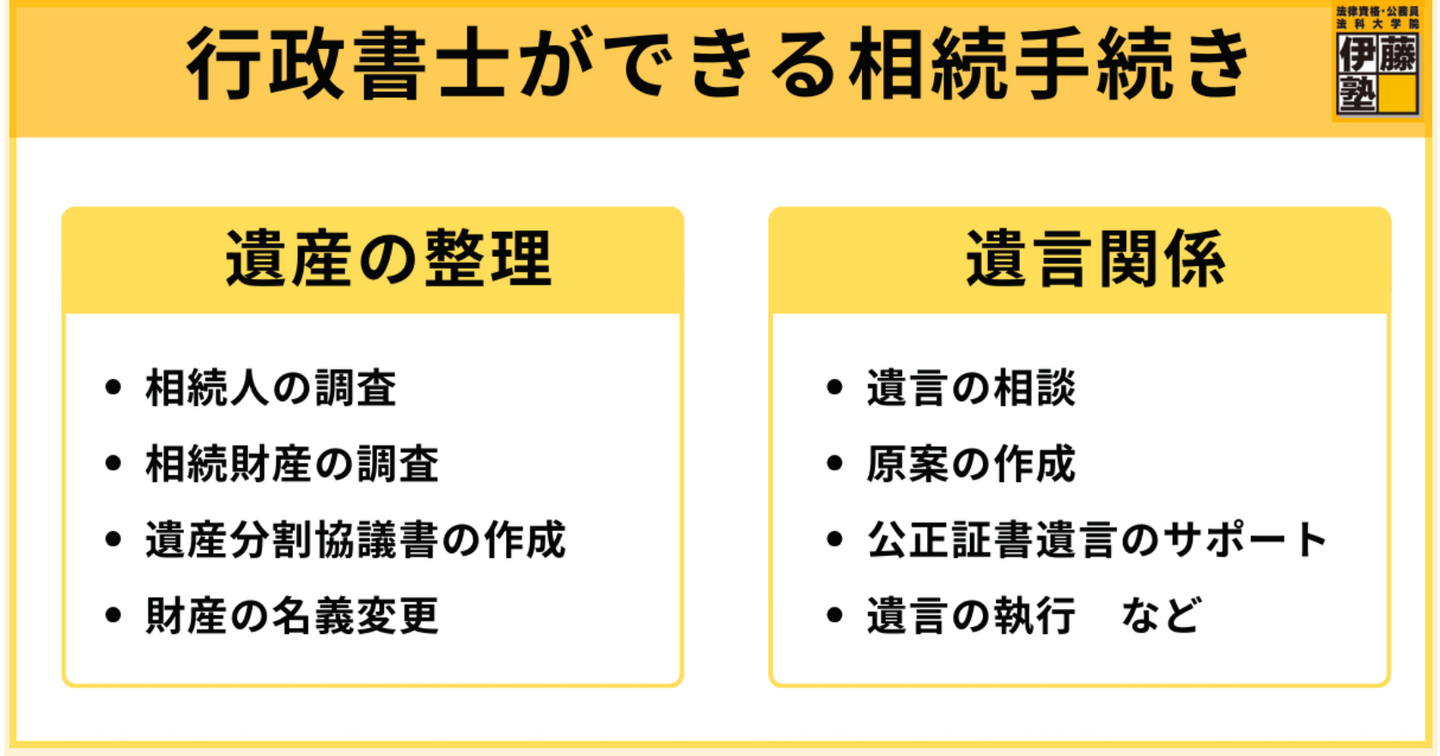

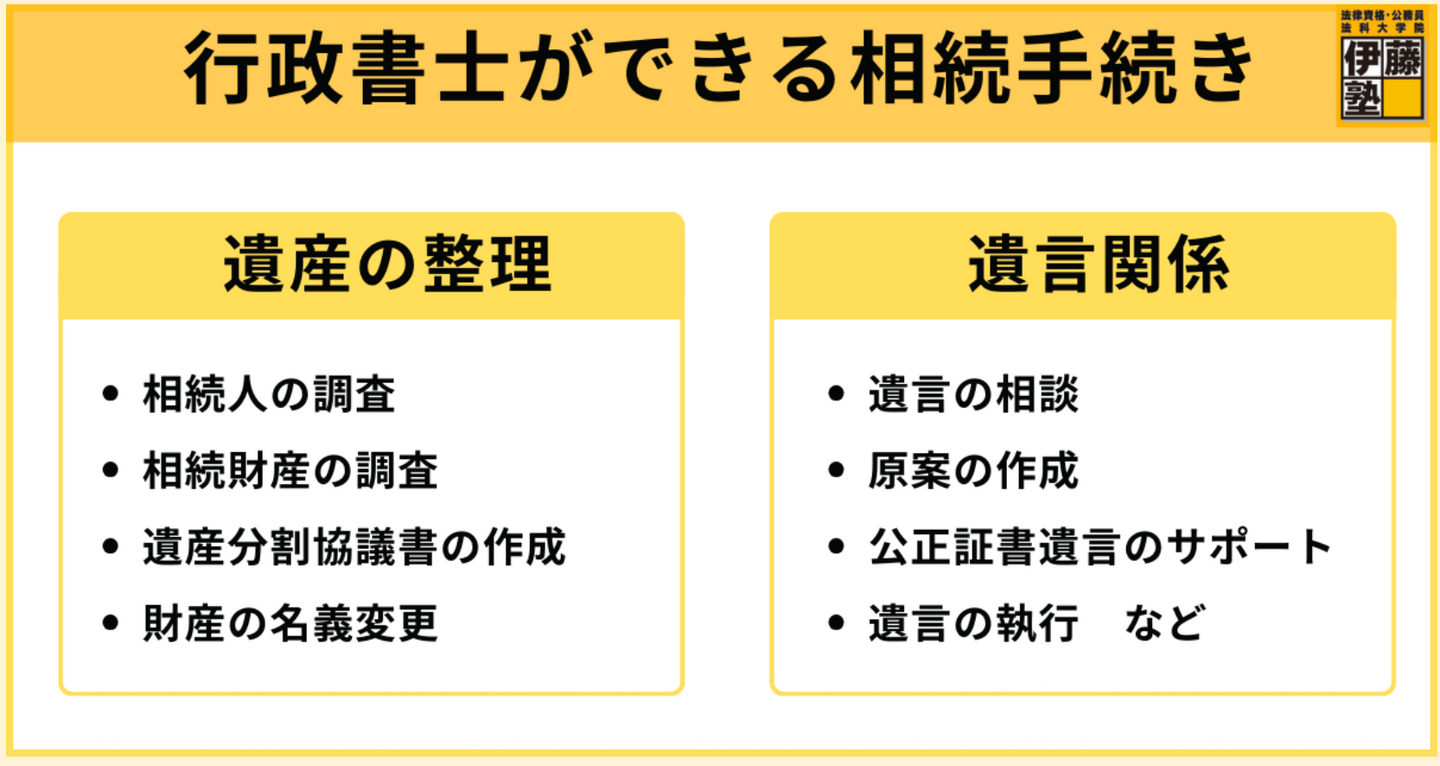

こんな疑問をお持ちの方も多いかもしれません。行政書士が行う「相続手続き」の業務は、大きく次の2つに分けられます。

相続業務の平均的な報酬は、1件あたり「10万〜15万円」程度が目安です。

なお、相続手続きの中には、行政書士が担当すると違法となる手続きもあるため十分な注意が必要です。本記事では、次の点を取り上げました。

【この記事を読んで分かること】・行政書士の相続業務の概要

・「遺産の整理」と「遺言」の具体的な内容

・相続手続きで行政書士にできないこと

・行政書士と司法書士にできる相続業務の違い

・現役行政書士が話すやりがい

行政書士の相続業務に興味がある方は、是非ご一読ください。

【目次】

1.行政書士ができる相続手続きは「遺産の整理」と「遺言」

2.行政書士の「遺産の整理」業務とは?

2-1.【ステップ①】相続人の調査

2-2.【ステップ②】財産調査

2-3.【ステップ③】遺産分割協議書の作成|これがメイン

2-4.【ステップ④】預貯金の解約や自動車の名義変更

3.行政書士ができる「遺言」業務とは?

3-1.遺言書作成についての相談・原案作成

3-2.公証役場での遺言書作成サポート

3-3.遺言の執行|遺言執行者になる・委任されるなど

4.相続の手続きで行政書士ができないこと

4-1.相続税に関すること

4-2.不動産の手続き

4-3.相続放棄の申述

4-4.法的紛争に発展したケースの解決

5.行政書士と司法書士ができる相続業務の違い

6.行政書士の相続業務の報酬は?|10万円〜40万円が目安

7.相続業務のやりがいとは?|現役行政書士が語る相続業務の魅力

8.まとめ

1.行政書士ができる相続手続きは「遺産の整理」と「遺言」

相続業務は、行政書士が行う民事法務の中でも、最も代表的な業務の1つです。

社会の高齢化に伴って需要が急拡大しているため、人口の少ない地方でも相談される機会の多い仕事だといえるでしょう。

相続業務の大きな特徴は、依頼者との距離が近いことです。相続では、それぞれの家庭によって、いくつもの複雑な事情を抱えています。そのため、行政書士には依頼者が置かれている状況に配慮し、寄り添った対応が求められます。

法律に則っているからといって定型的な対応をしてしまうと、依頼者が満足する結果にはつながりません。行政書士ができる相続業務は、大きく「遺産の整理」と「遺言のサポート」に分けられます。それぞれの具体的な内容は、次章で詳しく解説します。

2.行政書士の「遺産の整理」業務とは?

行政書士が行う「遺産の整理」業務とは、亡くなられた方の財産の整理をサポートする仕事です。

「そもそも、どのような財産を持っていたのか」「相続人には誰がいるのか」「どのように手続きを進めていけばよいのか」などの不明点を、職権や専門知識を用いて確認し、遺産分割手続きをサポートしていきます。「遺産整理」業務の具体的な流れは次のとおりです。

1,相続人の調査を行う2,財産調査をする

3,遺産分割協議書を作成する

4,預貯金の解約や自動車の名義変更を行う

流れに沿って、それぞれの内容を見ていきましょう。

2-1.【ステップ①】相続人の調査

遺産整理でまず行うのが、相続人の調査です。

具体的には次のような流れで行います。

① 亡くなった方(被相続人)の戸籍を取得する② 取得した戸籍を元に、関係者を確認する

③ 関係者の戸籍も取得して、相続人が誰なのかを確定していく

④ 相続人が確認できたら、相続関係説明図を作成する

この調査によって、想定外の相続人(異父母兄弟、婚外子など)が見つかるケースもあります。

2-2.【ステップ②】財産調査

次に行うのが、財産調査です。亡くなった方(被相続人)の貯金残高や金融財産、不動産などを調査します。

プラスの財産だけではなく、住宅ローンやカードローン、未払いの税金や入院費などのマイナス財産も調査の対象です。なお、税理士が行う相続税の申告でも、財産調査で確認した金額が用いられます。税金の申告漏れを防ぐためにも、漏れのない調査が重要です。

2-3.【ステップ③】遺産分割協議書の作成|これがメイン

相続人や財産の調査が終わったら、「遺産分割協議書」を作成します。

「遺産分割協議書」は、相続人が全員で話し合って決めた内容を記しておく書面です。

遺産分割協議で決定した「誰が」「どの財産を」「どういった割合で相続するか」などの内容を、書面で残しておくのです。

遺産分割協議書は、相続人同士のトラブルを防ぐ上で大きな意味を持っています。相続の場面では、後になって誰かが「やはり気が変わった」「私はそんなこと言っていない」「〇〇が相続するのはおかしい」などと言い始めるケースが珍しくないからです。

相続財産を巡って、親族トラブルが発生することは、亡くなった方も望んではいないでしょう。行政書士が間に入って「遺産分割協議書」を作成しておくことで、親族トラブルを未然に防止できるのです。遺産分割書の作成は、予防法務の専門家である行政書士にとって、最も中心的な業務の1つだと言えるでしょう。

2-4.【ステップ④】預貯金の解約や自動車の名義変更

遺産分割協議がまとまったら、預貯金の解約や自動車の名義変更を行います。

これらの手続きはそれほど複雑ではないものの、相続人が自分で進めると、それなりに手間がかかります。金融機関や役所の窓口は、平日の昼間しか空いておらず、財産によって名義変更の方法も異なるからです。そのため、行政書士が相続人に代わって行うケースが多くなっています。

ただし注意が必要なのは、相続財産に不動産があるパターンです。不動産の登記名義人の変更は、司法書士の独占業務とされています。そのため、提携する司法書士などに紹介することが一般的です。

3.行政書士ができる「遺言」業務とは?

「遺言」は必ず作成するべきものではありません。遺言がない場合も、前述した「遺産の整理」の流れに沿って、相続手続きは進んでいきます。

では、なぜ行政書士が「遺言書」の作成をサポートする必要があるのでしょうか?

それは、遺言書によって、様々な親族トラブルを予防できるからです。例えば、相続財産を巡り、親族間で次のようなトラブルになるケースは珍しくありません。

「私は、介護の面倒を見たから多めにもらって当たり前でしょ」

「遺言書が見つかったけど、これって本当に有効なの?」

予防法務の専門家である行政書士が、遺言書の作成をサポートすることで、上記のようなトラブルを防止できるのです。

行政書士ができる「遺言」業務には、次のような内容があります。

・遺言書作成の相談、原案作成・公証役場での遺言書作成サポート

・遺言書の執行

ここでは、それぞれの内容を詳しく説明します。

3-1.遺言書作成についての相談・原案作成

行政書士は、遺言書作成の相談を受けることができます。

遺言書は、自分の財産を「誰に・どのように」相続させたいかを決める書面です。

経験豊富な行政書士が、遺言書作成の相談を受けることで、本人の希望を叶えることができるのです。遺言書の作成では、特に次のような点に注意が必要です。

・本人の意思が、きちんと反映されているか・民法上の要件を満たした内容となっているか

・相続人の手続の負担を減らせる内容となっているか

・トラブルに発展しづらい文言で書かれているか

せっかく遺言書を作成しても、内容が不足していると、無効になったり、その後のトラブルに発展する可能性があります。

形式面や内容面を行政書士が確認することで、その後のトラブルを予防できるのです。なお、行政書士が行うのは、あくまでもサポートのみです。遺言書を作成するのは本人であることに注意しましょう。

3-2.公証役場での遺言書作成サポート

遺言書は、公証役場で公証人に作成してもらうこともできます(公正証書遺言)。

遺言書を公証役場で作成すると、次のようなメリットがあります。

・家庭裁判所の検認手続きが不要

・裁判トラブルなどに発展しづらい

依頼者の意向次第にはなりますが、状況によっては、未然にトラブルを防止するために公正証書遺言を提案することもあります。

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場との調整が必要です。具体的には、遺言書の案文の調整や、必要資料の準備などが必要ですが、これも行政書士が代わりに行うことができます。

3-3.遺言の執行|遺言執行者になる・委任されるなど

遺言がある場合、遺言内容を執行するには、遺言執行者が必要です。遺言執行者として、行政書士が選ばれるケースも珍しくありません。

例えば、次のようなケースが挙げられます。

・遺言執行者から、行政書士に委任がされる

遺言を執行する場合は、相続人全員へ、遺言の内容の通知が必要です。その後、遺言の内容に沿って、相続手続きを進めていくことになります。

4.相続の手続きで行政書士ができないこと

行政書士が「遺産の整理」や「遺言」など、相続に関する幅広い業務を行っています。

しかし、相続の手続きの中には行政書士ができない手続きもあります。例えば、次の業務は他の士業の独占業務なので、行政書士が関与することはできません。

・相続税についての手続き・不動産についての手続き

・相続放棄の手続き

・法的紛争に発展したケースの解決

依頼主から相談があった場合でも、報酬をもらって受任すると違法になってしまいます。

それぞれ見ていきましょう。

4-1.相続税に関すること

相続税の手続きを、行政書士が行うことはできません。なぜなら、税務申告は税理士の独占業務だからです。

実務上も、相続税が問題となった場合は、提携している税理士事務所に引き継ぐケースが多くなっています。ただし、相続税と行政書士が、全く無関係なわけではありません。

例えば、相続税の申告では、行政書士が作成した財産目録が、申告額のベースとして使われるケースが多いです。行政書士が集めた資料を税理士に引き継いで、そのまま使ってもらうケースも珍しくありません。

※行政書士と税理士の違いは、次の記事で詳しく解説しています。

→ 行政書士と税理士の違いを完全解説!仕事内容・難易度・共通点など

4-2.不動産の手続き

相続財産に不動産がある場合も注意が必要です。

不動産相続では、登記名義人の変更が必要となるからです。登記申請は、司法書士の独占業務とされています。不動産の名義変更が必要な場合は、提携する司法書士にお願いしたり、タッグを組んで業務を行っていくことになるでしょう。

4-3.相続放棄の申述

意外に見過ごしがちなのが、相続放棄です。

相続を放棄する場合も、行政書士が手続きを行うことはできません。なぜなら、相続放棄の申述は、裁判所に対して行う必要があるからです。「裁判所に提出する書類の作成」は行政書士の業務には含まれません。

相続放棄は、主に相続人に借金があるケースなどで行われる手続きです。借り入れなどがあって相続財産がマイナスとなる場合、相続放棄することで、相続人としての権利・義務の一切を放棄できるのです。相続放棄が必要な場合は、司法書士や弁護士へ紹介しましょう。

4-4.法的紛争に発展したケースの解決

遺産分割で揉めて、法的紛争に発展した場合も、行政書士が関与することはできません。

紛争の解決は、弁護士の独占業務だからです。例えば、報酬をもらって、次のような業務を行うと非弁行為となってしまいます。

・家庭裁判所へ調停・審判の申立を行う

・紛争を解決するために、法律相談に乗る

行政書士が行うのはあくまでも予防法務が中心です。

「遺産の整理」や「遺言」などを通じて、紛争に発展すること自体を予防するのが、行政書士の役割だと言えるでしょう。

5.行政書士と司法書士ができる相続業務の違い

司法書士は、相続手続きを専門家に依頼する場合、行政書士と比較されやすい資格です。両者はよく似ていますが、実はそれぞれできること・できないことがあります。

行政書士と司法書士にできることの違いは次のとおりです。

【行政書士と司法書士にできることの比較】

| 行政書士 | 司法書士 | |

| 相続人の調査 | ◯ | ◯ |

| 相続財産の調査 | ◯ | ◯ |

| 遺産分割協議書の作成 | ◯ | ◯ |

| 金融財産の名義変更 | ◯ | ◯ |

| 不動産の名義変更 | ✕ | ◯ |

| 自動車の名義変更 | ◯ | ✕ |

| 遺言書の作成 | ◯ | ◯ |

| 遺言の執行 | ◯ | ◯ |

| 相続税の手続 | ✕ | ✕ |

| 相続放棄の手続き (裁判所への書類提出) | ✕ | ◯ |

| 官公庁への書類提出 | ◯ | ✕ |

| 紛争の解決 | ✕ | △ |

最も分かりやすい違いは、不動産の登記名義人の変更です。登記は司法書士の独占業務です。そのため、相続財産に不動産がある場合は、司法書士の協力が欠かせません。

しかし、司法書士だけで相続手続きが完結するわけでもありません。なぜなら、裁判所以外の官公庁へ提出する書類の作成は、行政書士の独占業務だからです。例えば、自動車の名義変更は司法書士には行えません。

中には、ダブルライセンスを取得して1人で行う人もいますが、それでも相続税は職域外なので、税理士の協力が必要になるでしょう。

つまり、相続手続きは、行政書士と司法書士(相続税については税理士と)が互いにできないことを補いあって進んでいくのです。複数の専門家が連携して、それぞれの専門知識を発揮しなければ、相続手続きをスムーズに終わらせることはできません。

※行政書士と司法書士の違いは、次の記事で詳しく解説しています。

→「司法書士と行政書士の違いとは?仕事内容や難易度・ダブルライセンスのメリットとは?」

6.行政書士の相続業務の報酬は?|10万円〜40万円が目安

それでは、行政書士が相続業務を引き受けた場合、どの程度の報酬が得られるのでしょうか?日本行政書士会連合会のデータによれば、相続業務の報酬は次のとおりです。

| 報酬額の平均 | 報酬額の最頻値 | |

| 遺言書の起案・作成指導 | 68,727円 | 50,000円 |

| 遺産分割協議書の作成 | 68,325円 | 50,000円 |

| 相続人及び相続財産の調査 | 63,747円 | 50,000円 |

| 遺言執行手続き | 384,504円 | 300,000円 |

(出典:令和2年度報酬額統計調査の結果|日本行政書士会連合会)

遺言書の作成をサポートすると、1件あたり5万〜7万円程度の報酬となるケースが多いです。遺産分割協議書の場合も、遺言書と同様に5万〜7万円程度が目安です。

ただし、実務上はどちらのケースでも「相続人及び相続財産の調査」とセットで行うことになるでしょう。相続人や相続財産が確認できないと、遺言書・遺産分割協議書は作成できないからです。

つまり、1件あたりの目安は10万〜15万程度となる可能性が高いです。さらに遺言執行手続きも行った場合は、追加で30万〜40万が報酬が得られます。

とはいえ、これらはあくまでも目安に過ぎません。実際には、担当する行政書士の経験や手続きの内容、相続財産の金額によって大きく変動します。例えば、相続財産が多いケースでは、手続きが大変になる代わりに、報酬も高くなる傾向があるようです。

7.相続業務のやりがいとは?|現役行政書士が語る相続業務の魅力

ここまで、行政書士の相続業務を詳しく見てきました。

最後に、相続業務のやりがいや魅力について、相続に特化して活躍されている現役行政書士の先生にお話を伺いました。

紹介するのは、開業以来、相続特化の行政書士として活躍されてきた「新井勇輝(あらいゆうき) 先生」です。

行政書士になって、相続業務に取り組みたい方は、ぜひ参考にしてください。

◉この動画で分かること・新井先生が感じた「相続業務」の特徴や魅力

・先生が相続をメインに扱っている理由

・「相続」から他の業務へつなげる方法

・相続特化の行政書士になるためのスタート方法

「相続業務のやりがいを伝えます!~身近な街の法律家としての行政書士〜」

8.まとめ

最後に、今回の記事のポイントをまとめます。

◉ 行政書士ができる相続業務は「遺産の整理」と「遺言関係」の2つ

◉「遺産の整理」業務は次の流れで進んでいく

②財産調査

③遺産分割協議書の作成|これがメイン

④預貯金の解約や自動車の名義変更

◉「遺言関係」業務は次の3つ

・公証役場での遺言作成

・遺言の執行

◉ 行政書士にできない相続業務は次の4つ

・不動産の名義変更(登記申請)

・相続放棄

・法的紛争に発展したケースの担当

◉ 行政書士が行う相続業務の報酬は「10万〜40万」が目安

相続業務は、行政書士が行う民事法務の中で、最も代表的な仕事の1つです。

依頼者との距離が近く、「街の法律家」として人の役に立ちたい方にとっては、天職となる仕事かもしれません。

行政書士試験に合格して、相続業務に取り組みたい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾へご相談ください。伊藤塾では、法律を初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」を開講しています。

夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。

伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科

伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。