【2024年度】社労士試験の合格発表|合格率や合格基準点・合格後の流れまで詳しく解説

令和6(2024)年8月に実施された社会保険労務士(以下、社労士)試験の合格発表が、令和6年10月2日に行われました。

本記事では、合格率や合格基準、どんな人が合格しているかの詳細と、合格後にやるべきことを詳しく解説しています。今年度試験を受験し無事合格された方、来年度再チャレンジする方、これから勉強を始める方に役立つ情報となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

【目次】

1.令和6(2024)年度社労士試験の合格発表の結果概要

1-1.試験結果の概要

1-2.令和6年度社労士試験の合格基準点と合格基準の考え方

1-2-1.合格基準の考え方

①本来の合格基準

②合格基準の補正

1-3.過去10年の社労士試験合格者数と合格率の推移

1-4.社労士試験の合格率が低い理由

2.社労士試験の科目別得点状況

2-1.選択式試験

2-2.択一式試験

3.社労士試験合格者の年齢別・職業別・男女別構成

3-1.合格者の年齢階層別割合

3-2.合格者の職業別割合

3-3.合格者の男女別割合

4.社労士試験合格後の流れ

4-1.社労士試験の合格発表〜合格証書が届くまで

4-2.社労士として働くまでの流れ

4-3.社労士としての主要な働き方3形態

4-3-1.社労士事務所に勤務する

4-3-2.企業の人事部などで勤務社労士として所属する

4-3-3.独立開業する

4-4.特定社労士試験に挑戦する

5.来年度の社労士試験に再チャレンジするために必要なこと

6.来年度の社労士試験を初めて受験するための準備とは

7.まとめ

1.令和6(2024)年度社労士試験の合格発表の結果概要

第56回社会保険労務士(社労士)試験は令和6年8月25日(日)に実施され、令和6年10月2日(水)に合格発表が行われました。

1-1.試験結果の概要

令和6年度社労士試験結果の概要は以下のとおりです。

申込者数、受験者数、受験率、合格者数、合格率において、すべて前年を上回りました。社労士人気の高まりを表しているといってよいでしょう。

| 第56回社会保険労務士試験の結果概要 | ||

| 受験申込者数 | 53,707人 | 対前年0.8%増 |

| 受験者数 | 43,174人 | 対前年1.0%増 |

| 受験率 | 80.4% | 前年80.2% |

| 合格者数 | 2,974人 | 前年2,720人 |

| 合格率 | 6.9% | 前年6.4% |

1-2.令和6年度社労士試験の合格基準点と合格基準の考え方

令和6年度社労士試験の合格基準点は以下のとおりです。

| 令和6年度試験の合格基準 | |||

| 選択式 試験 | 総得点 | 40点中 | 25点以上 |

| 各科目 | 5点中 | 3点以上 ※労一は2点以上 | |

| 択一式 試験 | 総得点 | 70点中 | 44点以上 |

| 各科目 | 10点中 | 4点以上 | |

※選択式試験の「労務管理その他の労働に関する一般常識」(通称:労一)で合格基準点を引き下げる救済措置がとられました。このような合格基準点の補正の基準は、社労士試験を管轄する厚生労働省が公表しています。

出典:厚生労働省|[参考2]第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準について

1-2-1.合格基準の考え方

①原則的な合格基準

合格基準については、原則的に以下の条件で定められています。

| 社労士試験の本来の合格基準 | |||

| 選択式 試験 | 総得点 | 40点中 | 28点以上 ※満点の7割以上 |

| 各科目 | 5点中 | 3点以上 | |

| 択一式 試験 | 総得点 | 70点中 | 49点以上 ※満点の7割以上 |

| 各科目 | 10点中 | 4点以上 | |

出典:厚生労働省|社会保険労務士試験の合格基準の考え方について

②合格基準の補正

上記のように「原則的な合格基準」は存在するものの、各年度ごとの試験問題の難易度には差があるため、試験の水準を一定に保つことを目的として、毎年度、総得点と各科目の試験結果を総合的に勘案して合格基準の補正が行われています。

| 総得点の補正 |

| 選択式試験・択一式試験それぞれの総得点につ いて、前年度の平均点と比較して一定の計算に より当年度の合格基準点を上げ下げする。 |

| 科目最低点の補正 |

| 各科目の合格基準点(選択式3点、択一式4点) 以上の受験者の占める割合が5割に満たない場 合は、合格基準点を引き下げ補正する。 ただし、次の場合は、試験の水準維持を考慮し 原則として引き下げを行わないこととする。 ⅰ) 引き下げ補正した合格基準点以上の受験者 の占める割合が7割以上の場合 ⅱ) 引き下げ補正した合格基準点が、選択式で 0点、択一式で2点以下となる場合 |

令和6年度は選択式試験の労一科目が「科目最低点の補正」基準に該当したため、救済措置がとられることになりました。

出典:厚生労働省|社会保険労務士試験の合格基準の考え方について

問題数の少ない選択式試験での科目最低点補正はよくみられますが、択一式試験はここ5年以上科目別の補正はみられません。また、補正が労一・社一科目が入りやすい傾向になります。これはこれらの科目を苦手とする受験生が多く、また得点しづらい科目であるためといえるでしょう。

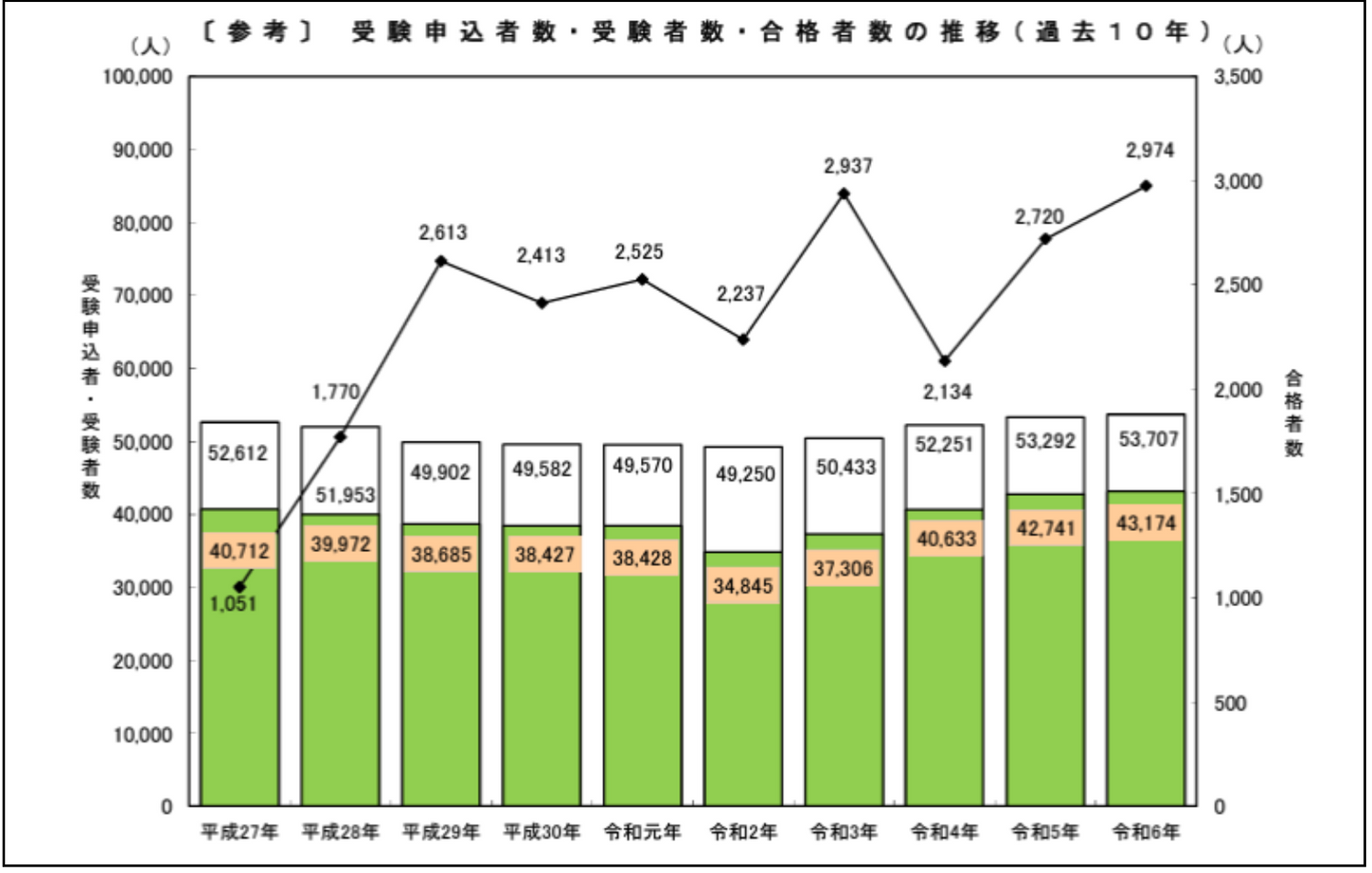

1-3.過去10年の社労士試験合格者数と合格率の推移

【受験申込者数・受験者数・合格者数の推移】

出典:厚生労働省|第56回社会保険労務士試験の合格者発表|[参考4]合格者数等の推移(過去10年)・第56回社会保険労務士試験合格者の年齢別・職業別・男女別構成

直近5年間は、受験申込者数・受験者数ともに増加傾向にあり、社労士資格が注目されていることがうかがえます。これは、社労士資格には独占業務が存在し一定の社会的地位が担保されていることや、働き方改革、労働生産性などが社会的問題として注目されるようになり、改めてその専門家である社労士が注目されていることにあるといえそうです。

【過去10年間の合格率の推移】

| 試験年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2015年(平成27年) | 40,712 | 1,051 | 2.6% |

| 2016年(平成28年) | 39,972 | 1,770 | 4.4% |

| 2017年(平成29年) | 38,685 | 2,613 | 6.8% |

| 2018年(平成30年) | 38,427 | 2,413 | 6.3% |

| 2019年(令和元年) | 38,428 | 2,525 | 6.6% |

| 2020年(令和2年) | 34,845 | 2,237 | 6.4% |

| 2021年(令和3年) | 37,306 | 2,937 | 7.9% |

| 2022年(令和4年) | 40,633 | 2,134 | 5.3% |

| 2023年(令和5年) | 42,741 | 2,720 | 6.4% |

| 2024年(令和6年) | 43,174 | 2,974 | 6.9% |

| 平均 | 5.9% |

過去10年の合格率の平均値は5.9%、中央値は6.4%です。令和6年度試験においても、概ね例年通りの結果となりました。

1-4.社労士試験の合格率が低い理由

令和6年度の社労士試験も、例年どおり10%以下の合格率となりました。社労士試験の合格率が低いといわれている要因としては、以下のことが考えられます。

①試験範囲の広さと法改正の頻度②科目ごとの合格基準の設定

③法改正が毎年あり、知識をアップデートする必要がある

効率的かつ戦略的な勉強を積み重ねる必要がある試験ですが、次章でご紹介するとおり働きながら合格を掴んでいる方が多い試験であることも確かです。

※社労士試験の合格率や難易度について詳しく知りたい方は、こちらの記事で詳しくご紹介していますのでご覧ください。

→社労士の難易度は?合格率の推移や他資格と比較して分かりやすく解説!

2.社労士試験の科目別得点状況

選択式・択一式試験それぞれの科目別平均点が公表されていますので、ご紹介します。

2-1.選択式試験

| 試験科目 | 平均点 | 基準点比 |

| 労基・安衛 | 3.5点 | 0.5点 |

| 労災 | 3.7点 | 0.7点 |

| 雇用 | 3.0点 | 0.0点 |

| 労一 | 2.0点 | -1.0点 |

| 社一 | 2.4点 | -0.6点 |

| 健保 | 2.5点 | -0.5点 |

| 厚年 | 3.1点 | 0.1点 |

| 国年 | 2.8点 | -0.2点 |

| 合計 | 22.9点 | - |

参考:厚生労働省|第56回社会保険労務士試験の合格者発表|[参考3]第56回(令和6年度)社会保険労務士試験科目得点状況表

合格基準点である3点に平均点が満たない科目が4科目(労一・社一・健保・国年)ありました。このうち労一が先述の②合格基準の補正に該当し、救済が行われています。

2-2.択一式試験

| 試験科目 | 平均点 | 基準点比 |

| 労基・安衛 | 4.7点 | 0.7点 |

| 労災 | 4.3点 | 0.3点 |

| 雇用 | 3.9点 | -0.1点 |

| 労一/社一 | 4.0点 | 0.0点 |

| 健保 | 3.8点 | -0.2点 |

| 厚年 | 4.6点 | 0.6点 |

| 国年 | 5.3点 | 1.3点 |

| 合計 | 30.6点 | - |

参考:厚生労働省|第56回社会保険労務士試験の合格者発表|[参考3]第56回(令和6年度)社会保険労務士試験科目得点状況表

合格基準点である4点に平均点が満たない科目が2科目(雇用・健保)ありましたが、②合格基準の補正に該当しませんでしたので、救済は行われていません。

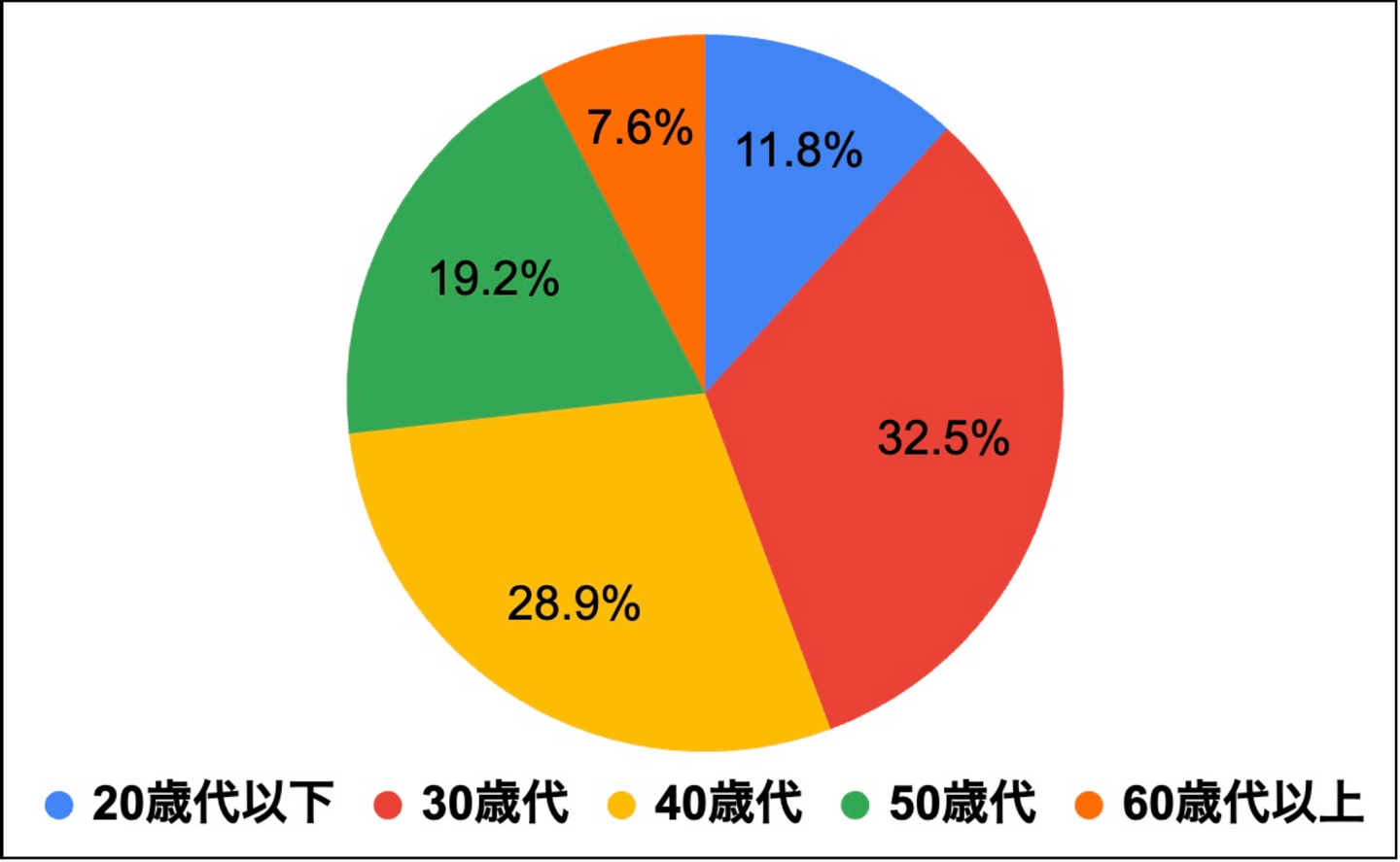

3.社労士試験合格者の年齢別・職業別・男女別構成

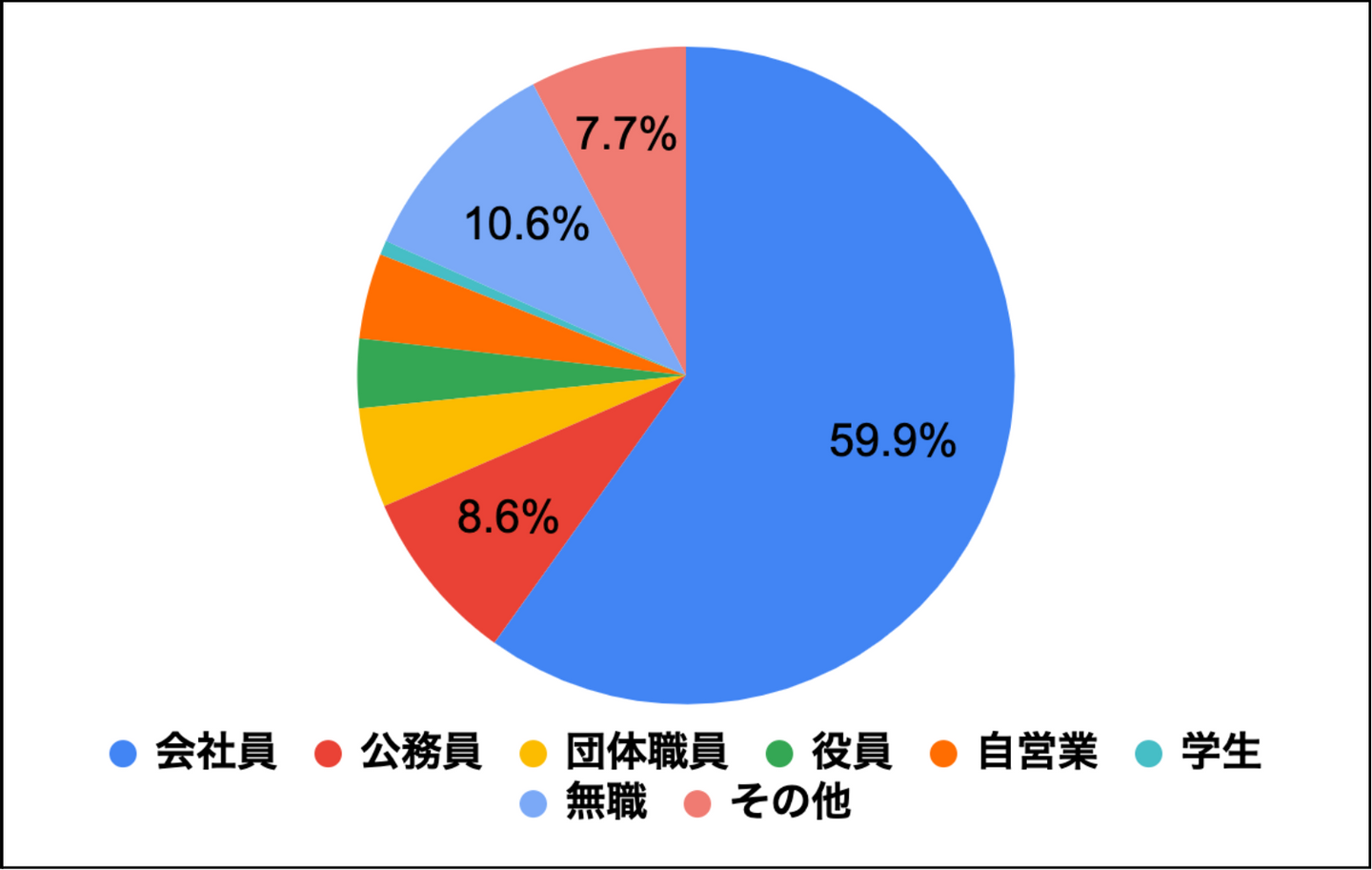

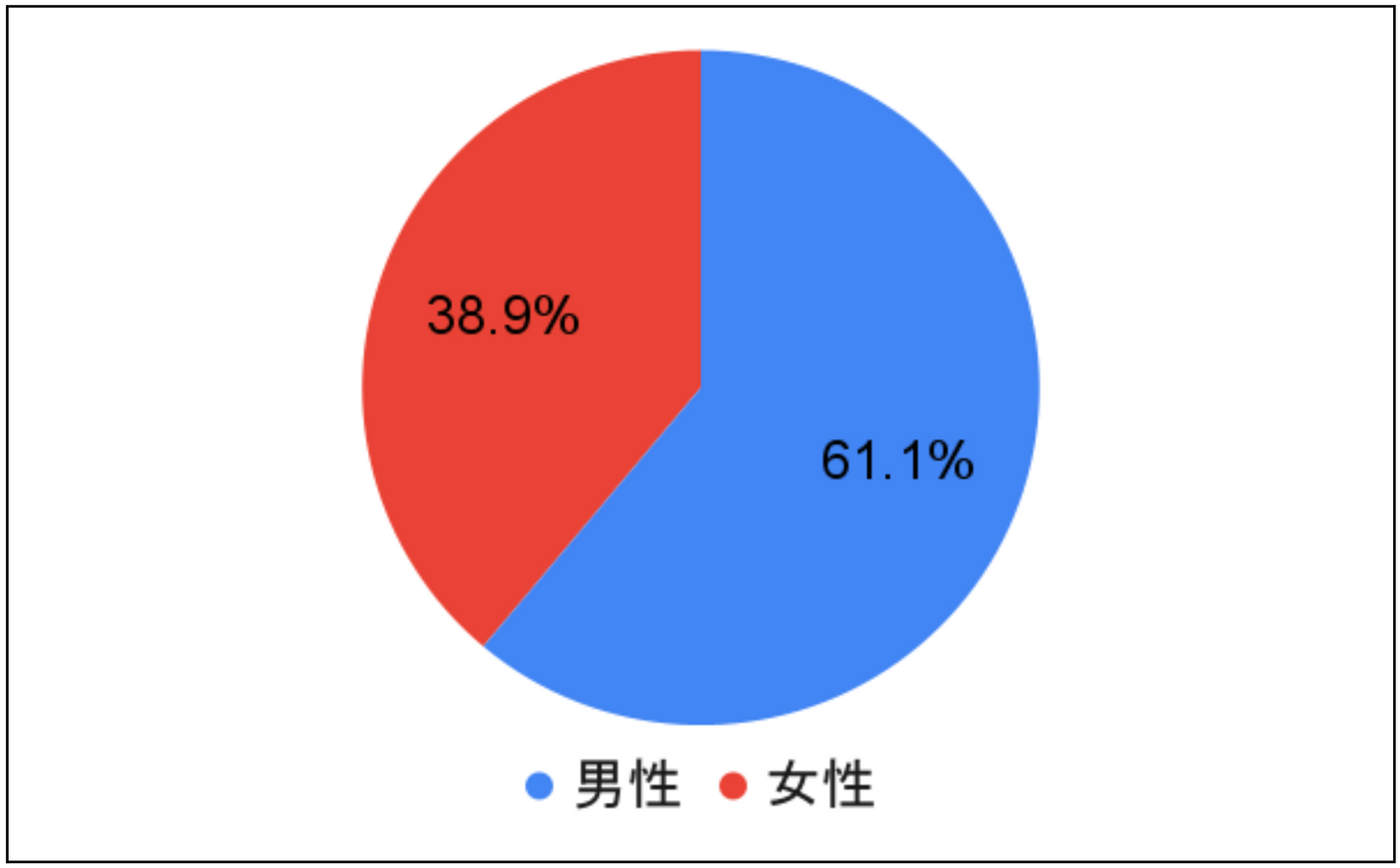

令和6年度社労士試験も、例年どおり多くの方が働きながらの勉強で合格しています。年齢階層別では30〜40歳代の“働き盛りの世代”が合格者全体の6割以上を占め、職業別では8割以上の方が何らかの仕事をしているというデータが厚生労働省のホームページで公表されています。また、他資格と比較して女性の合格者割合が多いのも社労士試験の特徴です。

3-1.合格者の年齢階層別割合

※最年少者:20歳、最高齢者:81歳。

3-2.合格者の職業別割合

3-3.合格者の男女別割合

参考:厚生労働省|第56回社会保険労務士試験の合格者発表|[参考4]合格者数等の推移(過去10年)・第56回社会保険労務士試験合格者の年齢別・職業別・男女別構成

4.社労士試験合格後の流れ

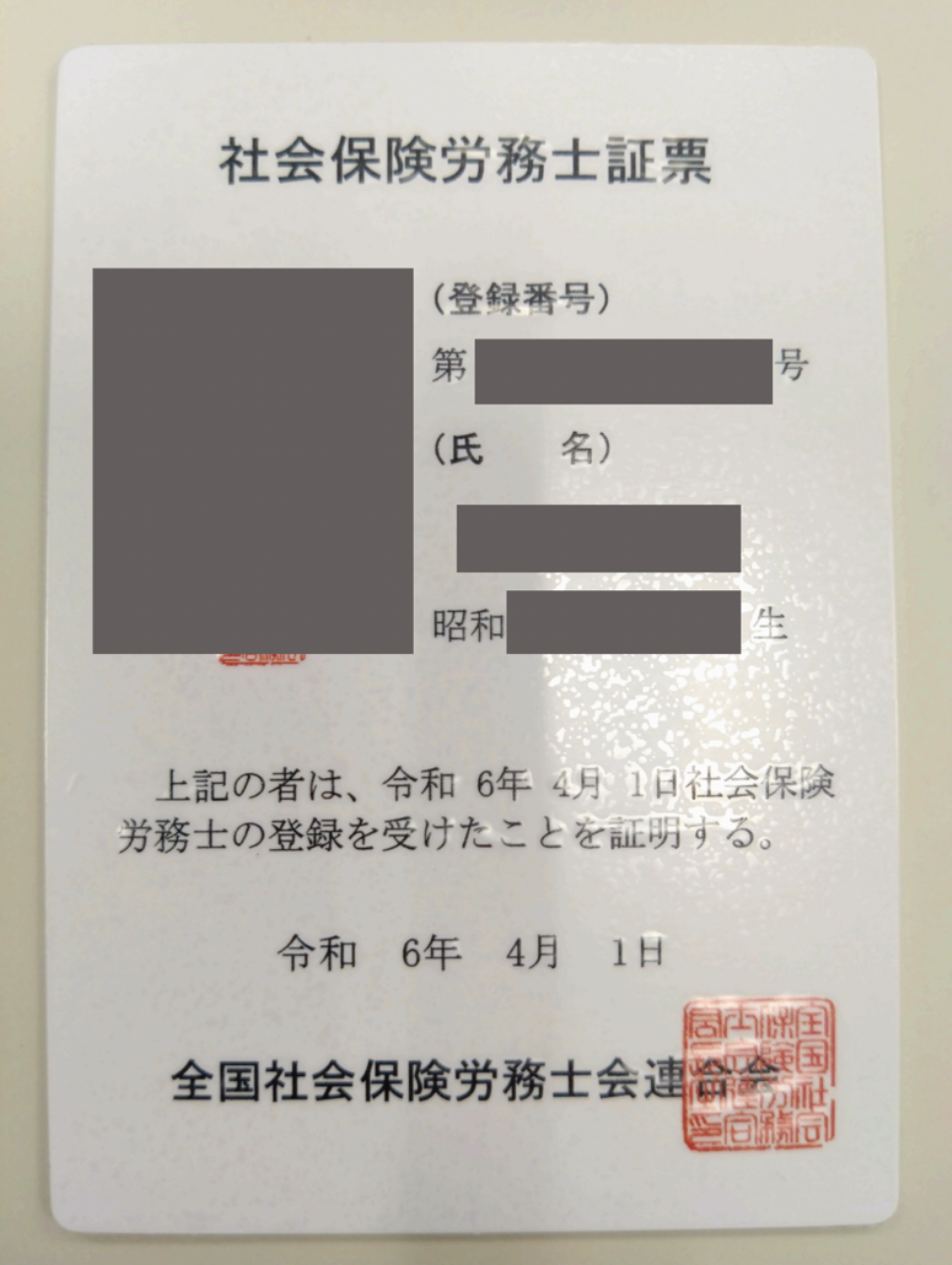

※画像は社労士登録後に発行される「社会保険労務士証票」

晴れて社労士試験に合格され、これから社労士の資格を活かして仕事をしていくために必要な手続きや、働き方についてご紹介します。

4-1.社労士試験の合格発表〜合格証書が届くまで

社労士試験の合格発表は、以下のスケジュールで行われます。

①令和6年10月2日(水)合格者の受験番号が厚生労働省ホームページと社会保険労務士試験オフィシャルサイトに掲載

②令和6年10月15日(火) 成績(結果)通知書を郵送

③令和6年10月下旬 合格証書を簡易書留郵便で発送

④令和6年10月下旬 官報に合格者受験番号を公告

社労士試験の合格発表は、WEB上での確認がもっとも早く確認できます。合格発表当日に、合格者の受験番号が厚生労働省ホームページと社会保険労務士試験オフィシャルサイトに掲載されます。

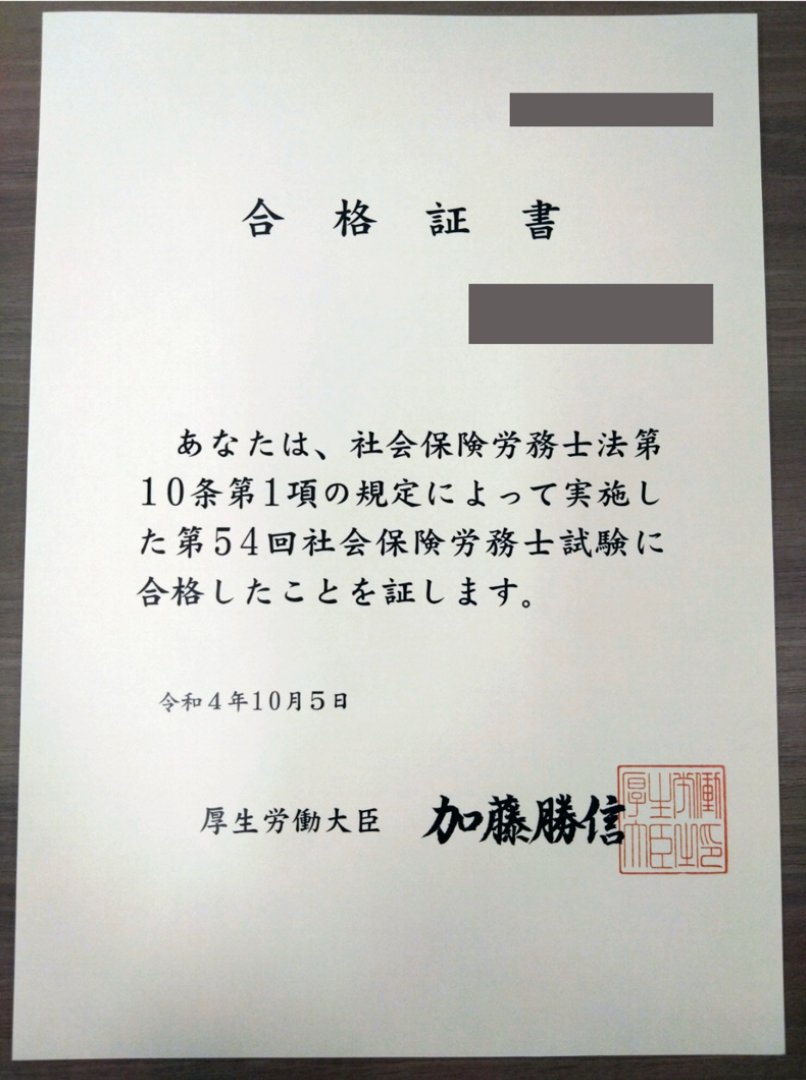

また、合格証書は10月下旬に登録関係書類と一緒にA4サイズの封筒で簡易書留で届きます。以下は実際の合格証書です。

一方、不合格の場合は成績(結果)通知書のみ圧着ハガキで届きます。この成績(結果)通知書は次年度再受験する際に受験資格の証明として使用できますので、再チャレンジをする方はなくさないように保管しておきましょう。

4-2.社労士として働くまでの流れ

社労士として業務にあたるためには社労士試験に合格するだけではなく、社労士名簿に登録しなければなりません。社労士になるまでの主な流れは以下のとおりです。

① 社労士試験の受験資格を満たす② 社労士試験に合格する

③ 社労士登録の条件を満たす

④ 社労士会に登録・入会する

社労士として活動するには、社会保険労務士試験に合格した後に、実務経験2年以上または事務指定講習の修了を経て、全国社会保険労務士会連合会(通称:連合会)が備える社会保険労務士名簿に登録が必要です。

登録の申請は、開業する事務所や勤務先事務所の所在地、または居住地の住所がある都道府県の社会保険労務士会に入会して行います。

登録申請には、社会保険労務士登録申請書や試験の合格証書の写し、身分証明書などが必要となるので、事前に入会予定の都道府県に確認しておくと安心です。また、連合会の名簿に登録するためには費用がかかります。

| 登録免許税 | 30,000円 |

| 入会金 | 30,000円 |

連合会の名簿登録費用とは別に、各都道府県の社労士会への入会金や年会費も必要です。また、社労士登録は「開業」「勤務」「社会保険労務士法人の社員」「その他」の4つの種別があり、それぞれに行うことができる業務の範囲や手数料が異なります。

詳細は連合会のホームページで確認できますので、気になる方は確認してみてください。

参考:全国社会保険労務士会連合会|社労士を目指す|社労士の登録申請について

4-3.社労士としての主要な働き方3形態

4-3-1.社労士事務所に勤務する

社労士の就職先として定番なのが、社労士事務所や社労士法人です。社労士事務所や社労士法人では、さまざまな企業顧客の対応をすることになるので、勉強したことを広く活かして社労士としての実務経験を積み重ねられる環境となります。

この場合の社労士登録の種別は「開業」「勤務」「社会保険労務士法人の社員」のいずれかが考えられます。さまざまな規模や業種のクライアントの対応を行うことで社労士としての経験も積めることから、社労士業務未経験の方で独立開業を目指している方におすすめです。

4-3-2.企業の人事部などで勤務社労士として所属する

一般企業に勤務し、勤務社労士(会社員)としてその会社の人事部などで従業員の給与計算や手続きを行う働き方です。労務に関する専門的な知識を活かして、社内規定を作成したり制度に関するアドバイスを行い、実際の運用面にも関わる点で社労士事務所勤務の社労士業務とは大きな違いがあります。勤務社労士は、会社員としてのキャリア形成を目指す方におすすめです。

なお、勤務社労士という登録種別は、自分が勤務する会社内の社労士業務しか行うことができない登録種別なので注意が必要です。

4-3-3.独立開業する

社労士資格は、独立開業も可能な国家資格であり、実際に独立開業して活躍する社労士も珍しくありません。さまざまなクライアントの労務に関する悩みや課題を自ら解決しつつ、給与計算や従業員の入退職手続きなどの細かい作業も行う機会があり、社労士としての経験値はもっとも積めることになるでしょう。

独立開業のメリットは、時間や場所に縛られずワークライフバランスを維持した働き方が可能ということや、自分次第で高収入を得られることが挙げられます。一方で、会社員のような安定した給与や福利厚生はなく、営業から後方事務まで自分一人で行う必要があるという点がデメリットともいえます。自分自身の性格、特性、将来のビジョンから、どのような働き方が合っているかを検討するとよいでしょう。

4-4.特定社労士試験に挑戦する

特定社労士とは、ADR(裁判外紛争解決手続)の代理業務ができる資格です。

労働にかかわるトラブルが発生した場合に、ADRで当事者双方の話し合いに基づきあっせんや調停、仲裁の手続きによって紛争の解決を図ることがあります。

特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低費用で解決します。

出典:全国社会保険労務士会連合会|紛争解決手続代理業務

特定社労士になるには、厚生労働大臣が定める特別研修を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格する必要があります。そして、特定社労士は連合会に備える社会保険労務士名簿に付記を受けることが義務付けされている社労士の中でも特別な資格です。

特別研修は中央発信講義(eラーニング)30.5時間、グループ研修18時間、ゼミナール15時間の3つの方式で構成されており、9月から11月にかけて実施されます。また、紛争解決手続代理業務試験は、年に1回、例年11月に実施されます。

一般的な社労士業務を行うにあたって特定社労士の資格は必須ではありませんが、労使トラブルの解決にも積極的に取り組んでいきたいという方は社労士試験合格後なるべく早く特定社労士試験にもチャレンジしましょう。

参考:全国社会保険労務士会連合会|第20回(令和6年度)特別研修受講案内(非公開)

5.来年度の社労士試験に再チャレンジするために必要なこと

今回惜しくも合格に届かなかった方は、なるべく早い時期から勉強を再開し“勉強する習慣”を取り戻し、自分自身の本試験結果の分析を行うようにしましょう。

自分に何が足りなかったのかを冷静に分析し、次の試験に向けての効率的な学習方法を検討します。

令和6年度試験は選択式試験の労一科目(労務管理その他の労働に関する一般常識)で「救済」がありました。この科目で合格基準を満たすことができなかった方は多いと思われます。しかし一般常識科目に関しては試験範囲が広く完璧にしようとすることは逆に非効率になってしまうこともあるため、次年度の試験勉強時にはあまり気にせずに、「法規からの出題だけは得点する」という意識で取り組みましょう。

その他の主要科目で振るわなかった方も焦らずに、基本に立ち返る勉強を心がけましょう。教材を増やすのは逆効果になる場合もあります。自分に何が必要か、どうして合格基準に届かなかったのかを丁寧に分析して慎重に対処することが重要です。

社労士試験は難解な試験といわれていますが、努力を積み重ねることで必ず合格できる試験です。今回の努力して積み上げたものは無駄にはなりませんので、2025年度の試験に向けて前向きに取り組みましょう。

6.来年度の社労士試験を初めて受験するための準備とは

これから社労士試験合格を目指す方は、まずは試験の構造や日程を確認しなるべく早く試験勉強を始めましょう。

社労士試験合格のために初学者の方に最初に押さえてほしいポイントは以下になります。

◉社労士試験の合格率は6〜7%◉合格に必要な勉強時間は独学であれば800〜1,000時間といわれているが、受験指導校を利用すれば大幅に短縮可能

◉社労士試験は満点を目指さず、各科目の合格基準に到達することが重要

◉最短で合格を掴むためには、戦略的なスケジュールを組んで効率的な勉強を心がける

◉基礎知識や実務経験がなく、働きながらでも、正しく地道な努力で合格可能な試験

社労士試験は難しい試験ではありますが、インプットとアウトプットをバランスよく行い効率的に勉強していけば必ず合格できる試験です。いかに質の高い学習を行えるかが、社労士試験合格のカギを握っています。

また、独学にチャレンジするのか、受験指導校を利用して効率よく短期間での合格を目指すのかなど、勉強の仕方についてもご自身にあった方法を見定めることが重要です。

最短で合格するためにも、自分に合った勉強スタイルを早めに見つけてライバルたちよりも良いスタートが切れるよう準備しましょう。

7.まとめ

最後に、今回の記事の要点をまとめます。

◉2024年度社労士試験の合格発表は令和6年10月2日(水)に行われ、合格率は概ね例年どおりの6.9%

◉社労士試験は一定の基準により合格基準点の補正(救済措置)がとられる場合があり、2024年度は選択式試験の労一科目で救済措置が講じられた

◉合格者の属性は例年どおりで、働きながら合格を勝ち取っている人が多く、女性割合も多い

◉合格後は会社員としてのキャリアアップや独立開業など、さまざまなビジョンがある資格

繰り返しになりますが、社労士試験は着実に正しい努力を積み重ねることで必ず合格できる資格試験です。

司法試験合格者数No.1の法律専門受験指導校・伊藤塾では、皆様からのリクエストの声にお応えし、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講しました。

夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 社労士試験科

伊藤塾 社労士試験科が運営する当コラムでは、社会保険労務士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。