社労士ってどんな仕事?仕事内容や働き方のリアルをわかりやすく解説

昨今注目を集めている社会保険労務士(以下、社労士)という職業ですが、具体的にどんな仕事をしているかご存じですか?社労士は、企業の労働や社会保険に関わる重要な手続きをサポートし、企業の成長や従業員の働きやすい環境を作るための専門家です。本記事では、社労士の仕事内容を具体的に解説し、さらに年収や資格取得のための情報もお届けします。

【目次】

1.社労士とは

2.社労士の仕事内容

2-1.1号業務とは

2-2.2号業務とは

2-3.3号業務とは

2-4.紛争解決手続代理業務とは

3.社労士の働き方(業務形態)

3-1.開業・法人の社員

3-2.勤務

3-3.その他

3-4.登録社労士の状況

4.社労士の年収

5.社労士の将来性

6.社労士に向いている人

7.社労士になるには?

7-1.社労士試験の概要

7-1-1.受験までのスケジュール

7-1-2.社労士試験の合格率

7-1-3.合格者の職業割合

7-2.社労士試験合格後は登録が必要

8.まとめ

1.社労士とは

社労士は、労働・社会保険の問題の専門家として下記の業務を行います。

(1)書類等の作成代行(2)書類等の提出代行

(3)個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理

(4)労務管理や労働保険・社会保険に関する相談等

2.社労士の仕事内容

では、社労士が具体的にどのような仕事をしているか見ていきましょう。

社労士業務は独占業務とそれ以外の業務に大別されます。独占業務は社労士以外の者が対価を得て行うと、社労士法違反となり処罰対象となる業務です。

| 1号業務 ※独占業務 |

| ・労働保険、社会保険の書類作成、 提出代行 ・健康保険、雇用保険の給付手続き、 雇用関係助成金申請 |

| 2号業務 ※独占業務 |

| ・労働社会保険諸法令に従う帳簿書類 の作成・賃金台帳の作成請負 ・就業規則や各種労使協定の作成 |

| 3号業務 |

| ・労務管理や社会保険などに関する 相談、アドバイス、コンサルティング ・公的年金の相談、経営労務診断 |

| 紛争解決手続代理業務 ※特定社労士のみ |

| 労働にかかわる経営者と労働者間の トラブルを、裁判外の「あっせん」 「調停」「仲裁」という手続きにより 解決する |

参考:社会保険労務士法第27条 , 全国社会保険労務士会連合会

2-1.1号業務とは

【労働保険、社会保険の書類作成、提出代行】

例えば、会社に新しく従業員が入社すると以下の手続きが必要です。

・ハローワークへ、雇用保険の資格取得届の提出・年金事務所へ、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得届の提出

【健康保険、雇用保険の給付手続き】

企業に勤める従業員が妊娠した場合、一定の要件を満たすと産休や育休が取得できます。産休・育休を取得するためには、一般的に以下のような手続きが必要です。

・年金事務所へ、社会保険料免除のために必要な申請書類の提出(産前産後休業取得者申出書・育児休業等取得者申出書)、生まれた子供の扶養追加手続(健康保険被扶養者(異動)届)の提出・健康保険の保険者(協会けんぽなど)へ、出産手当金支給申請書の提出

・ハローワークへ、育児休業給付金支給申請書の提出

※その他、ケースに応じて追加申請等が必要な場合あり。

【雇用関係助成金申請】

雇用関係助成金とは、企業が従業員の雇用を維持し、働きやすい職場環境を整えるために国がサポートする助成金のことです。雇用の安定や人材育成、働き方改革、女性や高齢者、障がい者の雇用促進などを目指し、企業が一定の条件を満たす活動を行った場合、その費用の一部を国が補助します。

これは厚生労働省が実施する制度で、具体的な目的に応じてさまざまな種類の助成金があります。以下は代表的な雇用関係助成金の種類です。

・キャリアアップ助成金非正規雇用の従業員を正社員に転換したり、賃金を引き上げたりする企業に支給される助成金です。これにより、非正規雇用者の待遇改善が図られます。・人材開発支援助成金

従業員のスキルアップや職業訓練を行う企業に対し、研修費用の一部を補助する助成金です。これにより、企業は必要な人材育成がしやすくなり、従業員も成長の機会を得られます。・両立支援等助成金

育児休業や介護休業を取得しやすくするための制度を整える企業に支給される助成金です。働きながら子育てや介護をしやすくすることで、ワークライフバランスが整いやすくなります。

参考:厚生労働省|令和6年度 雇⽤・労働分野の助成⾦のご案内 (簡略版)

上記の例のような「1号業務」は社労士の独占業務とされており、社労士でない者が業として行うことはできません。

2-2.2号業務とは

【労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成・賃金台帳の作成請負】

これは主に「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」「年次有給休暇取得管理簿」という4つの帳簿を差し、企業が作成する義務があります。これは労働基準法という法律によって義務付けられています。

そしてこれらの帳簿には必ず記載しなければならない事項が定められており、必須記載事項に漏れがあったりそもそも作成していない等ということがあると、企業に罰則が適用されてしまう可能性があります。

【就業規則や各種労使協定の作成】

就業規則とは、会社で働く上での労働条件(賃金・労働時間など)や服務規律(ルール・マナー)を定めた決まりのことです。常時10名以上の従業員を雇用している事業場では、その作成と労働基準監督署への提出が義務付けられています。

一方で労使協定は、使用者と労働者の代表者との間で締結される約束事です。作成や届出が義務付けられているものではありませんが、時間外労働の可能性がある事業場などは36協定と呼ばれる労使協定の締結と届出が必須となるケースもあり、事実上ほとんどの企業が作成しています。これらの規定も労働基準法に定められており、違反すると罰則が科せられるため企業側は対応すべき手続きです。

参考:全国社会保険労務士会連合会

上記の例のような「2号業務」も社労士の独占業務とされており、社労士でない者が業として行うことはできません。

2-3.3号業務とは

3号業務は、労務管理や社会保険などに関する相談、アドバイス、コンサルティング業務を指します。具体的には、人事労務管理の専門家として、企業の業績向上を目的とした適切な労働時間の管理や、優秀な人材の育成や確保を目的とした人事評価制度構築などのコンサルティングを行うことなどです。

また経営労務監査として企業に参画することで、就業規則等の実際の運用状況まで監査を行い、企業のコンプライアンス違反や職場のトラブルを未然に防止することを業として行う場合もあります。なお、3号業務は社労士の独占業務ではなく誰でも行うことができますが、コンサルティングと専門的な知識は切り離せないため社労士が行う意義がある業務であるといえるでしょう。

2-4.紛争解決手続代理業務とは

個別労働関係紛争(解雇、賃金、労働条件などに関するトラブル)に関して、社労士が代理人として解決をサポートする業務です。具体的には、労働局などの「総合労働相談コーナー」や「紛争調整委員会」における「あっせん」手続きにおいて、依頼者(労働者または事業主)の代理人として交渉や手続きを代行します。

対象となる紛争解雇や雇止め、残業代の未払い、労働条件の変更など、個々の労働問題に関するトラブルが対象です。業務の範囲

労働者または事業主から依頼を受け、交渉やあっせんの手続きを代理することが主な内容です。この業務を通じて、労働問題を迅速かつ公正に解決できるよう支援します。

※紛争解決手続代理業務を行うには、所定の研修を受けたうえで「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。

参考:全国社会保険労務士会|紛争解決手続代理業務

3.社労士の働き方(業務形態)

社労士の登録種別は下記の4種類で、それぞれの種別によって業務の範囲などが異なります。

・開業・法人の社員

・勤務

・その他

登録種別ごとの具体的な働き方を詳しく見ていきましょう。

3-1.開業・法人の社員

「開業」は、自己の名で業として社労士の業務を行うための登録種別です。個人事務所として社労士事務所を構える場合はこの登録を行うことになります。また、「法人の社員」は社労士法人を設立する場合の登録種別です。法人に雇用されて勤務する従業員ではなく、出資者という立場になるため開業社労士に近い立場になります。業務範囲も開業の場合と同じです。

| 開業・法人の社員の1日のスケジュール(例) | |

| 9:00〜 | 顧問先からのメール確認 官公庁からの電話対応 |

| 11:00〜 | 顧問先Aの行政調査立ち会い |

| 13:00〜 | 顧問先A社長と昼食 |

| 14:00〜 | 労働局の助成金センターへ助成金 の申請 |

| 15:00〜 | スポット契約企業の各種手続の 電子申請 |

| 16:00〜 | 顧問先Bの労務相談(オンライン) 顧問先Cの就業規則変更届作成 |

| 18:00 | 業務終了 |

3-2.勤務

企業に勤務し、人事労務部門などその企業内でのみ社労士業務を行う登録種別です。

この登録種別の場合、自分が所属していない会社の社労士業務を業として行うことはできないため注意が必要です。

勤務登録の例としては、社労士事務所や社労士法人、あるいは一般企業の事業所等に勤務登録している社労士(勤務社労士)が挙げられますが、社労士事務所や社労士法人に勤務登録している社労士は、勤務している社労士事務所や社労士法人と別に独自にお客様と契約して社労士業を行うことはできません。また、それ以外の一般企業等に勤務登録している社労士は、勤務している事業所の従業員の手続き等、事業所内の社労士業務しか行うことができません。

| 勤務社労士の1日のスケジュール ※事業会社の企業内社労士(例) | |

| 9:00〜 | 出社・朝礼 チームミーティング |

| 10:00〜 | 自社従業員の各種手続 ・入退社に関わる手続申請 ・育休申請 |

| 12:00〜 | 昼休憩 |

| 13:00〜 | 給与計算 |

| 15:00〜 | 新入社員に対しオリエンテー ション研修 ・勤怠管理システムの使い方 ・フレックスタイム制の説明 ・確定拠出年金の加入手続 |

| 16:00〜 | 社内問い合わせ対応 |

| 17:00〜 | 自社役員向け業務報告書作成 |

| 18:00 | 業務終了 |

3-3.その他

その他登録の社労士は、社会保険労務士法に規定された社労士の業務を社労士として行うことはできず、そのため、無資格者でもできる労働相談等を行う際に「社労士」と名乗って相談業務を行うこともできません。

その他登録については、社労士として業務を行うことはできなくても、社労士会の会員として、他の登録区分の会員と同様に連合会や所属する都道府県社労士会等が行う研修等への参加ができ、連合会や都道府県社労士会等から各種情報を得られる、他の社労士との人的ネットワークを形成することができる等のメリットがあります。

参考:全国社会保険労務士会連合会|2024年度社労士実態調査 調査結果速報版(『月刊社労士』2024年10月号掲載記事)

参考:茨城県社会保険労務士会|社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)

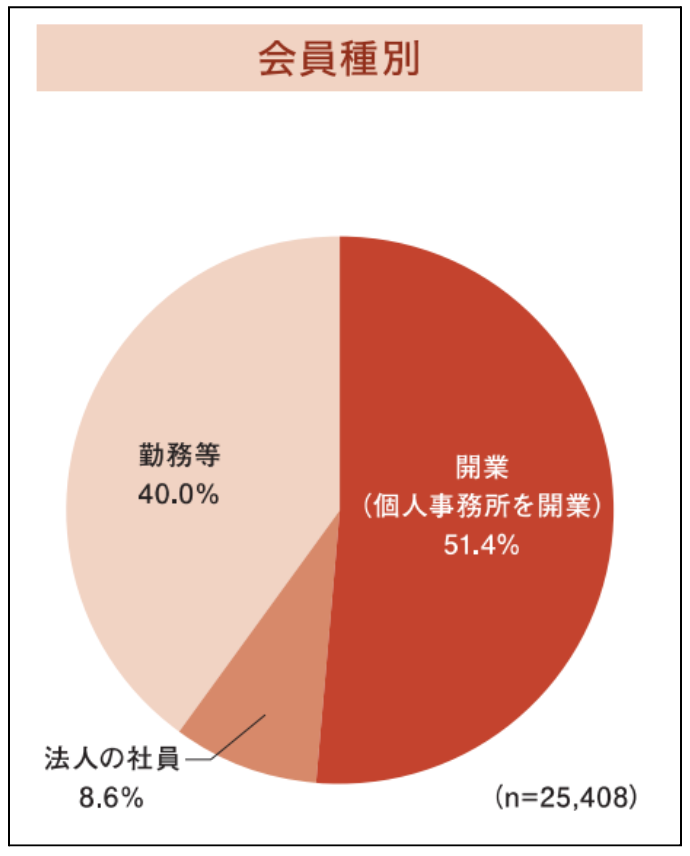

3-4.登録社労士の状況

連合会に登録している社労士の、会員種別の割合をご紹介します。

登録種別の割合については、開業・法人の社員登録者と勤務登録者の割合に大きな差がありません。このデータからは社労士が独立可能な資格でありながら会社員としての需要も高く、社会から求められる存在であることがうかがえます。資格取得後の働き方が選べるというのも、チャレンジしがいのある人気資格の理由となっているといえそうです。

出典:全国社会保険労務士会連合会|2024年度社労士実態調査 調査結果速報版(『月刊社労士』2024年10月号掲載記事)

4.社労士の年収

厚生労働省の職業情報提供サイトによると、社労士の平均年収は947.6万円とされています。年齢別にみるとばらつきはあり、もっとも高い年収層は45〜49歳で1580.02万円、次いで55〜59歳で1125.64万円です。また70歳以上の年齢層でも429.48万円となっており、高年齢でも現役並みの収入が期待できます。人生100年時代といわれる現代に持っておくと心強い資格であるといえそうです。

参考:厚生労働省 職業情報提供サイト(日本版O-NET)

5.社労士の将来性

社労士は、雇用関係助成金の申請支援や人事評価制度コンサルティングの面から昨今話題になっている働き方改革への対応や人材不足の問題を解決しうる存在です。働く人を大切にする企業への制度的還元や、働く人のモチベーションに直接的にアプローチすることができるのは、社労士ならではの役割といえるでしょう。

また、企業のDX化(デジタル化の促進、情報セキュリティ強化など)についても相談できる専門家です。社労士が官公庁に対して行う各種申請や手続きも時代の流れとともに電子化が進められており、総務省が運営する「e-Gov」がその一例です。このようなDX化に対応するための社労士向けの研修は随時全国社会保険労務士会連合会や各都道府県社会保険労務士会で行われており、顧問先にも積極的に導入を促すよう促進されています。煩雑で手間がかかると思われやすいDX導入を支援してくれる社労士は、中核業務に集中したい企業の経営者にとってなくてはならない存在です。

定形的な手続業務などは生成AIによって効率化され、申請にかかる手間は大幅に削減されつつあります。一方で頻繁に行われる法改正への対応をしながら、上記のようなコンサルティングを行うことは現状のAIには難しいことでしょう。司法や行政から発信される情報は膨大ですが、それぞれの経営者にとって必要な情報の取捨選択を行ったうえでの情報提供やコンサルティングを行っていくことに対するニーズは、今後も高まっていくはずです。

6.社労士に向いている人

社労士の仕事は、開業の場合も勤務の場合も給与計算や労働・社会保険関係手続きなど、ミスが許されないものです。細かい作業に集中して取り組める人は、社労士に向いているといえるでしょう。また社労士は手続きばかりの仕事ではありません。3号業務領域でも活躍するためには、コンサルティングに必要な傾聴力や説明力、コミュニケーション力も必要です。営業や販売などの対面スキルを持つ人も、社労士に向いています。

7.社労士になるには?

社労士になるためには、国家試験である社労士試験に合格し、社労士名簿に登録する必要があります。社労士になるまでの主な流れは以下のとおりです。

① 社労士試験の受験資格を満たす② 社労士試験に合格する

③ 社労士登録の条件を満たす

④ 社労士会に登録・入会する

※社労士の受験資格については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→社労士試験の受験資格とは?高卒・実務経験なしでも受験可能?などわかりやすく解説

7-1.社労士試験の概要

それでは、社労士試験とはどのような試験なのでしょうか。

<社労士試験の特徴3ポイント>

① 試験は年1回・毎年8月実施② 過去5年の平均合格率は6.9%

③ 基礎知識や実務経験がなく、働きながらでも、正しく地道な努力で合格可能な試験

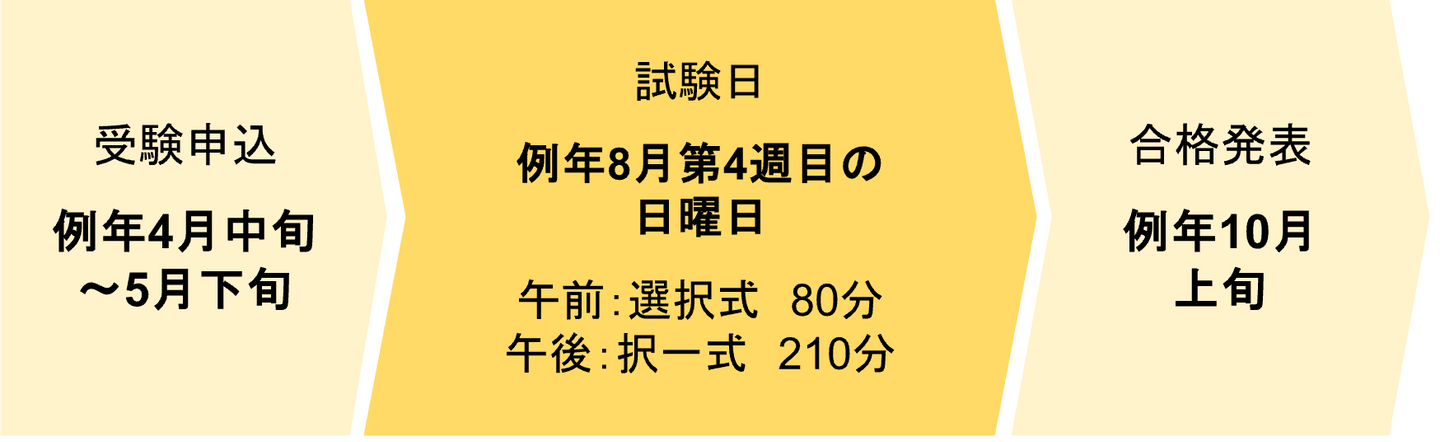

7-1-1.受験までのスケジュール

年に1回の試験なので、しっかりと戦略を立てて効率的な勉強をして臨む必要があります。

7-1-2.社労士試験の合格率

直近5年間の合格率の推移は以下のとおりです。

| 実施年度 | 合格率 |

| 2024年(令和6年) | 6.9% |

| 2023年(令和5年) | 6.4% |

| 2022年(令和4年) | 5.3% |

| 2021年(令和3年) | 7.9% |

| 2020年(令和2年) | 6.4% |

※社労士試験の合格率や難易度については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

→社労士の難易度は?合格率の推移や他資格と比較して分かりやすく解説!

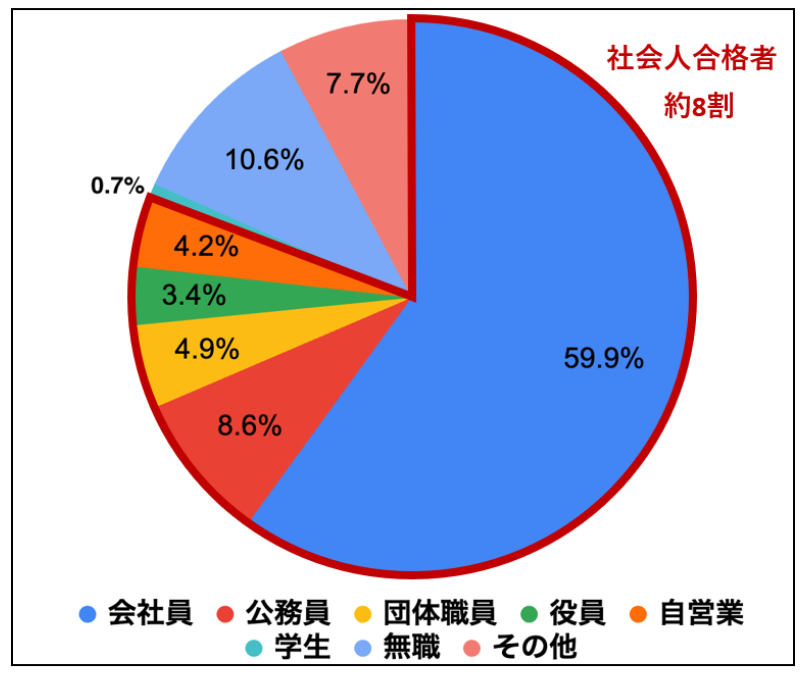

7-1-3.合格者の職業割合

社労士試験は多くの合格者が社会人です。令和6年度試験においても、合格者のうち約8割の方が働きながら合格を掴んでいるという結果となっています。

毎年の合格率が10%を切る試験ですが、働きながらでも効率的に勉強すれば合格できる試験であるといえます。

参考:厚生労働省|第56回社会保険労務士試験の合格者発表|[参考4]合格者数等の推移(過去10年)・第56回社会保険労務士試験合格者の年齢別・職業別・男女別構成

7-2.社労士試験合格後は登録が必要

社労士として活動するには、社会保険労務士試験に合格した後に、実務経験2年以上または事務指定講習の修了を経て、全国社会保険労務士会連合会(通称:連合会)が備える社会保険労務士名簿に登録が必要です。

登録の申請は、開業する事務所や勤務先事務所の所在地、または居住地の住所がある都道府県の社会保険労務士会に入会して行います。詳細は全国社会保険労務士会連合会のホームページで紹介されていますので、気になる方はご覧ください。

参考:全国社会保険労務士会連合会|社労士を目指す|社労士の登録申請について

8.まとめ

最後に、今回の記事の要点をまとめます。

◉社労士は労働・社会保険の問題の専門家

◉社労士の平均年収は947.6万円

◉合格後は独立開業も、会社員としてキャリアアップすることも可能

◉社労士になるためには社労士試験という国家試験に合格することが必要

社労士の仕事内容は、一般の方にはなじみが薄くイメージしづらいかもしれません。しかし労働問題や社会保険手続きなど、企業として重要な課題を解決する専門家であり社会のなかでも重要な役割をになっています。

そして社労士試験は、着実に正しい努力を積み重ねることで必ず合格できる資格試験です。

司法試験合格者数No.1の法律専門受験指導校・伊藤塾では、皆様からのリクエストの声にお応えし、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講しました。

社労士の仕事に興味を持った方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 社労士試験科

伊藤塾 社労士試験科が運営する当コラムでは、社会保険労務士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。