特定社会保険労務士とは?社労士との違いや資格取得の方法を徹底解説

平成17年の社会保険労務士法改正により、社労士が行うことができる業務に紛争解決手続代理業務(あっせん代理業務)が追加されました。特定社会保険労務士(以下、特定社労士)とは、労働者・使用者間の紛争解決において代理業務を行える専門資格です。本記事では、特定社労士の役割、一般の社労士との違い、資格取得の方法について詳しく解説します。特定社労士について詳しく知りたい人、これから特定社労士の資格取得に挑戦しようと考えている人必見の内容なので、ぜひ最後までご覧ください。

【目次】

1.特定社労士とは

1-1.特定社労士の役割

1-2.一般の社労士との違い

2.労働紛争の具体例

3.特定社労士資格取得のメリット

3-1.業務範囲の拡大による顧客満足度の向上

3-2.労働問題への対応力の向上

3-3.社労士としてのブランディング

4.特定社労士になるためには

4-1.社労士登録

4-2.特別研修

4-3.紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)

5.特定社労士試験の受験者数と合格率の推移

6.まとめ

1.特定社労士とは

特定社労士とは、社労士資格を有する者がさらに高度な専門知識を身に付け、特定の業務を行うために認定された資格です。労働問題やトラブル解決における専門家として、企業と労働者の間に立ち、裁判外での円滑な解決を目指す役割を担っています。

1-1.特定社労士の役割

特定社労士が特に注目されるのは、労働紛争の解決における代理人としての役割です。以下に、具体的な業務内容を詳しく解説します。

【労働紛争の代理業務】労働者と企業の間で紛争が発生した場面で、依頼者の意見や要望を代弁し、相手方との交渉を進めます。また、法的知識をもとに最適な解決策を提案します。例えば、不当な解雇や未払い残業代などの問題が発生した場合、労働者または企業の代理人として、都道府県労働局のあっせん*手続きに参加することが可能です。この手続きは裁判よりも簡易で迅速、かつ低費用で解決できる手段であり、特定社労士はその紛争解決の代理人となることができます。なお、特定社労士が行うことができる紛争解決代理業務として法律に定められている内容は以下のとおりです。◉雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第14条第1項の調停の手続きにおける紛争当事者の代理◉都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせん*の手続きにおける紛争当事者の代理

◉個別労働関係紛争(紛争目的価額120万円以下のものに限る)に関する民間紛争解決手続で、厚生労働大臣が指定するもの(民間の紛争解決事業者)が行うものにおける紛争事業者の代理

◉個別労働関係紛争の解決促進に関する法律(ADR法)第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせん*手続きの代理*「あっせん」とは、労働者と事業主(会社など)との間で起きた労働に関するトラブルを、第三者(あっせん人)が間に入って、当事者同士の話し合いを円滑に進め、紛争解決を目指す制度。裁判のように決着を強制するものではなく、あくまでも「話し合い」による解決を促すもの

【トラブル発生の予防】

特定社労士は、紛争に発展しそうな事案について労働者と企業が円満に和解できるよう、助言や交渉を行います。これにより、あっせんや調停に移行する時間や費用を節約しつつ、双方の関係を保つことができます。

この業務は一般の社労士でも行うことができますが、特定社労士としての知見を活かすことで、より適切かつ効果的な対応をとれることが期待できます。

【労働環境の改善支援】特定社労士は、企業が適正な労務管理を行えるようにサポートし、労働環境の改善を目指します。結果として、紛争の発生自体を防ぐ役割も果たします。この業務は一般の社労士でも行うことができますが、特定社労士としての知見を活かすことで、より適切かつ効果的な対応をとれることが期待できます。

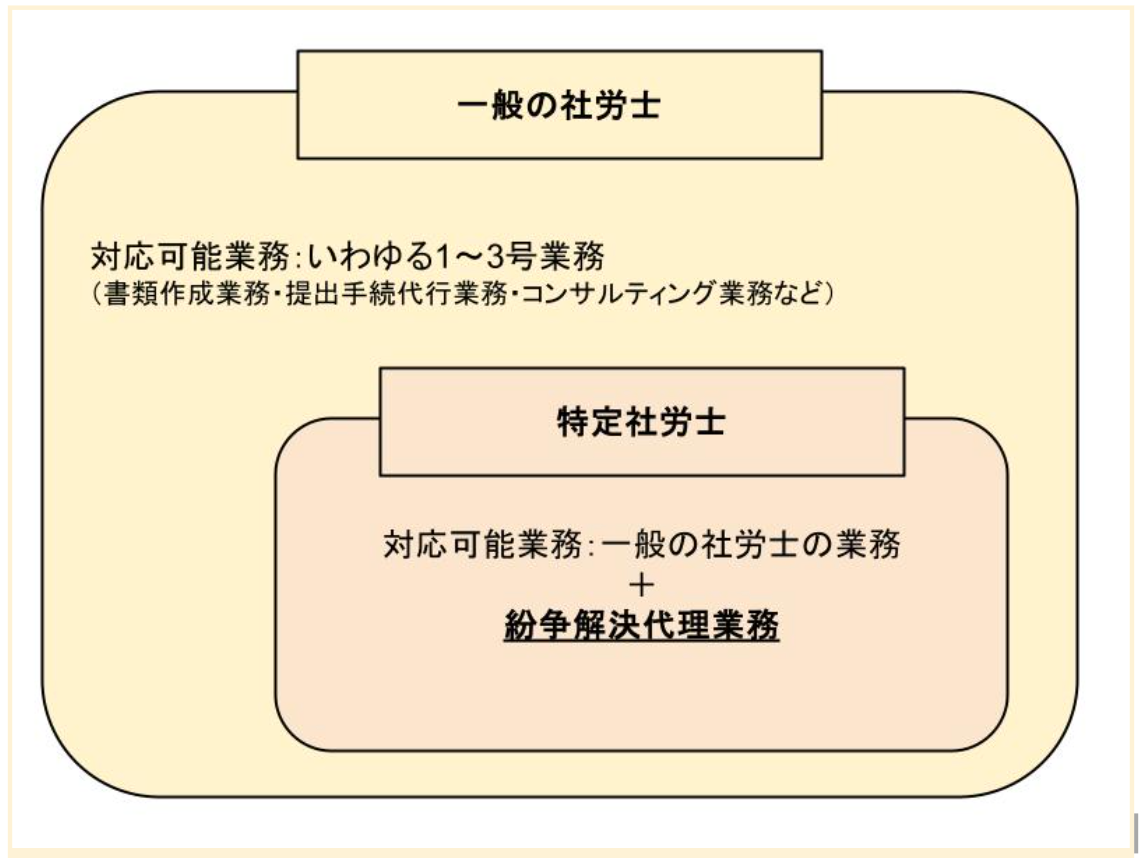

1-2.一般の社労士との違い

特定社労士とは、特別研修を経て紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつその旨が社労士会連合会の登録に付記された社労士のことをいいます。労働紛争の代理業務に関しては、社労士のなかでも特定社労士しか行うことができません(弁護士を除く)。

2024年時点では、特定社労士は社労士全体の約30%の割合であると公表されています。

参考:全国社会保険労務士会連合会|「2024年度 社労士実態調査」調査結果(詳細版)

2.労働紛争の具体例

特定社労士は労働紛争の解決代理業を行いますが、「労働紛争」といっても具体的にイメージできる人は多くはないでしょう。特定社労士が対応する労働紛争の具体例は以下のとおりです。

◉解雇トラブル・不当解雇や整理解雇(リストラ)が適法に行われていない場合

・解雇理由の正当性が争われるケース◉賃金に関する紛争

・未払い残業代や賃金カットの不当性

・賃金や賞与が契約通り支払われない場合◉ハラスメント問題

・職場でのパワハラ、セクハラ、いじめなどによる労働環境の悪化

・ハラスメント被害に対する企業の対応の不備◉労働条件の変更

・就業規則や契約条件の一方的な変更によるトラブル

・労働時間の改定や配置転換に関する不満◉退職や解雇に関する合意形成

・退職勧奨や希望退職の条件についての交渉

・退職後の競業避止義務や守秘義務の範囲

3.特定社労士資格取得のメリット

3-1.業務範囲の拡大による顧客満足度の向上

あっせんや調停は、裁判よりも簡易・迅速・低費用で取り組むことができる紛争解決手段です。また、労働者と事業主の関係性を良好に保ちながら問題解決できる可能性がある点も重要です。

この手段を社労士としてサポートできると、顧客の満足度や信頼度が向上することにつながります。社労士としての活動を行っていく上で強みになり、メリットは大きいといえます。

3-2.労働問題への対応力の向上

特定社労士資格取得の過程で必ず受講する特別研修では、社労士としての労務相談などの通常業務を行う上でも適切かつ迅速に対応できる能力が身につきます。

労働トラブルの未然防止策を提案することで企業のリスクマネジメントに貢献したり、問題が発生した際にも迅速に対応できるため、顧客からの信頼をさらに深められます。

3-3.社労士としてのブランディング

特定社労士は、社労士の中でも高度な専門知識を持つ資格者として位置づけられています。名刺や事務所のホームページに特定社労士の肩書きを記載することで、顧客に専門性や希少性をアピールすることができます。

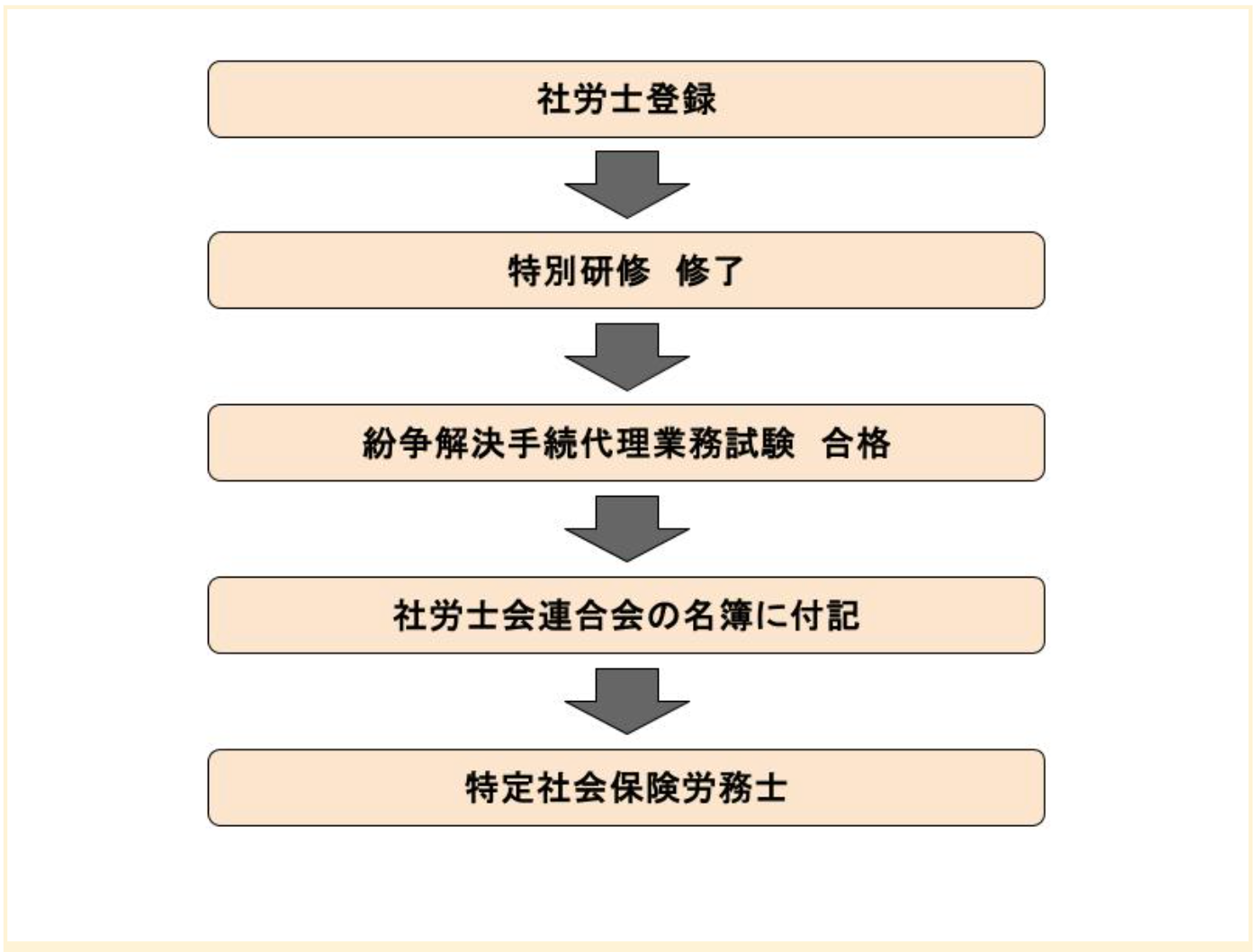

4.特定社労士になるためには

特定社労士になるためには、特別研修を経て紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつその旨を社労士会連合会の登録に付記する必要があります。おおまかな流れは以下のとおりです。

4-1.社労士登録

特定社労士になるためには、まずは社労士として登録をする必要があります。社労士登録をするためには、年に1度実施される社労士試験に合格する必要があります。

※社労士試験については、こちらのコラムで詳しく解説しています。

→社労士試験とは?試験日程や科目・合格点など試験内容について分かりやすく解説

※社労士試験の受験資格については、こちらのコラムで詳しく解説しています。

→社労士試験の受験資格とは?高卒・実務経験なしでも受験可能?などわかりやすく解説

※社労士試験の難易度については、こちらのコラムで詳しく解説しています。

→社労士の難易度は?合格率の推移や他資格と比較して分かりやすく解説!

4-2.特別研修

特定社労士になるための紛争解決手続代理業務試験を受験するためには、全63.5時間の特別研修を受講する必要があります。 特別研修は以下のような内容・日程で行われます。

| 中央発信講義(e-Learning形式) | ||

| 個別労働関係紛争に関する法令・ 実務に関する研修として、個別労 働関係法の制度と理論を理解し、 また個別労働関係紛争解決手続代 理人としての倫理を確立するため に行われる研修。 科目は、憲法、民法などの基本法 や個別労働関係紛争解決制度など 全8科目。 | 30.5時間 | 受講期間 9月上旬 〜下旬 |

| グループ研修(集合研修) | ||

| 個別労働関係紛争における書面 (申請書や答弁書)の作成に関す る研修として、受講者が10人程度 のグループを作り、ケースに応じ て書面の作成を行う。 | 18時間 | 開催期間 10月頃 (3日間) |

| ゼミナール(集合研修) | ||

| ケース・スタディを中心に申請書 ・答弁書の検討、争点整理、和解 交渉の技術、代理人の権限と倫理 等についてロールプレイを取り入 れながら行う。 講師は弁護士。 | 15時間 | 開催期間 11月頃 (3日間) |

特別研修を修了するためには、研修の全日程に参加してすべてのカリキュラムを受講する必要があります。そのため、原則として遅刻・早退・欠席はできません。

受講料は85,000円(教材代込み)。

研修開催地は北海道・宮城県・東京都・愛知県・大阪府・広島県・福岡県の7都道府県です。

参考:全国社会保険労務士会連合会|第20回(令和6年度)特別研修受講案内(※非公開)

4-3.紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)

特定社労士試験は、社労士試験同様年に1度実施されます。概要は以下のとおりです。

| 試験概要 | |

| 試験日 | 例年11月下旬 |

| 試験時間 | 14:30〜16:30(120分) |

| 試験形式 | 記述式 |

| 試験地 | 7都道府県 北海道・宮城県・東京都・ 愛知県・大阪府・広島県・ 福岡県 |

| 受験手数料 | 15,000円 |

| 受験資格 | 特別講習修了者 |

| 合格発表 | 例年3月頃 |

参考:全国社会保険労務士会連合会|第20回(令和6年度)紛争解決代理業務試験受験案内(※非公開)

5.特定社労士試験の受験者数と合格率の推移

直近10年の特定社労士試験実績は以下のとおりです。

| 試験実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和5年度 | 892人 | 502人 | 56.3% |

| 令和4年度 | 901人 | 478人 | 53.1% |

| 令和3年度 | 950人 | 473人 | 49.8% |

| 令和2年度 | 850人 | 526人 | 61.9% |

| 令和元年度 | 905人 | 490人 | 54.1% |

| 平成30年度 | 911人 | 567人 | 62.2% |

| 平成29年度 | 890人 | 510人 | 57.3% |

| 平成28年度 | 1,019人 | 647人 | 63.5% |

| 平成27年度 | 1,175人 | 656人 | 55.8% |

| 平成26年度 | 1,139人 | 710人 | 62.3% |

合格率の平均値は57.63%の、難易度の高い試験です。

参考:厚生労働省|紛争解決手続代理業務試験の結果について

6.まとめ

最後に、今回の記事の要点をまとめます。

◉特定社労士とは、労使間の紛争を裁判外で当事者の代理人として解決できる資格を持った社労士のことをいう

◉特定社労士は社労士の中でも高度な専門知識を持つ資格者として、専門性や希少性をアピールできる資格である

◉特定社労士になるためには、社労士試験を突破した後さらに特別研修の受講と紛争解決代理業務試験の突破が必要

◉紛争解決代理業務試験の合格率は50〜60%

特定社労士資格を取得することは簡単ではなく、社労士のなかでもその資格を持っている人の割合は半数に及びません。だからこそ、自らの市場価値をより高め、求められる社労士になれる可能性を持っています。

すでに社労士資格を持っている人は、もう一歩ステップアップして、特定社労士試験にもぜひ挑戦してみてください。

まだ社労士試験の資格を持っていない人は、まずは社労士試験の合格を目指しましょう。

司法試験合格者数No.1の法律専門受験指導校・伊藤塾では、皆様からのリクエストの声にお応えし、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講しました。

労使紛争に困る人たちを助けることができる特定社労士や、労務管理のエキスパートである社労士に興味を持った方はぜひ、夢の実現に向けて一歩を踏み出してみてください。

伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートさせていただきます。

著者:伊藤塾 社労士試験科

伊藤塾 社労士試験科が運営する当コラムでは、社会保険労務士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。