司法書士試験の民法|過去問だけで良い?正しい勉強法を解説します

民法は、司法書士試験で最も重要な科目の1つです。

配点も高く、民法を得意にできるかで司法書士試験の合否は大きく変わってきます。

しかし一方で、多くの人が民法に苦手意識を持っています。

「どのように勉強を進めればよいか分からない」

「努力して暗記しても、全く点数が伸びない」

こんなご相談をいただく機会は珍しくありません。

そこで本記事では、司法書士試験の民法について、対策のポイントを具体的に解説します。

◉この記事を読んで分かること・民法の概要

(目標点数、問題の傾向や難易度など)

・分野の対策ポイント

(総則、物権、担保物権、債権、家族法)

・民法の正しい勉強法 など

民法の学習に悩んでいる方は、ぜひご一読ください。

【目次】

1.司法書士試験における民法とは?

1-1.配点と目標点数

1-2.出題形式

1-3.問題の傾向・難易度

2.【分野別】司法書士試験の民法の特徴

2-1.総則のポイント

2-2.物権のポイント

2-3.担保物権のポイント

2-4.債権法のポイント

2-5.親族・相続のポイント

3.司法書士試験の民法対策は過去問だけで良い?

4.司法書士試験の民法の勉強法

4-1.①毎日触れて、基本的な知識を固める

4-2.②民法の思考プロセスを身につけて、応用力を高める

4-3.③マイナー知識もおさえて、知識の網羅性を担保する

5.まとめ

1.司法書士試験における民法とは?

司法書士試験において、民法は間違いなく「最重要科目」の1つです。

出題数(配点)は午前の部で最も多く、「35問中20問(約6割)」を占めています。

さらに、法律的な考え方の基本となる科目なので、商法、不動産登記法、商業登記法などの理解にも影響します。

民法を攻略することは、司法書士試験の合格に欠かせません。

1-1.配点と目標点数

民法は筆記試験の「午前の部」で出題され、全35問中20問(60点)を占めています。

目標点数としては、54点以上(18問)を目安にすると良いでしょう。

54点(18問)を確保できれば、午前の部の足切り(合格基準点)をクリアできる可能性は非常に高くなります。逆に、民法が45点(15問)を下回れば、かなり苦しい戦いとなることは避けられません。

良くも悪くも、午前の部の足切り(合格基準点)をクリアできるかは、民法の得点にかかっているのです。

(参考)午前の部の出題数

| 科目 | 出題数 | 配点 |

| 民法 | 20問 | 60点 |

| 会社法 | 9問 | 27点 |

| 憲法 | 3問 | 9点 |

| 刑法 | 3問 | 9点 |

| 合計 | 35問 | 135点 |

1-2.出題形式

司法書士試験の民法は、全て択一式で出題されます。

司法試験や予備試験、行政書士試験のように記述式の問題は出題されません。

また、択一式ならではの「組み合わせ問題」が多いことも大きな特徴です。

「正しいものの組み合わせはどれか?」といった問題が大半なので、全ての選択肢の正誤が分からなくても、解答にたどり着ける場合が多いです。

1-3.問題の傾向・難易度

出題される問題は、条文や判例の知識が問われる内容が中心です。

短文問題が多く、1問1問の難易度もそこまで高くはありません。

ただし、学習範囲は広く、根抵当権や親族・相続法といった分野からも出題されます。

これらの分野は、他の法律試験でもあまり出題されないため、司法書士試験に特化した対策が必要となるでしょう。

また、極めて細かい手続きに関する条文知識が問われることも、大きな特徴の1つです。

つまり、司法書士試験の民法は、「高度な法的思考力」というよりは、むしろ「地道な努力」が必要とされる試験だと言えるでしょう。

条文の趣旨を正確に理解し、確実な知識を身につけることが合格のカギを握っています。

2.【分野別】司法書士試験の民法の特徴

司法書士試験の民法では、民法総則から3問、物権から4〜5問、担保物権から5問、債権法から4問、親族・相続から4問程度が出題されます。

| 分野 | 出題数 | 配点 |

| 総則 | 3問 | 9点 |

| 物権 | 4問 | 12点 |

| 担保物権 | 4問 | 12点 |

| 債権 | 5問 | 15点 |

| 家族法 | 4問 | 12点 |

| 合計 | 20問 | 60点 |

中でも「物権」や「担保物権」は、不動産登記法とも関連する「最重要分野」の1つです。

各分野の特徴について、詳しく見ていきましょう。

2-1.総則のポイント

民法総則は、民法全体に共通する基本的なルールを学ぶ分野です。

権利能力、制限行為能力者、法律行為、代理、時効など幅広いテーマから、毎年3問が出題されています。

司法書士試験において、「総則」は比較的得点しやすい分野だと言われています。

ただし「時効」だけは例外で、出題されると正答率が低くなりやすい傾向が強いです。

差がつきやすい分野とも言えるので、しっかりと対策しておきましょう。

民法総則の考え方が身に付いているかは、民法全体の得点力にも影響します。

例えば、「契約自由の原則」や「過失責任の原則」、「権利外観法理」といった基本的な考え方は、確実に理解しておきましょう。

基本原則そのものが問われることは少ないですが、この考え方が身につくほど、初見の問題に推測で正答できるケースが増えてきます。

2-2.物権のポイント

物権からは、所有権、占有権などを中心に、毎年4〜5問が出題されています。

特に占有権や不動産物権変動に関する問題は、ほぼ毎年のように出題される超頻出テーマです。絶対に落としてはならない重要論点だと言えるでしょう。

また、近年は物権法の改正が相次いで行われているため、改正点にも注意が必要です。

ここ数年だけでも「共有」「相隣関係」「所有者不明土地管理制度の創設」など様々な改正が行われました。

因みに、2020年に債権法が改正された際は改正論点をメインとした出題も見受けられました。物権でも、改正点が問われる可能性は十分にあるでしょう。

過去問では対応できないため、受験指導校の模試や答練などを活用して対策しておきましょう。

2-3.担保物権のポイント

担保物権からは、毎年5題が出題されています。

特に不動産に関する担保物権は、司法書士の実務にもつながるため、他の法律試験以上に深い知識が必要です。

中でも「根抵当権」については、かなり細かい知識まで求められます。

根抵当権がここまで深く問われる試験は他にはありません。行政書士試験や公務員試験はもちろん、司法試験でさえ、根抵当権をしっかりと勉強している人は少ないはずです。

したがって、これまでの学習経験に関わらず、しっかりとした学習が不可欠だと言えるでしょう。

また、最近は「譲渡担保」に関する問題も増加傾向です。

令和5年こそ出題されませんでしたが、ここ数年、ほぼ毎年のように出題されていた重要テーマの1つです。譲渡担保には明文の規定がないため、判例を中心とした学習が欠かせません。

「担保物権」は、司法書士の不動産登記実務とも密接に関連する最重要テーマの1つです。

具体的な場面をイメージしながら、実践的な知識を身につけていきましょう。

2-4.債権法のポイント

債権法からは、「総論から2問・各論から2問」の合計4問が出題されます。

学習範囲が広く、マイナーな論点も多いため、差がつきやすい分野だと言えるでしょう。

正答率が低い問題もありますが、「4問中3問」の正解は目指したいところです。

また、債権法については、2020年に大幅な改正が行われていることにも注意が必要です。

「契約不適合責任」のように新たな制度が創設されたり、「危険負担」のように大きく変更されたりした箇所が多数あります。

2020年より前の過去問は、改正によって正解が変わっている場合があるので、しっかりと確認しておきましょう。

施行から数年が経過したとは言え、改正点はまだまだ出題される可能性が高い分野です。過去問の蓄積が少ないため、答練の問題を積極的に活用していきましょう。

2-5.親族・相続のポイント

親族・相続(家族法)では、親族から2問、相続から2問の合計4問が出題されます。

例年「4問中3問」は正答率の高い問題となっているので、基本的な事項を確実に押さえておくことが大切です。

また、令和6年に相続登記が義務化されたため、相続登記との関連でも重要度が増しています。

相続人の範囲や遺留分の計算、遺産分割など、より深い理解が求められるようになりました。

司法書士になった後の実務でも必要な知識なので、しっかりと学習しておきましょう。

3.司法書士試験の民法対策は過去問だけで良い?

司法書士試験の民法対策として、過去問演習は非常に効果的です。

過去問を解かずに、インプットばかり行っていても合格することはできません。

しかし、過去問だけで十分とも言えません。

なぜなら、過去問の知識だけで全ての問題に対応することは不可能だからです。

実際に確認してみましょう。

| 過去問知識で 解ける問題 | 割合 | |

| 令和4年度試験 | 13問/20問 | 65% |

| 令和3年度試験 | 9問/20問 | 45% |

| 令和2年度試験 | 15問/20問 | 75% |

これは、民法における過去問知識の出題実績を表したデータです。

過去問の知識だけで解ける問題は、最大でも「15問」程度しかありません。

中には、令和3年度試験のように、過去問で問われたことのない知識が半分以上を占めている年もあります。

つまり、過去問の知識だけでは、民法の目標点数には全く届きません。

また、過去問で問われたことのある内容も、角度を変えて出題されるケースが増えています。同じ条文でも、過去問とは別のポイントが問われたり、条文ではなく事例が問われたり、引っ掛けのポイントが変えられたりしているのです。

こういった問題に対応するには、過去問の知識だけを押さえるのではなく、制度の趣旨を理解することが求められます。

常に「なぜそうなるのか」を考えながら問題を解く習慣を身につけましょう。

「制度の趣旨」そのものが過去問で問われることはほとんどありません。しかし、制度の趣旨が分かっていれば、知識が無くても正誤の判断ができる場合は多いです。

4.司法書士試験の民法の勉強法

では、司法書士試験の民法で高得点を取るには、どのように勉強すれば良いのでしょうか?

具体的な流れを見ていきましょう。

① 毎日触れて、基本的な知識を固める② 正しい思考プロセスを身につけて、応用力を高める

③ マイナー分野の知識も網羅する

4-1.①毎日触れて、基本的な知識を固める

まずは、民法の基本知識を固めることが必要です。

基本知識が固まっていなければ、いくら自分で考える力を養っても正解にたどり着くことはできないからです。

例えば、次のような知識は確実に覚えておきましょう。

・各制度の趣旨・重要な条文の要件、効果

・第三者の定義(虚偽表示、不動産物権変動論など)

・過去問でAランクに分類される知識

基本知識だけでも、およそ「36点(12問)程度」の得点は可能だと言われています。

もしも、過去問の得点が36点を下回っている場合は、基本的な知識が不十分だと考えた方が良いでしょう。

基本知識を固めるには、民法の学習を習慣づけて、とにかく毎日触れることが大切です。

具体的には、1日の勉強時間の「3分の1」から「4分の1」程度は、民法にあてましょう。

苦手意識がある人ほど、対策を後回しにしがちですが、民法から逃げて合格することはできません。

普段から民法に触れて親しんでいくことで、少しづつ得意になっていくはずです。

4-2.②民法の思考プロセスを身につけて、応用力を高める

次に、固めた知識の応用力を身につけましょう。

民法は、1つのテーマが多角的に問われやすい科目です。

同じ論点でも、角度を変えて出題されるため、単に知識を暗記するだけでは対応できません。

例えば、「細かな知識問題は正答できるのに、事例問題が出題されると対応できない」という人は多いのではないでしょうか?

こういった状態が、まさに応用力が欠けているケースの典型例です。

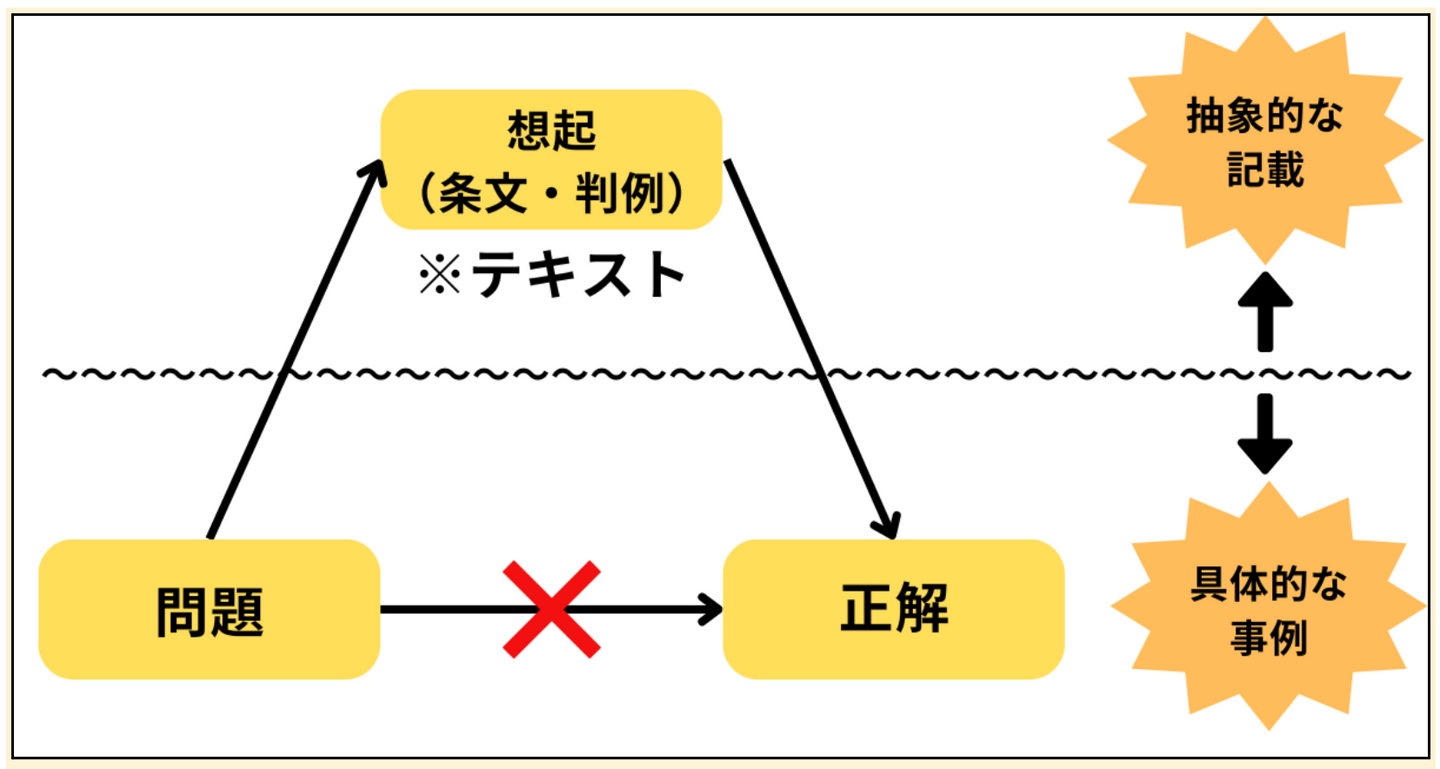

応用力を身につけるためには、次のような「思考プロセス」を習得することが必要です。

問題演習をする際は、問題から正解を「直接」導くのではなく、一旦「具体的な事例」から「抽象的な記載」に置き換えて考える習慣をつけましょう

「問題」で問われている「具体的な事例」を、テキストに書かれている「抽象的な記載」へと結びつけて、「正解」を導くトレーニングを行うのです。

これを繰り返していくうちに、あてはめをする力が養われて、知識の応用力がついてきます。

4-3.③マイナー知識もおさえて、知識の網羅性を担保する

最後に、知識の網羅性を担保することも必要です。

民法で高得点を取るには、過去問で何度も問われている頻出知識だけでなく、未出の周辺知識や、マイナー分野の知識も押さえておかなければなりません。

・テキストで、普段目を通していないところに目を向けてみる・過去問で問われた箇所だけではなく、その周辺知識まで確認してみる など

これを「面倒くさい」と感じる人もいるかもしれません。

しかし、こういった最後の一手間を惜しまないことが、合否に大きな影響を与えるのです。

司法書士試験の民法では、他の法律試験以上に細かな知識問題が出題されます。

マイナー知識も押さえて、知識の網羅性を高めていくことが、民法の得点力アップにつながるのです。

※司法書士試験の勉強法については、次の記事も合わせてよく読まれています。

→ 司法書士は独学で合格できる?1年で合格するための勉強法も解説

→ 司法書士試験合格に必要な勉強時間とは?社会人・独学で合格できるか?も解説

→ 司法書士試験は難しすぎる?一発合格者が語る合格の秘訣と勉強法

5.まとめ

最後に、今回の記事のポイントをまとめます。

◉ 司法書士試験で、民法は60点(20問)が出題される

◉ 午前の部の「6割」を占めており、最重要科目の1つ

◉ 目標は「54点(18問)」を目安にする

◉ 1問1問の難易度は高くないが、細かな知識問題が数多く出題される

◉ 民法で高得点を取るには、次の3つのポイントを押さえること

・正しい思考プロセスを身につける(応用力)

・マイナー分野の知識も押さえる

以上です。

「民法」は、司法書士試験で最も重要な科目の1つです。

苦手意識を持つ人も多いかもしれませんが、正しい学習方法を実践すれば、必ず得点力はアップします。

一度得意科目にできれば、あなたが司法書士試験に合格するための「心強い武器」となるでしょう。

司法書士試験に合格したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾をご活用ください。伊藤塾の司法書士試験対策講座は、合格者の半数近くが利用しているという確かな実績を持っています。

ぜひ新たな一歩を踏み出してみてください。

伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートします。

著者:伊藤塾 司法書士試験科

伊藤塾司法書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの司法書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、司法書士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。