【保存版】資格試験の効果的な勉強法7選!最短で合格するコツも解説

「資格試験の勉強法が分からず、得点が伸びないままに時間だけが過ぎていく…」

こんな悩みを抱えていませんか?

「努力しているのに結果が出ない」と感じるのは、実は勉強法に問題があるケースがほとんどです。

短期間で合格する人と何度も不合格になる人の差は、「勉強時間の長さ」ではなく「正しい勉強法を知っているか」にあるのです。

この記事では、さまざまな資格試験に共通する効果的な勉強法と、避けるべき学習パターンを解説します。

法律系資格だけではなく、あらゆる試験に応用できる内容なので、資格試験を目指す方はぜひご一読ください。

【目次】

1.資格試験のオススメ勉強法7選

1-1.勉強を毎日の習慣にする

1-2.原則を「理解」して例外を「暗記」する

1-3.具体例に置きかえて考える

1-4.セルフレクチャーで理解を深める

1-5.「視覚タイプ・聴覚タイプ」で勉強法を変える

1-6.動画や音声の倍速再生を活用する

1-7.スキマ時間を有効活用する

2.資格試験に合格できない人によくある3つの勉強法

2-1.「質より量」で大量の問題をこなす

2-2.ひたすら暗記する

2-3.時間をベースに勉強する

3.資格試験の勉強でノートを効果的に使う方法

3-1.テキストをノートにまとめる必要はない

3-2.効果的なサブノートの作り方

4.最短最速で資格試験に合格する4つのポイント

4-1.資格試験の内容を徹底的に分析する

4-2.ゴールから逆算してスケジューリングする

4-3.教材を絞り込み、手を広げすぎない

4-4.信頼できるメンターを見つける

5.【動画】「がんばらない勉強法」があなたを変える!

6.まとめ

1.資格試験のオススメ勉強法7選

資格試験の勉強で結果を出すには、「正しい勉強法」を知ることが大切です。

多くの合格者が実践している効率的な勉強法を7つご紹介します。

| ・勉強を毎日の習慣にする ・原則を「理解」して例外を「暗記」する ・具体例に置きかえて考える ・セルフレクチャーをしてみる ・「視覚タイプ・聴覚タイプ」でやり方を変える ・動画・音声教材の倍速再生を活用する ・スキマ時間を有効活用する |

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1-1.勉強を毎日の習慣にする

資格試験で最も大切なのは、毎日の勉強を習慣化することです。

「毎朝30分テキストを読む」「寝る前に5問だけ解く」など、小さな行動から日常に取り入れてみてください。そして2週間でよいので続けてみましょう。1日の目標も、最初は少なめで構いません。勉強をする場所・時間帯もできるだけ固定しておきましょう。

とにかく勉強のハードルを下げることが大切です。毎日続けることで、自然とルーティン化していくでしょう。習慣化さえできれば、「今日はやりたくないけど、勉強しなくちゃいけない。頑張らなくちゃ…」などという「意志の力」は不要になります。

歯を磨くのと同じように、勉強を毎日のルーティーンとすることができれば、「意志の力」を必要とせず、むしろ「勉強しないと気持ちが悪い」と感じるようになるでしょう。そうなれば、合格までの日々の勉強は信じられないほど楽になります。

2024年度 司法書士試験 合格者 渡部 太亮さん平日は毎朝5時に起きて、出勤前に会社近くのカフェで勉強をしていました。朝食においしいコーヒーとケーキを食べられることをご褒美に早起きの習慣を付けました。仕事が終わった後は、会社の近くに借りている自習室で、疲れるまで勉強していました。仕事のお昼休み、移動中の電車の中など、隙間時間は全て勉強に使いました。休みの日も平日と同じように朝5時に起きて、会社近くの自習室に通い一日中勉強していました。勉強時間は、勉強時間を記録する無料アプリに全て記録し、勉強時間が積み上がることを可視化することで、モチベーションを保っていました(私は2640時間で合格できました)。

1-2.原則を「理解」して例外を「暗記」する

資格試験では、すべてを暗記しようとするのではなく、「原則」を理解し、「例外」だけを暗記することを基本スタンスとして取り組みましょう。範囲が広い難関資格ほど、この考え方が合格のカギとなります。

たとえば、資格試験でよく出る民法の「原則」は「契約は口約束でも成立する」ことです。

コンビニで買い物をするとき、契約書を作らないことからもイメージできるでしょう。

一方、「例外」として「不動産の売買では書面による契約が必要」という規定があります。これは高額な取引だからこそ、特別なルールが適用されるケースです。このように、「原則→例外→理由」の順で整理することで効率的に学習できるのです。

このスタンスを徹底すると、体系的に理解できるので、応用問題にも対応できるようになります。勉強効率も格段にアップするでしょう。

1-3.具体例に置きかえて考える

抽象的な知識は、そのままでは頭に定着しにくいです。

「イメージしづらい」と感じたら、必ず具体例に置きかえて考えるクセを付けましょう。

たとえば法律科目なら、条文を身近なケースに当てはめて考えることが大切です。

「これは具体的にどんな場面の話だろう?」「あ、もしかしてコンビニの買い物も同じなのかな」

「もし交通事故にあったら、このルールはどう適用されるのだろう?」

など

具体例と結びつける学習法は、法律以外の資格でも効果的です。

「IT資格」なら学んだ技術が現実でどう使われているかを調べてみる、「簿記」なら家計簿に置きかえてみるなどです。難しい内容になるほど、どれだけ分かりやすい具体例を見つけられるかがカギとなります。

受験指導校で活躍しているプロ講師は、皆この「具体例への置き換え」が圧倒的に上手いです。プロ講師ならではの分かりやすい具体例を伝えるからこそ、受講生が最短で合格していくのです。

勉強するときは、常に「これは実際にどんな場面で使われるだろう?」とイメージしながら進めていきましょう。

1-4.セルフレクチャーで理解を深める

「セルフレクチャー(自分で自分に講義する方法)」も効果的な勉強法です。

やり方は簡単で、学んだ内容を声に出して、自分で説明してみます。たとえば「◯◯は△△だから、結果として▢▢になる…」という具合に、自分で講義をしてみるのです。声に出すことで脳が刺激されるので、記憶の定着にも効果があります。

説明に詰まった箇所があれば、理解できていないポイントです。重点的に復習を行いましょう。スラスラ説明できるまで繰り返せば、内容も頭に定着しているはずです。

ちなみに、伊藤塾の塾長である伊藤真先生も司法試験でセルフレクチャーを実践して、法律や判例を理解・記憶したそうです。難関資格にチャレンジする方は、ぜひ試してみてください。

2023年度 司法試験予備試験 合格者 C.Qさん論文はとにかく問題研究テキストが全てです。問題研究テキストをこなし、必ずセルフレクチャーをすることによって、黙読では何となくわかった気になっていたことを明確化できました。合計で10周はしたと思うというくらいやりこんだと思います。他のテキストに一切手を出さずにここまで論文が書けるようになったのは、問題研究テキスト及び講師の方のわかりやすい説明のおかげだと思います。

1-5.「視覚タイプ・聴覚タイプ」で勉強法を変える

人には「目で見て学ぶのが得意な人(視覚タイプ)」と「耳で聞いて学ぶのが得意な人(聴覚タイプ)」がいます。自分の特性を見極めることで、同じ時間でも記憶の定着率が変わってきます。

視覚タイプの人は、図や表、フローチャートなどを活用しましょう。色分けしたノートやマインドマップも効果的です。テキストの内容を図解化すると記憶に残りやすくなります。

一方、聴覚タイプなら耳からの学習を取り入れましょう。講義の音声を繰り返し聞いたり、自分で声に出して読んでみたりすると効果的です。暗記科目は録音して通勤中に聞き流すという方法もあります。

どちらのタイプかわからない場合は、両方の方法を試してみてください。

「目で見て覚えるのが得意か、耳で聞く方がしっくりくるか」をチェックして、より集中できる方法を選びましょう。

2024年度 司法書士試験 合格者 岡信 瑞希さん工夫した勉強方法は2つあります。1つは、何かをしながら耳で講義を聞き流していたことです。テキストを使って勉強するには、場所と時間を確保しなければなかなか難しいと思います。しかし耳だけ使って勉強することは色々な場面でできることだと思います。私の場合は、例えば、スーパーへ買い物に行くとき、夕食を作っているとき、お風呂に入っているとき、など、講義をスマホから流して聞いていました。途中でわからないことがあれば、そのあと時間があるときにテキストで確認するなどして、理解を深めました。何度も聞くことで耳が自然と覚えていきました。もう1つは、記述に毎日触れたことです。ドリルを使って毎日、不動産登記法と商業登記法をそれぞれ5問ずつ解いていました。最初はすぐに登記方法が浮かばずに時間がかかりましたが、繰り返すうちに、ぱっと頭に浮かぶようになっていきました。

1-6.動画や音声の倍速再生を活用する

動画講義や音声教材では、倍速再生を積極的に使いましょう。

2倍の速さで講義を聞くと、脳も2倍の速さで反応しないといけないため、頭の回転が早くなります。

特に、一度見た講義を復習するときは倍速再生が効果的です。たとえば2倍速で講義を見れば、同じ時間で2倍のインプットができます。移動中などに聞き流せば、スキマ時間で何度も繰り返せるので、耳型の人との相性も抜群に良いでしょう。

ちなみに、2024年に伊藤塾の行政書士スピードマスター講座を受講して、3ヶ月で合格した受講生は「倍速再生を活用して講義を3周した」と話していました。耳から高速回転したことで理解が深まり、短時間で合格できたそうです。

忙しい社会人ほど、倍速再生を使った学習を試してみることをおすすめします。

2023年度 行政書士試験 合格者 田中 敬登さん私が本格的に勉強を開始したのは、本番の3ヶ月前からだったので、普通に勉強をしても間に合わないと思いました。そこで私は、点数配分の多い民法と行政法に勉強の対象を絞った勉強を行いました。また、自分の弱点が理解力の遅さにあることを知っていたので、動画の再生速度を上げ、3周するようにしました。繰り返すことで自信と知識をつけることができました。

1-7.スキマ時間を有効活用する

働きながらの勉強で大切なのは、勉強時間を「探す」のではなく「作る」という意識です。日常のスキマ時間を活用して、勉強時間を作り出しましょう。

たとえば、通勤・通学時間や昼休み、移動中、お風呂やトイレの時間など、さまざまなタイミングが考えられます。まとまった時間を確保することも大切ですが、それ以上に5分・10分のスキマを見つけて積み重ねていくことが重要です。

伊藤塾では、働いている社会人が中心の講座も多いです。なかには「合格率一桁」のような難関資格もありますが、それでも皆さんスキマ時間を有効活用して合格しています。

1日のスキマ時間を合計すると、意外と多くの時間を確保できることに気づくはずです。

「時間がない」「忙しい」を言い訳にするのではなく、スキマ時間を有効活用して勉強に取り組みましょう。

2024年 司法書士試験 合格者 今福 香苗さん◉時間の捻出について

通勤時間や仕事の手が空いた時間など、ちょっとした隙間時間を勉強に使うことに決めていました。塵も積もれば山となると思うと、逆に勉強しないことがもったいないように思いました。

◉スケジュール管理について

1日単位で考えず、週末を含めた1週間全体で緩めに考えることにしていました。計2時間しか勉強できなかった日があっても、他の日にそれなりにカバーできていれば問題なし、とあまり自分を追い詰めないようにしていました。

◉学習を継続するコツについて

隙間時間の勉強を手助けする道具として、iPadなどのタブレットを活用することがおすすめです。私の場合、1年目2年目はテキスト・過去問いずれも紙の状態で持ち運んでいたため、混雑した電車の中で過去問を解いたり、テキストを広げたりすることはなかなか負担でした。 しかし、2度目の本試験後、思い立ってテキスト類を一気にスキャンしてiPadで読み書きするようにしたところ、荷物が減るだけでなく、気になったところはどの科目であろうとも即座に確認できるので、格段に効率が上がりました。 働きながら勉強を継続するには、勉強に取りかかるためのハードルをいかに下げるかがポイントだと思います。

2.資格試験に合格できない人によくある3つの勉強法

ここまで、合格に近づくための勉強法を見てきました。

しかし、逆に「なかなか合格できない人」に共通している勉強法もあります

| ・「質より量」で大量の問題をこなす ・ひたすら暗記する ・時間ベースで勉強する |

それぞれ見ていきましょう。

2-1.「質より量」で大量の問題をこなす

一番やってはいけないのが、とにかく大量の問題をこなすことです。

たとえば、次のようなケースは失敗しやすい勉強法の典型例です。

| ・毎日100問近い過去問をこなしている ・問題の正誤判断だけで満足している など |

これらは、一見すると熱心に努力しているように思えますが、実は非効率であり、合格に直結しません。特に毎日大量の問題をこなしている場合は、「問題をこなすこと」自体が目的になっていると考えた方が良いでしょう。

限られた勉強時間で合格するなら、質の高い学習を追求することが必要です。ただ問題をこなすのではなく、正誤の理由や周辺知識まで押さえて、本番で使える知識を身につけましょう。

2023年度 行政書士試験 合格者 楢山 容子さん「理解をする」「思考過程を大事にする」というのを徹底しました。過去問でわからなかったり少しでもあやふやだったら、必ずテキストに戻りました。何度もつまずいたところがわかるように大きく赤丸を付けました。直前期に重点的に見直せたので良かったです。過去問に取り掛かるのが遅く、問題数をこなすことに必死になった時期もありましたが、1つの問題で周辺知識まで確認することで問題数をカバーすることができたと思います。

2-2.ひたすら暗記する

ひたすらテキストや条文を丸暗記する勉強法も、合格から遠ざかってしまいます。

確かに暗記が必要な部分もありますが、何もかも丸暗記するやり方は非効率です。たとえば法律の場合、条文を暗記するだけでなく、なぜそのような規定があるのか、どのような場面で適用されるのかを理解しましょう。公式や用語も同様に、単に覚えるのでなく、その意味や使い方、背景を理解することが大切です。

理由や考え方を理解し、その上でキーワードや条文番号など必要な情報だけを覚えていく…「理解」と「暗記」をセットにすることで記憶が定着しやすくなり、試験本番でも使える知識が身につくのです。

丸暗記に頼るのではなく、「なぜそうなるのか?」を自問しながら取り組みましょう。

2019年度 司法試験 合格者 I.Gさん司法試験の勉強は、暗記ではありません。これは、私が最も伝えたいことです。本当に暗記しなければならないことは、各科目僅かです(行政法なら、原告適格と処分性の定義。これも、直前に確認すればよいだけです)。大切なのは、論理的思考力です。何が問われているか、試験委員は何を聞いているかに素直に、愚直に答える姿勢が必要です。あとはとにかく条文を大切に。次に判例。論証なんて覚えなくてもいいと私は思います。もっと平易な言葉で説明すると、民法なら、“この人、何が欲しいのかなぁ、物かな、お金かな”というところからはじめます(いわゆる請求)。次に“契約はあるかなぁ、ないかなぁ(ないなら法定債権を検討)”“この条文を使うとして、趣旨は何かな、一つひとつの条文の文言にこのケースはあてはまるかな”と考えるだけです。

2-3.時間をベースに勉強する

「今日は3時間勉強したから頑張った!」…といった勉強をしている人も、結果が出にくいです。意識するべきなのは「時間」ではなく、どれだけ内容を理解し、身につけたかという「成果」だからです。

「時間型」ではなく「ノルマ達成型」の勉強に切り替えましょう。

たとえば「今日はこの章を理解する」「この5問を完璧に解けるようにする」といったノルマを決めて勉強してください。達成すべき目標を明確にすることで、ダラダラと時間だけが過ぎる状況を避けられます。

ただし、ノルマ達成型の勉強をするときも、時間意識は忘れないようにしましょう。「1時間でこの章を理解する!ただし、1時間経ったら分からなくても次にいく」というイメージで進めることが理想です。

資格試験では、完璧にしようとしすぎた結果、本番までに試験範囲が終わらないケースも珍しくはありません。これを避けるためにも時間内での成果を大切にして、勉強していきましょう。

3.資格試験の勉強でノートを効果的に使う方法

資格試験の勉強では、ノートをどのように使うかで悩む人も多いです。基本的にはノート作りに力を入れるよりも、テキストを最大限に活用することがおすすめです。

3-1.テキストをノートにまとめる必要はない

テキストの内容をノートにまとめる勉強法は、おすすめしません。

よほどセンスの良い人でない限り、かえって使いにくくなるからです。もちろん、書く作業自体は記憶の定着につながりますが、大切なことはテキストに整理されています。同じ情報を書き写してまとめる必要はないでしょう。

ただし、まったくメモしなくてよいわけではありません。分かりやすい具体例や、自分の中でしっくりきたこと、「あれ?」と思ったことは、「テキストの余白」に書き込んでください。情報はテキストに集約させて、一元管理することが大切です。

勉強中はテキストをどんどん汚していきましょう。間違っても「テキストが綺麗なままで合格して、フリマアプリで売ろう」などと考えてはいけません。不合格まっしぐらとなってしまうので、積極的に書き込みをしてください。

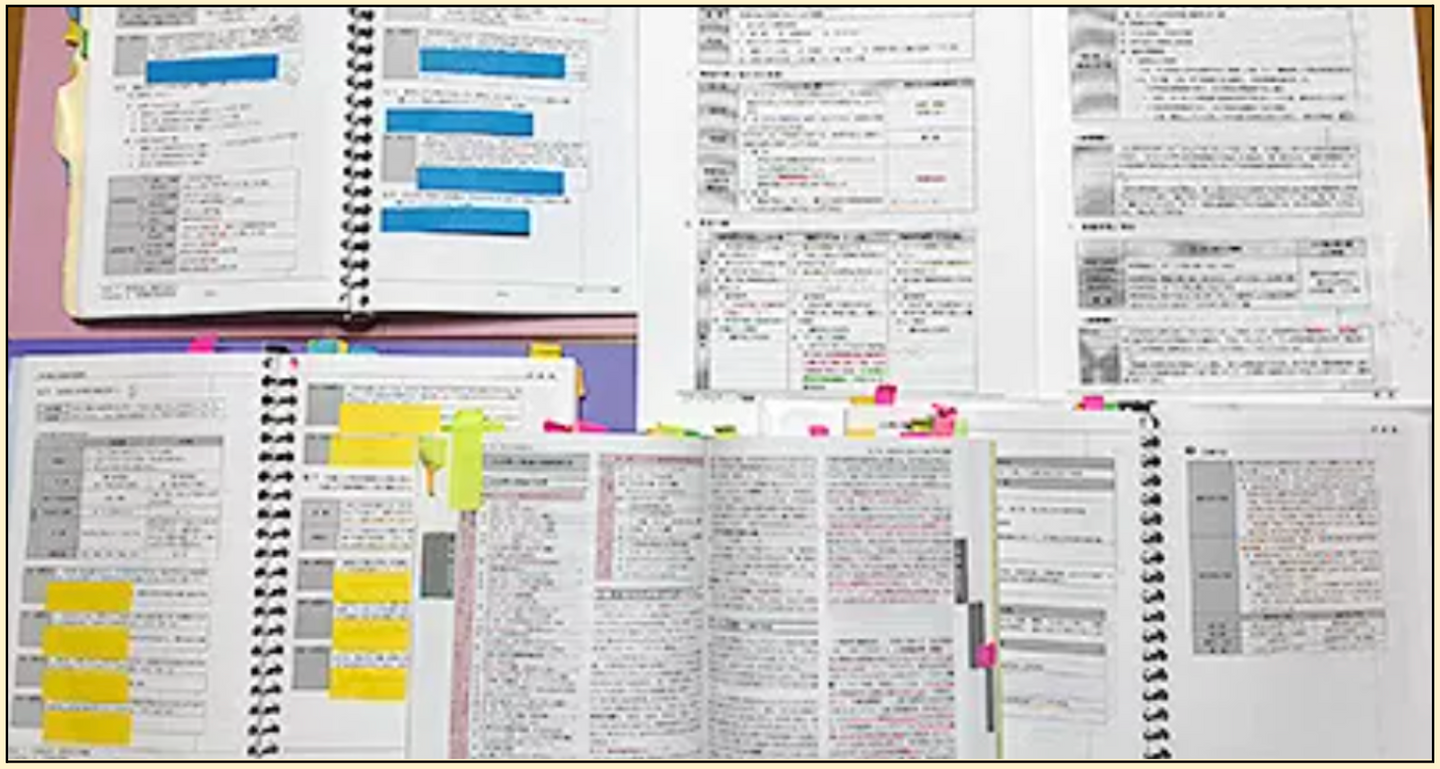

2023年度 行政書士試験 合格者 鋸本 吉弘さん「上級インプット講義」のテキストだけで学習をしたかったので、必要な内容をそのテキストにすべて落とし込み、1冊にまとめることにしました。また通勤の車の中で繰り返し講義を聴き、ここは覚えておくようにと言われた箇所は、テキストの図表の穴埋め問題をコピーして繰り返すことで対応しました。 ※下記写真は、繰り返し使用した「上級インプット講義」のテキスト。付箋を貼って問題集としても利用しました。一般知識等で使用した『資料政・経』は、講義で言われたところに絞って読み込みました。

3-2.効果的なサブノートの作り方

ノートがあった方が勉強しやすい人は、テキストをコピーして「サブノート」を作ってみましょう。サブノートとは自分が気になった点を自由にメモするための専用のノートです。

余分な情報をテキストに書くと読みにくくなりますが、サブノートであれば心配ありません。気づいたことはどんどんサブノートに書き込み、その中から重要だと感じた情報だけをテキスト本体に書き写しましょう。この方法ならば無駄なく情報を整理でき、復習もしやすくなります。

これは、伊藤真・伊藤塾塾長が著書「夢をかなえる勉強法」の中でも紹介している方法です。情報を取捨選択しやすく、効率的に学習を進められるので、ぜひ試してみてください。

2024年度 司法書士試験 合格者 K.Sさん自分の中で完璧になっていないものをピックアップし、ノートにまとめ、それをひたすら覚えるようにしました。 私はあまり長時間集中できないタイプであると分かっていたので、夕方に30分ほどウォーキングをするよう心がけました。 自分がどの時間に一番集中できているか否かなどを自己分析するのもいいと思います。 そのウォーキング時間、お風呂の時間、歯を磨いている時間、仕事の日の移動時間などのすきま時間はノートを使って暗記するように意識しました。テキストやノートを全く見ることができない時間は、今日自分が何を勉強したかを思い出し、何を覚えたかをそらでいえるかを確かめる時間にしました。そうすると何を覚えてないかが浮き彫りになり、またそれを覚えることで、知識の穴がなくなっていくように思いました。

4.最短最速で資格試験に合格する4つのポイント

忙しい社会人や勉強時間が限られている人ほど、短期集中で結果を出すためには「コツ」が大切です。多くの合格者が実践しているポイントを4つ紹介します。

| ・資格試験の内容を徹底的に分析する ・ゴールから逆算してスケジューリングする ・教材は絞り込む!手を広げすぎない ・信頼できるメンターを見つける |

これらを押さえれば、学習効率が一気に高まり、最短ルートで合格を目指せるはずです。

4-1.資格試験の内容を徹底的に分析する

最短合格には、試験の内容や出題傾向を徹底的に分析することが欠かせません。

まずは試験内容を確認し、過去問に目を通して「どんな問題が、どのような形式で出ているか」をチェックしましょう。

| ・どの科目が出題されるのか ・配点が偏っている科目はないか ・どのテーマが頻出なのか ・思考力重視なのか、知識重視なのか ・過去問だけで試験範囲がカバーできるのか など |

「この科目では細かい数字は出ない」「この分野は毎年出ている」「ここ数年出題されていないテーマがある」など様々な発見があるでしょう。試験を徹底的に分析することで、得点源になる科目に時間を割いたり、マイナー分野は思い切って捨てるといった大胆な戦略が立てられるのです。

「何をどこまで勉強すれば合格ラインに達するか」を明確にして、戦略的に勉強していきましょう。

4-2.ゴールから逆算してスケジューリングする

ゴールから逆算してスケジューリングすることも大切です。

試験日をゴールとして、半年前・3ヶ月前・1ヶ月前などのタイミングごとに目標を決めておきましょう。次のようなイメージです。

① 試験の半年前までに全科目の基礎学習を終える② 3ヶ月前までに過去問を3周する

③ 直前期は細かな知識をインプットしていく など

スケジューリングのコツは、余裕をもった内容で計画を作成することです。

仕事や家事、育児をこなしていると、必ず予期せぬトラブルが発生します。張り切って、詰め込みすぎた内容にすると、すぐに遅れてしまいモチベーションの低下につながります。

あくまでもイメージですが、週単位の勉強時間を、稼働時間の7〜8割で考えると良いでしょう。遅れを挽回するための余裕を、あらかじめ見積もっておきましょう。

2021年度 公務員試験 国家一般職 裁判所一般職 合格者・神戸地方裁判所 内定 K.Kさんモチベーション維持の図り方は、明確に目標を定めることだと思います。第一志望という大きな目標から、「いつまでにテキストを何周する」といった小さな目標まで、ゴールから逆算しながら1つずつクリアしていくことがペースを掴むことにもなるので、オススメです。小さな目標はゼミでの過去問演習をペースメーカーにすれば問題ありません。それに加え、気分転換として適度に体を動かすため、30分~1時間程度散歩やランニングもしていました。また友達と電話をして笑ったり、YouTubeを見たりもしていました。

4-3.教材を絞り込み、手を広げすぎない

手を広げすぎず、信頼できる教材だけを繰り返すことも大切です。

資格試験では、不安から教材を次々に買い足してしまう人が多いですが、消化できないまま教材を増やしても、すべてが中途半端になります。

高校受験や大学受験を思い出してみてください。「もっと詳しい参考書が必要かも」と考え、教材が山積みになった経験がある人もいるでしょう。しかし、それらをすべて消化する時間はあったでしょうか?

伊藤塾の講師は、受講生に「合格に必要なのは100の曖昧な知識ではなく、10の正確な知識だ」とよく伝えています。あやふやで使えない知識がいくらあっても意味がないからです。教材コレクターになるのではなく、信頼できる教材を選び、その内容だけを徹底的に繰り返しましょう。

2019年度 司法試験予備試験 合格者 Y.Sさん伊藤塾長が100の曖昧な知識より10の確実な基礎知識とおっしゃっていたことを痛感し、以来、インプットは基礎だけを忘れない程度にざっと読み返したり、移動時間に条文だけを確認するといった程度にして、あとはたとえ知識が不十分のままでも、とりあえず過去問や答練の問題を手を動かして答案を書く、あるいは構成してみるというアウトプットをひたすら繰り返してきました。 社会人の場合、仕事上どうしても学習に割ける時間が限られてしまいますが、それは学生であっても同じと考え、とにかく使える時間を最大限に利用して、効率よく学習することを強く意識してきました。

4-4.信頼できるメンターを見つける

信頼できるメンターを見つけることも大切です。

同じ試験に合格した先輩でも、受験指導校の講師でも、一緒に勉強する仲間でも構いません。

困ったときに相談できたり、アドバイスをくれる存在を見つけましょう。

資格試験の勉強では、しばしば孤独になってメンタルが落ち込むタイミングがあります。特に、難しい資格になるほど勉強期間が長くなるので、モチベーション管理も難しいです。つまづいたときにアドバイスをくれたり、背中を押してくれたりする存在は大きな支えになります。

メンターは、いわば「山の案内人」です。資格試験という山に登るための最短ルートを案内してくれる存在なのです。信頼できる先輩や講師、仲間と出会うチャンスがあれば積極的に利用して、つながりを作りましょう。「1人ではない」という安心感はもちろん、質問しやすい環境に身を置くことで、勉強のつまずきも解消できるでしょう。

2023年度 行政書士試験 合格者 山岡 秀さん私が伊藤塾を見つけた時に読んだ「伊藤塾にお世話になって良かった」「伊藤塾を信じて良かった」「伊藤塾じゃなければ合格できなかった」というOB、OGの方々の言葉。この言葉の意味を、合格した今なら本当によくわかります。伊藤塾だからこそ、合格レベルまで力をつけることができました。伊藤塾だからこそ、最後まで諦めることなく走り切ることができました。伊藤塾と出会えて本当に良かったです!本当にありがとうございました!

5.【動画】「がんばらない勉強法」があなたを変える!

勉強というと「頑張る」のが当たり前に思えるかもしれません。しかし、実は「がんばらない勉強法」こそが合格への近道です。

伊藤真塾長の著書「勉強は『がんばらない』ほどうまくいく」(PHP研究所)を題材に塾長と宇津木卓磨講師の特別対談コラボイベントを実施しました。資格試験で共通する大切な考え方をお伝えしますので、勉強法でお悩みの方はぜひご覧ください。

6.まとめ

資格試験に合格するための効果的な勉強法をご紹介してきました。

最後に、記事のポイントをまとめます。

◉資格試験に合格する人の勉強法

・勉強を毎日の習慣にする・原則を理解し、例外だけ覚える

・抽象的な内容は具体例に置き換える

・セルフレクチャーで理解を深める

・自分のタイプ(視覚型・聴覚型)に合った方法を選ぶ

・倍速再生で教材を繰り返す

・スキマ時間を活用する

◉合格できない人がやりがちな勉強法

| ・問題の量だけを追い求める ・理解せずに丸暗記する ・時間をベースに勉強する |

◉最短合格のコツ

・試験内容を分析して、戦略をたてる・試験日から逆算して、余裕を持ったスケジュールを立てる

・教材を絞り込んで、徹底的に繰り返す

・信頼できるメンターを見つける

資格試験の勉強は、正しい方法を知って取り組めば、決して難しくありません。

自分に合った方法で学習を始めてみましょう。

伊藤塾では法律系資格を中心に、法律を初歩からしっかり学習していくことができる講座を開講しています。

日本における文系最難関資格といわれる司法試験の2024年度合格者のうち「90.2%」が伊藤塾の受講生という驚異的な実績が示す通り、司法試験以外の資格についても、伊藤塾独自の合格メソッドにより毎年多くの合格者を輩出しています。

短期間で確実に資格を取得したいという方は、ぜひ伊藤塾にお任せください。

伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

→ 伊藤塾で講座を開講している、資格・試験種はこちら

著者:伊藤塾 行政書士試験科

伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。