【完全版】司法書士とは?仕事内容・年収・資格のメリットをわかりやすく解説

「司法書士の仕事内容がイメージできない...」

「結局何をする人なのか、調べてもよくわからない...」

こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

司法書士は「登記の専門家」というイメージが強いため、具体的な仕事内容がわかりにくいかもしれません。しかし実は「登記」の他にも、親族が亡くなったときの相続や、借金トラブルの解決、会社設立のサポートなど、様々な場面で活躍しているのです。

この記事では、司法書士の仕事内容や活躍シーン、資格のメリットから平均年収まで、「結局、何をする人なんだろう?」というモヤモヤが晴れるよう、徹底的にわかりやすく解説します。

【目次】

1.司法書士とは?わかりやすく説明すると?

1-1.専門は「不動産登記」と「商業登記」

1-1-1.不動産登記の仕事内容

1-1-2.商業登記の仕事内容

1-2.5つの独占業務がある

1-3.身近な紛争トラブルも解決できる

2.「不動産登記・商業登記」以外に司法書士が活躍できるシーン

2-1.親族が亡くなったとき(相続手続き)

2-2.家族が認知症になったとき(成年後見人)

2-3.借金(カードローン等)で困ったとき(認定司法書士)

2-4.職場での労働トラブル(認定司法書士)

2-5.フリマアプリでの詐欺事件(認定司法書士)

3.司法書士にできない仕事内容もある

3-1.行政機関への許認可申請|行政書士の独占業務

3-2.税務申告のサポート|税理士の独占業務

3-3.140万を超える紛争の解決|弁護士の独占業務

4.弁護士や行政書士との仕事内容の違い

4-1.弁護士は司法書士の仕事もできる?

5.司法書士の資格をとるメリット

5-1.売り手市場なので、年齢・経験に関わらず転職しやすい

5-2.独立開業して、自由に働くことができる

5-3.地域を選ばずに、全国で活躍できる

6.司法書士の平均年収は1000万超え?

7.AI時代到来!司法書士の仕事に将来性はある?

8.司法書士になる2つの方法

8-1.司法書士試験に合格する

8-2.法務大臣の認可を受ける

9.司法書士試験の概要

9-1.試験日、受験資格

9-2.試験の内容

9-3.勉強時間や合格率

9-4.合格発表後の流れ

10.司法書士試験に短期合格する方法

10-1.盤石な基礎を身につける

10-2.知識の絞り込みと繰り返しをする

10-3.絶対に合格するという強い信念をもつ

11.まとめ

1.司法書士とは?わかりやすく説明すると?

司法書士は、一言でいえば「法律手続きのプロフェッショナル」です。

マイホームを購入したときの登記申請や、会社を立ち上げるときの設立手続き、さらには借金問題で困ったときの債務整理など、私たちの生活を支えるために活躍しています。

専門性の高い仕事が中心となるため、具体的な仕事内容がわかりにくい面もあるでしょう。しかし、実は想像以上に身近な場面で力を発揮している存在です。

1-1.専門は「不動産登記」と「商業登記」

司法書士ができることは多岐にわたります。

最も中心的な仕事は「不動産登記」と「商業登記」です。

1-1-1.不動産登記の仕事内容

「不動産登記」とは、土地やマンションの所有者や権利関係を明らかにするための制度です。

土地やマンションの売買、住宅ローンの設定などをするときは、必ずこの登記手続きが必要となります。

では、なぜ不動産登記を行うために司法書士が必要なのでしょうか?

これは、不動産取引では高額のお金が動くため、詐欺などの深刻なトラブルが発生しやすいからです。取引の安全性を守るため、専門家である司法書士が間に入って、次のようなポイントを確認しているのです。

・本当の所有者は誰なのか・どういったストーリー(過程)を辿ってきた不動産なのか

・怪しい点はないか

・借金の担保になっていないか など

プロの目で不動産取引をチェックすることで、いわゆる「地面師詐欺」などの犯罪を防ぎ、安全な取引を実現するのが司法書士の役割です。

※不動産登記については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→司法書士の不動産登記とは?仕事の種類や実際の流れ、報酬を徹底解説

1-1-2.商業登記の仕事内容

「商業登記」は、会社を設立するときや、役員が変わったとき、本店を移転するとき等に必要な手続きです。

では、なぜこの手続きが必要なのでしょうか?

私たちの生活を例に考えてみましょう。お店で買い物をするとき、私たちは「お店(建物)」や「店員」と取引しているわけではありません。取引の相手は、あくまでもそのお店を運営している「会社」です。しかし、会社は目に見えない存在です。

では、そのお店を運営している会社が本当に存在しているのか、どうやって確認すればよいのでしょうか?

ここで登場するのが、司法書士が行う「商業登記」です。商業登記では、以下のような情報が公開されています。

・お店を運営している会社がどんな事業をしているのか・会社の本社がどこにあるのか

・誰が代表者なのか

・資本金はいくらなのか など

司法書士が会社の情報を専門的にチェックし、「商業登記」として公開することで、私たちが安心して取引ができる仕組みが作られているのです。

1-2.5つの独占業務がある

ここまで、司法書士の主な業務として「不動産登記」と「商業登記」を紹介してきました。

しかし、司法書士の仕事は「登記」だけではありません。登記以外にも、法律によって「司法書士だけが報酬をもらって行える仕事(独占業務)」が定められています。

| 独占業務 | 具体例 |

| ①登記または供託手続き の代理 | ・不動産登記 ・商業登記 など |

| ②法務局に提出する書類 の作成 | ・登記申請書の作成 など |

| ③法務局長に対する登記、 供託の審査請求手続の代理 | ・登記申請が却下された場合 の審査請求 など |

| ④裁判所または検察庁に 提出する書類の作成など | ・訴状の作成 ・支払督促申立書の作成 など |

| ⑤上記業務に関する相談 を受けること | ・相談を受けて法律的な観点 からアドバイスする など |

これらの業務を独占的に行えることが、司法書士の大きな強みとなっています。

他の資格者が参入できないため、安定した需要に支えられていることはもちろん、社会的信頼にもつながっているのです。

※司法書士の独占業務は、こちらの記事で詳しく解説しています。

→司法書士ができることとは?独占業務や他の士業との違いについて解説

1-3.身近な紛争トラブルも解決できる

法務大臣から認定された「認定司法書士」になると、さらに活躍の場が広がります。

通常の司法書士業務に加えて、「訴額140万円以下の民事事件」を扱うことができるようになるからです。

◉認定司法書士だけにできること

・借金で困っている人のために、債務整理などの交渉をする・賃貸トラブルの解決に向けて和解交渉を行う

・簡易裁判所での裁判に、代理人として立ち会う など

認定司法書士になると、手続き的なサポートに加えて、紛争トラブルの解決にも直接関われるようになるのです。

認定司法書士になるには、司法書士として登録した後、特別研修を受講して、認定考査に合格する必要があります。簡単な試験ではありませんが、司法書士の約8割が認定司法書士となって活躍しています(2024年4月時点)。

※認定司法書士については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→認定司法書士とは?司法書士との違いや特別研修・認定考査についても解説

→司法書士の認定考査の対策は?いつ受ける?日程や合格率を徹底解説!

2.「不動産登記・商業登記」以外に司法書士が活躍できるシーン

司法書士には、「登記」以外にもたくさんの活躍の場があります。

法律家として、どのような場面で力を発揮できるのか、司法書士が活躍できる身近なシーンを見ていきましょう。

2-1.親族が亡くなったとき(相続手続き)

親族が亡くなったときの相続手続きは、司法書士が最も得意とする仕事の一つです。

相続人や相続財産の確認、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請など、相続に必要な手続きを一貫してサポートすることができます。

さらに、2024年から不動産の相続登記が義務化されたため、今後もさらに需要が高まることが予想されます。税理士と連携して相続税対策までカバーできれば、より専門性の高いサービスを提供できるでしょう。

2-2.家族が認知症になったとき(成年後見人)

認知症などで、日常生活が難しくなった方々の財産を守る「成年後見人」も、司法書士が行う重要な仕事です。

「最近、おじいちゃんが高額な商品を次々と契約してしまう...」「おばあちゃんがお金の管理ができなくなってきた...」

このように1人で判断することが難しくなった方を法的に支援する制度を「成年後見制度」といいます。司法書士は、この制度を利用するための申立書類の作成から、後見人としての活動まで、一貫して担当できます。預貯金を管理したり、不要な契約を解除したり、施設入所の契約をしたりする等、本人に代わって必要な法律手続きを行うことができるのです。

成年後見人には、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選ばれますが、後見人に選任される割合が最も高いのが司法書士です。

超高齢社会が進んでいく中、今後さらにニーズが高まる分野といえるでしょう。

2-3.借金(カードローン等)で困ったとき(認定司法書士)

借金で苦しむ人のために活躍している司法書士もいます。

カードローンなどで多重債務に陥ってしまう人は後を絶たないため、法的ニーズも高い分野です。認定司法書士になれば、140万円以下の債務について、債権者との交渉から任意整理、民事調停まで一貫して担当できます。

例えば、返済計画の見直しを提案したり、利息の減額交渉を行ったり、分割払いの調整をしたりして、法的解決に導くことができるのです。依頼者に寄り添い、法律家として人生をやり直すためのサポートができることも、司法書士のやりがいだといえるでしょう。

2-4.職場での労働トラブル(認定司法書士)

労働問題も、司法書士が力を発揮できる分野です。

残業代や退職金の未払い、不当解雇、ハラスメント被害など、職場でのトラブルは後を絶ちません。

認定司法書士になれば、140万円以下の労働トラブルについて、使用者(会社)との交渉から簡易裁判所での訴訟代理まで担当できます。

法律知識を活かして、未払い賃金や残業代の請求、退職代行、ハラスメントの損害賠償請求といった実務に携わることができるのです。

2-5.フリマアプリでの詐欺事件(認定司法書士)

インターネット取引に関するトラブルも増加しており、司法書士の新たな活躍の場となっています。

例えば最近も、大手フリマアプリで詐欺トラブルが相次いだことが話題となりました。「X(旧:Twitter)」などで見かけた人も多いのではないでしょうか?

「代金を支払ったのに、商品が送られてこない…」「偽物のブランド品が送られてきた…」

「返品に応じたら、違う商品にすり替えられて返送されてきた…」 など

こういった民事トラブルも、認定司法書士になれば、訴額140万円以下の範囲で取り扱うことができます。販売者への返金請求や運営会社との交渉、簡易裁判所での訴訟代理など、様々な法律手続きを駆使して、紛争トラブルを解決に導くことができるのです。

ネット取引は、IT関連の法律知識を身につけることで、より専門性の高いサービスを提供できる分野です。時代の変化に応じた新しいニーズに対応できることも、司法書士の魅力といえるでしょう。

3.司法書士にできない仕事内容もある

司法書士は法律の専門家として広い業務範囲を持っていますが、全ての法律手続きができるわけではありません。特に、行政書士や税理士、弁護士の独占業務は、職域トラブルが発生しやすいので注意が必要です。司法書士に「何ができないのか」を説明します。

3-1.行政機関への許認可申請|行政書士の独占業務

「行政機関への許認可申請は」行政書士の独占業務です。

司法書士は、これらの申請を依頼者に代わって行うことはできません。

実務上、特に問題となりやすいのは会社立ち上げ等のケースです。例えば、「会社設立の登記」は司法書士の仕事ですが、その後の「許認可申請や補助金申請」は行政書士の独占業務です。

・営業するためには許可申請が必要だ・国から補助金を受け取りたい

依頼主からこういった相談を受けても、司法書士が引き受けることはできないのです。

実務では、司法書士と行政書士が連携して、設立から開業までを一緒にサポートするケースも多いです。

※司法書士と行政書士の違いは、こちらの記事で詳しく解説しています。

→司法書士と行政書士はどっちがいい?5つのポイントから徹底比較!

→司法書士と行政書士の違いとは?難易度や仕事・ダブルライセンスのメリットとは?

3-2.税務申告のサポート|税理士の独占業務

税務申告や税務相談は、税理士の独占業務です。

例えば、相続手続きをする場合、不動産の名義変更(登記)は司法書士の仕事ですが、相続税の計算や申告は税理士の仕事とされています。

特に不動産については、依頼主から税金の相談を受けるケースも多いですが、具体的なアドバイスはできません。税理士と協力して進めていくことが必要です。

※司法書士の税理士の違いは、こちらの記事で詳しく解説しています。

→司法書士と税理士の違いは?どっちが難しい?ダブルライセンスについても解説

3-3.140万を超える紛争の解決|弁護士の独占業務

認定司法書士でも、140万円を超える事件や、地方裁判所管轄の事件について代理人となることはできません。これらの仕事は、弁護士の独占業務だからです。

そのため、140万円を超える事案を相談された場合は、弁護士に依頼する必要があります。

特に、借金問題や労働問題、ネットの取引トラブルなどを引き受ける場合、司法書士が担当できる事件なのかは、必ず確認が必要です。

※司法書士と弁護士の違いは、こちらの記事で詳しく解説しています。

→弁護士と司法書士の違いを試験の難易度・仕事内容・収入などから徹底解説

4.弁護士や行政書士との仕事内容の違い

司法書士の仕事内容について、弁護士や行政書士との違いをまとめると、次のようになります。

【司法書士・弁護士・行政書士の違い】

| 司法書士 | 弁護士 | 行政書士 | |

| 特徴 | 法律手続きの プロフェッショナル | 事件・紛争を解決 する法律の専門家 | 予防法務の スペシャリスト |

| 業務範囲 | 法務局、 裁判所の手続き | 全ての法律事務 | 官公署の手続き |

| 活躍 シーン | ・地方法務局 ・簡易裁判所 など | ・地方裁判所 ・高等裁判所 ・最高裁判所 ・検察庁 など | ・国の行政機関 ・都道府県庁 ・市町村役所 など |

| 主な 相談内容 | ・不動産売買の登記 ・会社の設立 (商業登記) ・相続手続き ・訴額140万円以下 の紛争解決 など | ・民事事件 ・刑事事件 ・示談の交渉 ・企業法務 など | ・開業時の手続き ・ビジネスの許認 可申請 ・補助金の申請 ・他士業が独占 していない手続き |

※司法書士・弁護士・行政書士の違いは、こちらの記事で詳しく解説しています。

→弁護士・司法書士・行政書士の違いは何?業務範囲や試験制度の違いから解説

4-1.弁護士は司法書士の仕事もできる?

「弁護士は全ての法律業務ができるのだから、司法書士は必要ないのでは?」と思う人もいるかもしれません。

確かに法律上、弁護士は司法書士の業務を行うことができます。しかし実際には、ほとんどの弁護士が登記業務を司法書士に依頼しています。これは、「法律上できること」と「実際にこなせること」は全く別問題だからです。

そもそも、弁護士になるための試験(司法試験・予備試験)で、「不動産登記・商業登記」の専門知識は必須とされていません。つまり、弁護士は「紛争解決のスペシャリスト」であって、必ずしも「登記実務のプロ」ではないのです。

この関係は、病院の「医師」と「薬剤師」のようなイメージを持つとわかりやすいです。

医師は処方箋を書くことはできますが、薬の調剤は薬剤師に任せています。同じように、弁護士は「裁判のプロ」、司法書士は「登記手続きのプロ」として、それぞれの得意分野で協力し合う関係にあるのです。

5.司法書士の資格をとるメリット

司法書士は、法律の専門家として高い社会的信頼を得られる資格です。資格を取得することで、キャリアの選択肢は大きく広がり、様々な可能性に挑戦できます。

例えば、「年齢や経験に関係なく転職できること」や「独立開業しやすいこと」、「全国どの地域でも活躍できること」など、様々なメリットがあります。

5-1.売り手市場なので、年齢・経験に関わらず転職しやすい

司法書士は、年齢や経験に関係なくキャリアチェンジできる資格です。

受験資格に制限がないため、これまでの経歴に関わらず挑戦でき、合格後は新しい道を歩むことができます。

・一般企業で働いていた人が、法律未経験からキャリアチェンジする・アルバイトなどから司法書士に転向する

・事業に失敗した人が、司法書士になって人生を変える など

法律の専門資格という強みを活かして、これまでの経験とは全く異なる分野で、新たなキャリアを築くことができるのです。

因みに、司法書士試験合格者は、30代から40代が約6割を占めており、平均年齢は40〜41歳程度で推移しています。法律職を全く経験したことがない方も数多く含まれていますが、合格後、就職に困ったという声を聞くことはほとんどありません。売り手市場なので、経験不問で採用される事務所が大半を占めているからです。

「40代〜50代・未経験」といったケースでもすぐに就職できる点は、司法書士ならではのメリットだといえるでしょう。

※司法書士の就職については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→司法書士は就職できない?40代や未経験は?就職先を探す5つの方法

→【実録!人生逆転】司法書士になると人生変わる?6つの理由を解説

5-2.独立開業して、自由に働くことができる

独立開業しやすいことも、司法書士の大きなメリットです。

開業するために必要な初期費用は比較的少なく、大規模な設備投資も必要ありません。自宅で開業する場合、パソコンやFAXなどの備品さえ揃えれば、最小限のリスクで開業することができます。

「難関国家資格」という参入障壁があるので、他の業界ほど厳しい競争にもさらされていません。自分のペースで働けることはもちろん、相続や企業法務などの専門分野を作れば、高い収入を目指すこともできるでしょう。

勤務経験を積んでから独立する人が多いですが、即独(すぐに独立)するケースも増えています。

※司法書士の独立開業は、こちらの記事で詳しく解説しています。

→司法書士の独立開業は厳しい?年収は?魅力や注意点を実体験を元に解説

5-3.地域を選ばずに、全国で活躍できる

司法書士は、日本全国どの地域でも活躍できる資格です。

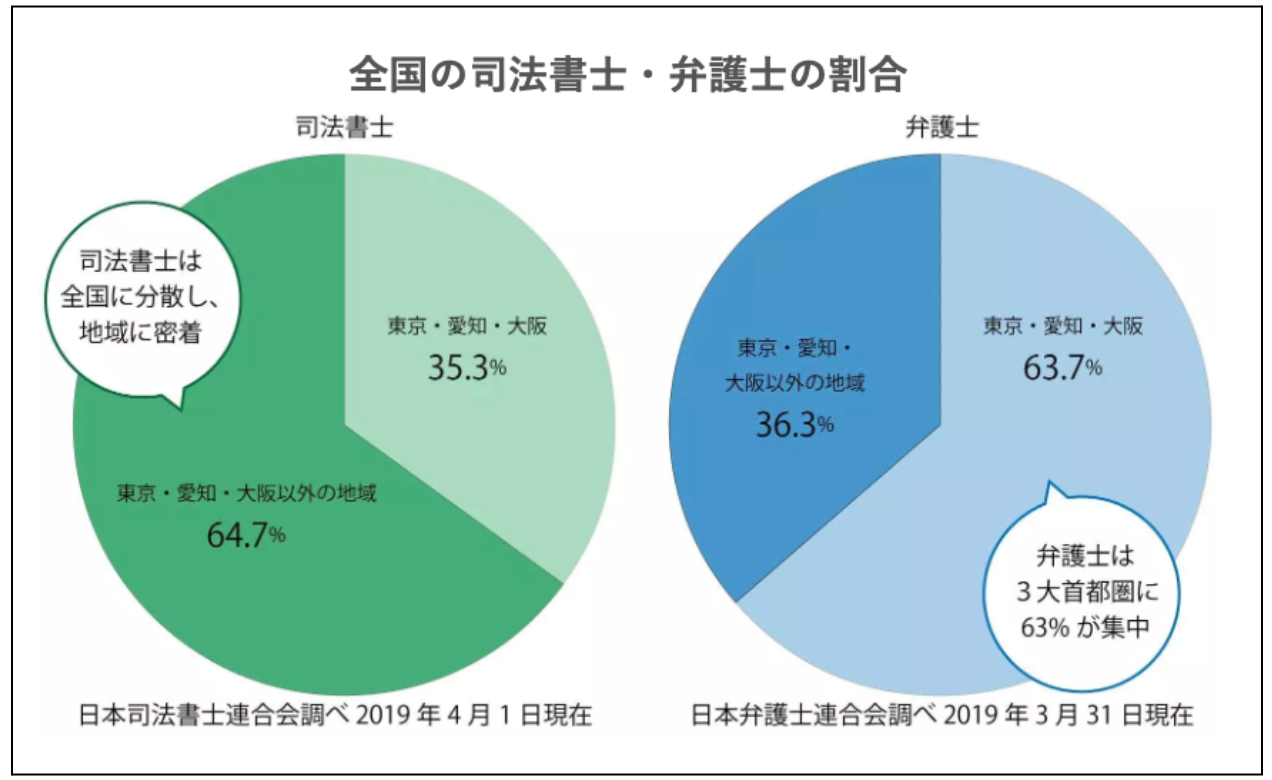

弁護士が東京、大阪、名古屋といった大都市圏に集中しているのに対し、司法書士は全国の地域にバランスよく存在して活躍しています。

例えば、不動産取引は全国で行われており、相続手続きも地域に関係なく発生します。

そのため、大都市はもちろん、地方都市や人口の少ない地域でも、安定してニーズが存在しているのです。

特に地方では弁護士の数が少ないため、司法書士が地域に密着した「町の法律家」として活躍しています。さらに、最近はオンラインでの相談や電子申請が普及したことで、これまで以上に場所を選ばず働ける環境が整ってきています。

都会・田舎に関わらず、自分の好きな地域で安定して働けることは、司法書士の大きなメリットだといえるでしょう。

※こちらの記事もあわせて読まれています。

→司法書士は「仕事がない」って本当?現状や将来性について徹底解説!

6.司法書士の平均年収は1000万超え?

厚生労働省の調査によると、司法書士の平均年収は「約1121万円」です。

一般的なサラリーマンの平均年収が「約460万円」であることを考えると、かなり高い水準といえるでしょう。

| 司法書士 | 民間企業 | 差額 | |

| 平均年収 | 約1121万円 | 約460万円 | 約661万円 |

(出典①:厚生労働省|jobtag,出典②:国税庁|令和5年分民間給与実態統計調査)

ただし、この数字だけで司法書士の平均年収は1000万を超えていると考えることはできません。司法書士の年収は、専門性や働き方によって大きく異なるからです。

司法書士の働き方は、大きく3つのパターンに分けられます。

| 働き方 | 収入の特徴 |

| 自分で 独立開業する | ・経験と実績次第で年収1000 万円以上も可能 ・ただし開業直後は収入が 安定しない |

| 司法書士事務所 に勤務する | ・300万〜600万円程度が目安 ・安定した収入を得られる |

| 企業の法務部門 で働く | ・企業によって異なる ・一般的な会社員より高めの ケースが多い |

年収1000万円を目指すなら、独立開業が有力な選択肢でしょう。ただし、収入が不安定になるリスクもあります。一方で事務所に勤務する場合、独立ほどの高収入は見込めません。しかし、安定した収入を得ることはできます。

「高収入を目指して独立したい」「安定性を重視して事務所勤務を選びたい」「企業で専門性を活かしたい」など、目標は人それぞれ異なります。

自分の価値観や目指すべきゴールをしっかりと見定めて、キャリアを選択していきましょう。

※司法書士の収入は、こちらの記事で詳しく解説しています。

→司法書士の年収の現実とは?平均年収から収入を上げる方法まで徹底解説

→司法書士の厳しい現実とは?データでみる試験・仕事・収入などの実情を解説

7.AI時代到来!司法書士の仕事に将来性はある?

最近では、「AIの進化によって、司法書士の仕事がなくなってしまうのでは?」と不安になっている人もいるようです。確かに、書類作成や手続きが中心の仕事なので、AIの発展を無視することはできないでしょう。

しかし、だからといって司法書士の将来性が低いわけではありません。

むしろ、司法書士はこれからも安定した需要が期待できる職業なのです。その理由は大きく3つあります。

① AIでは代替できない「専門性」がある② 社会の変化で需要が増加している

③ AIを味方につけることで、さらに付加価値を提供できる

例えば、不動産登記の分野では、2024年から相続登記が義務化され、需要が急増しています。また、高齢化社会の進展に伴い、成年後見や相続の仕事も増え続けています。

AIは確かに便利なツールですが、司法書士としての専門性や、依頼者との関係づくりまでは代替できません。現状のAIは、あくまでも司法書士のパートナーであって、仕事を奪うような存在ではないのです。

むしろAIを上手く活用することで、定型的な業務を効率化し、より付加価値の高いサービスを提供できるようになるはずです。AIを使いこなし、より満足度の高いサービスを提供することで、司法書士の価値はさらに高まっていくでしょう。

※司法書士の将来性は、こちらの記事で詳しく解説しています。

→AI時代の司法書士の将来性と活躍の秘訣について解説

→司法書士を目指すと人生狂う?やめとけと言われる理由は?将来性についても解説

→司法書士は時間の無駄?将来性があり有望?資格の真実を解説します

8.司法書士になる2つの方法

司法書士になるには、2つの方法があります。

1つは「司法書士試験に合格すること」、もう1つは「法務大臣の認可を受けること」です。それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

8-1.司法書士試験に合格する

司法書士になる最も一般的な方法は、司法書士試験に合格することです。

試験の合格率は「4〜5%」程度ですが、限られた人しか合格できない試験ではありません。正しい方法で勉強すれば、働きながらでも十分に合格できる試験です。

※こちらの記事もあわせて読まれています。

→働きながら司法書士合格は無理じゃない!社会人合格者の勉強法を解説

→司法書士試験の難易度は?他資格との比較や合格するためのポイントを解説

8-2.法務大臣の認可を受ける

公務員の勤務経験を活かして、司法書士になる道もあります。

具体的には、法務局や裁判所、検察庁で10年以上勤務した人が対象です。これらの公務員が、法務大臣から「司法書士として必要な知識及び能力を有する」と認められると、試験を受けずに司法書士になることができます。

ただし、ハードルは非常に高く、実際に認められるケースはかなり少ないです。司法書士を目指すなら、特認制度を活用するよりも、試験に合格する方が賢明な選択だといえるでしょう。

※こちらの記事もあわせて読まれています。

→【体験談あり】公務員から司法書士資格を目指すリアルを大公開!

9.司法書士試験の概要

司法書士試験の日程や試験内容、合格後の流れなど、概要を説明します。

9-1.試験日、受験資格

司法書士試験では、7月に筆記試験、10月に口述試験が実施されます。

受験資格は特にありません。年齢、学歴、職歴、国籍に関係なく、誰でも受験することができます。そのため、20代の若手から60代のベテランまで、様々な方が挑戦しています。

| 筆記試験 | 口述試験 | |

| 試験日 | 7月上旬の日曜日 | 10月中旬〜下旬頃 |

| 試験時間 | ・午前の部 (10:00~12:00) ・午後の部 (13:00~15:00) | ・筆記試験合格者 のみが受験 ・1人あたり約15分 の面接形式 |

※こちらの記事もあわせて読まれています。

→司法書士になるには?受験資格・難易度・高卒でもなれるのかなど詳細解説

→司法書士の口述試験とは?質問例や合格率、対策のポイントを解説

9-2.試験の内容

司法書士試験は、「択一式」と「記述式」、「口述式」の3つに分かれています。

筆記試験は、全11科目で構成されており、択一式が70問、記述式が2問出題されます。

口述試験は、筆記試験に合格した人だけが受験する試験です。しっかりと準備をすれば、口述試験で不合格者となるケースは極めて少ないです。

| 択一式 | 記述式 | 口述式 | |

| 科目 | 【主要科目】 ・民法 ・商法、会社法 ・不動産登記法 ・商業登記法 【マイナー科目】 ・憲法 ・刑法 ・民事訴訟法 ・民事執行法 ・司法書士法 ・供託法 | ・不動産登記法 ・商業登記法 | ・不動産登記法 ・商業登記法 ・司法書士法 など |

※司法書士試験の内容は、こちらの記事で詳しく解説しています。

→司法書士試験の試験科目は?配点や問題数・合格するためのポイントを解説

→司法書士試験の民法|過去問だけで良い?正しい勉強法を解説します

→初学者必見!司法書士の不動産登記法をわかりやすく解説

9-3.勉強時間や合格率

司法書士試験の合格率は「4〜5%」で推移しています。

ただし、この数字には「お試し受験」や「準備不足での受験」も含まれているため、本気で勉強した人に限れば、もう少し高くなるでしょう。

| 合格率 | |

| 令和6年 | 5.3% |

| 令和5年 | 5.2% |

| 令和4年 | 5.2% |

必要な勉強時間は「3000時間」が目安といわれていますが、人によって全く異なります。5年、10年と挑戦して合格する人もいれば、半年程度の超短期で合格する人もいるからです。

合格率は低いですが、高度なひらめきが要求される試験ではありません。努力型の試験なので、コツコツと勉強すれば誰でも合格することができます。

※司法書士試験の合格率や勉強時間は、こちらの記事で詳しく解説しています。

→司法書士試験の合格率はなぜ低い?2023年度の合格率や過去10年間の推移についても解説

→司法書士試験合格に必要な勉強時間とは?社会人・独学で合格できるか?も解説

9-4.合格発表後の流れ

合格発表は、10月下旬〜11月の上旬に行われます。

合格後、司法書士として活動するためには、新人研修の受講や司法書士会への登録が必要です。また、認定司法書士になるためには、登録後に特別研修を受講し、考査に合格することも必要になります。

※合格発表後の流れは、こちらの記事で詳しく解説しています。

→司法書士合格後の流れとは?研修から登録までの詳細を徹底解説

→司法書士は登録しないとどうなる?登録料や流れ・登録不要なケースとは

10.司法書士試験に短期合格する方法

司法書士試験は簡単な試験ではありません。しかし、正しい方法で学習を進めれば、短期合格も十分に可能な試験です。

短期合格するために必要なポイントは、「盤石な基礎」「絞り込みと繰り返し」、そして「強い信念」の3つです。それぞれのポイントについて説明します。

10-1.盤石な基礎を身につける

司法書士試験で最も大切なのは、法律家として必要な考え方を身につけることです。

むやみに知識を暗記するのではなく、背景にある原理・原則をしっかりと理解しましょう。「なぜその規定が存在するのか」、「どのような場面で適用されるのか」まで理解してこそ、初めて実践で使える知識となるのです。

勉強を始めると、「難しい問題・応用的な問題」ばかりに目がいってしまいますが、まずは基本をおさえることが最優先です。体系的なインプットと効率的なアウトプット(問題演習)を交互に行い、盤石な基礎を身につけましょう。

10-2.知識の絞り込みと繰り返しをする

短期合格を実現するには、知識の「絞り込み」と「繰り返し」が欠かせません。

多くの人が「たくさんの教材をこなせば合格できる」と考えていますが、これは効率的ではありません。大切なのは、厳選した教材で必要な知識を確実に身につけること…つまり「10個のあやふやな知識」ではなく、「5個の正確な知識」を身につけることだからです。

司法書士試験は、単なる「ものしり博士」が受かる試験ではありません。試験で学ぶ内容は、そのまま実務でも必要となる知識です。だからこそ、本当に必要な範囲を見極め、何度も繰り返すことで、確かな実力を身につけることが必要なのです。

やみくもに手を広げるのではなく、信頼できる教材を選んで徹底的に繰り返しましょう。知識の「絞り込み」と「繰り返し」を追求することが、合格の最短ルートとなるはずです。

10-3.絶対に合格するという強い信念をもつ

司法書士試験では、「絶対に合格する」という強い信念が欠かせません。

合格まで「1年以上」かかるケースも多いので、長期間モチベーションを維持し続けることが欠かせないからです。

モチベーションを維持し続けるには、「なぜ司法書士を目指したいのか」「合格後どうなりたいのか」という点をハッキリさせることが大切です。

合格者体験記を読んだり、すでに実務で活躍している先輩の話を聞いてみて、自分の合格後の姿をイメージしてみましょう。実際の仕事内容、やりがい、働き方など、自分が理想とする司法書士像を具体的にイメージすることで、モチベーションを高く保つことができるのです。

※こちらもあわせて読まれています。

→【司法書士試験の合格体験記】特集!諦めなければ誰でも合格できる

→合格後の活躍 実務家レポート

11.まとめ

記事のポイントをまとめます。

◉司法書士は「法律手続きのプロフェッショナル」

・「不動産登記」と「商業登記」の専門家・5つの独占業務がある

・認定司法書士になれば140万円以下の裁判代理もできる

◉登記の他にも、様々なシーンで活躍している

・成年後見人としての活動

・借金問題(カードローンなど)の解決

・労働トラブルの対応

・インターネット取引のトラブル など

◉年齢・経験を問わずキャリアチェンジできる

◉独立開業しやすく、年収1000万以上も可能

◉将来性は高く、AI時代でも安定したニーズがある

以上です。

司法書士は、法律の専門家として新しいキャリアを築ける資格です。

簡単な道のりではありませんが、着実に努力を重ねていけば、必ず合格への道が開けるでしょう。

司法書士試験に合格したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾をご活用ください。伊藤塾の司法書士試験対策講座は、合格者の半数近くが利用しているという確かな実績を持っています。 ぜひ新たな一歩を踏み出してみてください。 伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートします。

著者:伊藤塾 司法書士試験科

伊藤塾司法書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの司法書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、司法書士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。