司法書士の不動産登記とは?仕事の種類や実際の流れ、報酬を徹底解説

不動産登記は、土地や建物の権利関係を示し、取引の安全を守るための制度です。あまりなじみがないかもしれませんが、次のようなケースで司法書士が行っています。

・土地やマンションの購入した → 所有権移転登記・相続する財産に不動産があった → 相続登記

・マイホーム新築のために住宅ローンを組んだ → 抵当権設定登記

本記事では、司法書士の「不動産登記」業務をわかりやすく解説していきます。

不動産登記の内容から具体的な業務の流れ、仕事の報酬まで、司法書士に興味がある方必見の内容を取り上げました。

不動産登記について知りたい方、司法書士の仕事に興味がある方は是非ご一読ください。

◉この記事で分かること・登記の具体的な内容

・司法書士が不動産登記をする理由

・実際の業務の流れ

・不動産登記業務の報酬 など

【目次】

1.司法書士が扱う「不動産登記」とは

1-1.そもそもなぜ不動産登記が必要なの?

1-2.「表示の登記」と「権利の登記」

1-3.司法書士がするのは「権利の登記」のみ

2.司法書士の不動産登記が必要なケースの例

2-1.相続が発生したとき|相続登記

2-2.不動産を購入したとき|所有権移転登記

2-3.借金をするとき|抵当権設定登記

3.不動産登記業務で司法書士が受け取る報酬は?

4.司法書士の不動産登記業務の流れ

4-1.①相談を受けて、状況を確認する

4-2.②必要な手続きを確定し、書類を案内する

4-3.③登記申請書を作成する

4-4.④法務局へ登記申請する(決裁立会)

4-5.⑤登記の完了を報告する

5.不動産登記ができるのは司法書士だけ?弁護士は?

6.まとめ

1.司法書士が扱う「不動産登記」とは

不動産登記とは、不動産に関する権利や所在地、所有者などの情報を管理し、目に見えるようにしておく制度です。

・誰がその土地や建物を持っているのか・所在地はどこなのか

・どういったストーリー(プロセス)を辿ってきたのか

・借金の担保になっていないか

・賃貸している人はいるのか

こういった情報を登記簿によって管理し、誰でも確認できるようにすることで、安心して不動産取引を行えるようにしています。

そして、この「不動産登記」の専門家が司法書士です。複雑な「不動産登記」を専門知識をもった司法書士が行うことで、スムーズな不動産取引を支えています。

※こちらの動画もご覧ください。

「第3回【Withコロナの時代のスーパーライセンス”司法書士”を知る!】司法書士ライセンスがお金をもらってできる①不動産登記」

1-1.そもそもなぜ不動産登記が必要なの?

不動産登記が必要な理由は、動産と不動産の性質の違いにあります。

日常の売買をイメージしてみてください。動産…たとえば食品や日用品の場合、取引によって商品自体が移動します。売買が終わると誰のものかハッキリと分かるケースが通常です。

しかし、不動産はそうはいきません。土地や建物は動かせないので、所有者や権利関係を確認することが難しいのです。そのため、所有者や権利関係を記録し、誰でも確認できる仕組みが必要となります。

この役目を果たしているのが「不動産登記」です。登記によって、土地や建物の権利を明らかにすることで、不動産取引の信用が守られているのです。

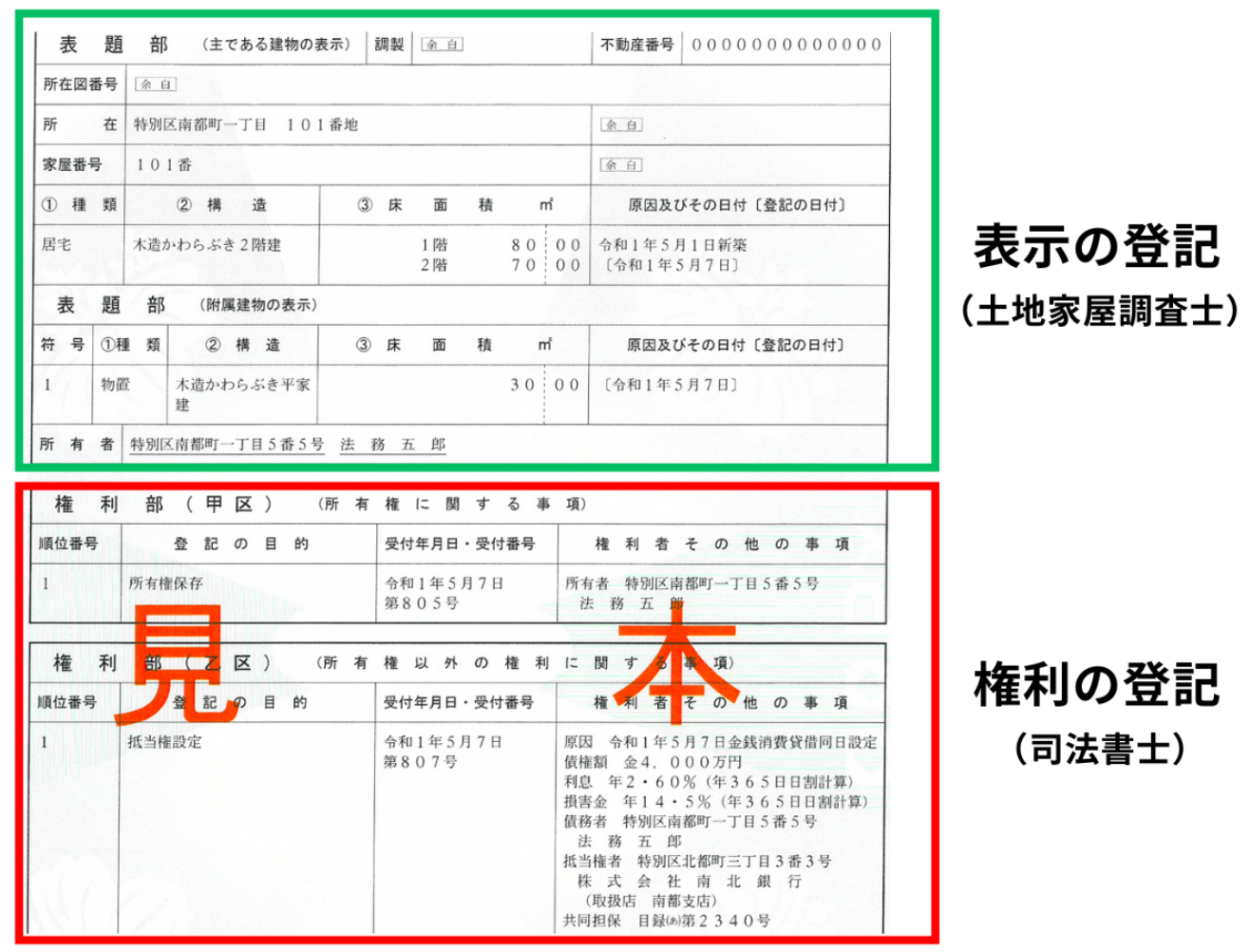

1-2.「表示の登記」と「権利の登記」

不動産登記は、大きく「表示の登記」と「権利の登記」に分かれます。

「表示の登記」は、その不動産の物理的な状況を記録する登記です。その不動産がどこにあり、どんな形や広さなのかが記録されています。

一方で、「権利の登記」は、不動産を持っている人の名前や、借金の担保になっているか等の情報を記録する登記です。所有権、抵当権、賃借権など、不動産の権利関係が記録されています。

たとえば、マイホームを新築したケースで考えてみましょう。

まず、「表示の登記(建物表題登記)」によって、家の住所や面積を記載します。そして、「権利の登記(所有権保存登記)」によって、建物の所有者(所有権)や、借金の担保になっていないか(抵当権)を明らかにします。この2つの登記がそろうことで、マイホームの情報が分かる仕組みになっているのです。

(出典:「登記事項証明書」の例を加工して作成|法務省‐不動産登記のABC)

1-3.司法書士がするのは「権利の登記」のみ

不動産登記のうち、司法書士が扱うのは「権利の登記」です。

たとえば、マイホームを新築したときの「所有権保存登記」や借金の担保にしたときの「抵当権設定登記」、不動産を相続したときの「相続登記」などがあります。

一方、「表示の登記」を扱うのは土地家屋調査士です。現地の状況を確認したり、筆界を確認したりする必要があるので、土地家屋調査士の独占業務とされています。

2.司法書士の不動産登記が必要なケースの例

では、具体的にどのようなケースで不動産登記が必要になるのでしょうか?

相続が発生したとき、不動産を購入したとき、借金をするとき等の3つのケースを取り上げ、それぞれどのような登記が必要になるのか説明します。

2-1.相続が発生したとき|相続登記

相続が発生すると、不動産の名義を「亡くなった人」から「相続した人」に変更する手続きが必要です。これを「相続登記」といいます。

以前は申請義務がなかったため、登記簿を見ても所有者が分からない土地が急増していました。所有者不明土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するとも言われていたのです。

しかし、2024年4月の法改正によって相続登記の申請が義務化されました。そのため、司法書士の仕事の中でも、特に注目されている仕事の一つとなりました。高齢社会によって、今後も仕事が増えてくることが予想される分野です。

2-2.不動産を購入したとき|所有権移転登記

不動産を購入した場合、売主から買主へ所有権を移転する登記が必要になります。これを「所有権移転登記」といいます。

法律上の義務ではありませんが、この登記をしないと所有権を第三者に主張することができません。

(※民法を学習した人は、二重譲渡のケースを思い出してみてください。)

例えば、登記を放置している間に売主が同じ不動産を二重に売却してしまった場合、先に登記を済ませた人が正式な所有者として認められてしまいます。つまり代金を支払っていても、不動産を手に入れることができなくなってしまうのです。

このようなリスクを防ぐためにも、不動産を購入したら司法書士に依頼して、必ず所有権移転登記をしなければいけません。

2-3.借金をするとき|抵当権設定登記

高額のお金を借りるときも、不動産登記が必要です。

例えば、住宅ローンを組むときは不動産を担保にして借り入れするケースが多いでしょう。このとき必要な登記を「抵当権設定登記」といいます。

抵当権設定登記は、その不動産が住宅ローンの担保になっていることを示す登記です。万が一返済できなくなったとき、金融機関が優先的に債権回収できる権利を記録しているのです。

逆に、住宅ローンを完済した後は「抵当権抹消登記」をする必要があります。この手続きを怠ると、借金の担保になっていると見え続けるため、不動産の価値を下落させたり、売却するときにトラブルになってしまいます。

3.不動産登記業務で司法書士が受け取る報酬は?

不動産登記業務の報酬は、各司法書士が自由に決めることができます。そのため、個人の経験や実績、依頼者との関係性、地域性などで変わってきます。

とはいえ、実際にどの程度の報酬を得られるのか気になる人も多いでしょう。そこで、日本司法書士会連合会が実施した報酬アンケートの結果を紹介します。

あくまでも平均なので、不動産登記1件あたりの報酬イメージの参考としてご活用ください。

【不動産登記の報酬】

| 不動産登記の内容 | 報酬の平均 |

| 所有権移転登記(贈与) | 5万3,902円 |

| 所有権移転登記(売買1) | 5万6,678円 |

| 所有権移転登記(売買2) | 9万4,887円 |

| 所有権移転登記(相続) | 7万4,888円 |

| 所有権保存登記 | 2万9,060円 |

| 抵当権設定登記-1 | 4万2,699円 |

| 抵当権設定登記-2 | 7万6,383円 |

| 抵当権抹消登記 | 1万7,470円 |

| 所有権登記 名義人住所変更登記 | 1万3,913円 |

| 信託に係る登記 | 7万7,478円 |

引用:報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)|日本司法書士会連合会

4.司法書士の不動産登記業務の流れ

実際の不動産登記業務の流れを見ていきましょう。

不動産売買のケースでは、次のような流れで進んでいきます。

① 相談を受けて、状況を確認する② 必要な手続きを確定して、書類を準備する

③ 登記申請書を作成する

④ 法務局へ登記申請する(決裁立会)

⑤ 登記の完了を確認して、案件が終了する

4-1.①相談を受けて、状況を確認する

不動産登記業務は、まず依頼者からの相談を受けることから始まります。

不動産会社や金融機関、ときには個人から直接相談を受けることもあります。

基本的には、依頼がくるタイミングで売買契約が成立しているケースが多いです。司法書士が内容を確認し、契約書や登記簿情報をもとに必要な手続きの全体像を把握していきます。

契約の決済日(契約代金を支払う日)が決まっているケースでは、必ず決済日に登記申請をしなければいけません。決済日から逆算してスケジューリングすることが求められます。

4-2.②必要な手続きを確定し、書類を案内する

手続きが確定したら、必要となる書類を依頼主に案内します。

書類の一覧表を作成して、期限に間に合うよう準備してもらいましょう。例えば、印鑑証明書や不動産の権利書、住民票などが挙げられます。必要書類が不足していたり、不備があったりすると登記できなくなるため、何度も確認することが必要です。

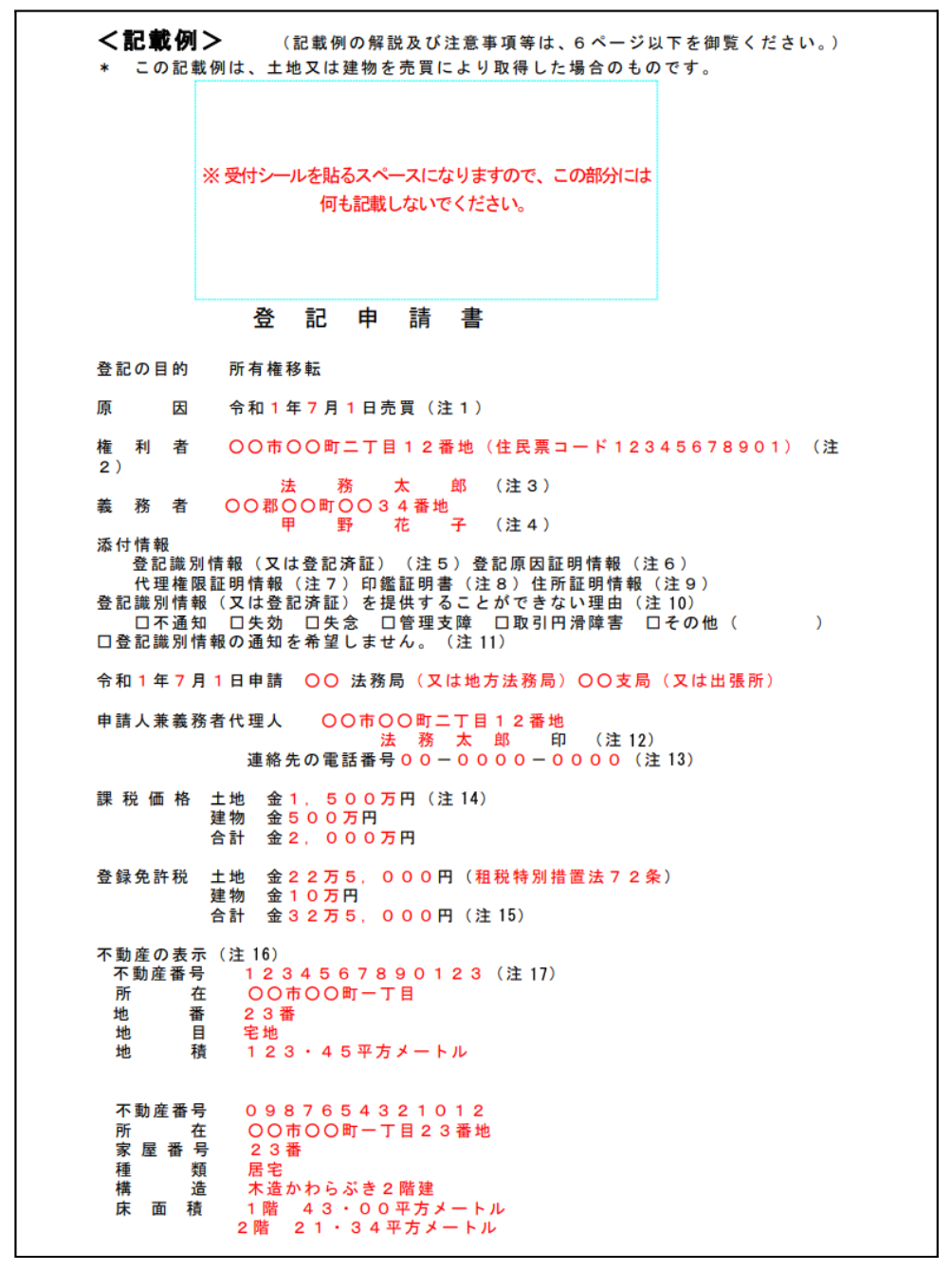

4-3.③登記申請書を作成する

必要書類が揃ったら、登記申請書を作成します。

先ほど「登記簿の記載例」を紹介しましたが、司法書士が自分で登記簿に書き込むわけではありません。司法書士は「登記申請書」を作成して申請を行い、登記は法務局の「登記官」が行います。

申請書の形式は決まっているので、権利者(買主)や義務者(売主)の情報、不動産の詳細、登記の原因などを記載していきます。

【登記申請書のイメージ】

(引用:不動産登記の申請書様式について|法務局)

4-4.④法務局へ登記申請する(決裁立会)

決済日を迎えたら、いよいよ完成した申請書と必要書類を法務局に提出します。

当日は、不動産の買主や売主、仲介会社が集まって書類や本人性の確認を行い、司法書士が決裁宣言(登記申請できることの宣言)をします。この宣言によって資金の移動が実行されるのです。

最近はドラマでも「地面師詐欺」が話題となりましたが、こういった特殊詐欺を防ぐのも「決裁立会」の役割です。責任は重大ですが、やりがいを感じやすい仕事と言えるでしょう。

※司法書士の「決裁立会」のイメージを掴みたい方は、ぜひ次の動画もご覧ください。

「新人司法書士!実務で注意すべきポイント(不動産売買編)」

4-5.⑤登記の完了を報告する

法務局での審査が完了すると、登記識別情報通知(登記済権利証)が発行されます。

この通知をもとに、司法書士が最終確認を行い、依頼者に書類を引き渡して案件が完了します。依頼から完了までは、約1〜2ヶ月程度が目安です。

5.不動産登記ができるのは司法書士だけ?弁護士は?

法律上、司法書士以外が報酬を受け取って不動産登記を行うことは認められていません。

ただし、例外として弁護士だけは、不動産登記業務を扱うことができます。しかし「法律上できること」と「実際にこなせること」は全く別問題です。

そもそも、弁護士と司法書士では得意とする職務領域が大きく異なります。

弁護士は紛争解決のスペシャリストであり、必ずしも不動産登記に精通しているわけではありません。一方、司法書士は「登記手続きのプロフェッショナル」として、専門的な知識やスキルを身に着けています。もちろん、不動産登記に詳しい弁護士もいますが、一般的には司法書士の方が専門的な知識と経験を持っていると言えるでしょう。

特に、複雑な相続登記や抵当権設定登記などをスムーズにこなすことは、司法書士でなければ難しいものです。これから司法書士を目指す人は、ぜひ試験勉強を通じて、実務でも使えるスキルを身につけてください。

6.まとめ

最後に、記事のポイントをまとめます。

◉「不動産登記」とは、不動産の情報を管理し、誰でも見えるようにしておく制度

◉不動産登記は、大きく2つに分かれる

・「表示の登記」…場所や大きさについての登記(土地家屋調査士が担当)

・「権利の登記」…所有者や権利についての登記(司法書士が担当)

◉不動産登記が必要なケースは次のとおり

・不動産を相続したときの「相続登記」

・マンション購入時の「所有権移転登記」

・お金の借り入れるときの「抵当権設定登記」 など

◉複雑な不動産登記を正確にするには、司法書士の専門性が不可欠

以上です。

不動産登記の仕事はイメージしづらいですが、司法書士の専門性が最も発揮される分野です。司法書士試験の勉強を通じて、実務でも使えるスキルを身につけましょう。

司法書士試験に合格したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾をご活用ください。

伊藤塾の司法書士試験対策講座は、合格者の半数近くが利用しているという確かな実績を持っています。新たな一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートします。

→「伊藤塾 司法書士入門講座」はこちら

著者:伊藤塾 司法書士試験科

伊藤塾司法書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの司法書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、司法書士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。