社会福祉士が成年後見人になるには?経験を活かし高収入!法律資格とのWライセンスがおすすめ

社会福祉士にとって、成年後見人は専門スキルを活かせる魅力的な仕事です。しかし、そこに至るまでの道のりは長く、報酬も安定しているとは限りません。

では、成年後見人の他に社会福祉士の資格が活かせる仕事はないのでしょうか?

ダブルライセンス等によって可能性を広げることはできるのでしょうか?

本記事では、社会福祉士が成年後見人になるまでの流れと、資格が活かせる仕事、ダブルライセンスとしておすすめしたい資格を紹介します。

さらに、社会福祉士の経験を存分に活かしながら、年収アップも見込めるおすすめの選択肢として「法律職」へのキャリアチェンジについても取り上げました。

実際に福祉の仕事をしながら司法書士試験に合格された方のインタビュー動画も用意したので、是非ご覧ください。

【目次】

1.最短4年?社会福祉士が成年後見人になるまでの流れ

1-1.①日本社会福祉士会に入会する

1-2.②基礎研修Ⅰ~Ⅲを修了する

1-3.③成年後見人養成研修を受講する

1-3-1.成年後見人材育成研修

1-3-2.名簿登録研修

1-4.④「ぱあとなあ」の成年後見人等候補者名簿に登録する

2.社会福祉士が成年後見人になった場合の報酬

2-1.成年後見人の報酬の決まり方

2-2.報酬が高い仕事は弁護士や司法書士が選任されやすい

2-3.申立てに関する支援は行えない

3.社会福祉士の資格が活かせる仕事

3-1.地方公務員

3-2.病院のソーシャルワーカー(MSW)

3-3.学校のソーシャルワーカー(SSW)

4.ダブルライセンスによって選択肢が増えるケースも

4-1.ケアマネージャー(介護支援相談員)

4-2.ケアワーカー(介護福祉士)

4-3.精神保健福祉士(PSW)

5.目からウロコ!法律職へのキャリアチェンジ

5-1.宅建士(宅地建物取引士)

5-2.行政書士

5-3.司法書士

6.【体験談】福祉の仕事で知った司法書士!受験3回目で合格

7.まとめ

1.最短4年?社会福祉士が成年後見人になるまでの流れ

社会福祉士の資格があれば、誰でも成年後見人になれるわけではありません。

成年後見人として活動するためには、「基礎研修」や「成年後見人養成研修」を修了する必要があり、最短でも4年はかかります。具体的な流れを見ていきましょう。

1-1.①日本社会福祉士会に入会する

成年後見人を目指すなら、まず日本社会福祉士会への入会が必要です。

社会福祉士会への入会は本来「任意」ですが、入会しないと成年後見人になるための研修を受講できません。

入会には入会金と年会費が必要で、合計で2〜3万円程度かかります。具体的な金額は都道府県によって異なるので、所属する社会福祉士会に確認しましょう。

1-2.②基礎研修Ⅰ~Ⅲを修了する

次に「基礎研修」を受講することが必要です。

研修は「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の3段階に分けて実施されており、必ず「基礎研修Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ」の順番で受講しなければいけません。同時に受講することはできないので、最短でも3年かかります。

時間はかかりますが、基礎研修を修了することが、「成年後見人養成研修」の受講要件です。成年後見人を目指すなら、早めに受講しておきましょう。

1-3.③成年後見人養成研修を受講する

基礎研修を終えたら、いよいよ成年後見人養成研修です。

成年後見人養成研修は、「成年後見人材育成研修」と「名簿登録研修」の2つに分かれています。

1-3-1.成年後見人材育成研修

「成年後見人材育成研修」は、成年後見制度を活用する社会福祉士が受講する研修です。

これだけで成年後見人となれるわけではありませんが、この後実施される「名簿登録研修」を受講するために必要です。

4日間の研修によって、成年後見制度の相談援助に活用できる知識を習得します。

1-3-2.名簿登録研修

「名簿登録研修」は、後見人等候補者名簿に登録し、成年後見人の仕事を受任するための研修です。2日間の研修を通じて、専門職後見人として身につけるべき知識・技術を習得します。

研修の最後には、修了試験が実施されます。試験に合格することで、後見人等候補者名簿への登録が可能となるのです。

1-4.④「ぱあとなあ」の成年後見人等候補者名簿に登録する

成年後見人材育成研修が終わったら、いよいよ日本社会福祉士会権利擁護センター「ぱあとなあ」へ登録します。

この登録が終わると「成年後見人等候補者名簿」に名前が記載されます。ここまで完了して初めて、家庭裁判所が後見開始の申立てを受理した際に、成年後見人として選任されるチャンスを得られるのです。

2.社会福祉士が成年後見人になった場合の報酬

「社会福祉士が成年後見人になれば、きっと高い報酬が得られるはず」…こんな期待を持っている方も多いでしょう。

しかし、社会福祉士が成年後見人になった場合の報酬は決して高額とは限りません。

報酬の高い仕事は、弁護士や司法書士などの法律職が選任されるケースが多く、業務内容にも制限があるからです。成年後見人の報酬について詳しく見ていきましょう。

2-1.成年後見人の報酬の決まり方

成年後見人の報酬は、家庭裁判所が被後見人の財産状況などを考慮して決定します。

基本的な報酬は月額2万円程度ですが、管理する財産額によって変動します。

例えば、預貯金などの管理財産が1000万円を超えると月額3〜4万円、5000万円を超えると月額5〜6万円になります。また、身上保護で特に困難な事情があった場合は、基本報酬の50%まで上乗せされることもあります。(出典:東京家庭裁判所|成年後見人等の報酬額のめやす)

報酬額は法律で決まっているわけではないので、裁判官の判断によっても変わってくるでしょう。

これらの報酬は被後見人の財産から支払われるため、十分な財産がない場合は報酬を得られないケースもあります。その場合は、成年後見人から生活保護の申請をしたり、自治体の助成制度を使うなどの対応が必要です。

2-2.報酬が高い仕事は弁護士や司法書士が選任されやすい

一般的に、財産管理が中心となる案件…つまり「報酬が高めの案件」では、弁護士や司法書士が選任されるケースが多いです。

これは、財産管理額が大きい案件では、法律の専門知識を活かした複雑な財産管理が必要となるからです。例えば、不動産の売却や相続関係の処理、借金の整理といった法律に関わる業務が含まれる場合は、弁護士や司法書士が選ばれやすくなります。

社会福祉士は、むしろ身上監護(日常生活の支援や福祉サービスの調整など)が中心となる案件で選任されることが多いです。財産規模が小さい仕事が多いので、報酬額は低くなる傾向があります。

2-3.申立てに関する支援は行えない

成年後見制度では、「申立て」に関する書類作成や手続きの代理は、弁護士や司法書士の独占業務となっています。そのため、社会福祉士は「申立て」の支援を行うことができず、申立てによって報酬を得ることもできません。

社会福祉士が関わることができるのは、成年後見制度に関する「利用相談」までなのです。

相談を受けても、その後の手続きは弁護士や司法書士に委ねる必要があるので、報酬を得る機会を減少させる大きな要因となっています。

(参考:社会福祉士が行う成年後見制度の利用に関する相談について(注意喚起))

3.社会福祉士の資格が活かせる仕事

成年後見人以外でも、社会福祉士の資格やスキルは様々な仕事で活かすことができます。

安定性の高い公務員から、専門性を活かせる医療機関まで、さまざまな選択肢があります。

社会福祉士が活躍できる仕事を見ていきましょう。

3-1.地方公務員

地方公務員は、社会福祉士の資格を活かせる代表的な仕事の一つです。

都道府県庁や市役所の福祉課、自治体の福祉事務所などで活躍できます。収入が安定していることはもちろん、休暇制度も充実しているため、ワークライフバランスを重視したい方に特におすすめです。

業務内容は、必ずしも福祉の現場だけではありません。一般的な事務作業や住民対応など、事務職と同じような仕事を担当することもあります。

福祉職の採用は年齢制限が緩やかな自治体が多く、社会人経験者枠での募集も多いです。

3-2.病院のソーシャルワーカー(MSW)

医療ソーシャルワーカー(MSW)として、病院やクリニックで活躍する道もあります。

主な仕事は、患者のメンタル面のケアや退院に向けたサポート、他の医療機関との連携調整などです。特に中規模以上の病院では、診療報酬の算定に社会福祉士の配置が必要なケースがあるため、積極的な採用が行われています。

医療の専門家たちと協力しながら、患者さんの心理的・社会的な問題をサポートできるのが、医療ソーシャルワーカーの魅力です。

3-3.学校のソーシャルワーカー(SSW)

スクールソーシャルワーカー(SSW)として、教育現場で活躍することもできます。

スクールソーシャルワーカーは、いじめ、暴力、不登校、児童虐待など、児童・生徒が抱える様々な問題に対して、社会福祉の専門家として支援を行う仕事です。学校の教職員だけでなく、関係機関や地域の人々とも連携しながら、問題解決に向けて活動します。

子どもたちの健やかな成長をサポートできる、やりがいのある仕事といえるでしょう

4.ダブルライセンスによって選択肢が増えるケースも

社会福祉士の資格に加えて、ダブルライセンスを取得することで、より専門性の高いサービスを提供できるようになります。特に福祉分野では、複数の資格を組み合わせることで、活躍の場が大きく広がります。

4-1.ケアマネージャー(介護支援相談員)

ケアマネージャーは、介護保険に特化した資格です。

都道府県が認定する公的資格であり、要介護者のケアプランの作成や、介護保険サービス事業者との連携など、介護保険のスペシャリスト的な存在として活躍しています。

業務内容こそ違いますが、社会福祉士とケアマネージャーは深く関係しています。

例えば、ケアマネージャーが作成したケアプランを、社会福祉士が間に入って情報共有し、医療機関で活用するなど、様々な場面で連携しているのです。

ダブルライセンスを取得すれば、利用者の生活全体を見渡しながら、広い視野をもって活躍できるでしょう。

4-2.ケアワーカー(介護福祉士)

介護福祉士は、利用者に直接触れて介護を行う国家資格です。

社会福祉士が「相談援助」のプロフェッショナルだとすれば、介護福祉士は「身体介護」のスペシャリストといえるでしょう。ダブルライセンスを取得することで、利用者の生活上の悩みから具体的な介護技術まで、専門的なサポートが可能になります。

特別養護老人ホームでは兼務が禁止されていますが、2つの専門知識やスキルは深く関連しています。転職やキャリアアップで大きな力を発揮するでしょう。

社会福祉士が介護福祉士の資格を取るには、「3年以上の実務経験」と「介護福祉士実務者研修の修了」などの要件をクリアした上で、国家試験に合格することが必要です。

4-3.精神保健福祉士(PSW)

精神保健福祉士は、精神面に課題を抱える方々を支援する国家資格です。

社会福祉士が高齢者、障害者、子どもなど、幅広い対象者への相談援助を行うのに対して、精神保健福祉士は「心の問題(メンタル・ヘルス)」に特化して相談援助を行います。相談援助というスキルは共通していますが、それぞれ専門領域が異なるのです。

ただし、試験科目には共通点が多いため、同時に受験する人も増えています。

ダブルライセンスを取得することで、精神科病院やメンタルクリニック、障害福祉サービス事業所など、より専門性の高い職場で活躍できるでしょう。

5.目からウロコ!法律職へのキャリアチェンジ

社会福祉士の知識やスキルは、実は法律の仕事でも大きな強みとなります。

特に、福祉と関わりの深い高齢者支援などの分野では、福祉の経験を持つ法律家として、より専門性の高いサービスを提供できるのです。

社会福祉士からキャリアチェンジしやすい資格として、宅建士、行政書士、司法書士の3つを紹介します。

5-1.宅建士(宅地建物取引士)

宅建士は、不動産取引の専門家として活躍できる法律資格です。

社会福祉士としての知識は、高齢者向け住宅の紹介や、障害者の方への住宅支援など、様々な場面で活かすことができます。例えば、バリアフリー物件の提案や、介護施設への入居相談など、福祉と不動産の両方の視点からアドバイスできます。

また、宅建士は勉強期間が比較的短く、法律初学者から挑戦しやすい資格としても知られています。ダブルライセンスを取得すれば、「相談援助(社会福祉士)」と「不動産取引(宅建士)」の専門スキルをかけ合わせた専門職として、高齢社会で求められるサービスを提供できるでしょう。

※宅建士については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→【完全版】宅建とは?試験の詳細や宅建士の仕事内容など資格のすべてを徹底解説!

5-2.行政書士

行政書士は、官公署に提出する書類の作成を専門とする国家資格です。

社会福祉士の経験は、特に福祉系の許認可申請や補助金申請の分野で大きな強みとなります。例えば、介護施設の開設や障害福祉サービス事業所の指定申請など、福祉分野の専門知識を活かせる場面は、数多く存在しています。

社会福祉士としての知識やノウハウを活かしながら、より専門的な法務サービスを提供できるでしょう。

※こちらの記事も読まれています。

→【完全版】行政書士とは?結局何をする人?徹底的にわかりやすく解説します!

→ 社会福祉士・ケアマネから行政書士へ!福祉分野の経験を活かして活躍できる理由とは

5-3.司法書士

司法書士は、不動産登記や商業登記、成年後見などの法務手続きを専門とする国家資格です。

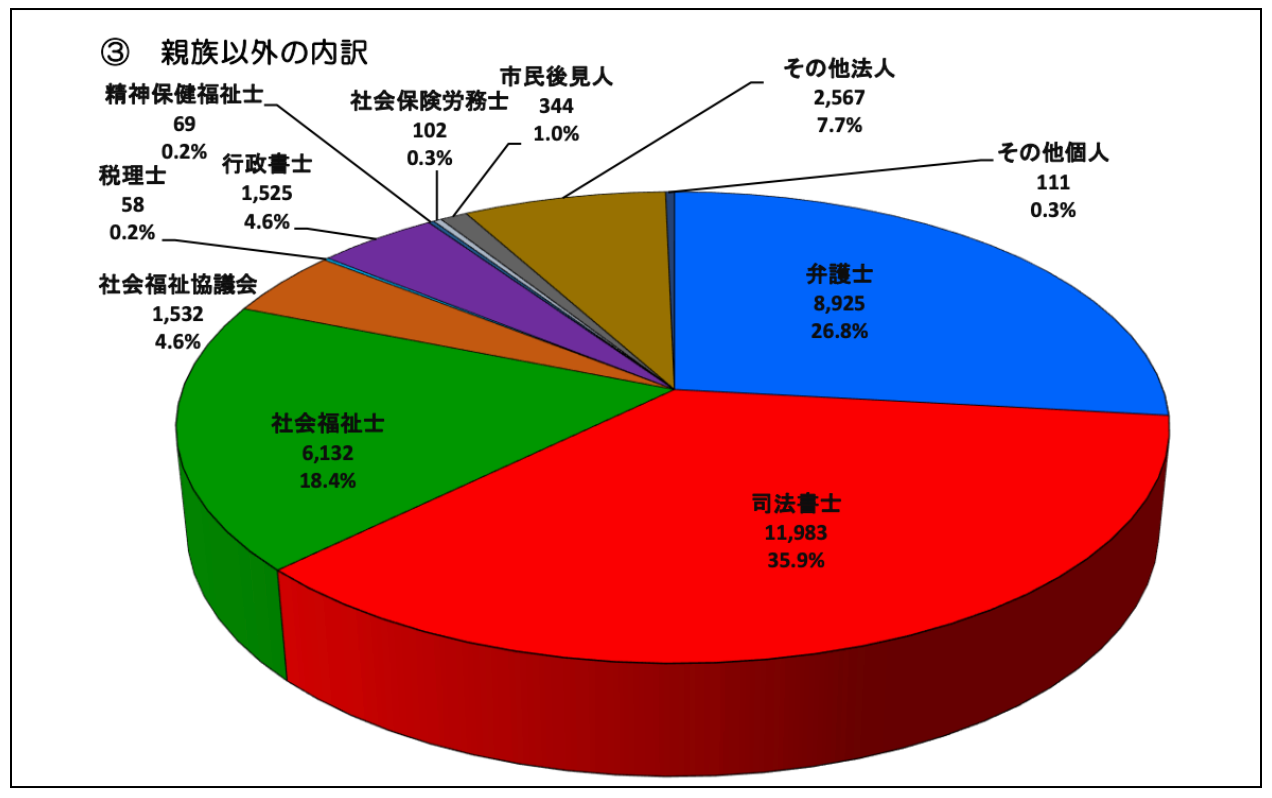

成年後見分野では、家庭裁判所から成年後見人として選任される割合が、最も高い専門職として知られています。

【成年後見人の割合】

(画像引用:成年後見関係事件の概況|最高裁判所事務総局家庭局)

社会福祉士のスキルをもった司法書士は、高齢者福祉の分野で圧倒的な強みを発揮します。

相談者の生活を深く理解する「社会福祉士」のスキルと、財産管理や契約に関する「司法書士」の法律知識を組み合わせることで、質の高いサポートが可能になるからです。

さらに、社会福祉士では扱えなかった「後見人の選任申立て」や複雑な財産管理も担当できるため、報酬面でも大きなメリットがあるでしょう。

司法書士試験は簡単ではありませんが、正しい方法で勉強をすれば、最短1年程度で合格することもできます。社会福祉士から成年後見人を目指す一般的なルート(最短4年)と比べても、かなり短い期間でキャリアをスタートできるのです。

→【完全版】司法書士とは?仕事内容・年収・資格のメリットをわかりやすく解説

→【合格者体験記】福祉関係から司法書士試験へ

6.【体験談】福祉の仕事で知った司法書士!受験3回目で合格

ここまで、実は「福祉業界」から「法律職」へキャリアチェンジする選択肢もあることを説明してきました。とはいえ、法律の知識がない状態から本当に挑戦できるのか、不安に思う方も多いでしょう。

そこで、実際に福祉現場で働きながら司法書士試験に合格した久住さんのインタビュー動画をご紹介します。成年後見業務をきっかけに司法書士を目指し、見事に合格した体験談は、きっと皆様の参考になるはずです。

7.まとめ

記事のポイントをまとめます。

◉社会福祉士が成年後見人になるまでの流れ

① 日本社会福祉士会へ入会する② 基礎研修Ⅰ~Ⅲを修了する

③ 成年後見人養成研修を受講する

④ 「ぱあとなあ」の成年後見人等候補者名簿へ登録する

◉成年後見人としての報酬

・財産管理額が大きいほど、報酬も高くなりやすい

・報酬が高い仕事は弁護士・司法書士が選任されやすい

◉成年後見人になるなら、司法書士とのダブルライセンスが最も効果的

以上です。

成年後見人を目指すのであれば、司法書士試験に挑戦することで、新たな可能性が広がります。司法書士試験に合格したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾をご活用ください。伊藤塾の司法書士試験対策講座は、合格者の半数近くが利用しているという確かな実績を持っています。 ぜひ新たな一歩を踏み出してみてください。 伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートします。

著者:伊藤塾 司法書士試験科

伊藤塾司法書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの司法書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、司法書士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。