初学者必見!司法書士の不動産登記法をわかりやすく解説

不動産登記法は、司法書士試験でも多くの人が苦手意識をもっています。

ではなぜ、不動産登記法が分かりにくいと感じるのでしょうか?

それは、具体的なイメージが湧きづらい法律だからです。生活でなじみがないことに加えて、民法の知識も必要となるので、不動産登記法で挫折する人は後を絶ちません。

そこで本記事では、不動産登記法を初学者向けに分かりやすく解説します。

◉この記事で分かること・不動産登記の基本

・具体的なイメージをつかむ方法

・試験対策の方法

・記述式のポイント など

この記事を読み進めることで、不動産登記法が少しずつ分かるようになっていくはずです。

これから司法書士試験の勉強を始める方も、不動産登記法の理解に悩んでいる方も、ぜひご一読ください。

【目次】

1.不動産登記法とは?わかりやすく説明

1-1.不動産登記法がわかるには、民法の知識が欠かせない

2.司法書士試験の不動産登記法

2-1.出題形式と配点

2-2.科目の特徴や傾向

3.不動産登記法をわかりやすくイメージするには?

3-1.まずは登記簿を見てみよう

3-2.登記申請書の内容を見てみよう

3-3.民法との関係性をつかもう

4.不動産登記法の学習のポイント

4-1.民法の知識とつなげて考える

4-2.不動産登記法の考え方をおさえる

4-3.所有権、抵当権、根抵当権から勉強する

5.【記述式】不動産登記法の学習法

6.【プロの講義動画】わかりやすい不動産登記法〜こうして学べば、登記はこんなに面白い!!

7.まとめ

1.不動産登記法とは?わかりやすく説明

不動産登記法は、不動産に関する権利関係を公にするための法律です。

わかりやすくイメージするために、まず何故「不動産登記」が必要なのかを考えてみましょう。

私たちが普段行う取引…日用品の売買などをイメージしてください。取引が終わると商品自体が手元から動きます。つまり、所有者が変わったことが第三者からもハッキリと分かります。

それでは、不動産はどうでしょうか?

売買が終わっても、土地や建物といった不動産を動かすことはできません。つまり、誰がその物件を所有しているのかが分からないのです。

そこで、それを確認できる制度を定めたのが「不動産登記法」です。「目に見えない権利」を登記によって示すことで、不動産取引の信頼性を守っています。

不動産登記法は、司法書士「試験」でも司法書士「実務」でも重要な科目です。

単に試験対策として考えるのではなく、実務のトレーニングだと思って勉強していきましょう。

1-1.不動産登記法がわかるには、民法の知識が欠かせない

不動産登記法を理解するには、民法の知識が欠かせません。2つの法律は表裏一体の関係にあるからです。

一例として、土地を売買するケースで考えてみましょう。

売買契約によって土地の所有権は売主から買主に移転します。このルールを学ぶのが「民法」です。一方で、所有権が移転しても、これを登記しなければ第三者に所有権を主張できません。このとき登記する方法を学ぶのが「不動産登記法」なのです。

つまり、「民法」によって物権変動の流れを理解し、「不動産登記法」によってそれを証明する方法を学ぶことになります。民法(実体法)の知識がなければ、いくら不動産登記法(手続法)だけを学んでも理解することはできません。

民法と不動産登記法実体上の物権変動(民法「実体法」)

↓

物権変動を登記簿に反映

(不動産登記法「手続き法」)

「登記は実体を写す鏡である」

司法書士の世界では、よく「登記は実体を映す鏡である」と言われます。常に民法と不動産登記法をリンクさせて考えることを忘れないでください。

2.司法書士試験の不動産登記法

不動産登記法の出題形式や配点、科目の特徴を見ていきましょう。

2-1.出題形式と配点

不動産登記法は、択一式と記述式の2つの形式で出題されます。

択一式の出題数は16問、1問につき3点の配点があり、合計で48点分の得点があります。一方、記述式は1問が出題され、配点は70点です。

択一式と記述式を合わせると118点/350点、試験全体の約34%を占めており、司法書士試験の中でもメイン科目の一つです。

| 配点 | |

| 択一式 | 48点(3点✕16問) |

| 記述式 | 70点(70点✕1問) |

2-2.科目の特徴や傾向

不動産登記法の大きな特徴は、他の法律科目と比べて暗記の比重が高いという点です。

例えば民法の場合、私たちの生活に密接した内容を学びます。理論的に整理できるので、具体的なシーンを思い浮かべて理解すれば、効率よく学習を進められます。

一方、不動産登記法では、先例や通達によって「これが決まり」とされるケースが多いです。理論的でない部分もあるので、理由を深く追求するよりも割り切って「覚える」方が早い箇所も出てきます。

もちろん、理解を疎かにして良いというわけではありません。しかし、覚えるしかない箇所があることも事実です。

体系や趣旨を理解しつつ、必要な知識はしっかりと覚えて、理解と記憶のバランスを取りながら学習していくことが必要です。

3.不動産登記法をわかりやすくイメージするには?

不動産登記法のイメージをつかむには、実際に登記簿や登記申請書の内容を見て、民法との関係性を理解することが大切です。

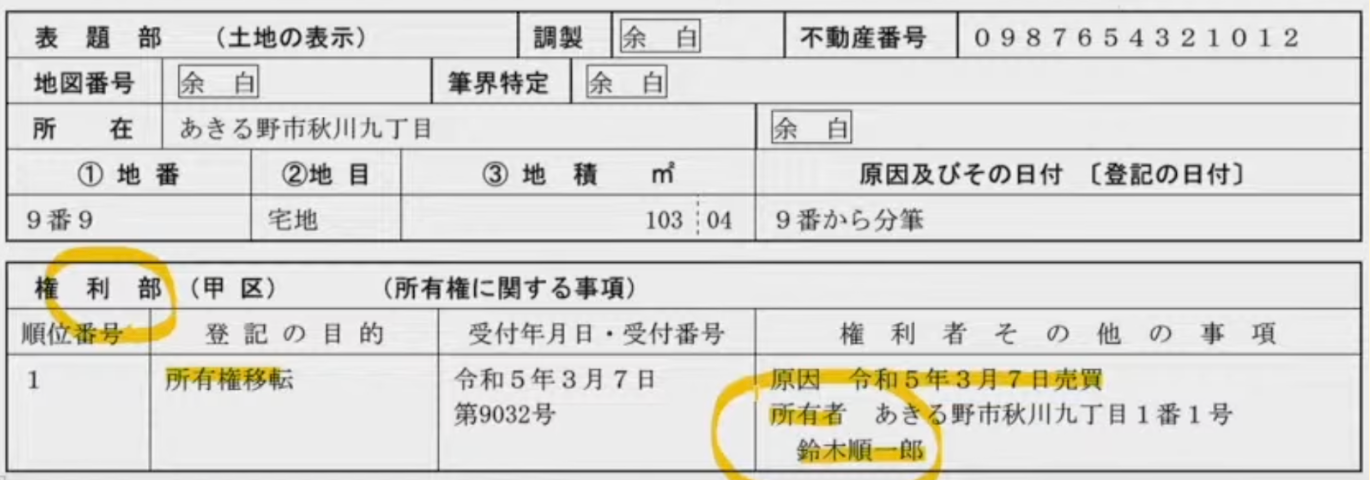

3-1.まずは登記簿を見てみよう

不動産登記法を学ぶ第一歩は、登記簿の内容を見てみることです。

登記簿は、不動産の現在の状況を公的に記録した帳簿であり、「表題部」と「権利部」の2つのパートに分かれています。

表題部には、不動産の所在地、地番、地目、面積といった、その不動産の基本的な情報が記載されています。一方、権利部には、所有権や抵当権など、その不動産に関する権利の内容が記録されています。

例えば、権利部(甲区)を確認してみてください。次のように記載されています。

登記の目的:所有権の移転原因:令和5年3月7日売買

所有者:鈴木順一郎

そうすると、「3月7日の売買」によって、その不動産の所有権が「鈴木純一郎」さんに移転していることがわかります。登記簿を見ることで、その不動産にどのような権利が設定されているのか、一目で把握することができるのです。

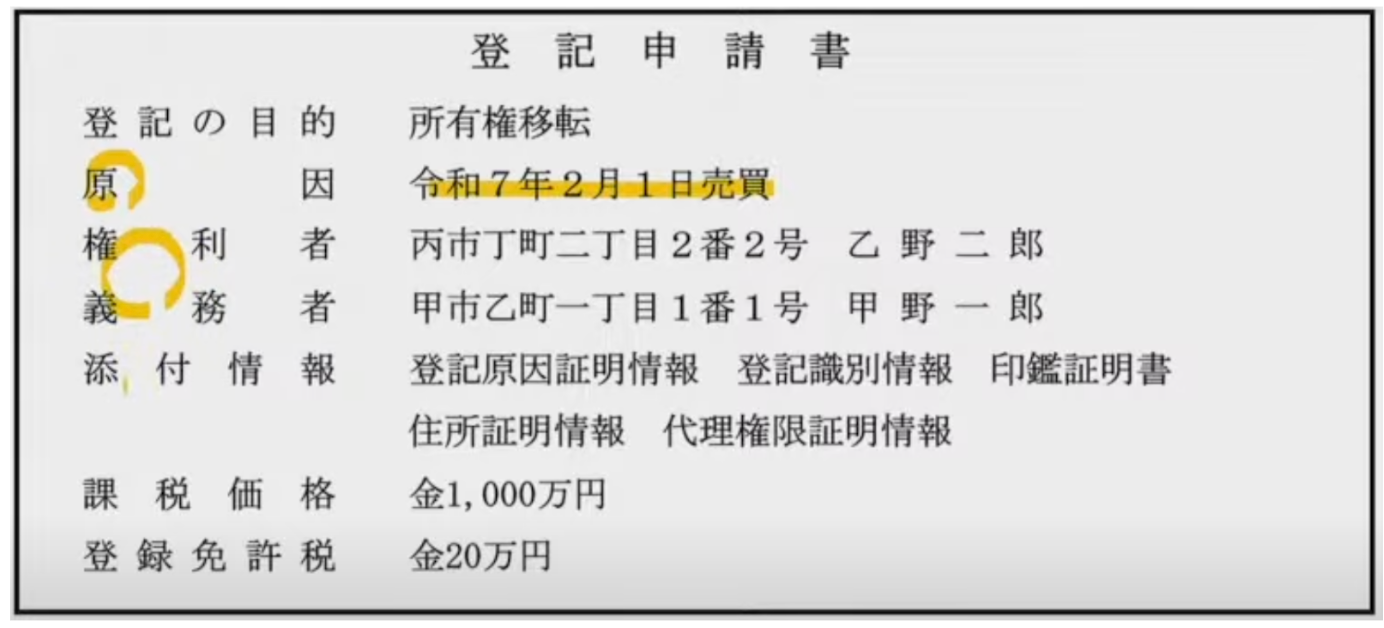

3-2.登記申請書の内容を見てみよう

次に、登記を申請する際に必要となる「登記申請書」の内容も確認してみましょう。

登記簿は司法書士が直接書き込むものではなく、登記官という公務員が司法書士からの申請に基づいて記載します。

司法書士の仕事は、不動産取引の内容に応じてどのような登記が必要で、それをどのように申請すればよいのか判断することです。これが、不動産登記法の学習で身につける力ともいえます。

例えば、不動産の売買が成立した場合、司法書士は所有権移転登記の申請書を提出します。

申請書には、「令和7年2月1日売買」といった取引の原因や日付、買主(権利者)と売主(義務者)の情報などを記載します。さらに、売買契約書や印鑑証明書など、取引の事実を裏付ける資料も添付する必要があります。

このとき、どういった登記が必要なのか、どういった添付情報が必要なのかを考えることも不動産登記法で学習する内容です。

申請が終わったら、登記官が内容を確認して新しい情報を記載し、登記は完了します。

3-3.民法との関係性をつかもう

最後に、「不動産登記法」と「民法」の関係性についても理解しておきましょう。

不動産登記の本質は、民法で生じた物権変動を登記簿に反映させ、見える化(公示)することです。実体法である民法によって権利変動が生じたからこそ、それを公示するために不動産登記法が必要になるのです。

例えば、AさんとBさんの間で、土地の売買契約が成立したケースで考えてみましょう。

この場合、所有権はまず民法上の売買契約により移転します。そして所有権移転登記を行うことで、取引当事者だけでなく、第三者に対してもその事実が明らかになるのです。

つまり、登記は、民法上の権利変動を反映する「鏡」のような役割を果たしていると言えます。

・まず、「民法」によって権利変動が発生する・その権利変動を見える化(公示)するものが「登記」

・「不動産登記法」はそのためのルールブック

こういった意識を持って学習すると、不動産登記法のイメージがつかみやすくなるはずです。

4.不動産登記法の学習のポイント

不動産登記法では、次の3つのポイントを意識して勉強しましょう。

・民法の知識とつなげて考える・登記法の考え方をおさえる

・まずは所有権、抵当権、根抵当権から勉強する

4-1.民法の知識とつなげて考える

まず、民法の知識と結びつけて考えることが大切です。

何度もお伝えしたとおり、不動産登記法は民法の知識が土台となっている科目だからです。民法をしっかりと理解しなければ、高得点を取ることはできません。

実体法上の動きが分かっていないのであれば、まずは民法の内容を学ぶ必要があるでしょう。

※民法の勉強法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→司法書士試験の民法|過去問だけで良い?正しい勉強法を解説します

4-2.不動産登記法の考え方をおさえる

不動産登記法の背後にある「考え方」を押さえることも必要です。これが、不動産登記法の対策で最も大切なポイントといっても過言ではありません。

「不動産登記法=覚えることが多い科目」なのは間違いないですが、全ての知識がバラバラになっているわけでもありません。あくまでも「軸となる考え方(制度趣旨)」があり、それに基づいて、先例や通達が出されているのです。

例えば、添付情報であれば「何を立証したいのか」という観点から考えることが重要です。立証目的がわかっていれば、どういった書面が必要なのかを覚える必要はありません。

まずは全体の考え方を押さえて、それぞれの知識につなげていきましょう。

4-3.所有権、抵当権、根抵当権から勉強する

不動産登記法が苦手な方は、まず所有権、抵当権、根抵当権から勉強してみましょう。

各論の勉強を通じて、不動産登記の相場感をつかむことができるからです。暗黙のルールや基本的な書き方、必要書類などのイメージが湧くようになれば、不動産登記法の理解は格段に早くなります。

いずれも登記法の中でも特に重要な分野です。ここを押さえておくことで、他の分野の理解にもつながるでしょう。

5.【記述式】不動産登記法の学習法

記述式で何より大切なのは、苦手意識を持たないことです。

不動産登記法の記述式では、自分で問題文を読み解いて答案を書く必要があります。そのため、ついつい後回しにしてしまい、苦手意識を持つ人が非常に多いです。

これを避けるには、早い段階から簡単な問題に取り組み、徐々にレベルアップしていくことが大切です。まずは本試験のレベルよりかなり易しい問題から始めて、少しずつ難易度を上げていきましょう。早いタイミングから学習していけば、苦手意識を感じることなく、学習を進めていくことができます。

そして、ある程度勉強が進んだら「基本となる雛形」と「答案の構成力」の両方を鍛えることも意識していきましょう。この二つの力は車の両輪のようなものです。どちらか一方だけを練習するのではなく、バランス良く訓練しなければいけません。

・まずは、答案の基本となる雛形を身につける・同時に、問題を解くための答案構成力も養う

これらを意識して、早くから正しい記述式対策を進めていくことがポイントです。

後回しにするのではなく、段階的に学習を進め、正しい方法論に則って着実に力をつけていきましょう。苦手意識に負けず、粘り強く訓練を積むことが記述式試験合格の最短ルートです。

6.【プロの講義動画】わかりやすい不動産登記法〜こうして学べば、登記はこんなに面白い!!

不動産登記法は、司法書士試験の中でも、特にイメージが掴みにくい科目です。

しかし、決してわかりにくい知識を羅列しただけの科目ではありません。登記の仕組みや基本的な考え方をしっかりと理解すれば、すっと分かるようになり、学習が面白く、そして楽しくなってくるはずです。

次の動画では、司法書士入門講座でも「基礎の理解」を得意とする髙橋講師が、わかりやすく不動産登記法を説明していきます。不動産登記法が「わかりにくい」という方は、ぜひご覧ください。

7.まとめ

最後に、記事のポイントをまとめます。

◉不動産登記法は、不動産に関する権利関係を公にするための法律

・土地や建物は動かないため、誰が所有しているかが分かりにくい

・登記によって、権利関係をはっきりさせることで、信頼を守っている

◉司法書士試験では、試験全体の約34%を占める重要科目

◉不動産登記法を得意にするためのポイント

・登記簿や登記申請書を見てイメージをつかむ

・民法とのつながりを意識する

・考え方(制度趣旨)を押さえることが大切

・ただし、割り切って覚えた方が早い箇所もある

・まずは所有権、抵当権、根抵当権から相場感をつかむのもオススメ

◉記述式では、苦手意識を持たずに早めに取り組むことが重要

◉まずは簡単な問題からスタートして、徐々にステップアップしよう

以上です。

不動産登記法は、最初は「わかりにくい」と感じるかもしれませんが、一度理解できれば心強い得点源となる科目です。諦めて投げ出すのではなく、粘り強く取り組みましょう。

司法書士試験に合格したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾をご活用ください。伊藤塾の司法書士試験対策講座は、合格者の半数近くが利用しているという確かな実績を持っています。新たな一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートします。

→「伊藤塾 司法書士入門講座」はこちら

著者:伊藤塾 司法書士試験科

伊藤塾司法書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの司法書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、司法書士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。