宅建の権利関係(民法)が苦手な方へ!得点力アップの秘訣を教えます

「権利関係の得点が伸びない」

「民法は捨てようと思っている」

宅建士試験の受験生から、こういったご相談をいただくことは珍しくありません。しかし、「権利関係(民法)を捨てる」という選択は決してオススメできません。

「民法を制する者は、宅建士試験を制する」

こう断言できるほど、権利関係(民法)は重要な科目です。

それでは、なぜ権利関係(民法)の得点が伸びないのでしょうか?

「過去問を何周しても点数が伸びない」

「知らない知識ばかり出題される」

こういった壁にぶち当たる人は多いですが、大半は「正しい解き方」が身に付いていないことが原因です。多くの受験生が、民法の勉強法を誤解して「ひたすら問題を解けば、得点が上がる」と信じて、間違った方法で勉強しているのです。

そこで本記事では、法律資格専門の受験指導校である伊藤塾が、権利関係(民法)の正しい学習法を徹底解説します。

◉本記事を読んで分かること・宅建士試験で権利関係(民法)が重要な理由

・権利関係(民法)の学習のポイント

・民法が苦手な方が得点をアップさせる秘訣

権利関係(民法)が苦手、どうしても得点が伸びないという方は是非ご一読ください。

【目次】

1.宅建士試験の権利関係(民法)とは?

2.権利関係(民法)の学習のポイント

2-1.まずは図を描いて整理する|頭だけで考えない

2-2.1日2〜3問でいいので毎日触れる|捨て科目にしない

2-3.1問1問をしっかりと検討する

2-4.教材を増やしすぎない

3.【民法が苦手な方向け】暗記せずに得点をアップさせる秘訣

3-1.思考のプロセスを理解する

3-1-1.実際の問題の解き方|94条(虚偽表示)のケース

3-2.それぞれの問題で、利益状況を分析してみる

3-3.似ている分野を比較してみる

4.宅建の権利関係(民法)が苦手な方は受験指導校がオススメ

5.まとめ

1.宅建士試験の権利関係(民法)とは?

宅建士試験において「権利関係」は合否に大きな影響を与える科目です。

民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法など、合計14問が出題されており、特に民法は14問中10問を占めています。宅建士試験に合格するためには、権利関係(民法)を理解することは避けては通れません。

【権利関係の出題数】

| 分野 | 出題数 |

| 民法 | 10問 |

| 借地借家法 | 2問 |

| 区分所有法 | 1問 |

| 不動産登記法 | 1問 |

| 合計 | 14問 |

一方で、近年の宅建士試験では、権利関係(民法)の問題が難化しています。

「合格者は得点できるが、不合格者は正答できない」…いわゆる合否を分ける問題が増えており、差が付きやすい科目となっています。例えば、次のデータは、2024年(令和6年)宅建士試験の難易度を分析したものです。

・Aランク:合格者なら得点する問題・Bランク:50%以上正解すべき問題

・Cランク:25%以上正解すべき問題

【2024年(令和6年) 宅建士試験の分析(権利関係)】

| 難易度 | A | B | C |

| 問題数 | 3問 | 8問 | 3問 |

多くの人が正答できる「Aランク問題」は3問しか出題されておらず、「B〜Cランク問題」が11問(8割)を占めています。つまり、Bランク問題をいかに攻略できるかが合否のカギを握っているのです。

Bランク問題の特徴は、暗記だけでは太刀打ちできないことです。いわゆる「最後の2択で迷うような問題」が多く、確実に正答するには、身につけた知識を応用する力(論理力)が求められます。

ここで正答を導けるかが、「合格者・不合格者」の大きな違いだと言えるでしょう。

権利関係(民法)で身につけた力は、他の科目にも応用することができます。過去の受験生のデータを見ても、権利関係が得意な人は、宅建士試験に合格しやすい傾向がはっきりと現れています。宅建士試験の合格を目指すなら、権利関係(民法)の対策は欠かせません。

2.権利関係(民法)の学習のポイント

権利関係(民法)の学習で意識して欲しいポイントは、次の4つです。

・まずは図を描いて整理する|頭だけで考えない・1日2〜3問でいいので毎日触れる|捨て科目にしない

・1問1問をしっかりと検討する

・教材を増やしすぎない

それぞれ説明します。

2-1.まずは図を描いて整理する|頭だけで考えない

民法の問題では、複数の人物が登場します(買主、売主、抵当権者、保証人など)。さらに、それぞれの人物の権利関係(土地に対する抵当権、人に対する債権など)も複雑に入り交じります。

頭の中だけで整理すると混乱してしまい、すぐに投げ出したくなってしまうでしょう。そのため、問題を解く際は必ず図に描いて整理することが大切です。テキストに描いてあるような正確な図である必要はありません。

次のようなポイントを意識して、できる限り簡単な図を描くトレーニングを積んでおきましょう。

◉図を描くときのポイント

・数字を使って時系列を示す・誰が、誰に、何を請求しているのかを矢印で結ぶ

・アルファベット等を使ってできる限り簡素化する

(例:売買契約を「s」、賃貸借契約を「l」、登記を「㋣」など) ※売買:sell,賃貸借:lend

どれだけ民法が得意な人でも、問題を読んだだけで、すぐに理解できるわけではありません。まずは図を描いて関係性を整理し、全体像を把握してから、問題に取り掛かっているのです。複雑な問題になるほど、登場人物の関係を矢印で結んで図示することで、問題の全体像が把握しやすくなります。

2-2.1日2〜3問でいいので毎日触れる|捨て科目にしない

1日2〜3問でいいので、毎日、権利関係(民法)に触れることも大切なポイントです。

権利関係(民法)が苦手な人ほど、日々の学習を敬遠するため、本試験が近づくほど得意な人と苦手な人の差は開いていきます。例えば、次のような行動に心当たりがある人は多いのではないでしょうか?

・気づけば、宅建業法ばかりやってしまう・直前期になるまで、権利関係(民法)を放置している

・テキストばかり読んで、過去問に取り組まない

・問題文を読むだけで、すぐに嫌な感じがしてやめてしまう

・捨てても合格できるのでは…と思っている

しかし、どれだけ苦手意識があっても、民法を捨てると合格は難しくなります。民法の実力は、一朝一夕には身につきません。少しづつで構わないので、毎日コツコツと勉強を積み重ねていきましょう。

どうしても敬遠してしまう場合は、エクセル・スプレッドシート等を利用して、事前にスケジュールを組んでおくことも効果的な方法です。

「◯月◯日は、◯◯年試験の問1〜3を解く!」こういったイメージでスケジュールを決めておき、強制的に進めていきましょう。

2-3.1問1問をしっかりと検討する

「かなり勉強しているのに、権利関係(民法)の得点が伸びない…」こういった人に多いのが、1日50問〜100問といった膨大な量の問題を解いているケースです。この場合、おそらく正誤判断のみを行って、過去問に取り組んでいるのではないでしょうか?

1問1問をしっかりと検討していれば、このような量をこなしていると、時間が足りなくなるはずです。

民法の問題演習で大切なのは、正誤の判断ができるかではありません。意識するべきなのは、どういった思考プロセス(解き方)で正解にたどり着いたかです。

・問われているテーマは何か・重要なキーワードはどれか

・正誤判断の理由付けはできているか

こういったポイントを丁寧に検討して、初めて民法の実力が身に付くのです。正しい思考プロセスを経ないと、いくら問題を解いても力は付きません。

「問題を解くこと」を目的にするのではなく、「解き方を身につけること」を目的に勉強しましょう。民法で必要な思考プロセスについては、次章で詳しく解説します。

2-4.教材を増やしすぎない

最後に、教材を増やしすぎないことも注意して欲しいポイントの1つです。

「過去問は解けるのに、本試験の問題が解けない」「どれだけ問題演習をしても、権利関係(民法)の得点が伸びない」

こういった壁にぶち当たると、多くの人が「問題演習が足りない」「知識が不足している」ことが原因だと考えて、新たな教材に手を出します。しかし、これではいつまで経っても権利関係(民法)を得意とすることはできません。

なぜなら、権利関係(民法)の得点が伸びないのは、「知識不足」ではなく「理解不足」が原因であるケースが大半だからです。

そもそも、民法(権利関係)は、1000以上の条文とたくさんの判例が出題される分野です。過去問だけで、全ての知識を網羅することは不可能です。仮に全ての条文・判例を読んだとしても、全てを暗記することはできないでしょう。

大切なのは、やはり思考プロセスです。民法の考え方を理解して、「覚えるべきポイントは覚える、覚えてはダメなポイントは覚えない」といったやり方で進めないと、すぐにパンクしてしまいます。やみくもに教材を増やすのではなく、メインにする教材を決めたら、それを徹底的にやり込んで、正確な知識を身につけましょう。

3.【民法が苦手な方向け】暗記せずに得点をアップさせる秘訣

それでは、どうすれば民法の得点をアップさせることができるのでしょうか?ここからは、

「既に権利関係(民法)を勉強しているが苦手」「暗記が苦手で、民法の得点が伸びない」

という方向けに、民法の得点アップに必要な3つの考え方を、具体的に説明します。少し難しいかもしれませんが、民法を得意科目にしたい方は、是非しっかりと考えながら読んでみてください。

3-1.思考のプロセスを理解する

民法で最も大切なのは、正しい思考プロセス(解き方)を身につけることです。これができない限り、いくら勉強しても民法の得点をアップさせることはできません。

【民法の問題を解く思考プロセス】

例えば、中学〜高校の「世界史・日本史」では、「問題と正解を覚えること」が点数アップに直結しました。年号や人物、できごとを暗記するだけでも、正誤の判断ができたからです。しかし、このイメージで法律科目に取り組むと、いくら過去問に取り組んでも得点が伸びないという結果につながります。

民法を始めとした法律試験では、問題と正解を覚えることは得点につながりません。ほぼ全ての問題で、次のような思考プロセスが必要です。

① まずは問題文を整理し、何が聞かれているか(テーマ)を把握する② テーマ(論点)が分かったら、そこから日々の学習で身につけた「条文、判例などを想起」する

③ 最後に、問題文に書かれているケースに規範を当てはめて、正誤の判断を行う

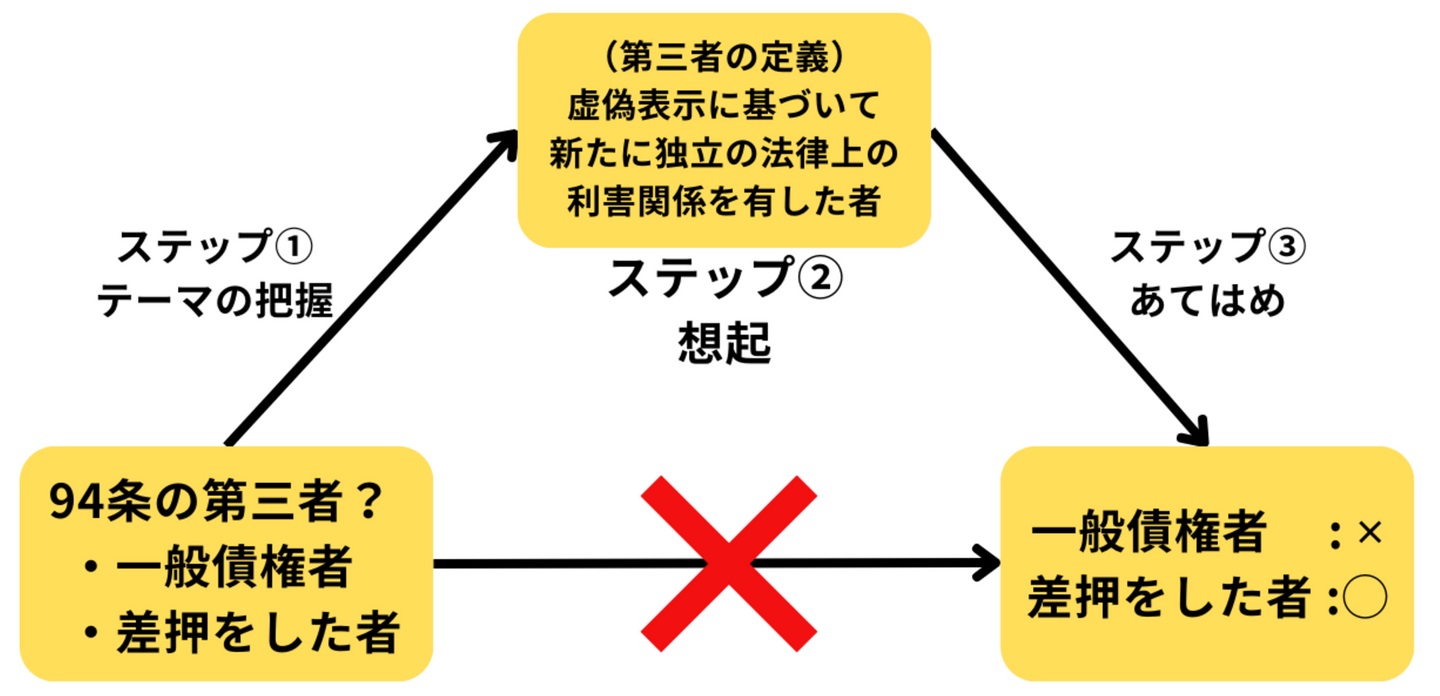

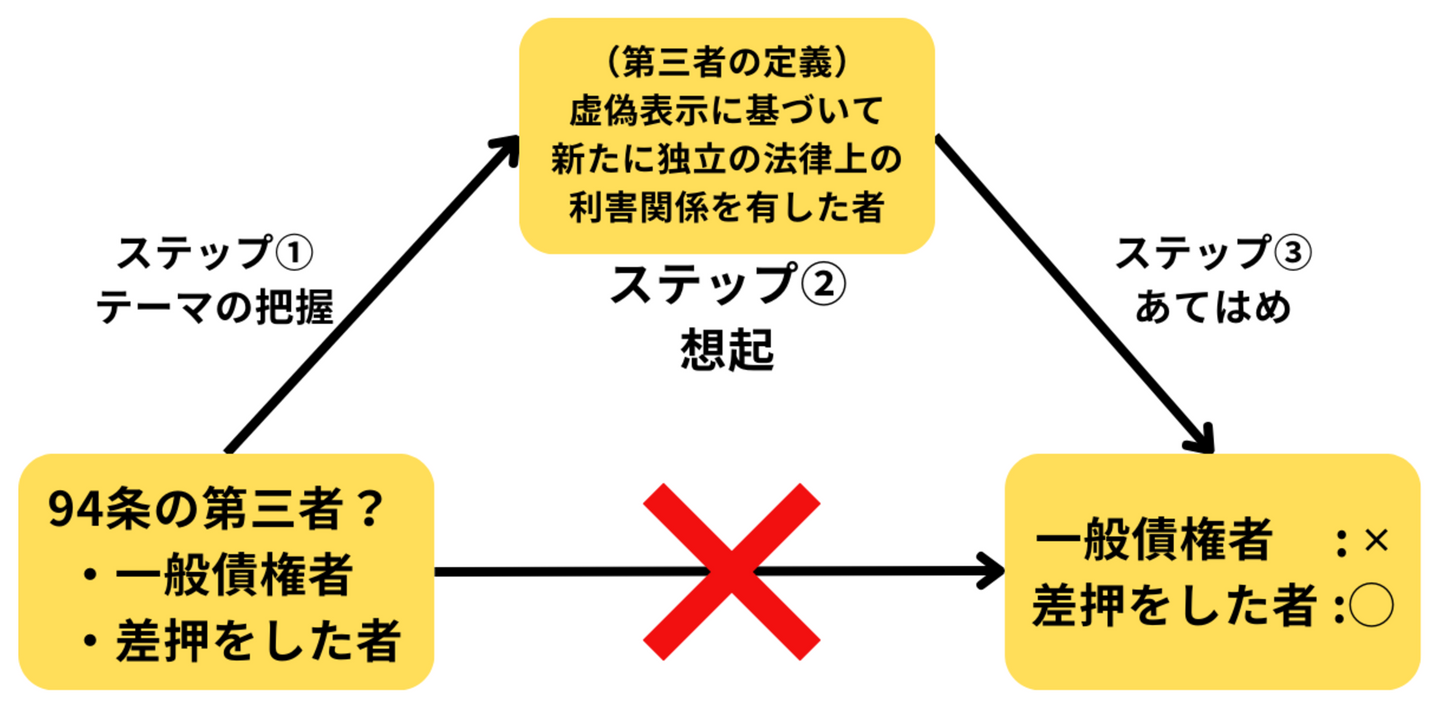

3-1-1.実際の問題の解き方|94条(虚偽表示)のケース

「民法 総則」で頻出の「94条(虚偽表示)の第三者」を例に考えてみましょう。

「94条2項の第三者(虚偽表示)に当たる者、当たらない者」というのは、宅建士試験でも頻出のテーマです。そして、民法が苦手な人の多くは、「一般債権者は第三者に当たらない、差し押さえをした者は第三者に当たる」といった形で個別の結論を暗記し、力技で答えを出しています。

しかし、これではいつまで経っても民法が得意にはなりません。少し問われ方が変わっただけでも、正誤の判断ができなくなってしまいます。この場合、覚えるべきポイントは、94条2項の第三者の定義「のみ」です。第三者の定義だけ押さえて、「あてはめ」によって正解を出すことが正しい方法です。

【実際の考え方の例】

①テーマの把握なるほど…通謀虚偽表示の第三者に当たるかが聞かれているんだな。

②想起

通謀虚偽表示の第三者の定義はなんだっけ? 確か…「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者」だったな。

③あてはめ

問題文のケースで、第三者の定義(規範)をあてはめるとどうなるんだろう? 今回の問題で、虚偽表示の目的は土地。 一般債権者は、債務者に対する債権を持っているだけ。虚偽表示の目的(土地)については、利害関係を有していないから、第三者には当たらないな。 一方、差押をした者は、土地について利害関係を持っている。そうすると、「虚偽表示の目的(土地)につき法律上利害関係を有する(差し押さえ)に至った」から、第三者に当たりそうだ。

これが、正解にたどりつく正しい思考プロセスです。この思考プロセスを身に付けなければ、民法を得意科目にすることはできません。

問題演習をするときも、やみくもに数をこなすのではなく、常にこの思考プロセスを意識して勉強を進めていきましょう。

3-2.それぞれの問題で、利益状況を分析してみる

民法は、私たちにとって最も身近な法律です。実社会を規律しているルールなので、数学や物理学のように、常に同じ結論となるわけではありません。

・本人の責任能力や過失の大きさ・同意があったのか

・保護する必要性があるのか

・保護される利益と失われる利益の均衡

・社会通念上、妥当といえるのか

このようなポイントが総合的に考慮された上で、それぞれの結論が導かれています。そのため、それぞれの問題やテーマで、個別の利益状況を考えてみることが、民法全体を理解することにつながります。

例えば、担保物権の「法定地上権」に苦手意識を持つ受験生は少なくありません。これは、一見同じような状況に見えるのに、登場人物の利益状況によって、全く異なる結論が導かれるからです。

このようなケースをすべて暗記しようとすれば、膨大な量の記憶が必要となります。仮に暗記できても、過去問で見たことのない問題が出題されると対応は難しいでしょう。

一方、利益状況を分析して正答を導く力が養われていれば、多少問題が変わっても、その場で考えて対応することができます。そうすると、基本的な考え方が身につくため、無理な暗記に頼らなくても、民法全体の得点力が上がっていきます。したがって、権利関係(民法)の得点力を向上させるには、それぞれの問題で個別に利益状況を分析し、法的思考力を身につけることが不可欠なのです。

3-3.似ている分野を比較してみる

権利関係(民法)の学習が進んできたら、似ている分野を比較してみるのも、理解を深めるのに役立ちます。民法には、一見すると異なるようで、実は適用場面が重なっているルールが多数存在します。

・留置権と同時履行の抗弁権・無権代理と他人物売買

・債務不履行と不法行為 など

これらの制度が、「どういった場面で重なるのか」「何が違うのか」「どちらで請求すると有利なのか」などを比較することで、それぞれの制度の特徴や相違点を浮き彫りにすることができます。

民法の学習では、個別の制度や条文を丸暗記するのではなく、それぞれの関係性を意識しながら、体系的に理解していくことが重要です。似ている分野を比較し、そこから見えてくる民法の全体像を意識しながら学習を進めていきましょう。

4.宅建の権利関係(民法)が苦手な方は受験指導校がオススメ

権利関係(民法)が伸び悩んでいる方は、受験指導校の講座も検討してみてください。すでに実感している方も多いかもしれませんが、民法は、独学で理解することが非常に難しい科目です。暗記だけでは太刀打ちできず、正しい「思考プロセス」を身に付けなければ、高得点は期待できません。

ゼロから1人で学習すると、かなりの努力が必要となるでしょう。宅建士試験を受験する方の多くは社会人です。働きながら、家事や育児をしながら、十分な時間を確保することは簡単ではありません。

受験指導校では、プロの講師が、合格に必要な知識だけを分かりやすく教えるため、最短の学習で、合格レベルに達することができます。

事例と結論を覚えるのではなく、法律的な考え方(解き方)をゼロからしっかりと説明するので、無理な暗記に頼る必要もありません。民法の解き方が理解できれば、他の法律科目にも応用できるでしょう。「民法を制する者は、宅建士試験を制する」と言っても過言ではありません。

伊藤塾でも、【2025年合格目標 宅建士合格講座】から、権利関係(民法)の学習を手厚くした「スタンダードコースプラス」を新たに開講しています。

この講座では「権利関係(民法)」をしっかりと攻略することで、宅建士試験の全ての科目を得点源とすることを目指しています。「権利関係(民法)の得点が伸びずに悩んでいる」という方は、ぜひ講座の詳細動画をご確認ください。

「【宅建士】今年はさらにバージョンアップし、2つのコースをご用意!!【2025年合格目標 宅建士合格講座】 のご紹介です!」

5.まとめ

最後に、今回の記事のポイントをまとめます。

◉ 民法(権利関係)は合否に大きく影響する重要科目

◉ 民法が得意な人は、宅建士試験に合格しやすい

◉ 学習で意識するべきポイントは次の4つ

・1日2〜3問でいいので、毎日触れる(苦手でも絶対捨てない)

・やみくもに問題数をこなすのではなく、1問1問しっかりと検討する

・知らない問題を解けなくても、教材を増やさない

◉民法の得点をアップさせる秘訣

(テーマ把握→想起→当てはめ)

・それぞれの利益状況を分析してみる

・似ている分野を比較して、全体の理解を深める

以上です。

宅建士試験では「民法を制する者は、宅建士試験を制する」といっても過言ではありません。最初は難しいと感じるかもしれませんが、しっかりと学習して得点源にできれば、合格に大きく近づきます。

諦めずに、コツコツと学習を進めていきましょう。

本記事が参考になった、役に立ったと感じたら、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾をご活用ください。

伊藤塾の「宅建士合格講座」は、2025年からバージョンアップし、よりカリキュラムが充実しました。◉本試験の分析を徹底して行い、重要事項はもちろん、出題され易いテーマや、合格後の実務を見据えて、把握しておいた方が良い個所を重点的に学習◉受験生のビジョンに合わせた「3コース」をご用意

◉ゼロから宅建士試験合格を目指せる「スタンダードコース」

◉難しい「権利関係」の講義時間を手厚くした「スタンダードコースプラス」

◉民法の学習経験者を対象とした「法律既修者コース」

◉分かりやすい講義でテキストを解説するので理解できる

◉講義内で問題の解き方もマスターできる

◉試験傾向を徹底分析して出題されやすいテーマを効率良く講義していくので結果、学習時間が少なくて済む

◉1コマ30分でスキマ時間でも勉強可能

◉スクーリング(4時間)やオンライン質問会(2回)もあるので、わからないことは講師に直接質問が可能など、受講生からの要望に応え、独学のデメリットも解消するため、講座全体を徹底的に改良しました。2025年の宅建士試験に合格したい方は、ぜひ伊藤塾をご活用ください。

→2025年 宅建士合格講座

著者:伊藤塾 宅建士試験科

伊藤塾宅建士試験科が運営する当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、宅建士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。

.png)