宅建士登録の流れとは?必要書類や費用など宅建士証交付までの手順を全解説!

宅建士試験に合格しただけでは、実は「宅建士」を名乗ることはできません。宅建士として働くためには、「資格登録」「宅建士証の交付」などの手続きをクリアする必要があるからです。

しかし、合格後の手続きは意外と複雑で

・要件を満たしておらず、資格登録ができなかった

・思った以上に時間がかかり、転職で不利になってしまった

という合格者が後を絶ちません。

そこで、本記事では

◉ 宅建士登録の流れ

◉ 宅建士登録の注意点

◉ 登録手続きの概要

◉ 宅建士登録が必要な理由

について、分かりやすく解説します。

宅建士試験受験生も、事前に合格後の流れを知っておくことで、スムーズに新たなキャリアをスタートさせることができるでしょう。是非ご一読ください。

※宅建士の資格の詳細については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

→【完全版】宅建とは?試験の詳細や宅建士の仕事内容など資格のすべてを徹底解説!

1.宅建士試験に合格後、登録が必要なのはなぜ?

2.宅建士登録の流れ

3.宅建士として登録するための条件

3-1.2年以上の実務経験がある

3-2.登録実務講習を修了する

4.登録から宅建士証交付までの流れ

4-1.資格登録申請

4-1-1.必要書類

4-1-2.登録費用

4-2.宅建士証交付申請

4-2-1.必要書類

4-2-2.手数料

5.宅建士として登録するとできること

5-1.重要事項の説明

5-2.重要事項説明書への記名押印(35条書面)

5-3.契約書への記名押印(37条書面)

6.宅建士登録の注意点

6-1.登録まで1〜2ヶ月程度かかる

6-2.5年毎に更新が必要

6-3.欠格要件がある

7.【Q&A】宅建士登録に関するよくある質問

7-1.登録だけでもしておいた方が良い?

7-2.勤務先なしでも登録できる?

7-3.登録講習と登録実務講習は何が違う?

8.まとめ

1.宅建士試験に合格後、登録が必要なのはなぜ?

宅建士試験に合格したからといって、すぐに宅建士として働けるわけではありません。宅建士として活動するためには、都道府県知事に登録して、宅建士証の交付を受けることが必要です。

宅建士として資格登録することで、重要事項の説明や契約書への記名押印といった、宅建士にしかできない業務を行うことができるようになります。つまり、登録は宅建士として働くための必須条件なのです。登録をしないと、宅建士の業務は行えず、せっかくの資格を活かすことができません。合格後は速やかに登録手続きを行い、宅建士としてのキャリアをスタートさせましょう。

2.宅建士登録の流れ

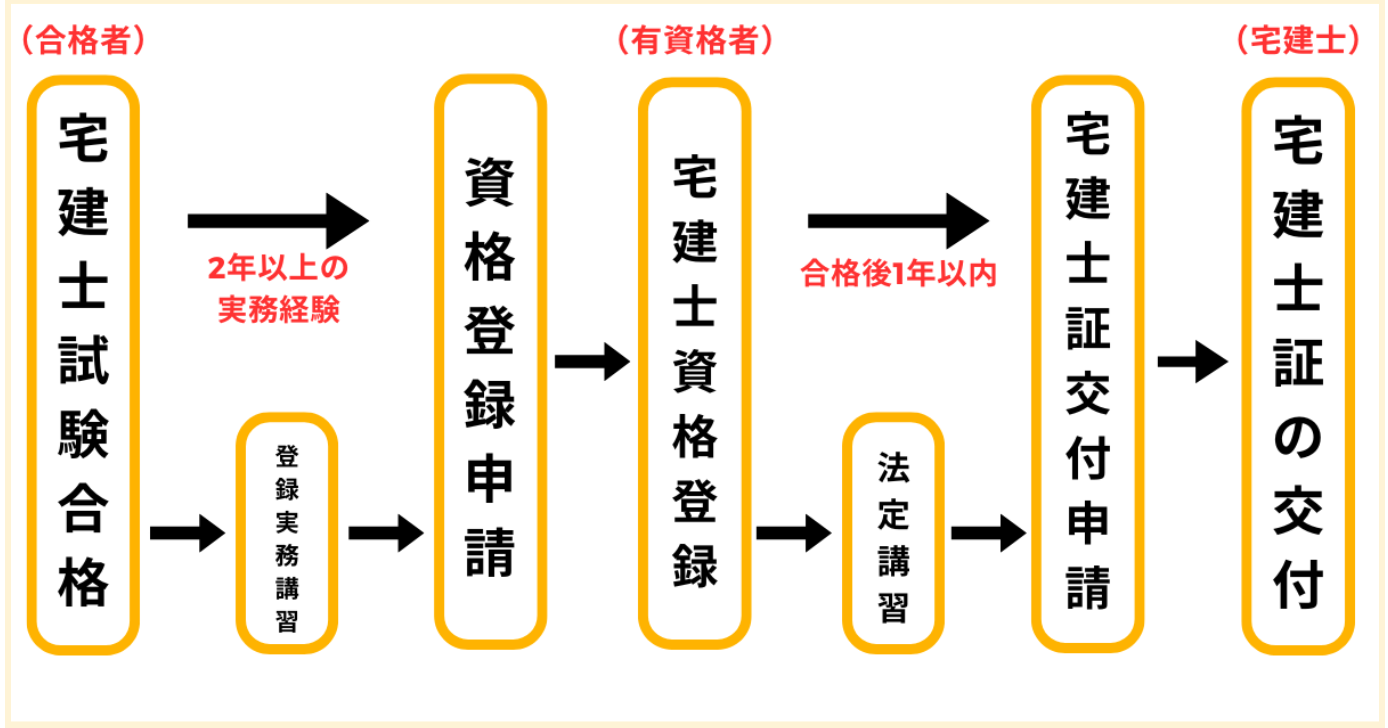

宅建士として登録するための流れは、次のとおりです。

宅建士試験合格後の流れは、実務経験の有無によって変わってきます。

試験合格までに、2年以上の実務経験がある場合、すぐに「資格登録申請」を行うことができます。ただし、実務経験がない場合は「登録実務講習」を受講することが必要です。

「資格登録申請」が終わったら、1ヶ月〜2ヶ月程度で、宅建士としての「資格登録」が完了します。その後、資格登録を受けた都道府県知事に対して「宅建士証の交付申請」を行います。

なお、合格後すぐに資格登録をする必要はありませんが、合格から1年以上が経過してしまった場合、「法定講習」を受講しなければなりません。宅建士証が交付されたら、晴れて「宅建士」を名乗ることができます。

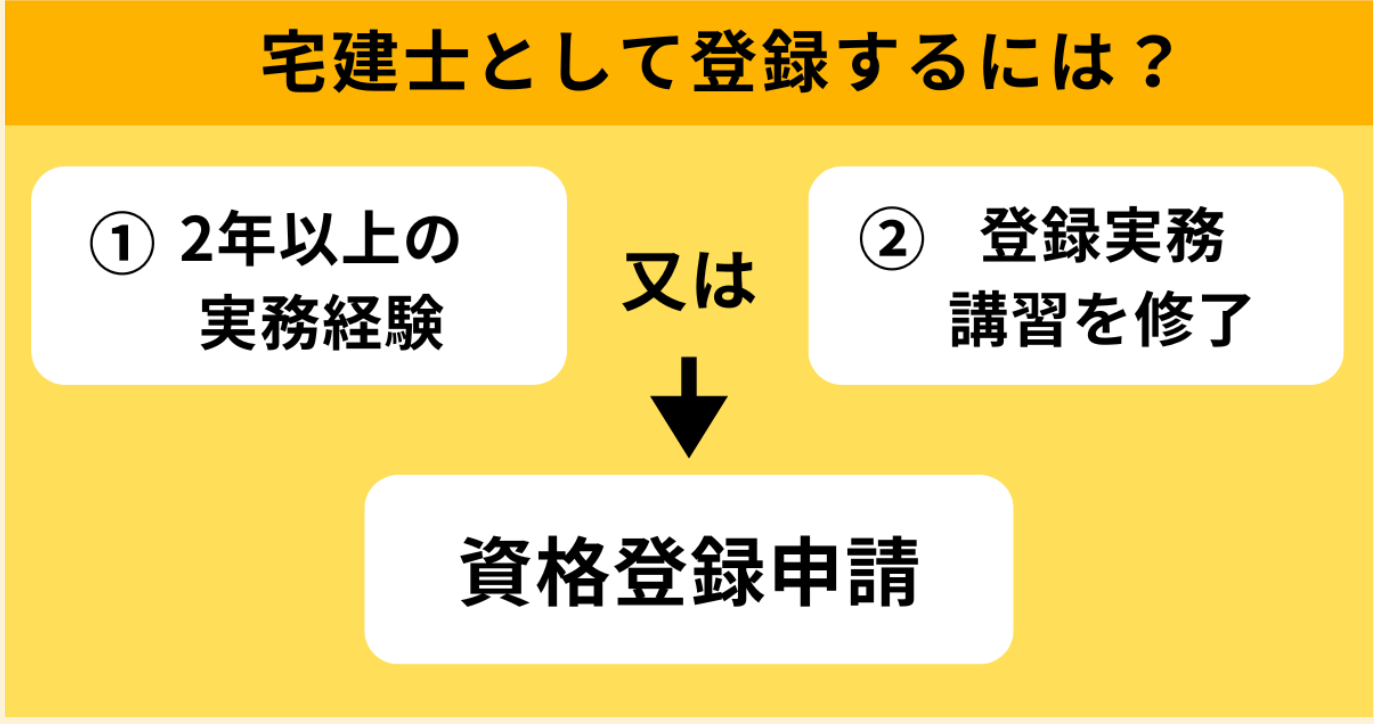

3.宅建士として登録するための条件

宅建士として登録するためには、宅建士試験に合格した方が次のどちらかの要件を満たす必要があります。

3-1.2年以上の実務経験がある

宅建士として登録するためには、宅地建物取引業に関する2年以上の実務経験が必要です。ただし、実務経験として認められるのは、次の条件を満たしている期間に限られます。

① 申請時から、過去10年以内であること② 宅地建物取引業者に備え付けている「従業者名簿」に氏名等が載っていること。

③ 他の仕事との兼務や、昼間部の学生でないこと

④ 顧客への説明や、物件の調査など、具体的な取引業務を行っていること

例えば、宅建業者には勤務しているものの、受付や総務などの一般管理業務しか行っていない場合は、実務経験としてカウントされません。

よくあるのが、

・勤務先が、賃貸物件の管理業務しか行っておらず、そもそも宅建業者ではなかった

・実は、従業員名簿に名前が記載されていなかった

といったケースです。

実務経験があると思っていたのに、認められなかったという方は、毎年一定数存在します。本当に実務経験を満たしているのかは、勤務先等にも確認しておきましょう。

3-2.登録実務講習を修了する

実務経験を満たしていなかった場合は、登録実務講習を受講する必要があります。

登録実務講習とは、宅建士として必要な知識とスキルを身につけることを目的とした講習です。通信講座とスクーリングで、合計50時間の講習が実施されます。

※登録実務講習の詳細は、次の記事をご一読ください。

→「宅建の登録実務講習とは?落ちた人もいる?登録講習との違いも解説!」

4.登録から宅建士証交付までの流れ

ここでは、宅建士に必要な手続きの概要を説明します。「資格登録申請」と「宅建士証交付申請」に分けて、それぞれ見ていきましょう。

4-1.資格登録申請

まず最初に行うのが、「資格登録申請」です。この申請は、宅建士として働くための資格や能力があることを、都道府県知事が確認するための手続きです。

なお、資格登録を行うのは、あくまでも「宅建士試験を受験した地域」の都道府県知事です。「宅建士として働く地域」の都道府県知事ではないため、注意しましょう。申請から登録までには、概ね「1〜2月」程度かかることが一般的です。

4-1-1.必要書類

資格登録申請で必要な書類は、次のとおりです。

・登録申請書・誓約書

・身分証明書

・成年被後見人・被保佐人として登記されていないことの証明書

・住民票の写し

・合格証書の写し

・顔写真

・登録資格を証する書面

(実務経験証明書、従業者名簿の写し、登録実務講習の修了証明書など)

・従業員証明書(申請時に、宅地建物取引業に従事している場合)

・運転免許証など

申請は郵送でも可能ですが、返信用の封筒(210円の切手を貼付)が必要となります。

4-1-2.登録費用

登録手数料は、「37,000円」です。支払い方法は、収入証紙(領収証紙)などを用いて支払う都道府県が多いです。

4-2.宅建士証交付申請

資格登録が終わったら、登録した都道府県知事から、宅建士証(宅地建物取引士証)の交付を受ける必要があります。宅建士証の交付を受けなければ、宅建士としての業務に従事することはできないため、注意しましょう。

資格登録とは異なり、申請すると「即日交付」される自治体が多いです。なお、試験合格後1年が経過している場合は、法定講習の受講後、宅建士証が発行されます。

4-2-1.必要書類

宅建士証交付申請で必要な書類は、次のとおりです。

・宅地建物取引士証交付申請書・顔写真(2〜3枚)

・登録通知

必要書類は、変更されている場合もあるため、必ず最新の情報を確認しましょう。

4-2-2.手数料

宅地建物取引士証の交付申請手数料は、「4,500円」です。ただし、法定講習を受講する場合は、別途「12,000円」の講習受講料が必要です。

5.宅建士として登録するとできること

宅建士として登録し、宅建士証の交付を受けると、

◉ 重要事項の説明

◉ 重要事項説明書(35条書面)への記名押印

◉ 契約書(37条書面)への記名押印

などの「宅建士としての業務」ができるようになります。それぞれ見ていきましょう。

5-1.重要事項の説明

宅建士登録をすると、「重要事項の説明」ができるようになります。「重要事項の説明」とは、宅建士の独占業務の1つで、契約の重要な事項を、専門家の視点から分かりやすく説明することです。

宅地建物取引業法では、重要事項説明は「宅建士」でなければ行ってはならないと定められています。つまり、宅建士登録をしていない人は、たとえ宅建士試験に合格していても、重要事項説明を行うことはできません。

重要事項説明は、不動産取引における最も重要な業務の一つです。宅建士は、不動産の「権利関係」や、「法令上の制限」など、複雑な契約内容について、専門知識をベースに分かりやすく説明することで、不動産取引を支えているのです。

5-2.重要事項説明書への記名押印(35条書面)

宅建士登録をすると、「重要事項説明書」への記名押印も可能になります。「重要事項説明書」は、宅地建物取引業法第35条で定められた書面であり、「35条書面」と呼ばれることも多いです。

重要事項説明書には、物件の概要や契約内容など、重要事項説明で説明した内容が記載されます。そして、宅建士の記名押印がない重要事項説明書は、法的効力を持たないとされています。つまり、宅建士はこの「重要事項説明書」に記名押印をすることで、宅建業者が説明責任を果たしたことを保証する役割を担っているのです。

5-3.契約書への記名押印(37条書面)

不動産売買や賃貸借の契約書への記名押印も、宅建士にしかできない業務の1つです。契約書は、宅地建物取引業法第37条に定められた書面であるため、「37条書面」とも呼ばれています。

契約書は、契約の紛争を防止するために、非常に重要な書面です。複雑な取引内容を整理して、トラブルに発展することを防ぐため、必ず「宅建士」が確認して「記名押印」することが求められているのです。

宅建士の仕事には重大な責任が伴います。しかし、その一方で、自分の名前で仕事をするやりがいは、何物にも代えがたい魅力だと感じる人も多いでしょう。自らの知識と経験を活かし、顧客の大切な不動産取引に関われることは、宅建士ならではの醍醐味です。

6.宅建士登録の注意点

宅建士登録を行う際には、いくつかの注意点があります。ここでは、「登録に要する時間」や「更新期間」、「欠格要件」など登録に関する注意点を解説します。

6-1.登録まで1〜2ヶ月程度かかる

宅建士登録の申請を行ってから、実際に登録が完了するまでには、一定の期間がかかります。地域によっても異なりますが、早くても、1〜2ヶ月程度の時間は見込んでおく必要があります。

一方で、宅建士として転職活動を行う場合、「宅建士登録」の状況が面接で聞かれるケースは珍しくありません。宅建士登録が終わっていないと、宅建士としての業務を任せることができないからです。

企業によっては、登録までに要する時間が、マイナス要因として作用する可能性も、十分に考えられます。試験合格後は、登録が完了するタイミングも考えて、就職活動等の準備を進める必要があるでしょう。特に、合格後すぐに、宅建士としてキャリアをスタートさせたい場合は、速やかに登録申請を行うことが必要です。

6-2.5年毎に更新が必要

宅建士証は、5年毎に更新が必要です。更新を行わないと、宅建士証の効力が失効されてしまい、宅建士としての業務を行えなくなってしまいます。

宅建士証が失効すると、宅建士の配置要件(宅建業者の宅建士の設置義務)に関わってくるため、後々大きなトラブルにも発展しかねません。うっかり失効してしまうことがないように注意しましょう。なお、更新にあたっては、法定講習の受講料 12,000円と交付手数料 4,500円、あわせて16,500円が必要となります。

6-3.欠格要件がある

宅建士登録には、欠格要件が設けられています。欠格要件に該当する人は、宅建士登録を行うことができません。主な欠格要件は、次のとおりです。

◉ 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ていない場合

◉ 禁錮以上の刑に処せられて、5年経過していない場合

◉ 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない一定の者 など

これらの欠格要件に該当する人は、たとえ宅建士試験に合格していても、登録を行うことはできません。また、登録後に欠格要件に該当することになった場合は、宅建士登録が取り消されてしまいます。

7.【Q&A】宅建士登録に関するよくある質問

7-1.登録だけでもしておいた方が良い?

試験合格後、すぐに宅建士として働かない場合も、宅建士の資格登録までは終わらせておきましょう。前述のとおり、宅建士として登録するためには、一定の時間がかかるからです。

登録だけでも終わらせておけば、宅建士証の交付は、比較的短時間で申請できます。なお、一度宅建士として登録しておけば、すぐに宅建士証の交付を受けなくても、無効になることもありません。

7-2.勤務先なしでも登録できる?

宅建業の勤務先がない場合も、宅建士として登録することができます。登録申請書の書き方は都道府県によって異なりますが、勤務先は「空欄」で提出するケースが多いです。

7-3.登録講習と登録実務講習は何が違う?

名称が似ているため、混同されがちですが「登録講習」と「登録実務講習」は全く異なります。

※登録実務講習と登録講習の違いについては、次の記事をご一読ください。

→「宅建の登録実務講習とは?落ちた人もいる?登録講習との違いも解説!」

8.まとめ

最後に、今回の記事の要点をまとめます。

◉宅建士試験合格後は、宅建士として「資格登録」することが必要

◉「資格登録」には「2年以上の実務経験」又は「登録実務講習」が必須

◉さらに、「宅建士証の交付」も受けないと、宅建士の業務はできない

◉宅建士証の交付を受ければ、宅建士の独占業務ができるようになる

◉宅建士登録には、手続きに一定の時間がかかる

◉登録申請が遅れると、就職活動で不利になる場合もある

宅建士試験に合格しただけでは、宅建士を名乗ることはできません。

事前に「宅建士としての資格登録」、「宅建士証の交付申請」などの流れを理解しておくことで、試験合格後、スムーズにキャリアをスタートさせることができるでしょう。

もしも、その前に「宅建士試験の合格自体が難しいかも…」と感じている方は、ぜひ法律専門指導校である伊藤塾にご相談ください。

伊藤塾では、宅建士試験に精通したプロの講師陣が、万全の体制であなたをお待ちしています。宅建士試験にチャレンジしたい方は、ぜひ伊藤塾で一緒に頑張りましょう。

「今年はさらにバージョンアップしたコースをご用意!!「2025年合格目標 宅建士合格講座」 のご紹介です!」

伊藤塾の「宅建士合格講座」は、2025年からバージョンアップし、よりカリキュラムが充実しました。◉本試験の分析を徹底して行い、重要事項はもちろん、出題され易いテーマや、合格後の実務を見据えて、把握しておいた方が良い個所を重点的に学習

◉受験生のビジョンに合わせた「3コース」をご用意

◉ゼロから宅建士試験合格を目指せる「スタンダードコース」

◉難しい「権利関係」の講義時間を手厚くした「スタンダードコースプラス」

◉民法の学習経験者を対象とした「法律既修者コース」

◉分かりやすい講義でテキストを解説するので理解できる

◉講義内で問題の解き方もマスターできる

◉試験傾向を徹底分析して出題されやすいテーマを効率良く講義していくので結果、学習時間が少なくて済む

◉1コマ30分でスキマ時間でも勉強可能

◉スクーリング(4時間)やオンライン質問会(2回)もあるので、わからないことは講師に直接質問が可能など、受講生からの要望に応え、独学のデメリットも解消するため、講座全体を徹底的に改良しました。2025年の宅建士試験に合格したい方は、ぜひ伊藤塾をご活用ください。

→2025年 宅建士合格講座

著者:伊藤塾 宅建士試験科

伊藤塾宅建士試験科が運営する当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、宅建士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。

.png)