行政書士試験合格の鍵!行政法の効率的な勉強法を徹底解説

行政書士試験に向けた勉強を進める中で、行政法の理解が試験合格の鍵となります。

しかし、行政法の内容は複雑で多くの人とってなじみがないため、どこから手をつければよいかわからないという受験生も珍しくありません。

この記事では、苦手意識を持たれやすい行政法を効率的に学ぶためのポイントと勉強法を徹底解説します。ぜひ最後までご覧ください。

【目次】

1.行政書士試験における行政法の重要性

1-1.行政書士試験の概要

1-1-1.行政書士試験の試験科目

1-1-2.行政書士試験の形式

1-2.行政書士試験における行政法の重要性

2.行政法の基本概念

2-1.行政法とは?

2-2.行政法のなかでも主要な法律は何?

2-3.行政法は用語の理解が重要

3.初学者が行政法を効率的に理解するためには?

3-1.最初から完璧を求めすぎない

3-2.視覚的に理解、整理する

3-3.使う教材を絞り、手を広げすぎない

4.最短合格のための行政法の勉強法

4-1.行政法の効率的な勉強スケジュールの組み方

4-2.過去問・問題集を活用する

4-3.模擬試験を活用する

5.行政法の勉強中に直面しがちな悩みとその対策

5-1.行政法の専門用語や定義が覚えられない

5-2.似たような概念が混同してしまう

5-3.スケジュールどおりに勉強が進まない

6.まとめ

1.行政書士試験における行政法の重要性

行政書士試験の合格率は例年10〜12%前後で推移しており、難関資格といわれる試験です。しかし受験資格に制限がなく、さらに合格基準が明確に定められている絶対評価の試験制度であることから法律初学者でも比較的チャレンジしやすい試験といえるでしょう。

行政書士試験の短期合格のためには、試験の全体像を正しく把握して戦略的な学習計画を立てることが重要です。ここでは行政書士試験の中でも特に重要科目でありつつ苦手意識を持たれやすい「行政法」について、試験制度を踏まえた重要性を解説していきます。

1-1.行政書士試験の概要

1-1-1.行政書士試験の試験科目

行政書士試験の試験科目は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」と「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」(令和6年度試験から適用)のそれぞれとなっています。

| 行政書士試験の試験科目 | ||

| 法令等 | 基礎法学 | |

| 憲法 | ||

| 民法 | ||

| 行政法 | 一般的法理論・統合 | |

| 行政手続法 | ||

| 行政不服審査法 | ||

| 行政事件訴訟法 | ||

| 地方自治法 | ||

| 総合問題 | ||

| 商法 | ||

| 基礎知識 | 一般知識 | |

| 行政書士法等行政書士業務と 密接に関連する諸法令 | ||

| 情報通信・個人情報保護 | ||

| 文章理解 | ||

1-1-2.行政書士試験の形式

行政書士試験は筆記試験によって行われます。出題形式は「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び40字程度の記述式、「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」は択一式のみです。

1-2.行政書士試験における行政法の重要性

行政書士試験の合格基準は、以下の要件です。

次の要件のいずれも満たした者を合格とする。(1) 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、122点以上である者

(2) 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、24点以上である者

(3) 試験全体の得点が、180点以上である者

なかでも行政法は最重要科目になっています。なぜなら、行政法は法令科目の約46%を占める配点割合となっているからです。

| 行政書士の業務に関 し必要な法令等科目 | 各科目 の配点 | 各科目の 配点割合 | 合格 基準点 | |

| 法令等 | 基礎法学 | 8点 | 3.3% | 122点 |

| 憲法 | 28点 | 11.5% | ||

| 行政法 | 112点 | 45.9% | ||

| 民法 | 76点 | 31.1% | ||

| 商法 | 20点 | 8.2% | ||

| 法令等合計 | 244点 | |||

※行政書士試験の配点については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 行政書士試験の配点と対策ポイントを科目別・出題形式別に解説

2.行政法の基本概念

行政書士試験においてもっとも重要な科目である行政法ですが、具体的にどのような法律なのでしょうか。初学者の方にもわかりやすく解説していきます。

2-1.行政法とは?

まず、「行政法」という法律はありません。「行政法総論」「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」「国家賠償法」「地方自治法」をまとめて「行政法」と呼んでいます。

そのうち「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」「国家賠償法」をまとめて「行政救済法」と呼ぶことがありますので、あわせて覚えておきましょう。

2-2.行政法のなかでも主要な法律とは?

行政書士試験において多くの出題量を占める行政法ですが、その中でも特に行政救済法は毎年頻出の論点です。これは以下のことが要因として考えられます。

1.国民の権利利益に直結するため2.行政法の中で実務的な側面が強い分野であるため

3.事例や判例が多く、試験問題として適しているため

行政法はどの法律も重要科目ですが、特に行政救済法を得意分野にできると自信につながります。ぜひマスターしましょう。

2-3.行政法は用語の理解が重要

行政法は普段の私たちの生活になじみがないこともあり、概念として理解しづらいところもあるでしょう。まずは専門用語を丁寧に理解することが重要です。その後俯瞰して全体像を把握することで、細かい内容の理解がスムーズになります。

逆に用語の理解をないがしろにすればするほど、学習が進んできたときにつまずきやすくなることも。ここでは、行政書士試験において押さえておきたい行政法の基本用語と、その意味について解説します。

1.行政行為行政行為とは、行政機関が具体的な権利義務に関して、一方的に法的効果をもたらす行為のことです。具体例として、許認可(営業許可など)や行政処分(罰則の適用など)があります。これは行政法の中軸となる概念であり、行政書士の実務でも頻繁に扱われます。

2.行政立法

行政立法とは、行政機関が法律の委任を受けて、規則や命令などを制定することです。本来、立法権は国会にあるため法律は国会でしか制定できません。そこで「法律が指定する特定の事項については行政に任せて(委任して)ルールを作ることができる」としているのが行政立法の仕組みです。

具体的には内閣が作る「政令」が国民に対して拘束力を持つことなどが挙げられます。

3.行政手続法

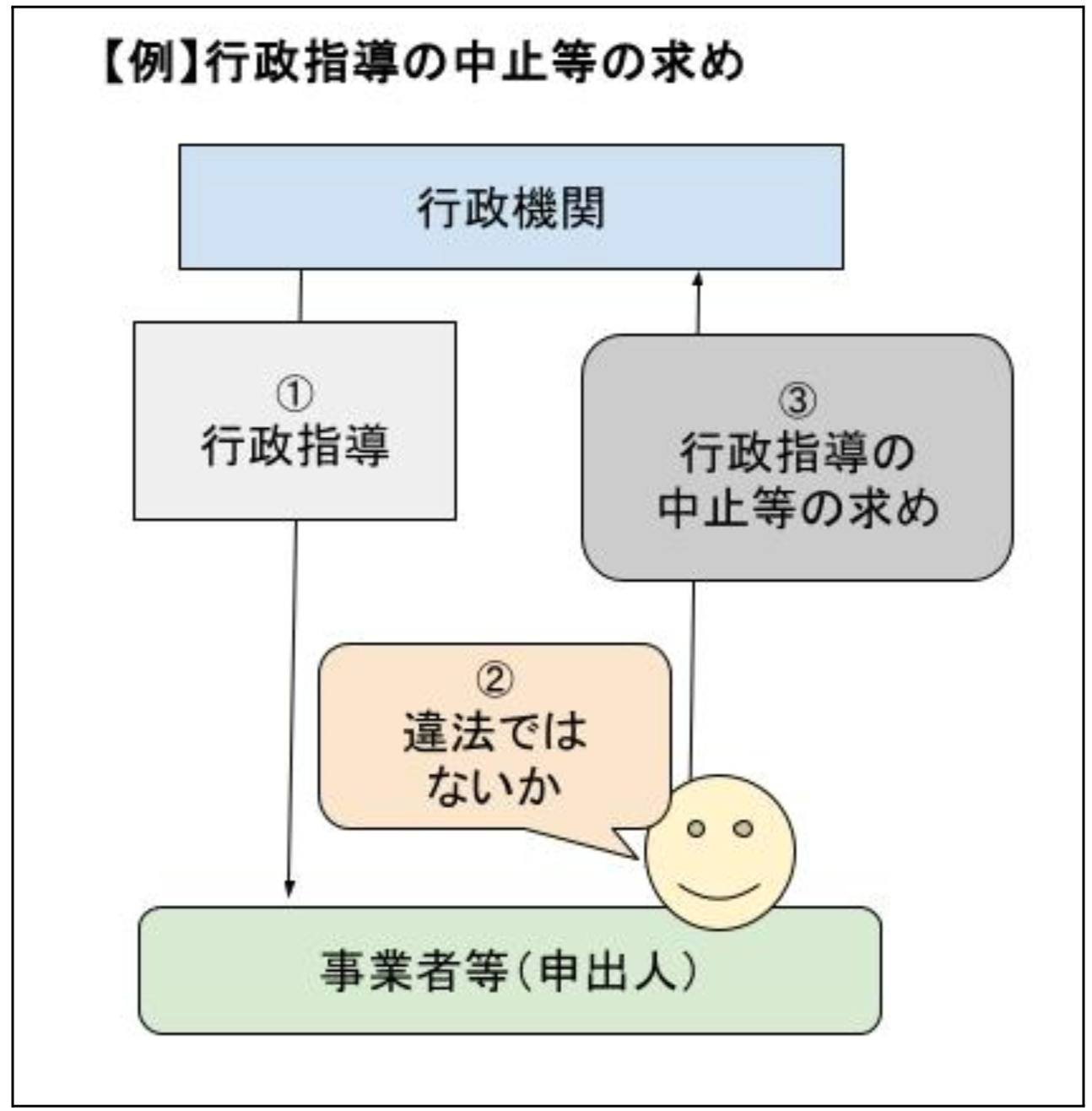

行政手続法は、行政機関が処分、許認可、行政指導などを行う際の手続きを定めた法律です。この法律は行政が恣意的に行動しないよう、透明性を確保し、公正な手続きを保証することで国民の権利利益を保護することを目的としていて、具体的には以下の手続について定めています。

(1) 申請に対する処分(例えば、営業の許可などの申請に対して許可する/しないという処分)

(2) 不利益処分(例えば、許可を取り消したり、一定期間の営業停止を命じたりする処分)

(3) 行政指導(例えば、役所が営業内容の改善を求めること。)

(4) 処分等の求め(法令に違反する事実を是正するための処分等を求めること。)

(5) 届出(例えば、営業開始の届出書を役所に提出すること。)

(6) 意見公募手続(政令や省令などの命令等の案について広く国民から意見を募集する制度。いわゆるパブリックコメントのこと。)

4.行政不服審査法

国民が行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする)ことができます。裁判とは異なり、行政庁が処分の違法性や不当性の判断を行います。

審理員による審理手続、行政不服審査会等への諮問等により公平・中立な審理が行われます。

5.行政事件訴訟法

行政事件訴訟法は、行政機関による違法な処分や不作為(何もしないこと)に対して、裁判所に訴えを提起し救済を求めるための法律です。主に行政処分の取り消しや不作為の違法確認などが対象となります。

6.国家賠償法

国家賠償法は、行政機関の違法な行為により国民が非利益や被害を被った場合に、国や地方公共団体に対して損害賠償を請求できる法律です。行政機関の責任を追求し、国民の権利を保護するための法的手段として重要です。

3.初学者が行政法を効率的に理解するためには?

行政書士試験の行政法は初学者にとって、以下の理由から難しく感じられることが多いのではないでしょうか。

・範囲が広い・抽象的な内容である

・判例を理解する必要がある

・事例問題が難解

しかし、先述のとおり行政書士試験において行政法は最重要科目なので、苦手にすることはできません。行政法を得意科目にできるように攻略していく必要があります。

3-1.最初から完璧を求めすぎない

行政法は、最初から完璧な理解を求めず、勉強を前に進めることを心がけましょう。

初学者がつまずきやすいのは、テキストを開いたとたんに現れる専門用語の多さに直面したときではないでしょうか。テキストを最初から完璧に理解しながら進めようとすると、読み進めるだけでも時間がかかってしまいモチベーションを保てないということになりかねません。

例えば、行政法の入り口である「一般的法理論・統合」は、非常に抽象的で理解が難しい分野です。1回目は完全に理解できなくても、行政手続法や行政救済法など行政法全体を勉強した後に再度テキストを読めばスムーズに理解できることもあります。焦らず淡々と進めていきましょう。

3-2.視覚的に理解、整理する

視覚的にインプットすることで、より理解がスムーズになったり知識の定着がしやすくなることもあります。

行政法は抽象的かつ一般の人になじみがない論点が多いので、理解しにくい点はテキストの隅などに図や絵を書いておくと、振り返ったときに思い出しやすくなるでしょう。また、事例問題を解く際にも自分で登場人物などを絵で描いて、対抗関係を視覚的に理解しやすくすると内容の理解が早くなることもあります。

3-3.使う教材を絞り、手を広げすぎない

行政法以外の科目全般にもいえることですが、使用する教材をむやみに増やすことはおすすめしません。なぜなら情報が多すぎると重要なポイントを定めにくくなったり、情報の一元化ができず知識が整理されないおそれがあるためです。

また、複数のテキストや問題集を同時に広げながら勉強するのは、物理的にもあまり効率的とはいえません。必要最低限の教材をボロボロになるまで使い込むつもりで勉強を進めましょう。

4.最短合格のための行政法の勉強法

行政書士試験は難関資格ですが、法律初学者かつ一度目の挑戦で合格できる人がいるのも事実です。伊藤塾受講生の合格者の声も踏まえながら、効果的な勉強法を紹介します。

4-1.行政法の効率的な勉強スケジュールの組み方

行政書士試験は試験範囲が広いため、一度覚えたことを「忘れる」こととの戦いになります。特に行政法はそれだけでかなりのボリュームがある科目であり、出題数も多いため定期的な復習が必須です。

長田美和さん平日の勉強は朝勉が中心でした。朝2時間、昼休み20分、夜1時間のサイクルでした。夜は眠くなったら終了し、テキストもノートも机の上にそのままにして、朝起きたら前日の復習からはじめて記憶の定着を意識していました。

篠崎健二さん

日々の勉強については、平日はフルタイムの仕事のため時間的制約があるので、昼食時に30分のオンライン講義を聴き、その夜に復習と過去問の取り組みを継続しました。また、土日は、平日で遅れた分の挽回を図りつつ過去問でのアウトプット学習に時間を割きました。受験直前期には、仕事前の時間を利用して過去問の間違えた肢問題の復習に充てる朝活を行い、夜は睡眠が十分確保できる時間配分での勉強に努めてました。

定期的な反復学習を実践するためには、日々勉強した内容を記録していく必要があります。勉強用の手帳を準備したり、スケジュール管理アプリやExcelなどで管理するなど、自分が振り返りやすい方法を見つけて反復学習できる環境を整えましょう。

4-2.過去問・問題集を活用する

行政法は、基本的に条文を押さえておくことで解答できる問題が多く出題されます。難解な法律知識を定着させるためには、何よりも問題演習の反復が重要といえます。

萩本昌史さん7月以降は暗記の期間とした。テキストの設問と答えを、iPadアプリのankiに入力し、忘却曲線のアルゴリズムに従って反復練習した。

楢山容子さん

「理解をする」「思考過程を大事にする」というのを徹底しました。過去問でわからなかったり少しでもあやふやだったら、必ずテキストに戻りました。何度もつまずいたところがわかるように大きく赤丸を付けました。直前期に重点的に見直せたので良かったです。過去問に取り掛かるのが遅く、問題数をこなすことに必死になった時期もありましたが、1つの問題で周辺知識まで確認することで問題数をカバーすることができたと思います。

特に行政法は配点が最も多く、それに伴って過去問の総量が多い科目であり他のどの科目よりも過去問を活用すべき科目ともいえます。これまでの試験でどんな論点から出題されているのか知るための最重要ツールですので、難しいからといって後回しにせずに積極的に取り組みましょう。過去問をしっかりやりこむことで、スピーディーに正確に得点に繋げていくことができます。

また、過去問や問題集を解く時に注意したいのは、必ずテキストや条文を確認しながら問題演習すること。単に問題集や過去問の解説だけを読んで理解するのではなく、1問1問テキストや六法の条文に戻って周辺知識も確認しながら進めることでより理解が深まるため、記述式対策としても有効です。

※正しい過去問の活用法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 行政書士は過去問だけで合格できる?合格者が語る!正しい活用法

4-3.模擬試験を活用する

早い段階で実際の試験問題の雰囲気に慣れておくというのも、受験テクニックの一つ。

行政書士試験は問題数が全部で約100問、さらに行政法では記述式問題も出題される試験です。本番で時間が足りなくなってしまうということを防ぐために、できるだけ本番さながらの問題に慣れて問われている意図を正確に素早く理解する力を養いましょう。

試験日が近くなってきたら、模擬試験を活用して全体でかかる時間を計測したり時間配分を事前に決めておく準備も有効です。

→「2025年合格目標 行政書士 公開模擬試験」はこちら

5.行政法の勉強中に直面しがちな悩みとその対策

行政書士試験は一般的に、難関資格試験といわれています。今勉強をしているみなさんと同じように毎年多くの受験生が悩みながら勉強を続け、合格を掴み取っているのです。ここではよくある受験生の悩みと、その対策をご紹介します。

5-1.行政法の専門用語や定義が覚えられない

行政法の勉強を進めていくと、なかなか覚えられない専門用語や理解できない論点が出てくることも珍しくありません。行政書士試験は基本的に満点を目指す必要はない試験ですが、それでも不安になることもあるでしょう。

そんな場合は講義などでインプットしたことを自分の言葉で説明するというアウトプットの方法を試してみてください。あるテーマを学習し終えたときに、自分の言葉で説明できるところまで理解レベルを高めることで、知識の定着ができます。

これは択一式の対策だけでなく、記述式の対策としても有効です。法律用語や制度の内容を自分の言葉で説明できる=勉強した内容を正確に押さえているということがいえます。ぜひ、記述式の出題がある行政法と民法で試してみてください。

5-2.似たような概念が混同してしまう

行政法には似たような概念や手続き(例:取消訴訟と無効等確認訴訟、処分と行政指導など)が多く、混同しやすいという人も少なくないのではないでしょうか。これは行政法以外の科目にもいえますが、法律の世界には似たような制度が数多く存在します。

一方で、制度を分けるということは違いがあるということです。どこが違うのかということを理由も含めて正確に押さえておくことが重要です。

まずはこのような混同に早めに気づくためにも、問題演習を行いましょう。過去問や問題集を解くことで、自分の理解度や整理できていない分野に気づけるはずです。

次に、よく間違える問題についてどうして間違えてしまうのか検討してみます。似たような概念で混同しているものがあれば、自分の言葉で定義を説明してみたり、表にまとめて視覚的に整理するのもよいでしょう。法律は複雑ながらも非常に合理的に作られているものです。段階的にコツコツと勉強していけば必ず理解できるので、根気よくこの作業を積み重ねていきましょう。

5-3.スケジュールどおりに勉強が進まない

最初から先々まで細かいスケジュールを立ててしまうと、予定どおりにいかなかった場合にストレスになってしまうという人が多いようです。

そうならないよう、あえて事前に立てるのはざっくりとした余裕のあるスケジュールにして、週または月の最後の計画を合わせにいくような進め方もあります。もしくは週に1日は予備日を設け、そこで帳尻を合わせる方法もよいでしょう。数ヶ月の勉強期間、なるべくストレスを感じないような工夫をしながら計画立てて勉強を進めていくことが重要です。

6.まとめ

最後に、今回の記事の要点をまとめます。

◉ 行政法は行政書士試験において最重要科目!

◉「行政法」とは6つの法律を総称するもので、行政法という法律は存在しない。

◉ 難解とされる行政法でも、反復学習で知識定着は可能。

限られた勉強時間の中で、最短で行政書士試験に合格したい方は、ぜひ伊藤塾へご相談ください。

伊藤塾の「行政書士合格講座」は、法律を初歩からしっかり学習していくことができる講座です。

夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。

伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科

伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。