行政書士試験の配点と対策ポイントを科目別・出題形式別に解説

・法令科目と基礎知識の配点割合は?

・記述式の配点はどのくらい?

・どの科目を重点的に勉強するべき?

こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

行政書士試験では、科目毎の配点を理解した効率的な対策が重要です。やみくもに勉強するのではなく、合格に必要な点数を理解し、逆算して勉強することこそが、合格への最短ルートだからです。

そこで、今回は

・行政書士試験の科目毎の配点

・択一、多肢選択、記述など出題形式毎の配点

・それぞれの対策

・重点的に勉強するべき科目

について取り上げました。行政書士試験の傾向を理解し、最短で合格するために是非ご一読ください。

【目次】

1.行政書士試験の配点は?科目・出題形式毎の配点

2.合格には何点必要?行政書士試験の合格基準

2-1.① 法令等科目で122点(50%)の得点があるか

2-2.② 基礎知識で24点(40%)の得点があるか

2-3.③ 全科目で合計180点に到達しているか

3.法令科目の配点は244点!科目別の対策ポイント

3-1.基礎法学の配点と対策

3-2.憲法の配点と対策

3-3.民法の配点と対策

3-4.行政法の配点と対策

3-5.商法の配点と対策

4.基礎知識の配点は56点!対策のポイント

4-1.基礎知識で出題される科目

4-2.「一般知識」からの変更点

4-3.基礎知識の対策ポイント

5.出題形式ごとの配点と対策のポイント

5-1.択一式の配点と対策

5-2.多肢選択式の配点と対策

5-3.記述式の配点と対策

6.行政書士試験合格にはどの科目を重点的に勉強すべき?

7.【Q&A】行政書士試験の配点に関するよくある質問

7-1.Q.行政書士試験で最も配点の高い科目は?

7-2.Q.試験科目毎の配点は?

7-3.Q.記述式の配点は何点?

7-4.Q.多肢選択式の配点は何点?

7-5.Q.地方自治法の問題の配点は?

8.まとめ

1.行政書士試験の配点は?科目・出題形式毎の配点

行政書士試験の「科目」「出題形式」ごとの配点は、次のとおりです。

| 択一式 | 多肢 選択式 | 記述式 | 科目別 の配点 | ||

| 法令等 科目 | 基礎法学 | 8 | 8 | ||

| 憲法 | 20 | 8 | 28 | ||

| 民法 | 36 | 40 | 76 | ||

| 行政法 | 76 | 16 | 20 | 112 | |

| 商法 | 20 | 20 | |||

| 基礎 知識 | 一般知識 | 56 | 56 | ||

| 行政書士法等 行政書士業務と 密接に関連する 諸法令 | |||||

| 情報通信・ 個人情報保護 | |||||

| 文章理解 | |||||

| 出題形式別の配点 | 216 | 24 | 60 | 300 | |

行政書士試験の科目は、大きく「法令等科目」と「基礎知識」に分けられます。

法令等科目は「基礎法学」「憲法」「民法」「行政法」「商法」の5科目から構成されています。このうち「民法」と「行政法」は、特に配点が高く設定されており、2科目だけで、行政書士試験全体の「60%」を占めています。

一方、基礎知識は「一般知識」「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」「情報通信・個人情報保護」「文章理解」の4科目で構成されています。法令等科目ほど配点は高くありませんが、基準点(満点の40%)を下回ると不合格となるため、軽視することはできません。

問題の出題形式としては、「択一式」「多肢選択式」「記述式」の3種類があります。特に「記述式」は、1問あたりの配点が高い一方で、苦手意識を持つ受験生が多いため、十分な対策が必要です。科目別・出題形式別の対策ポイントについては後述します。

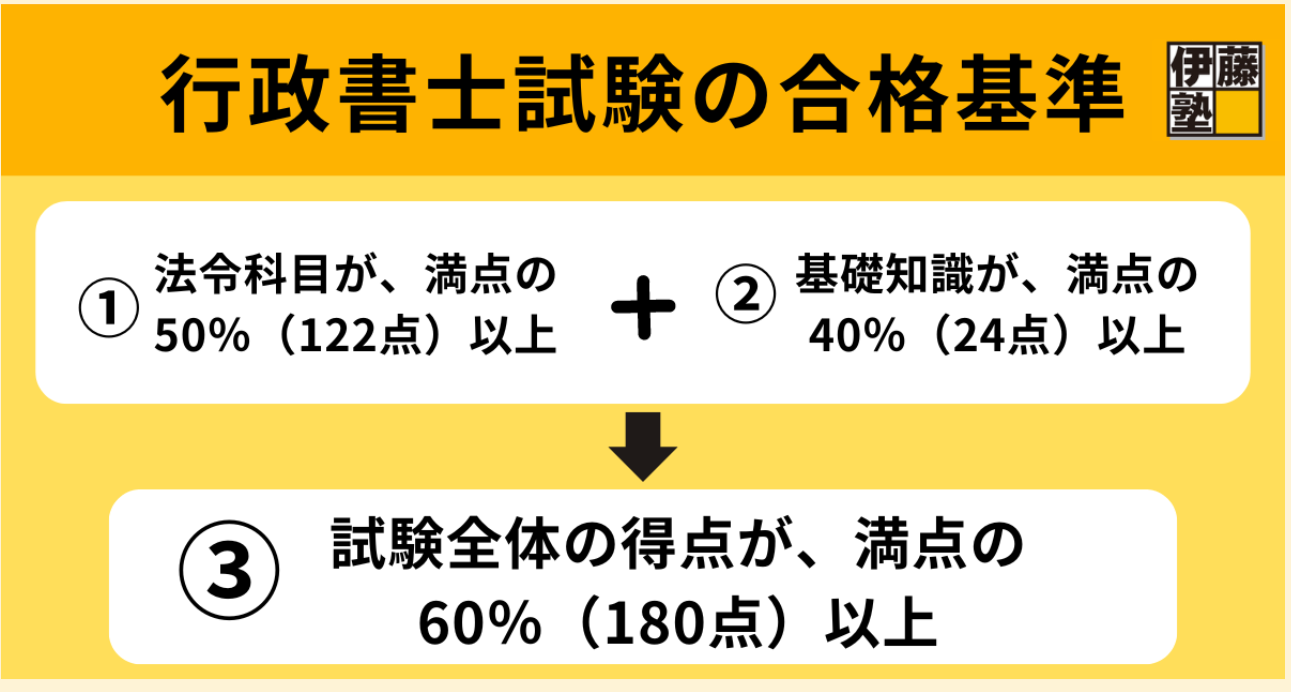

2.合格には何点必要?行政書士試験の合格基準

行政書士試験の大きな特徴は、合格に必要な点数が「事前に」決まっていることです。行政書士試験の合否は、大学入試などと異なり「絶対評価」によって決定するからです。

そのため、他の受験生の得点や、倍率などの影響を受けることはなく、一定の点数を取得すれば、必ず合格することができます。

合格に必要な条件は次の3つです。なお、これらは「全て」を満たす必要があります。

2-1.① 法令等科目で122点(50%)の得点があるか

まず、法令等科目で「122点」以上を得点することが必要です。法令等科目で、満点の「50%」にあたる「122点」を取得できなければ、その時点で不合格となります。

2-2.② 基礎知識で24点(40%)の得点があるか

次に、基礎知識で「24点」以上の得点が必要です。仮に法令等科目で満点を取得できたとしても、基礎知識で24点を下回ってしまうと、合格することはできません。

2-3.③ 全科目で合計180点に到達しているか

最後に、行政書士試験全体で「180点」以上が必要です。

例えば、

・法令等科目で「122点」

・基礎知識で「24点」

の基準点を取得するだけでは、合計で「34点」不足してしまいます。不足分を補うには、配点の高い「法令等科目」でいかに得点を獲得できるかがポイントです。

3.法令科目の配点は244点!科目別の対策ポイント

法令等科目では、次の5科目が出題されます。

・基礎法学

・憲法

・民法

・行政法

・商法

科目別に詳しく見ていきましょう。

3-1.基礎法学の配点と対策

基礎法学では、合計「2問」が出題されます。

全て択一式で出題され、試験全体の配点は「8点」となっています。

| 出題数 | 配点 | 出題形式 | |

| 基礎法学 | 2問 | 8点 | 択一式のみ |

基礎法学は、配点が低い一方で、受験生の多くが頭を悩ませる科目です。明確な頻出テーマが定まっておらず、効率的な対策が難しいからです。

例えば「2問中1問は正答する」などの目標を設定し、深追いしすぎないようにしましょう。

3-2.憲法の配点と対策

憲法では、合計「6問」が出題されます。択一式で5問、多肢選択式で1問が出題され、試験全体の配点は「28点」です。

| 出題数 | 配点 | 出題形式 | |

| 憲法 | 5問 | 20点 | 択一式 |

| 1問 | 8点 | 多肢選択式 |

憲法は、他の法令科目とは異なり、インプットが重要な科目だといわれています。

例えば、同じ判例が出題されたとしても、問われるポイントが異なっており、過去問だけでは対応できないケースが多いからです。そのため、過去問で演習しつつも、重要な判例については「争点」「判旨」などを中心に、過去問で問われていないポイントも抑えておく必要があります。

3-3.民法の配点と対策

民法では、合計「11問」が出題されます。択一式で9問、記述式で2問が出題され、試験全体の配点は「76点」です。

行政法に次いで高い配点が設定されており、記述式の配点は、行政法よりも高くなっています。試験の合否を左右する重要科目だといえるでしょう。

| 出題数 | 配点 | 出題形式 | |

| 民法 | 9問 | 36点 | 択一式 |

| 2問 | 40点 | 記述式 |

民法の特徴は、インプットすべき学習量と比較して、過去問のストックが非常に少ないことです。

民法の条文数は「1000」を超えており、判例も無数に蓄積されています。そのため、膨大な量の知識が試験範囲となっており、試験対策としても、かなりの量の知識をインプットする必要があります。

一方で、過去問については、毎年「11問」しか出題されません。そのため、過去問のストックが少なく、過去問演習だけではカバーできない場合が多いのです。もちろん、過去問で出題された内容については、確実に正答できるようになる必要がありますが、それ以外の知識についても押さえておく必要があります。

3-4.行政法の配点と対策

行政法では、合計「22問」が出題されます。択一式で19問、多肢選択式で2問、記述式で1問が出題され、試験全体の配点は「112点」です。

行政法は、行政書士試験で最も配点の高い重要科目です。

| 出題数 | 配点 | 出題形式 | ||

| 行政法 | 一般的法理論 統合 | 3問 | 12点 | 択一式 |

| 1問 | 8点 | 多肢選択式 | ||

| 行政手続法 | 3問 | 12点 | 択一式 | |

| 1問 | 8点 | 多肢選択式 | ||

| 1問 | 20点 | 記述式 | ||

| 行政不服審査法 | 3問 | 12点 | 択一式 | |

| 行政事件訴訟法 | 3問 | 12点 | 択一式 | |

| 国家賠償法 損失補償 | 2問 | 8点 | 択一式 | |

| 地方自治法 | 3問 | 12点 | 択一式 | |

| 統合問題 | 2問 | 8点 | 択一式 | |

行政法は、民法とは真逆で、インプットすべき学習量と比較して、過去問のストックが多い科目です。試験範囲が民法程には広くない一方で、毎年最も多くの問題が出題されているからです。

そのため、試験対策としても、過去問を徹底的に演習することが重要となります。ただし、過去問を演習する際は、解答の暗記にならないように注意しましょう。

大切なのは、考え方を理解することです。出題された内容について、どういった法理論によって正答が導かれたのか理解することで、合格に近づくことができます。

3-5.商法の配点と対策

商法では、合計「5問」が出題されます。全て択一式で出題され、試験全体の配点は「20点」です。

| 出題数 | 配点 | 出題形式 | |

| 商法 | 5問 | 20点 | 択一式のみ |

商法の対策で重要なポイントは次の3つです。

・比較的対策しやすい「設立」「商行為」を固める

・時間をかけ過ぎない

・まずは商法のイメージを掴む

商法は、「基礎法学」と並び、対策に苦慮する受験生が多い科目です。「最低8点は獲得する」などの目標意識をもって、効率的に取り組みましょう。

商法に苦手意識がある場合は、受験指導校の講座を活用して、短期間で集中的に学習することも、選択肢の1つです。

→ 2024年合格目標 「4時間で商法8点を獲得する講義 」を見る

4.基礎知識の配点は56点!対策のポイント

基礎知識とは、従来「一般知識」と呼ばれていた科目です。2024年試験から、「基礎知識」へと名称が変更され、出題内容も一部変更となりました。

4-1.基礎知識で出題される科目

基礎知識では、「合計14問(5科目)」が出題されます。択一式のみで構成されており、試験全体の配点は「56点」です。

| 出題数 | 配点 | 出題形式 | |

| 一般知識 | 14問 (内訳は不明) | 56点 | 択一式のみ |

| 行政書士法等行政書士業務 と密接に関連する諸法令 | |||

| 情報通信・個人情報保護 | |||

| 文章理解 |

4-2.「一般知識」からの変更点

一般知識(2023年まで)からの変更点は次のとおりです。

| (2023年まで) 一般知識 | (2024年から) 基礎知識 | |

| 出題内容 | ●政治・経済、社会 ●情報通信・個人情報保護 ●文章理解 | ●一般知識 ●行政書士法等行政書士業務 と密接に関連する諸法令 ●情報通信・個人情報保護 ●文章理解 |

| 出題数 | 14問 | 14問 |

| 配点 | 56点 | 56点 |

【改正ポイント】

・「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」が追加

「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」では、「行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法」等が出題される予定です。これらの科目は、実は2023年以前も「政治・経済・社会」の出題範囲に含まれていたのですが、実際に出題されたことはありませんでした。

今回の改正によって、出題数がどう変化するかは不明ですが、基礎知識の合格基準を満たすためには、一定の対策が必要になります。

4-3.基礎知識の対策ポイント

基礎知識科目の特徴は、膨大な出題範囲です。掴みどころがなく、試験全体で占める配点割合も低い一方で、合格基準点を満たさないと一発で不合格となってしまいます。そのため、毎年多くの受験生が頭を悩ませています。

対策のポイントとしては、「満点」を目指すのではなく、「合格基準点を下回らない」ことを意識して勉強を進めましょう。広い範囲を網羅的に学習するのではなく、基準点を突破するためのメリハリの利いた学習が必要です。

※「一般知識等」から「基礎知識」への改正と対策については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→【2024年】行政書士試験科目「一般知識等」から「基礎知識」への改正と対策について解説

5.出題形式ごとの配点と対策のポイント

行政書士試験では、大きく3つの出題形式があります。

・択一式

・多肢選択式

・記述式

それぞれの出題形式について、詳しく解説します。

5-1.択一式の配点と対策

択一式は、行政書士試験で最も出題数の多い出題形式です。行政書士試験の全60問のうち、54問が択一式によって出題されます。

配点も高く、全体の約7割以上(216点)を占めています。

| 出題数 | 54問 |

| 1問あたりの配点 | 4点 |

| 全体の配点 | 216点 |

択一式では、予め5つの選択肢が用意されており、正しい選択肢を選ぶマークシート形式の設問が出題されます。そのため、誤った選択肢から削除することで、消去法でも回答できる場合が多いです。

例えば、正答肢が分からなくても、明らかに誤っている選択肢から消去していくことで、正解にたどり着けるからです。

ただし、これは本試験当日に限った話です。過去問の演習を行う際は、必ず誤りの選択肢も検討し、有効活用しましょう。

例えば

・正しい選択肢に直してみる

・頻出テーマの理解に活用する

・ひっかけのポイントに慣れる

・解説を活用して、関連知識を整理する

などの方法が挙げられます。

誤りの選択肢を如何に活用できるかが、行政書士試験の合否を左右するといっても過言ではありません。なお、近年は、択一式とはいえ難易度の高い出題形式も増えてきています。

・正しい選択肢の組み合わせが問われる設問

・誤った選択肢が問われる設問

・選択肢全ての正誤が要求される個数問題

など、消去法で解きづらい設問が増えているのです。最新の出題傾向を分析し、傾向を踏まえた対策を行うことが必要です。

5-2.多肢選択式の配点と対策

多肢選択式は、20個の語群から、正しい語句を4つ選択して、空欄に当てはめていく形式の出題です。例年、「憲法」から1問、「行政法」から2問、試験全体で計3問が出題されています。

| 多肢選択式 | |

| 憲法 | 1問(16点) |

| 行政法 | 2問(16点) |

| 合計 | 3問(24点) |

一見難しそうに感じる多肢選択式の出題ですが、択一式と異なり、「1肢あたり2点」の部分点が設定されています。つまり、全てに正答することができなくても、いくつかの選択肢だけ正答すれば、正答数に応じた得点を取得することができるのです。

「基礎知識」科目の「文章理解」と同様のテクニックで正答に近づける場合もあるため、最後まで諦めずに、解答を埋めていきましょう。

5-3.記述式の配点と対策

記述式は、問題に対して「40文字程度」の文章を作成し、解答する形式の出題です。例年、行政法から1問、民法から2問、試験全体で計3問が出題されています。

| 記述式 | |

| 行政法 | 1問(20点) |

| 民法 | 2問(40点) |

| 合計 | 3問(60点) |

記述式は、最も苦手意識を感じる受験生が多い出題形式です。ゼロから解答を作成する必要があるため、正確な知識と本質的な理解が求められるからです。とはいえ、記述式だからといって、特別な知識が必要な訳ではありません。

記述式の問題は、あくまでも択一式で問われた知識の範囲内で出題されるため、基本的には択一式の知識を活かせば、解答することができます。記述式の対策では、次のポイントを意識しましょう。

・満点は狙わない・積極的に部分点を取っていく

・重要なキーワードを意識する

記述式では満点を取ろうとするのではなく、確実に部分点を取っていく戦略が有効です。合格者だからといって、必ずしも完全な解答を作成できている訳ではありません。

重要なキーワードを抑え、1点でも多くの部分点を獲得するという意識が、記述式を突破するカギとなるのです。

※行政書士試験の記述式対策については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→「記述対策」を制するものは行政書士試験を制する?得点アップの秘訣を解説

6.行政書士試験合格にはどの科目を重点的に勉強すべき?

行政書士試験に合格するためには、配点の高い科目を中心に勉強することが重要です。

法令等科目は全体の配点の約8割を占めているため、集中的に対策を立てる必要があります。法令等科目の中でも、配点の高い行政法、民法は、特に重点的に勉強しましょう。

一方で、基礎知識は全体の約2割の配点ですが、合格基準として24点以上の取得が必須とされています。そのため、「基礎知識科目」も軽視せず、バランスよく勉強を進めることが大切です。また、配点だけでなく、問題の難易度も踏まえて対策することで、効率的に学習することができます。

例えば、

・正答率70%以上の問題

・正答率40%〜70%の問題

・正答率40%以下の問題

といった形で、問題の難易度を整理してみましょう。

正答率の低い難問に注力するのではなく、正答率の高い問題を確実に得点することで、合格基準点(180点)を突破することができるのです。科目毎の配点だけでなく、必要な問題を取捨選択して、学習範囲を見極めましょう。出題の傾向を踏まえて、ポイントを絞った対策をすることが、合格への最短ルートです。

7.【Q&A】行政書士試験の配点に関するよくある質問

7-1.Q.行政書士試験で最も配点の高い科目は?

行政書士試験で最も配点の高い科目は「行政法」です。合計「112点」分の配点が設定されており、試験全体の「4割近く」を占めています。次いで、民法の配点が高く「76点」分の配点が設定されています。

7-2.Q.試験科目毎の配点は?

試験科目毎の配点は、次のとおりです。

| 科目 | 配点 |

| 基礎法学 | 8 |

| 憲法 | 28 |

| 民法 | 76 |

| 行政法 | 112 |

| 商法 | 20 |

| 基礎知識 | 56 |

7-3.Q.記述式の配点は何点?

記述式の配点は「60点」です。民法で「40点」、行政法で「20点」の配点が設定されています。

7-4.Q.多肢選択式の配点は何点?

多肢選択式の配点は「24点」です。憲法で「8点」、行政法で「16点」の配点が設定されています。

7-5.Q.地方自治法の問題の配点は?

近年の傾向では、地方自治法は3問出題され、配点は12点です。

8.まとめ

最後に、今回の記事の要点をまとめます。

◉ 行政書士試験では、3つの合格基準がある

◉ 法令科目の配点が高く、8割を占めている

◉ 中でも「行政法」「民法」は重要科目

◉ 足切りがあるため、基礎知識も軽視はできない

◉ 配点や問題難易度から、学習範囲を見極めることが合格のポイント

限られた勉強時間の中で、最短で行政書士試験に合格したい方は、ぜひ伊藤塾へご相談ください。

伊藤塾の「行政書士合格講座」は、法律を初歩からしっかり学習していくことができる講座です。

夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。

伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科

伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。