行政書士は最強の資格?行政書士にできて司法書士にできないことやメリットを解説!

「行政書士は最強の資格だと聞いたけど、本当なの?」

「行政書士資格を目指すメリットって何?」

「行政書士にできて司法書士にできないこともある?」

行政書士に興味がある方の中には、このような疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか。確かに、行政書士は「最強の資格」と言われるほど魅力的な国家資格です。

しかし一方で、「数ある資格の中で、あえて「行政書士」を目指すメリットが、イマイチ良く分からない」というご質問を頂くことも少なくありません。

そこでこの記事では、毎年多くの行政書士を輩出している伊藤塾が、行政書士資格について分かりやすく解説します。

◉ なぜ行政書士が「最強の資格」と言われるのか

◉ 司法書士との違いや、行政書士にしかできないこと

◉ 行政書士がおすすめな人の特徴

など、行政書士を目指す上で知っておきたい情報を、余すところなくお伝えします。行政書士に興味がある方は、ぜひご一読ください。

【目次】

1.行政書士が最強の資格である5つの理由

1-1.独占業務が多い

1-2.未経験からでも独立開業できる

1-3.高年収も目指せる

1-4.年齢制限がなく活躍できる

1-5.副業で働くこともできる

2.行政書士資格を目指す3つのメリット

2-1.必要な勉強時間が少ない

2-2.受験対策を立てやすい

2-3.合格率が比較的高い

3.行政書士にできて司法書士にできないこと

3-1.行政書士と司法書士の違いは?

3-2.行政書士にできて司法書士にできないこと

4.おすすめはダブルライセンスの取得

4-1.試験対策上のメリット

4-2.実務上のメリット

5.行政書士資格の注意点は?

5-1.登録費用が必要になる

5-2.社内で行政書士として働くことはできない

6.行政書士資格がおすすめな人の特徴

6-1.なるべく早く資格を取りたい人

6-2.働きながら受験したい人

6-3.未経験から法律家を目指したい人

7.まとめ

1.行政書士が最強の資格である5つの理由

数ある資格の中でも、なぜ行政書士資格が最強だと言われるのでしょうか?ここでは、行政書士資格が最強の資格だと言われる理由について、5つ解説します。

◉ 独占業務が多いから

◉ 未経験からでも独立開業できるから

◉ 高年収も目指せるから

◉ 年齢制限なく活躍できるから

◉ 副業で働くこともできるから

それぞれ見ていきましょう。

1-1.独占業務が多い

行政書士が最強だと言われる理由の1つに、「独占業務が多いこと」があります。

※独占業務とは?行政書士資格をもっていないとできない業務のこと。行政書士の独占業務を、無資格者が行うと「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられてしまいます。

例えば、官公庁に提出する書類の作成や、行政手続きの代理など、行政書士が取り扱うことのできる独占業務の数は、実に1万種類以上に及ぶと言われています。

さらに、この数は現在も増え続けています。法改正などに伴って、新たな許認可申請が生まれれば、それに関する手続きも行政書士の独占業務となるからです。

独占業務が多いことは、行政書士の需要が高く、社会から必要とされている証拠です。数多くの独占業務を抱えており、多様な分野で活躍できる点は、行政書士の大きな魅力だといえるでしょう。

1-2.未経験からでも独立開業できる

未経験から独立開業しやすいことも、行政書士資格が最強だと言われる理由の1つです。

例えば「税理士」の場合、独立開業するためには、「2年間の実務経験」が必須だとされています。

一方で、行政書士にはそのような制限がありません。つまり、行政書士試験に合格し、行政書士登録をすれば、すぐに独立開業して仕事をスタートさせることができるのです。

※行政書士登録については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 行政書士の登録は必須?登録しないとどうなる?登録料や事務所についても解説

実際、行政書士の大半は、未経験から独立開業しているといわれています。必要な初期投資が少なく、最低限の設備さえあれば、自宅で開業することもできるため、抱えるリスクが小さいことも、行政書士が開業しやすい要因でしょう。

特別な実務経験がなくても、リスクを抑えつつ独立開業できることは、行政書士ならではの魅力です。

※行政書士の独立開業については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 行政書士が独立開業するには?年収・資金・成功のポイントを解説!

※【Q&A】行政書士の廃業率は?

未経験から開業する人が多いと、「廃業率」が高くなりそうにも思えます。 しかし、行政書士の廃業率は「3%」程度で安定して推移しており、他産業の平均と比較しても、決して高くはありません。(参考:総務省 行政書士の登録状況(令和3年度))

これは、行政書士の独占業務が多岐にわたっており、安定したニーズに支えられていることの裏付けだと考えられます。

1-3.高年収も目指せる

行政書士は、高年収を目指せる資格でもあります。

平均的な行政書士の年収は「580万円」程度といわれていますが、中には1000万円以上稼ぐ人もいます。特に、独立開業して成功すれば、収入に上限はありません。もちろん、高年収を得るためには努力が必要不可欠ですが、それだけの価値がある資格だといえるでしょう。

※行政書士の年収については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 行政書士の年収の現実は?女性・雇われ・開業・中央値など比較解説

1-4.年齢制限がなく活躍できる

年齢に制限なく活躍できることも、行政書士資格が最強だと言われる所以です。

行政書士の資格には、定年や年齢制限がありません。つまり、自分のやる気次第では、何歳になっても、年齢制限なく行政書士として活躍することができます。

実際、日本行政書士会連合会が実施した実態調査によれば、60歳を超えても活躍している行政書士の割合が「40%」近くに達しています。定年や年齢による制限に縛られず、生涯に渡って働き続けられることは、行政書士の大きな魅力だといえるでしょう。

1-5.副業で働くこともできる

士業でありながら、副業として働くことができるのも、行政書士の強みです。「行政書士法」の中に、副業で働くことを禁止している条文はありません。

いきなり会社員を辞めることに不安がある方は、副業としてスタートすることで、リスクを大きく軽減できるでしょう。本業の給与カット等に対する保険になるのはもちろん、行政書士の仕事が軌道に乗れば、本業を退職することも決して難しくはありません。

本業の収入に不安を感じている人にとって、行政書士資格は、正にうってつけの資格だといえるでしょう。

※副業としての行政書士については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→【サラリーマン必見】行政書士を副業から始める5つのメリットと注意点

2.行政書士資格を目指す3つのメリット

行政書士資格は、非常にコストパフォーマンスに優れた資格です。「最強の資格」といっても過言ではない程の魅力をいくつも持っている一方で、他の難関資格と比較すると、

◉ 必要な勉強時間が少ない

◉ 受験対策を立てやすい

◉ 合格率が比較的高い

などのメリットを持っています。それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

2-1.必要な勉強時間が少ない

行政書士資格は、同じ難関資格である「司法試験」や「司法書士試験」と比べて、比較的短い勉強時間で、合格を狙うことができます。

【一般的な勉強時間の目安】

| 勉強時間の目安 | |

| 行政書士試験 | 600時間〜1000時間程度 |

| 司法試験 | 2,000~5,000時間程度 |

| 司法書士試験 | 3000時間程度 |

仕事や家事に忙しく、なかなか勉強時間を確保できない人にとって、行政書士試験は挑戦しやすい試験だと言えるでしょう。もちろん、合格には効率的な学習計画を立てることが必要不可欠です。

しかし、短時間の勉強でも合格を目指せることは、行政書士の大きな魅力だといえるでしょう。

※行政書士試験合格のための勉強時間については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→「行政書士試験合格に必要な勉強時間とは?目安や平均・最短合格のポイントについて解説」

2-2.受験対策を立てやすい

試験の受験対策を立てやすいのも、行政書士資格のメリットの1つです。

行政書士試験は、他の難関資格と比べて試験範囲が限られているため、非常に試験対策が進めやすい試験です。さらに、試験の合否についても、相対評価ではなく「絶対評価」で判断されます。

つまり、他の受験生の得点は関係なく、「自分が180点以上を得点できているか」といった一定の基準で合否が判定されるため、毎年の合格ラインを予測する必要もありません。勉強開始時から、明確なゴール設定をして対策を進めていけるため、非常に学習効率を上げやすい試験だと言えるでしょう。

2-3.合格率が比較的高い

行政書士試験の合格率は、「司法試験」や「司法書士試験」と比べると、比較的高い水準にあります。

【直近3年間の合格率の比較】

| 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | |

| 行政書士試験 | 13.98% | 12.13% | 11.18% |

| 司法試験予備試験 | 3.58% | 3.62% | 3.98% |

| 司法書士試験 | 5.19% | 5.18% | 5.14% |

行政書士試験の合格率は、「12%前後」で推移しています。決して高い数字ではないものの、予備試験や司法書士試験と比べれば、比較的高めの数字であることが分かります。

もちろん、合格率が高めだからと言って、試験が簡単だというわけではありません。しかし、適切な受験対策を行えば、比較的合格しやすい試験であることも事実です。明確な目標を持ち、効率的な学習を心がけることで、合格への道が大きく開けるでしょう

※行政書士試験の合格率については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→「行政書士試験の合格率はどのくらい?合格率が低い理由や推移についても解説」

3.行政書士にできて司法書士にできないこと

「行政書士」と「司法書士」は、どちらも法律手続きに関する専門家ですが、その業務内容には大きな違いがあります。しかし、具体的に何が異なるのかを理解できている人は、あまり多くありません。

そこでここでは、「行政書士と司法書士の役割の違い」、「行政書士にできて司法書士にできないこと」について解説します。

3-1.行政書士と司法書士の違いは?

「行政書士」は、行政に関する許認可手続きの代理や、書類作成を主な業務としています。「書類作成のエキスパート」といったイメージを持たれることも多く、国民にとって最も身近な法律家だと言われています。

【行政書士の主な業務内容】①官公署に提出する書類の作成

(飲食業の営業許可申請、外国人の在留資格の申請など)

②権利義務に関する書類の作成

(遺産分割協議書の作成、離婚協議書の作成など)

③事実証明に関する書類の作成

(地調査に基づく各種図面類の作成、各種議事録や会計帳簿の作成など)

一方、「司法書士」は、不動産登記や商業登記などの登記業務を独占業務とする法律資格です。

ただし、近年は登記業務のみに留まらず、相続や遺言、企業法務など、国民の権利を保護するための活動を、幅広く行っています。

【司法書士の主な業務内容】①登記又は供託に関する手続きについての代理

(不動産登記、商業登記など)

②法務局に提出する書類の作成

(供託など)

③裁判所や検察庁に提出する書類の作成

(成年後見人選任申立書の作成、破産申立書の作成、告訴状の作成など)

④法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きの代理

⑤上記に関する相談に応じること

「行政書士」と「司法書士」では、同じ法律の専門家でありつつも、「業務内容」や「求められる役割」が大きく異なっています。

「行政書士」は国に対する行政手続きを中心に「行政機関と国民のパイプ役」としての役割を、「司法書士」は登記手続きを中心に「国民の権利・財産を守るための役割」を担っているのです。

※司法書士と行政書士の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

→「司法書士と行政書士の違いとは?仕事内容や難易度・ダブルライセンスのメリットとは?」

3-2.行政書士にできて司法書士にできないこと

行政書士にできて司法書士にできないことには、次のような業務が挙げられます。

【行政書士にできて司法書士にできないことの例】・建設業の許可申請

・飲食店営業の許可申請

・酒類販売業許可申請

・旅館業営業の許可申請

・旅行業の登録申請

・宅地建物取引業の免許許可申請 など

特に、起業家が新しくビジネスを立ち上げる際に必要となる許認可申請は、行政書士の独占業務となっているケースが大半です。

ビジネスに必要な許認可をスムーズに取得するには、それぞれの業界の法律や規則に精通している必要がある一方で、忙しい起業家には、複雑な許認可申請に時間を割いている余裕はありません。そこで、これらの法律や規則に精通している行政書士が、必要な書類の作成や、関係官庁との調整を行うことで、円滑に許認可申請を進めることができるのです。

起業家が新規ビジネスを立ち上げる際の「ビジネスパートナー」となって、共に歩んでいけることは、司法書士にはない「行政書士ならではの魅力」だといえるでしょう。

4.おすすめはダブルライセンスの取得

「行政書士」と「司法書士」がそれぞれ異なった独占業務をもっていることは、前述のとおりです。しかし一方で、それぞれの手続きを一括して依頼したいと考えるクライアントも少なくありません。1人の専門家に一貫して依頼することで、クライアントの手間が省けるだけでなく、トータルでのコストダウンにもつながるからです。

そこで、オススメなのが「行政書士」と「司法書士」のダブルライセンスを取得することです。「行政書士」と「司法書士」のダブルライセンスの有益性について、「試験対策上のメリット」と「実務上のメリット」に分けて、見ていきましょう。

4-1.試験対策上のメリット

「行政書士試験」と「司法書士試験」には、共通する科目が多くあります。そのため、一方の資格の勉強が、もう一方の資格の勉強にも役立ち、効率的な学習が可能になるというメリットがあります。

例えば、憲法・民法・商法などの科目は、どちらの試験にも共通して出題されます。試験によって、問題の傾向や難易度は異なるものの、法律的な思考法に違いはありません。どちらかの試験対策で身につけた知識や思考法を、もう一方の試験でも活かすことで、格段に効率よく試験対策を進めることができます。

4-2.実務上のメリット

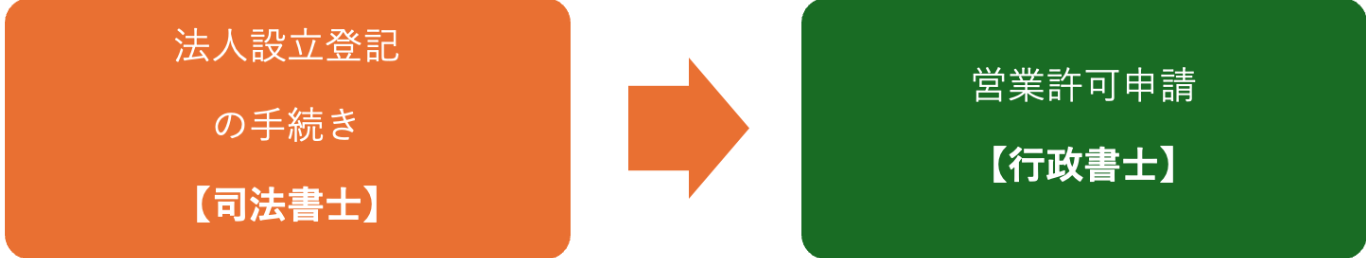

実務上も、行政書士と司法書士のダブルライセンスを取得することで、仕事の幅を格段に広げることができます。例えば、飲食店(法人)の営業許可申請を請け負ったケースで考えてみましょう。

【通常のケース】

前述のとおり、法人設立登記は「司法書士」の独占業務となっている一方で、営業許可申請は「行政書士」の独占業務です。そのため、クライアントからすると、それぞれ異なった専門家に依頼せざるを得なくなり、多少なりとも不便さを感じてしまいます。

一方、ダブルライセンスを取得していれば、上記の手続きを、自分一人で完結させることができます。クライアントの利便性が向上することはもちろん、両方の案件を受注できるようになるため、収益が発生する機会も格段に増加するでしょう。

※行政書士のトリプルライセンスについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 司法書士・行政書士・宅建のトリプルライセンスが最強!難易度も解説

5.行政書士資格の注意点は?

行政書士資格に多くのメリットがあることは、前述のとおりです。

しかし一方で、いくつかの注意点があることも忘れてはなりません。ここでは、見逃しがちな行政書士資格の注意点について、2つ解説します。

◉ 登録費用が必要になる

◉ 社内で行政書士として働くことはできない

それぞれ見ていきましょう。

5-1.登録費用が必要になる

行政書士試験に合格しただけでは、行政書士として働くことはできません。行政書士として働くには、必ず行政書士会に登録する必要があるからです。

登録申請には、登録手数料や入会金、登録免許税などの費用がかかります。例えば、「東京行政書士会」に登録申請をした場合に必要となる初期費用は、次のとおりです。

※金額は、単位会(県ごとの行政書士会)によって異なります。

| 金額 | |

| 登録手数料 | 25,000 |

| 入会金 | 200,000 |

| 登録免許税 | 30,000 |

| 合計 | 255,000円 |

他にも、月会費3ヶ月分の前払い(18,000円)等が必要になるため、合計30万円近くの初期費用が発生します。なお、行政書士会への登録は任意ではなく、行政書士法によって決められた必須要件です。

登録しなければ、行政書士になることはできないため、事前に必要な費用を準備しておきましょう。

5-2.社内で行政書士として働くことはできない

行政書士資格を取得した後、現在勤務している会社で、そのまま社内行政書士として働きたいと考える人もいるかもしれません。しかし、一般企業内で行政書士として働くことは禁止されています。

例えば、

・企業内で行政書士として働き、その企業の行政手続きを請け負う

・企業内に行政書士事務所を構え、企業の売上に貢献する

といった働き方は認められていないため、注意しましょう。

※ポイント禁止されているのは、あくまで「一般企業」で行政書士として働くケースです。

「行政書士事務所」に雇用される「使用人行政書士」や、「行政書士法人」に雇用される「社員行政書士」であれば、全く問題はありません。

6.行政書士資格がおすすめな人の特徴

行政書士資格は、「最強の資格」ともいわれるだけあって、様々な人におすすめできる魅力的な資格です。しかし、中でも以下のような特徴に当てはまる人は、特に行政書士試験に向いている可能性が高いです。

◉ なるべく早く資格を取りたい

◉ 働きながら受験したい

◉ 未経験から法律家を目指したい

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

6-1.なるべく早く資格を取りたい人

できるだけ短期間で資格を取得したい人にとって、行政書士は非常におすすめの資格です。前述のとおり行政書士試験は、他の難関試験と比べると、比較的短期間でも十分に合格を狙えるからです。

実際、法律の知識がゼロの状態からスタートしても、半年程度の勉強期間で合格できる人は少なくありません。もちろん個人差も大きい上、勉強時間を短縮するためには、効率的な学習が必要不可欠です。限られた時間で確実に合格したい方は、受験指導校などを活用するのも一案です。

6-2.働きながら受験したい人

行政書士は、働きながら資格取得を目指したい人にとっても、おすすめできる資格です。勉強時間の確保が難しいと思う人も多いかもしれませんが、「学習環境」や「勉強の進め方」次第では、限られた時間の中でも、十分に合格を目指すことができます。

例えば、通勤時間や休憩時間など、日常生活の中にあるスキマ時間を有効活用するだけでも、着実に学習を進めていくことができるでしょう。

実際、伊藤塾の受講生でも、多くの方は、働きながら行政書士試験に合格しています。短い時間でも、継続的に勉強を積み重ねていくことで、必要な知識を身につけることができるでしょう。

6-3.未経験から法律家を目指したい人

未経験から法律家を目指したい人にとって、行政書士試験は最もおすすめできる選択肢の1つです。行政書士試験の受験資格には制限がなく、高卒や大卒、社会人経験の有無も問われないからです。例えば、法律職の経験や知識が全くない人でも、一定の勉強さえすれば、誰でも挑戦することができます。

行政書士は、法律系資格の中でも「登竜門」と言われることが多い資格です。将来的に、弁護士や司法書士など他の法律資格の取得を目指す場合にも、行政書士の経験は必ず役に立つはずです。未経験から法律家を目指す人の第一歩として、行政書士は最適な選択だといえるでしょう。

7.まとめ

この記事では、

◉ 行政書士が最強の資格である理由

◉ 行政書士資格を目指すメリット

◉ 行政書士にできて司法書士にできないこと

についてお伝えしました。

数ある資格の中でも、特に「最強の資格」と言われることが多いのが「行政書士」です。独立開業すれば、1000万以上の高年収も狙える上、安定志向の方にとっても、副業として働くことができるのは大きなメリットと言えるでしょう。

同じ法律資格の「司法書士」とも異なった魅力を持っており、法律学習未経験からでも、挑戦しやすい資格です。

行政書士に興味を持たれた方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください。その挑戦が、あなたの人生を変える大きな転機になるかもしれません。

行政書士試験の合格に向けて勉強を開始したい方は、ぜひ法律専門受験指導校である伊藤塾をご活用ください。

伊藤塾の「行政書士合格講座」は、法律を初歩からしっかり学習していくことができる講座です。

夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科

伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。