行政書士が成年後見人になるには?仕事の始め方・報酬・実務の魅力まで徹底解説

「介護・福祉の経験を活かしながら、より専門性の高い仕事をしたい」

「行政書士として人の人生に深く関われる仕事がしたい」と考えていませんか?

そんな方にぴったりなのが、認知症や障害のある方の権利を守る「成年後見人」業務です。

一見、行政書士との関係が薄そうにも感じますが、実は行政書士のスキル・専門性との相性が抜群に良い仕事です。

特に、福祉・介護分野で働いた経験がある人は、「法律と福祉」両方の視点を持った専門家として、替えのきかない人材になれるでしょう。

この記事では、行政書士ができる具体的な仕事や、成年後見人になる方法、向いている人の特徴を詳しく解説します。福祉分野から行政書士を目指す方や、合格後のキャリアプランを考えている方は、ぜひご一読ください。

【目次】

1.行政書士の成年後見人業務とは

1-1.成年後見には「法定後見」と「任意後見」がある

1-2.成年後見人の仕事は「財産管理」と「身上保護」

1-3.成年後見人が行うのは「法律行為」のみ

2.行政書士が成年後見人としてできることの具体例

2-1.生活費・預金・不動産などの財産管理

2-2.介護施設、老人ホームなどの契約

2-3.年金や生活保護などの申請

3.行政書士の成年後見人業務の報酬は月額2万〜

4.行政書士が成年後見人になるには?

4-1.法定後見人になるまでの流れ

4-2.任意後見人になるまでの流れ

5.成年後見人に向いている行政書士の特徴

5-1.介護・福祉業界の経験がある人

5-2.相手のことを第一に考えられる人

5-3.ダブルライセンスを持っている人

6.まとめ

1.行政書士の成年後見人業務とは

成年後見人制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方を法律的に守る制度です。特に、介護・福祉業界から行政書士にキャリアチェンジした人との相性は抜群で、実務経験と法律知識をかけ合わせて活躍する人が増えています。

1-1.成年後見には「法定後見」と「任意後見」がある

| 法定後見人 | 任意後見人 | |

| 行政書士 | なれる | なれる |

成年後見人制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。

「法定後見」は、すでに判断能力が低下している方のための制度です。家族などからの申立てによって、家庭裁判所が法定後見人を選任します。

一方、「任意後見」は、判断能力があるうちに、将来に備えて任意後見契約を締結しておく制度です。本人が、信頼できる人を自分で選ぶ点が大きな特徴で、公証人の作成する公正証書によって契約が結ばれます。

行政書士は、どちらの制度でも成年後見人になることができます。

1-2.成年後見人の仕事は「財産管理」と「身上保護」

| 成年後見業務 | |

| 財産管理 | 生活費、預貯金 証券、不動産の管理など |

| 身上保護 | 介護サービスの利用申請 医療機関への入退院手続など |

成年後見人の仕事は、大きく「財産管理」と「身上保護」の2つに分けられます。

「財産管理」は、本人の預貯金や不動産などの財産を管理する仕事です。生活費の管理、年金の受け取り、税金の納付、不動産の維持管理などを行います。書類作成のプロとして、行政書士の強みが特に発揮される分野でしょう。

一方、「身上保護」は、本人の生活環境を整え、必要なサービスを受けられるよう支援する仕事です。介護サービスの利用申請、医療機関への入退院手続き、施設入所の契約などが含まれています。

1-3.成年後見人が行うのは「法律行為」のみ

| 成年後見人 | 内容 | |

| 法律行為 | ◯ | 契約の締結 行政機関への申請など |

| 事実行為 | ✕ | 食事や入浴の手伝い 掃除、洗濯など |

成年後見人の業務は、「法律行為」に限られています。

「法律行為」とは、契約の締結や解除、申請手続き、財産の管理など、法的な効果を発生させる行為です。一方、食事の介助、入浴の手伝い、掃除や洗濯など、法律上の効果が生じない行為を「事実行為」といいます。

成年後見人は「法律行為」のみを担当し、「事実行為」は行いません。

例えば、介護サービスの契約は成年後見人が行いますが、実際の介護はヘルパーや介護福祉士などの仕事です。成年後見人の仕事は事務的な内容が中心なので、行政書士が行う他の業務とも共通する部分が多く、法律知識を活かして活躍できます。

2.行政書士が成年後見人としてできることの具体例

行政書士ができる成年後見業務には、以下のようなものがあります。

・生活費・預金・不動産などの財産管理・契約の締結(介護施設との入所契約、賃貸契約の解約など)

・障害年金や生活保護などの申請

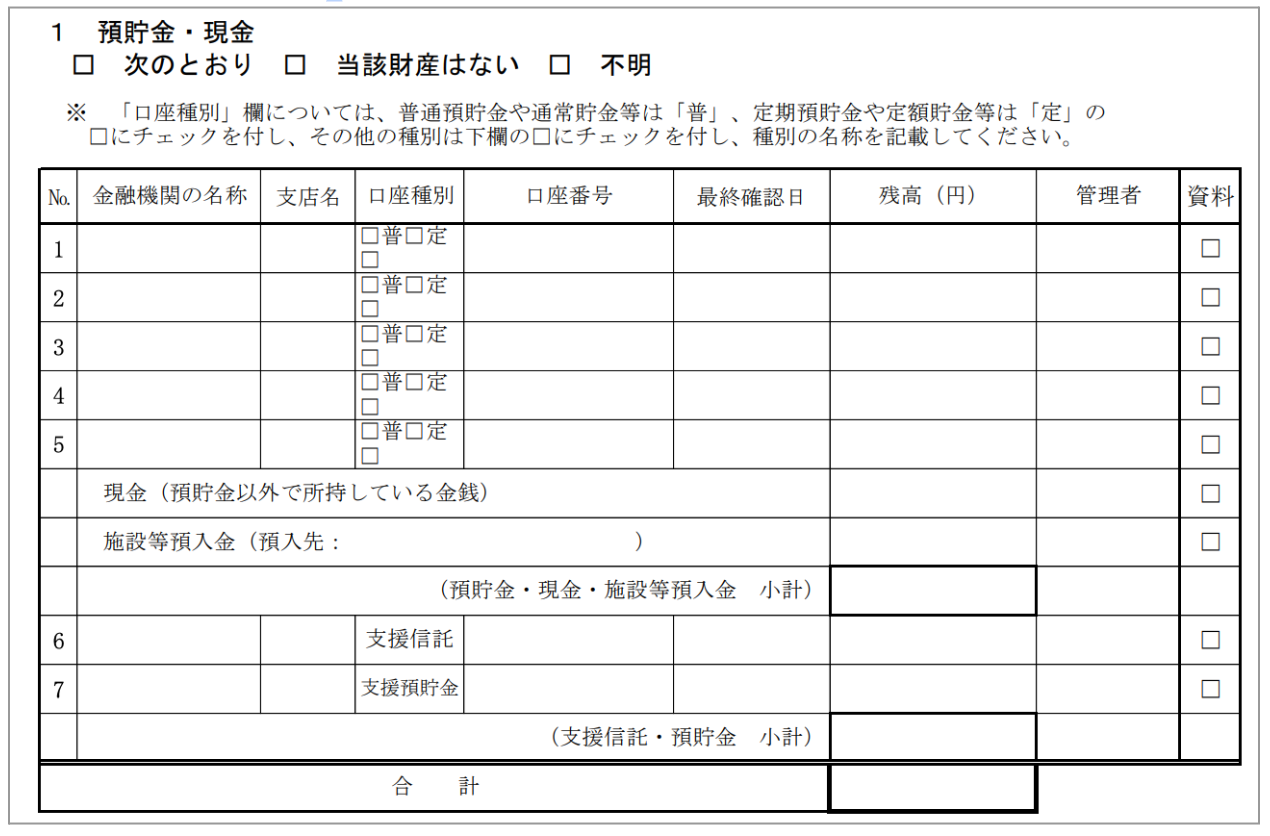

2-1.生活費・預金・不動産などの財産管理

成年後見人として選任されると、最初に行うのが本人の財産状況の調査です。

選任された行政書士が、通帳や不動産など全ての財産を調べて、財産目録を作成します。この目録は家庭裁判所へ提出する初回報告書の一部となり、その後の財産管理の基準になります。

【財産目録のイメージ】

(出典:裁判所|「成年後見人・保佐人・補助人の報告書式」を加工して作成)

財産管理では、公共料金や税金の納付、施設利用料などの支払いを本人に代わって行います。また、本人の収支バランスを考慮して、月々の生活費を設定することも成年後見人の役割です。例えば、ヘルパーが買い物をするときは、成年後見人が予算を決めておくなど、本人の生活を経済面から支えていきます。

1年間の収支は、定期的に家庭裁判所へ報告するので、財産管理には細心の注意が必要です。

2-2.介護施設、老人ホームなどの契約

本人が自宅で生活することが難しくなったとき、施設を探して契約することも成年後見人の仕事です。例えば、特別養護老人ホームやグループホーム、有料老人ホームなどを探して、本人のために入所契約を締結します。

施設に入所するときは、単に契約を結ぶだけでなく、多くの関連手続きが発生します。

自宅を売却する場合は、「居住用不動産処分の許可の申立て」が必要ですし、賃貸マンションなどの解約が必要なケースもあります。さらに、引っ越しに伴う住民票の移動、ガス・水道・電気などの契約変更、新住所の各所への届出なども必要です。

行政書士は各種申請や契約に精通しているため、こうした手続きもスムーズに進めることができます。

2-3.年金や生活保護などの申請

本人の権利を守るために、必要な申請をすることも成年後見人の役割です。

例えば、障害年金や生活保護などの「もらえるべきお金」が、法律や制度を知らないばかりに放置されているケースは珍しくありません。

一般の人にとっては難しいかもしれませんが。行政書士なら、国や自治体への申請や法律知識に精通しています。使える制度を調べて、本人にとって最も良い方法を選択できるでしょう。特に、支給要件が複雑な制度ほど、行政書士の強みが発揮されます

| 「法律上、要件を満たしているのか」 「なぜ支給決定されないのか」 「他に満たす要件はないのか」 「どうすれば要件を満たせるのか」 |

これらについて、あらゆる角度から検討することで、一般人なら難しいようなケースでも申請を通せる場合があるからです。

障害年金の申請は、本来は行政書士の法定業務ではありませんが、成年後見人(本人の代理人)としてなら扱うことができます。通常の業務以上に広い範囲で活躍できるのも、成年後見業務の魅力です。

3.行政書士の成年後見人業務の報酬は月額2万〜

成年後見人として活動する行政書士の報酬は、家庭裁判所が決定します。

基本的には、「月額2万円」程度、年間で「約24万円」程度が目安です。ただし、本人の財産状況や後見業務の内容・難易度によって増減します。例えば、管理財産が1000万円を超えると月額3〜4万円が基本となり、身上監護の負担が大きい場合は付加報酬として50%程度が上乗せされます。特別な業務(遺産分割協議書の作成など)を行った場合は、「付加報酬」として追加の報酬が認められることもあります。

【報酬の目安】

| 基本報酬(月額) | |

| (通常の)成年後見人業務 | 2万円〜 |

| 管理財産が1000万〜5000万 | 3万円〜4万円 |

| 管理財産が5000万超え | 5万円〜6万円 |

| 身上監護等に特別困難な 事情があった場合 | 基本報酬額の50%の 範囲内で上乗せ |

| 特別の行為をした場合 (遺産分割協議書の作成など) | 相当額の報酬を付加 |

成年後見業務をメインに扱っている行政書士の場合、毎月20人程度を担当するケースが多いです。軌道にのれば、成年後見人業務だけでも数十万の売上は見込めるでしょう。

ただし、後見人として選任されても、すぐに報酬が支払われるわけではありません。最初の1年間は無報酬で活動し、1年経ってから家庭裁判所に「報酬付与申立書」を提出して、実際の報酬額が決まります。つまり、いわゆる「後払い」といったイメージで支払いが行われるのです。

4.行政書士が成年後見人になるには?

行政書士が成年後見人になるには、主に2つの方法があります。

一つは「法定後見人」に選任されるケース、もう一つは任意後見契約を締結して「任意後見人」になるケースです。

4-1.法定後見人になるまでの流れ

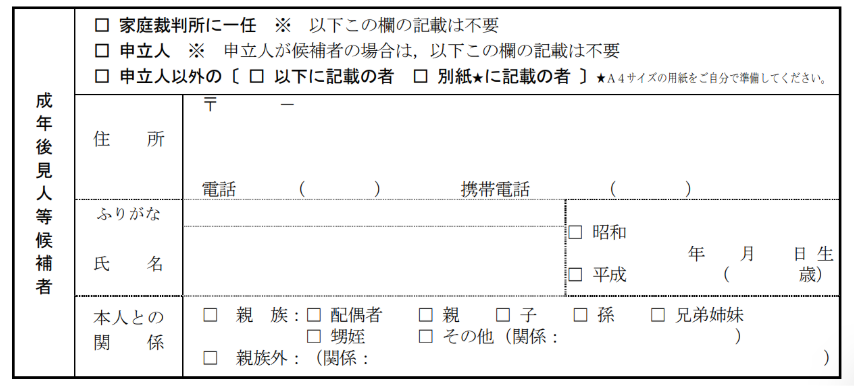

法定後見人になるには、家庭裁判所から選任されることが必要です。

一般的には、次のような流れで選任手続きが進んでいきます。

① 後見開始の審判申立てが行われる② 裁判官と後見人候補者(行政書士)の面接が実施される

③ 後見人として選任される

「後見開始の審判申立て」を行うのは、本人や親族、市区町村長、弁護士などです。

申立書には「後見人候補者」を記入する欄があるので、ここに自分の名前を記載してもらうことが、法定後見人として活動するための第一歩となります。

(出典:裁判所|後見開始の申立書)

では、どうすれば「成年後見人候補者」として名前を挙げてもらえるのでしょうか?

最も重要なのは、周囲に「自分が成年後見人業務を扱っている」ことを知ってもらうことです。ゴリゴリの営業活動も良いですが、それ以上に自分の存在を知ってもらい、信頼を積み上げていくことが大切です。信頼関係が構築されると、ケアマネジャーからの紹介や、研修会で知り合った行政書士からの紹介など、自然と仕事がくるようになります。

4-2.任意後見人になるまでの流れ

任意後見人になるには、本人と「任意後見契約」を結ぶ必要があります。

任意後見契約とは、判断能力が十分なときに、前もって将来の財産管理などを任せておく契約です。つまり、任意後見人になるには、本人に「〇〇先生に、将来のことをお願いしたい」と思ってもらわなければいけません。

いきなり営業をかけるのではなく、まずは遺言や相続など、他の業務で受けた相談にしっかりと向き合って、自分ができることを提供していくことが大切です。その中で、将来の不安を解消する方法の一つとして、任意後見契約を提案していきましょう。

最初からスムーズに仕事を得ることは難しいかもしれませんが、信用が積み重なっていけば、徐々に顧客数が増えていくでしょう。

セミナーや講演会、SNSなどで専門的な情報を発信し、自分の知名度を上げていくことも効果的な方法です。任意後見制度のメリットを分かりやすく説明し、信頼を積み上げていきましょう。

5.成年後見人に向いている行政書士の特徴

成年後見人業務は、単に法律知識があれば務まるものではありません。数多くある行政書士の仕事でも、特に向いている人がハッキリと分かりやすい分野です。

例えば、次のような行政書士は、成年後見人の仕事にやりがいを感じやすいでしょう。

| ・介護・福祉業界での経験がある人 ・相手のことを第一に考えられる人 ・ダブルライセンスを持っている人 |

それぞれ説明します。

5-1.介護・福祉業界の経験がある人

介護・福祉業界の経験がある人は、成年後見人として大きな強みを発揮できます。実際の現場を知っているからこそ、被後見人の生活状況や必要なサービスを的確に判断できるからです。

成年後見人業務では、高齢者や障害のある方と接する機会が多いため、コミュニケーションのポイントを理解しておくことが欠かせません。例えば、認知症の特性に合わせた伝え方や、障害に配慮した対応、高齢者にも伝わりやすい話し方などができると、より良い関係を築けるでしょう。

法律知識だけではなく、いかに被後見人に寄り添った対応ができるかが、信頼の獲得につながるのです。

※行政書士と福祉分野の関係は、次の記事で詳しく解説しています。

→ 社会福祉士・ケアマネから行政書士へ!福祉分野の経験を活かして活躍できる理由とは

5-2.相手のことを第一に考えられる人

相手のことを第一に考えられる人は、成年後見人の仕事に向いています。

これは単にお客様のために尽くすという意味ではなく、「相手の立場に立って考え、行動できる」という姿勢のことです。

成年後見人業務は、お金を追い求めるだけでは続かない仕事です。もちろん利益を上げることも必要ですが、それが前面に出されると、顧客が離れていってしまうからです。逆に、「お金は後からついてくる。相手のために何ができるかを考えよう」という姿勢で取り組んでいると、なぜか途切れることなく仕事が入ってきます。不思議かもしれませんが、そういうものなのです。

「人の役に立ちたい」「社会に貢献したい」という気持ちを持つ行政書士ほど、成年後見人として長く活躍できるでしょう。

5-3.ダブルライセンスを持っている人

行政書士資格と他の専門資格を併せ持ったダブルライセンスの人は、成年後見人として活躍できる可能性が高いです。複数の専門知識を持つことで、より広いサービスを提供できるからです。

特に、「社会福祉士」や「ケアマネジャー」などの福祉系資格の相性は抜群でしょう。

社会福祉士は相談援助のプロであり、ケアマネジャーは介護保険制度に精通しています。「福祉の知識も持った法律家」として、顧客からの信頼を獲得しやすくなるでしょう。

福祉系資格以外でも、成年後見人としての幅を広げるために、司法書士資格に挑戦する人もいます。

最高裁判所のデータによれば、専門職後見人に選任される職業のうち、35%が司法書士、18%が社会福祉士だとされています。これらの資格と、行政書士としての専門性を掛け合わせることで、後見人候補者に選ばれやすくなるでしょう。

※こちらの記事も読まれています。

→ 社会福祉士が成年後見人になるには?経験を活かし高収入!法律資格とのWライセンスがおすすめ

6.まとめ

記事のポイントをまとめます。

◉成年後見人とは、判断能力が不十分な人を守る仕組み

◉行政書士は、成年後見人として次のような仕事ができる

・生活費・預金・不動産などの財産管理

・介護施設などとの契約

・年金や生活保護などの申請手続き

◉成年後見人業務の報酬は「月額2万円〜」

◉報酬は後払い、1年後に支払われる

◉行政書士が成年後見人になる方法は2つ

・家庭裁判所から「法定後見人」に選任される

・本人と契約を締結して「任意後見人」になる

・どちらも、信頼の積み重ねが大切

◉成年後見人に向いている行政書士の特徴は次のとおり

・介護・福祉業界での経験がある

・相手のことを第一に考えられる

・社会福祉士やケアマネジャーなどのダブルライセンスを持っている

以上です。

成年後見人業務は将来性が高く、特に介護・福祉業界の経験がある人にとって非常に魅力的な分野です。福祉分野に関心のある方や、人の役に立ちたいという思いが強い方は、ぜひ行政書士になって成年後見人業務に取り組んでみてください。

行政書士試験に挑戦したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾へご相談ください。伊藤塾では、法律を初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」を開講しています。

→「2025年合格目標 行政書士合格講座」はこちら

夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科

伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。