合格者だけが知っている!行政書士試験のノートを使った勉強法3選

行政書士試験の勉強で、ノートをどう活用すべきか悩んでいませんか?

本記事では、伊藤塾の合格者が実践しているノートを使った勉強法を3つ紹介します。

さらに、多くの受験生が疑問に思う「まとめノートは必要なのか問題」についても解説し、テキスト・問題集・ノートの正しい使い分けをお伝えします。

全て、実際に合格している人の体験談ベースで解説するので、理論だけでなく、実践で効果が発揮された方法ばかりです。ノートを使った勉強法が知りたい方は、ぜひご一読ください。

【目次】

1.合格者が実践!行政書士試験のノートを使った勉強法3選

1-1.問題を解く手順をノートにまとめる

1-2.勉強の記録をノートに残す

1-3.【直前期向け】間違った知識だけノートに書き出す

2.行政書士試験の勉強法で「まとめノート」は不要

3.勉強した知識はテキストに一元化することが大切

4.行政書士試験の「テキスト・問題集・ノート」の使い分け

5.【動画】法律初学者のための「テキスト&問題集」活用法

6.まとめ

1.合格者が実践!行政書士試験のノートを使った勉強法3選

伊藤塾の先輩たちが活用している効果的なノートの使い方を3つ紹介します。

どの方法も、多くの合格者が使っている実践的な方法です。あなたの学習スタイルに合った方法を見つけて、ぜひ試してみてください。

| ・問題を解く手順をノートにまとめる ・勉強の記録をノートに残す ・間違った知識だけノートにまとめ |

それぞれの方法について、詳しく説明します。

1-1.問題を解く手順をノートにまとめる

1つ目は、問題を解く手順をノートにまとめる方法です。

「問われている内容」「カギとなるキーワード」「理由付け」「前提となる規範」「当てはめ方」などを書き出し、どのように考えたのかをノートに記録していきます。

★2023年合格者 實川 志保子さん民法と行政法の過去問の一回目にノートを作って、解くたびに「問の内容」、判断に必要な「キーワード」その「理由付け」を意識して、この問題に対する「ルール」そしてそのルールを問題に当てはめる。という作業をノートに書き込みました。思考の癖をつけるのに役立ちました。

この方法のメリットは、自分の思考プロセスを見える化できることです。

実際に書き出すことで、「なんとなく解けただけなのか」それとも「本当に理解できているのか」が分かり、弱点が明確になります。

・答えは合っているが「理由」が書けない → 考え方が身についていない・「規範」を書けない → そもそも知識が不足している

・「当てはめ」で失敗した → 問題演習が不足している など

特に、民法・行政法のような法的思考力が求められる科目で、大きな効果を発揮するでしょう。問題を解く「型」が身につき、本番の得点力アップにつながります。

1-2.勉強の記録をノートに残す

2つ目は、日々の学習内容や勉強時間をノートに記録する方法です。

★2023年合格者 R.Kさん毎日必ずその日の勉強内容を記録していました。記録することにより場合によっては勉強できなかった曜日が可視化でき、反省材料となりました。

行政書士試験のような難関試験では、「どの分野に」「どれくらい時間を割いたか」を見える化することが大切です。記録を見返すことで、「行政法に時間をかけすぎている」あるいは「民法を避けてしまっている」といった偏りに気づき、勉強の方向性を修正できるからです。

さらに、合計時間を記録しておくことは、直前期のメンタル管理にも役立ちます。

不安になったときも、「これまで1000時間も勉強したのだから、絶対に大丈夫!」と自信を取り戻すきっかけになるでしょう。

記録の方法は、日付、科目名、学習内容、学習時間をシンプルに書き込むだけでOKです。

(例)「3/10 民法総則 第1章 テキスト読み込み・過去問演習 3時間」など

科目ごとに記録し、定期的に見返すクセをつけましょう。モチベーション管理・学習効率アップの両面から効果を発揮する方法です。

1-3.【直前期向け】間違った知識だけノートに書き出す

3つ目は、間違えた知識「だけ」をノートに書き出す方法です。

特に、直前期(10月以降)の勉強で絶大な効果を発揮します。

★2023年合格者 小林 美弥子さん間違えた問題に対応する条文にチェックをしていました。条文にチェックがたくさんついていたら、条文は苦手ということを意識づけるため、間違いノートを作り、どうして間違ったのかを書き込みました。

ポイントは、自分が覚えられていない内容「だけ」を端的にまとめることです。

目的は、分かりやすくまとめることではなく、直前期(10月以降)に高速で復習することなので、きれいに整理する必要はありません。「頻出度・重要度」もすべて無視しましょう。自分がいつも間違える知識「だけ」を書き出しておき、本試験の数日前から何度も読み返してください。

体系的な知識は身に付かないので、あくまでも「直前期のみ」使うべき方法ですが、得点アップに直結するはずです。

2.行政書士試験の勉強法で「まとめノート」は不要

ここまで、合格者が実践したノートの活用法を紹介しました。

一方で、受験生からよく聞かれる質問に「まとめノートは作るべきですか?」というものがあります。結論からいうと、「まとめノート」を作る必要はありません。信頼できる教材を使用していれば、必要な知識は全てテキストにまとめられているからです。

問題を解く手順を書き出したり、勉強の記録を残したりするのは効果的ですが、知識をノートにまとめる必要はありません。

★2022年合格者 H.Aさん勉強を始めたころは、まとめノートみたいなのを作ろうと思ったのですが、そのノートを作るのに時間をかけてしまっていることに気づき、それからは テキストに書き込んだり、パワポの図を貼ったりしてテキストだけで完結するようにしました。

もちろん、人によって色々な考え方はあるでしょう。しかし、事実として、まとめノートの作成は時間効率が悪いです。この点について、伊藤塾の坂本講師が音声で詳しく解説しています。

「はじめての行政書士試験 第6回『オリジナルテキスト・まとめノート等の作成について』」をぜひ聞いてみてください。

★音声配信の要約

・行政書士試験では、「まとめノートを作ったほうが良い」という風潮がある・ただ、正直なところ(坂本講師自身は)まとめノートを作っていない人の方が受かりやすいと感じている

・テキストの内容が不足していれば、足りない知識をノートで補う必要はある

・しかし受験指導校などを使っていれば、知識が足りないケースはほとんどない

・むしろ、かけた時間の割に役立っていないケースが多い

・坂本講師の担当する「速修コース」でも、まとめノートの作成は「一切必要ない」と伝えている

・代わりにテキストに余白を設けているので、気付いた内容はテキストに書き込んで、一元管理してほしい

・この方針で進めた方が、合格率は圧倒的に高くなる

3.勉強した知識はテキストに一元化することが大切

行政書士試験の勉強を効率的に進めるには、「情報の一元化」が極めて重要です。

テキスト、ノート、問題集と情報が分散すればするほど、学習効率が悪くなるからです。必要な情報は、すべてテキストの余白に書き込んで一元管理しましょう。

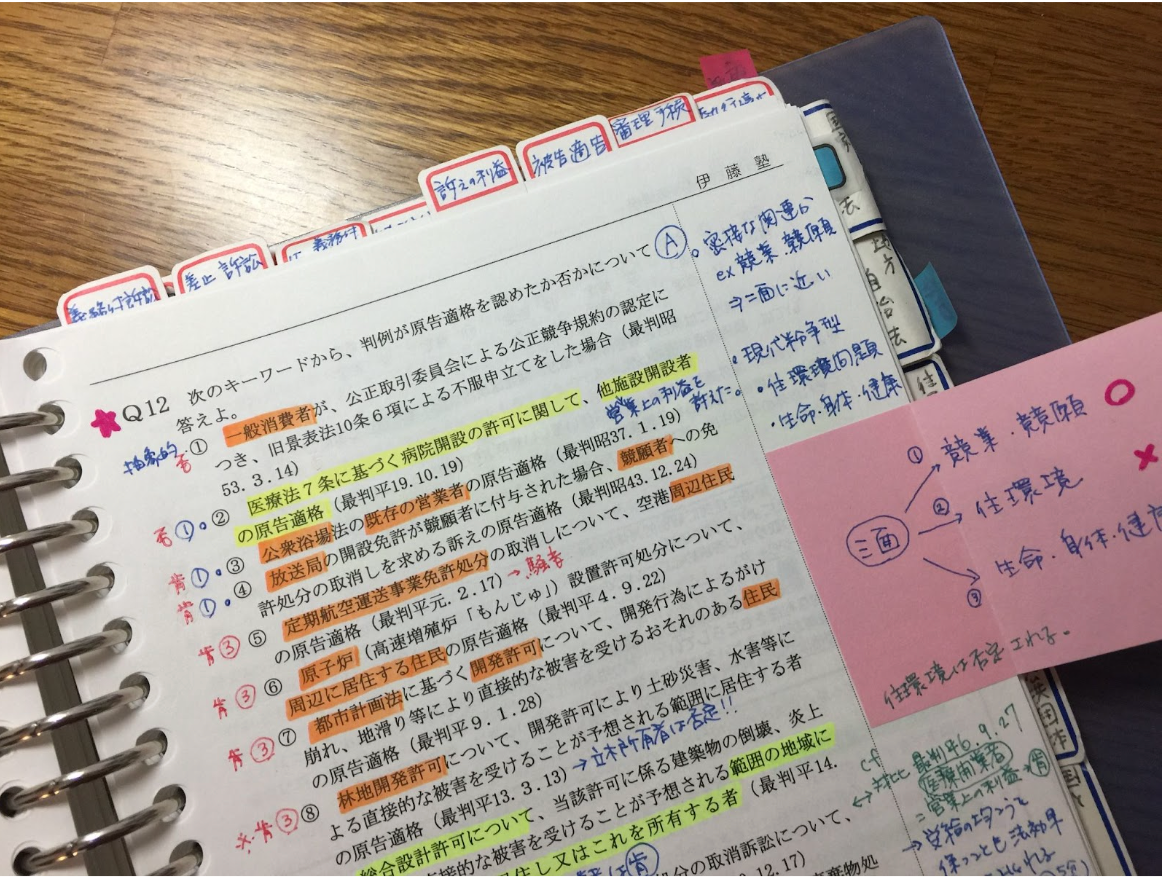

ちなみに伊藤塾のテキストでは、あえて余白を多く設けています。これは、学習を進める中で気づいたこと、関連知識、体系的に整理した図、過去問で間違えた知識などをすべてテキストに書き込んで欲しいからです。

▼合格者が実際に使っていたテキスト

※一元化に徹したテキスト。カテゴリーは大きなラベルで横側に、各項目を小さいラベルで上側に貼る事で、特に直前期に見たい所が即開けて重宝しました。(行政書士中上級講座受講:髙田あきぼさん)

合格者の中には、講義で使用したレジュメや資料、模試の予想問題などもテキストに貼り付けて整理している人もいました。インデックスや付箋を活用し、自分だけのオリジナルテキストに仕上げていた人も多いです。

情報を集約し、テキストを読むだけで「気づき・間違えやすい知識・予想問題」などを全て確認できる状態が理想的です。これを徹底すれば、「あの知識はどこに書いたっけ?」と探す時間も省け、復習もスムーズに進んでいくでしょう。

手間をかけて美しいノートを作るよりも、使い倒したテキスト1冊に全知識を集約する方が、圧倒的に合格しやすくなるのです。

★2023年合格者 N.Kさんテキストの余白が多く設けられているので、余白を活用しました。別のノートを作らずに、授業中のメモやプラスアルファの知識などは全てテキストに書き込みました。さらに別途配信されるパワーポイントで大切なものは、テキストの該当箇所に貼り付けて、一目で内容を全て得られる様にしました。

4.行政書士試験の「テキスト・問題集・ノート」の使い分け

テキスト・問題集・ノートの使い分け方も確認しておきましょう。それぞれ異なる役割を持っているので、バランスよく活用できれば学習効率が大幅にアップします。

| 教材 | 必要性 | 役割 |

| テキスト | ◎ (必須) | 合格に必要な全ての情報を 一元管理するための教材 |

| 問題集 | ◎ (必須) | 出題傾向や解法パターンを 掴み、テキストの知識を使 える状態にするための分析 ツール |

| ノート | △ (人による) | テキストと過去問を補う ための補助ツール |

テキストには、基本的な知識、過去問の知識、過去問では出題されていない重要知識など、必要な情報がすべて詰まっています。基本的には、テキストを完璧にするだけで合格レベルの実力が身につくように設計されています。

一方、過去問は「分析ツール」として活用しましょう。知識の習得ではなく、「何が・どこまで・どのような言い回しで」問われるのかを確認するための教材です。

そして、ノートはあくまでも「補助ツール」です。テキスト・問題集は全ての受験生が使うべきですが、ノートは必須ではありません。1章で紹介した勉強法を試してみて、実際に使うべきか判断しましょう。ノートの作成にこだわると、時間の無駄になりやすいので注意してください。

勉強の時期によって教材を使い分けることもオススメです。初期は「過去問メイン」、理解が進んできたら「テキスト中心」へ、直前期は「ノートで間違えた知識を高速回転」といったイメージで使い分ければ、一気に実力を伸ばすことができます。

5.【動画】法律初学者のための「テキスト&問題集」活用法

ここまで行政書士試験のノート活用法や、テキスト・問題集との使い分けを解説してきました。とはいえ、法律を初めて学ぶ方にとっては、どのように教材を活用すべきか悩ましいところでしょう。

そこで、行政書士試験の学習をこれから始める方に向けて、より具体的な解説動画を用意しました。伊藤塾の平林講師が、法律初学者のための効果的なテキストと問題集の使い方を説明します。今後の学習計画を立てる上で、ぜひ参考にしてください。

【行政書士試験】法律初学者が効率良く学習を進めていくための「テキスト&問題集」の効果的活用法

6.まとめ

記事のポイントをまとめます。

◉ 行政書士試験のノートを使った勉強法は3つ

・問題を解く手順をノートにまとめる

・勉強の記録をノートに残す

・間違った箇所だけノートに書き出して、直前期に振り返る

◉「まとめノート」の作成は不要

・知識は全てテキストに載っている

・まとめノートの作成は、時間効率が非常に悪い

・多くの合格者も、まとめノートは作っていない

◉情報は、全てテキストに一元化することが大切

以上です。

テキスト・問題集・ノートを上手く使い分けて、限られた時間を有効活用していきましょう。

行政書士試験に挑戦したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾へご相談ください。伊藤塾では、法律を初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」を開講しています。

→「2025年合格目標 行政書士合格講座」はこちら

夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科

伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。