社労士は独立すべき?年収1000万も夢じゃない!開業後の実態を解説

「社労士になったら独立すべき?それとも勤務が良い?」

「独立したら年収1,000万円以上も目指せるって本当?」

「でも開業資金や集客が心配...」

こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

実は、社労士は未経験からでも非常に独立開業しやすい資格なのです。社労士の半数以上が独立開業しており、そのうち8割が未経験からスタートしています。

本記事では、独立開業した社労士の実際のデータをもとに、独立開業のメリット・デメリット、必要な費用、売上の実態、そして成功のポイントまで徹底解説します。

社労士の独立開業に興味がある方は、是非ご一読ください。

【目次】

1.独立開業した社労士の年収は1,000万以上?

2.社労士は未経験からでも独立開業できる?

2-1.社労士は独立開業している人が51%

2-2.80%近くは未経験からスタートしている

3.社労士が独立開業した後のイメージを掴もう

3-1.従業員数は1人〜2人が多い

3-2.半数近くが自宅内に事務所を開設している

3-3.クライアント数(顧客数)は平均33社

4.【独立開業後の年数別】社労士の売上モデル

5.社労士が独立開業するメリット

5-1.自分次第で高収入を目指せる

5-2.好きな時間・好きな場所で働ける

5-3.安定した継続案件が70%以上

6.社労士が独立開業するデメリット

6-1.収入が不安定になりやすい

6-2.集客力が必要になる

7.社労士が独立開業するための費用

8.独立開業した社労士が成功する4つのポイント

8-1.専門性を磨く

8-2.集客力を高める

8-3.士業の人脈を広げる

8-4.ダブルライセンスなどで差別化する

9.まとめ

1.独立開業した社労士の年収は1,000万以上?

独立開業した社会保険労務士(以下、社労士)の年間売上は、平均1,658万円です。

(出典:社会保険労務士白書 2024年版)

売上と所得(手取り金額)は異なりますが、社労士は自宅開業が多く仕入れの必要もないため、経費も抑えられるケースが多いです。そのため、独立開業によって「年収1,000万円」を達成できる可能性は十分にあるといえるでしょう。

ちなみに、2024年の社労士白書では「平均的な開業社労士」の姿として、次のような社労士像が示されています。

開業歴約13年で、1事務所の体制としては開業社労士自身を含む2人体制で、年間売上は約 1,658 万円であるような社労士を、この調査結果の平均的な開業社労士像としてイメージすることができる。(引用:社会保険労務士白書 2024年版)

開業初期は収入が安定しないこともあるでしょう。

しかし、実績を積み重ねていくことで、年収1,000万円以上の高収入を目指せるチャンスが広がっているのです。独立開業した社労士は、経験を積むことで年収1,000万円以上を目指せる可能性が十分にあるといえます。

2.社労士は未経験からでも独立開業できる?

独立開業は社労士にとって特別なことではありません。

社労士の2人に1人は独立開業しており、さらに開業社労士の80%近くが未経験からスタートしています。開業社労士の割合や未経験から開業した人の割合について、さらに詳しく説明します。

2-1.社労士は独立開業している人が51%

2024年版の社会保険労務士白書によれば、51.4%の社労士が開業社労士として働いています。つまり、社労士の2人に1人が独立して個人事務所を開業しているのです。

「開業できる社労士は限られた人だけ」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、実際にはそうではありません。独立開業は特別なことではなく、多くの社労士が実現できるキャリア選択なのです。

2-2.80%近くは未経験からスタートしている

さらに、独立開業した社労士の80%近くが未経験からスタートしています。

一般的に、「独立開業するなら、まず社労士事務所で実務経験を積むことが必要だ」とイメージする人が多いかもしれません。しかし実際には、開業前に社労士事務所などで働いていた人はわずか21%にとどまります(出典:社会保険労務士白書(2024年版))

開業前の職業で最も多いのは、社労士とは関係のないサラリーマンです。「会社員(社労士事務所又は社労士法人の従業員を除く)」だった人が46.5%を占めており、アルバイトや専業主婦だった人も10%近く存在しています。

もちろん、実務経験がない場合は「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」を受けることは必要です。しかし、講習さえ受講すれば、他の業界での経験やスキルを活かして独立開業することができます。

※「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 社労士の事務指定講習は働きながら受講できる?落ちる可能性など詳しく解説

3.社労士が独立開業した後のイメージを掴もう

社労士の独立開業に興味があるなら、開業後の姿をイメージすることが重要です。

具体的なイメージを掴むことで、自分の将来の姿をリアルに思い描くことができるからです。ここでは、「社会保険労務士白書(2024年版)」のデータを元に、独立開業した社労士の働き方を説明します。

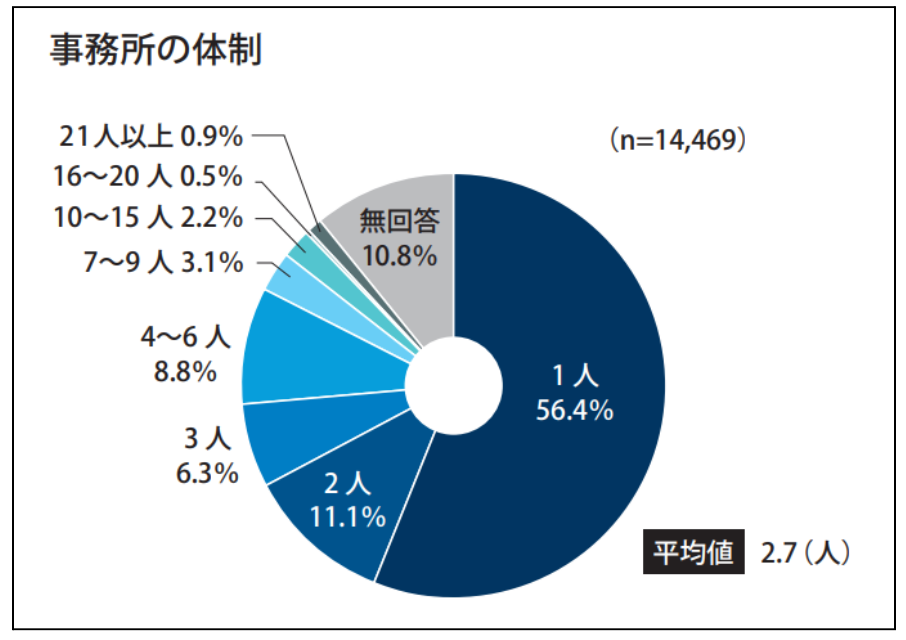

3-1.従業員数は1人〜2人が多い

独立開業している社労士事務所の56.4%は自身「1人」で運営されています。

スタッフを1人だけ雇用している事務所が11.1%となっており、約7割の事務所が社労士自身を含めて2人以下の体制で業務を行っています。

(画像引用:社会保険労務士白書 2024年版)

従業員の平均数は2.7人ですが、これは一部の大規模事務所が平均値を引き上げている結果です。基本的には、「社労士本人に加えてパートタイム職員を1人〜2人雇用する」というイメージをもっておくと良いでしょう。まずは最小限の体制でスタートし、業務が拡大してきたら、従業員を増やしていくケースが一般的です。

3-2.半数近くが自宅内に事務所を開設している

独立開業している社労士の半数近くは、自宅内に事務所を開設しています。

社労士には、他士業のような事務所要件が少ないため、初期費用を抑えるという意味でも非常に取りやすい選択肢です。

自宅事務所の最大のメリットは、賃料などの固定費を大幅に削減できることです。

また、通勤時間がなくなるため、育児や介護と両立しやすく、ワークライフバランスを取りやすい点も魅力的でしょう。

一方で、プライベートと仕事の境界線が曖昧になりやすい点や、接客スペースの確保が難しいといった問題もあります。人によっては、自宅が公表されることに抵抗感を感じるケースもあるでしょう。

多くの社労士は、まず自宅から始めて、経営が安定した段階で事務所を借りるという方法をとっています。

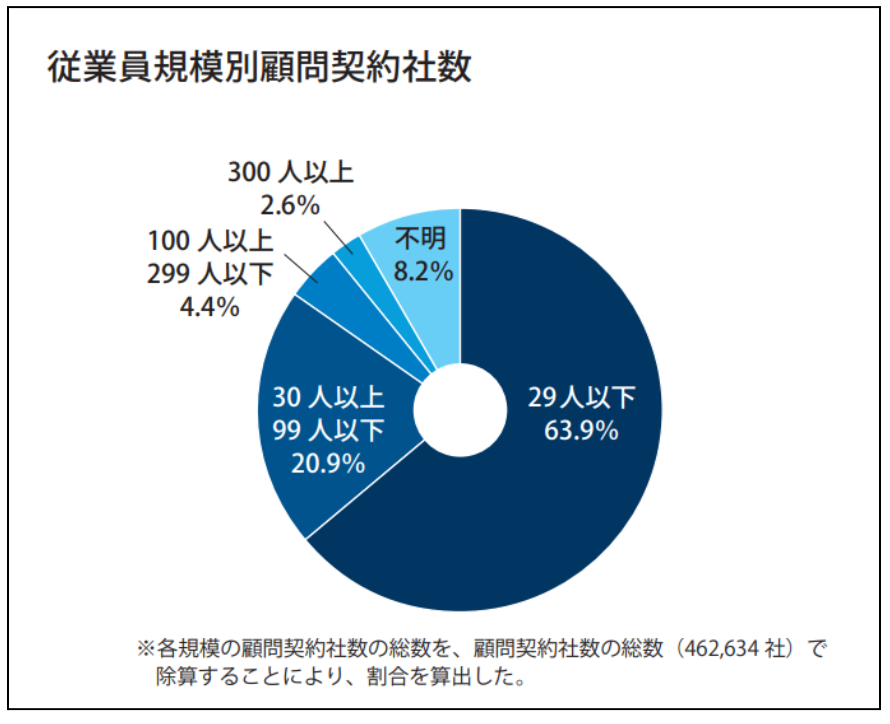

3-3.クライアント数(顧客数)は平均33社

開業後のクライアント数(顧客数)についても見ていきましょう。

独立社労士の顧問契約数は、平均で約33社、中央値は10社です。内訳は「1〜9社」が28.2%、「10〜19社」が13.3%と、20社未満の顧問先を持つ社労士が約4割を占めています。一方で、「100社以上」の顧問契約を持つベテラン社労士も8.3%存在しており、経験と専門性を積み重ねることで拡大していくことが分かります。

(画像引用:社会保険労務士白書 2024年版)

社労士の顧問先は、中小企業が大半ですが、実績を積んだり、専門性を高めていくことで大企業と顧問契約できるケースもあります。まずは数社の顧問先からスタートし、実績と信頼を積み重ねながら徐々に顧問先を増やしていくスタイルが効果的でしょう。

4.【独立開業後の年数別】社労士の売上モデル

社労士として独立開業すると、売上はどのように上がっていくのでしょうか?

開業後の年数別に、売上の変化を見ていきましょう。

【独立開業後の社労士の売上モデル】

| 500万円 未満 | 500万〜 1,000万円 未満 | 1,000万円 以上 | 平均売上 | 中央値 | |

| 5年未満 | 66.5% | 12.4% | 13.2.% | 612.7万円 | 135万円 |

| 5年~9年 | 46.3% | 19.5% | 29.2% | 1427.8万円 | 500万円 |

| 10年~14年 | 38.1% | 19.1% | 37.6% | 1889.5万円 | 660万円 |

| 15年~19年 | 35.2% | 19.1% | 41.1% | 1830.9万円 | 800万円 |

(出典:社会保険労務士白書 2024年版)

開業して5年未満の社労士事務所では、売上500万円未満のケースが過半数を占めています。

社労士資格があるからといってすぐに高収入を得ることは難しく、安定した収入を得るまでには時間がかかります。

しかし、経験を積んでいくと状況は大きく改善します。

独立開業して5年〜9年経つと、売上が500万円未満の人は半分以下にまで減少し、1000万円以上の高収入を得ている社労士も30%近くにまで増加します。さらに、10年を超えると1000万円以上稼いでいる人の割合が40%近くにまで増加するのです。15年を超えると、半数近くの社労士が年間1000万円以上を売り上げており、中央値も800万円まで上がってきます。

このデータから読み取れるのは、社労士として独立開業することのポテンシャルの高さです。

確かに、最初の数年は厳しい面もあるでしょう。しかし経験を積んでいくことで、売上は確実に上がっていきます。信頼と実績が溜まっていけば、年収1000万円を超えることも十分に可能でしょう。

※社労士の年収については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 社労士の年収はどれくらい?稼げる社労士の特徴を解説

5.社労士が独立開業するメリット

社労士として独立開業することには、様々なメリットがあります。

| ・自分次第で高収入を目指せる ・好きな時間、好きな場所で働ける ・安定した継続案件が多い |

それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

5-1.自分次第で高収入を目指せる

独立開業する最大のメリットは、自分の努力次第で高い収入を得られることです。

会社員として働く場合、給与は会社が決めた範囲内に制限されます。5年後に、収入が3倍になっているような上がり方はあまり期待できません。

しかし独立開業すれば、自分の力で稼げる金額に上限はありません。提供するサービスの質を高め、信頼を積み重ねていくことで、年収1000万円以上も十分に目指せるのです。

顧問契約を増やしたり、専門分野の知識を深めて単価の高い案件を獲得したりすることで、収入アップを図ることができます。自分の市場価値を高め、それに見合った報酬を自分で決められるのは、独立開業の醍醐味といえるでしょう。

5-2.好きな時間・好きな場所で働ける

働く時間や場所を、自分で自由に決められることも独立開業の大きなメリットです。

会社勤めをしていると、決められた時間に出社し、指示に従って働く必要があります。しかし独立開業すれば、自分の裁量で自由にスケジュールを組むことができます。

朝型の人なら早朝から集中して仕事を進め、午後は自分の趣味に充てることもできます。家族との時間を大切にしたい人は、子どもの学校イベントに合わせて仕事のスケジュールを調整することも可能です。ライフステージに合わせた働き方ができるのは、独立開業の大きな魅力です。

また、働く場所も自由に選べます。自宅を事務所にして通勤時間をゼロにしたり、カフェなどで気分を変えて仕事をしたり、場所にとらわれない働き方が実現できるのです。

自分の働き方を自分でデザインできることは、独立開業ならではのメリットといえるでしょう。

5-3.安定した継続案件が70%以上

社労士の独立開業には、安定した継続案件を見つけやすいというメリットもあります。

「2024年 社労士白書」のデータによると、社労士事務所の売上内訳は顧問契約が平均71.9%、スポット受注が28.1%となっています。つまり、売上の7割以上が継続的な顧問契約から生まれているのです。

これは、他の士業と比べても社労士ならではの特徴です。例えば「行政書士」の場合、スポット契約の比率が高く、1件あたりの単価は高くても安定的な売上を確保しにくいと言われています。

しかし「社労士」の場合、従業員の労務管理といった継続的なサービスをメインに取り扱うため、顧問契約という形で毎月安定した収入を得やすいのです。いわゆる「スポット型」ではなく「フロー型」のビジネスをイメージすると良いでしょう。

一度クライアントを獲得すれば、長期的な関係を築きやすいので、独立開業のリスクを大きく軽減してくれます。新規開拓のプレッシャーが少なく、安定した経営基盤を作りやすいことは、社労士で独立開業する大きなメリットといえるでしょう。

6.社労士が独立開業するデメリット

社労士として独立開業することには多くのメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。特に「収入の不安定さ」と「集客の難しさ」は、独立開業を考える上で覚悟しておくべき問題です。

6-1.収入が不安定になりやすい

独立開業する大きなデメリットは、収入が不安定になりやすいことです。

社労士の売上は比較的安定しやすいですが、それでも会社員ほどの安定はありません。毎月、決まった給与がもらえるわけではないので、一時的に売上が落ち込み、収入が少なくなるリスクはあります。特に開業当初は顧客基盤ができていないため、収入が安定せず生活が苦しくなるケースもあるでしょう。

ただし、収入が不安定だからこそ、上がり幅も大きいのです。収入が下がるリスクがある一方で、突然何倍にも跳ね上がることもあるのが独立開業の醍醐味でしょう。収入の不安定さに対応できるよう、資金計画などの準備を十分に行うことが大切です。

6-2.集客力が必要になる

自分自身で顧客を獲得する必要があることも、独立開業の大きなデメリットです。

会社員であれば、会社が顧客を見つけてくれるので、自分で仕事を探す必要はありません。しかし独立開業すると、自分で営業活動を行い、顧客を見つけなければいけません。いくら専門知識があっても、営業が苦手だと集客に苦戦してしまいます。専門性を磨くだけでなく、自分の価値や強みをアピールして、自分のことを知ってもらう努力が求められるのです。

HPを作成したり、SNSを活用したり、人脈を形成したりするなど、様々な方法が必要になるでしょう。他の社労士との差別化を図ったり、一度獲得した顧客との信頼関係を大切にして、紹介を得られるよう努めることも大切です。

社労士としての専門スキルに加え、マーケティングや営業スキルも必要になることは、独立開業の大きなハードルです。しかしこれらは、社労士に関わらず、独立開業には必要不可欠なスキルです。身につけて損はありません。

できれば開業前に、すでに独立開業している先輩社労士から、開業成功のコツなど話が聞けるとよいでしょう。開業前から集客について情報収集し、準備をしておくことが、独立開業を成功させる近道となります。

伊藤塾では、「合格後を考える」という理念のもと、社労士だけでなく弁護士、司法書士、行政書士といった他資格の伊藤塾卒業生が集う「同窓会」や「明日の社労士講座」など、受講中だけでなく合格後も皆様を支援するしくみをご用意しています。

社労士を目指されている皆様は、合格も合格後も安心して伊藤塾にお任せください。

【社労士】伊藤真塾長×持田裕講師~伊藤塾で「社労士」を目指す意味とは~

7.社労士が独立開業するための費用

社労士として独立開業を考えるとき、まず知っておくべきなのが必要な開業資金です。

社労士は、他の資格と比べて低コストで開業できると言われていますが、自宅以外で事務所を構える場合、全体で100万円程度の資金は必要となるケースが一般的です。

どのような費用がかかるのか、具体的な内訳を見てみましょう。

| 項目 | 金額 |

| 社労士登録費用 | 20万6千円 |

| 講習費用(未経験の場合) | 7万7千円 |

| パソコン、コピー機 電話、FAXなど | 15万〜 |

| 机や椅子、オフィス用の 什器など | 10万〜 |

| HPなどの広告費 | 5万〜 |

| 事務所を賃貸する場合に かかる初期費用 | 50万〜 |

(※これらの金額はあくまで目安です。)

従業員を雇用する場合は、人数分の人件費も別途必要となります。ただし、開業当初から従業員を雇うケースは少ないです。

開業費用を抑えたい場合は、自宅を事務所として利用する方法もあります。自宅開業であれば、事務所賃貸にかかる初期費用を大幅に削減できるため、開業資金を50万円程度に抑えることも可能です。

少ないリスクで独立を目指したい方は、まずは自宅開業でスタートするのも良いでしょう。費用を抑えてスモールスタートし、徐々に事業を拡大していくことができるのは、社労士ならではの強みです。

※社労士の登録については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 社労士登録は必要?費用や実務経験は? 4つの種別・登録手順をわかりやすく解説

8.独立開業した社労士が成功する4つのポイント

社労士として独立開業して成功するためには、次の4つのポイントを押さえることが重要です。

| ・専門性を磨く ・集客力を高める ・士業の人脈を広げる ・ダブルライセンスなどで差別化する |

上記のポイントをおさえることで、開業後の成功率は飛躍的に高まります。

それぞれのポイントについて更に詳しく見ていきましょう。

8-1.専門性を磨く

社労士として成功するための第一のポイントは、専門性を高めることです。

社労士の業務範囲は非常に広く、すべての分野に対応するのは現実的ではありません。むしろ、特定の分野に特化して専門性を高めることで、他の社労士との差別化を図り、高い報酬を得ることができるようになります。

「年金問題に力を入れる」「企業の労務管理を専門的に取り扱う」「助成金に強くなる」など、自分の得意分野を見つけて追求していくことが大切です。専門性が高まれば、より複雑な案件にも対応できるようになり、顧客からの信頼も厚くなります。

「〇〇分野の専門家」というイメージが定着していけば、仕事の単価も格段に高くなるでしょう。

8-2.集客力を高める

社労士として成功するためには、集客力を高めることも重要です。

どれだけ専門性が高くても、それを知ってもらう機会がなければ仕事につながりません。積極的に発信して、継続的に顧客を獲得できる仕組みを作ることが大切です。

例えば、ホームページやSNSを活用した情報発信は非常に効果的です。自分の専門知識や実績をわかりやすく伝え、顧客が知りたい内容を発信することで、知名度を高めることができます。法改正のポイントや助成金の申請方法など、企業の役に立つ情報を定期的に提供すれば、自然と問い合わせが増えるでしょう。

また、既存顧客からの紹介を増やす工夫も必要です。「この社労士に任せておけば安心」と思ってもらえるサービスを提供できれば、自然と口コミが広まり、紹介によって仕事が増えていきます。

8-3.士業の人脈を広げる

士業同士のネットワークを広げることも重要なポイントです。

社労士の業務範囲は広いですが、それでもカバーできない領域があります。行政手続きは行政書士、税務は税理士、訴訟は弁護士というように、それぞれの専門家との提携が必要になるケースは多いです。

信頼できる他士業との人脈があれば、その都度、顧客にとって必要な専門家を紹介できます。その結果として満足度が高まることはもちろん、その専門家から別の顧客を紹介してもらえるケースも多いのです。例えば、行政書士事務所や税理士事務所などと提携して、お互いに顧客を紹介し合っているケースは珍しくありません。

そのためには、積極的に士業同士の交流会や勉強会に参加し、信頼関係を築いていくことが大切です。「この案件はこの人に任せれば間違いない」と思えるパートナーを見つけることができれば、仕事の幅は格段に広くなります。

伊藤塾の同窓会には、弁護士、司法書士、行政書士、宅建士としてご活躍中の卒業生の皆様が参加され、情報交換、人脈を広げる場としてご活用いただいています。

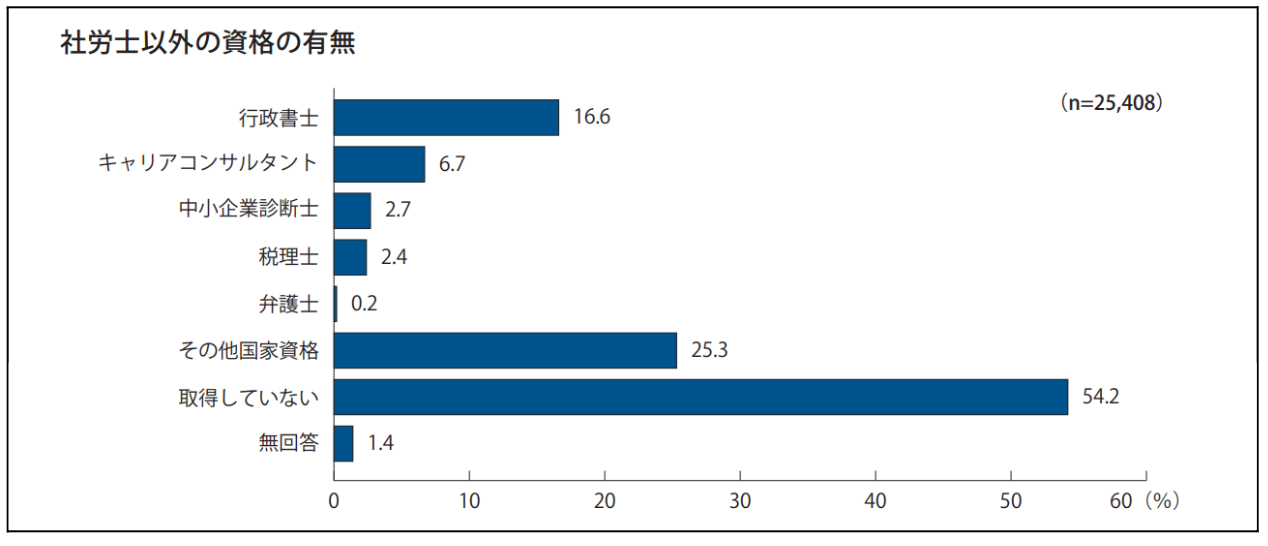

8-4.ダブルライセンスなどで差別化する

ダブルライセンスなどで差別化することも有効な戦略です。

社労士の数は年々増加しており、競争も激しくなっています。その中で選ばれる社労士になるには、他にはない強みを持つことが重要です。その一つの方法が、ダブルライセンスを取得することです。

社労士白書のデータによれば、社労士の半分以上(54.2%)がシングルライセンス(社労士資格のみ)で活動しています。つまり、他の資格を一つでも取得するだけで、かなりの差別化となるのです。

(画像引用:社会保険労務士白書 2024年版)

相乗効果が高いと言われている行政書士でさえ、ダブルライセンスは全体の16.6%にすぎません。行政書士の資格を取得するだけでも、約6人に1人という希少性の高い人材になれることが分かります。

行政書士になれば、入管手続きや補助金申請、各種許認可申請なども取り扱えるようになります。企業の設立から労務管理までをワンストップで対応できるので、顧客にとっての利便性も大きく向上するでしょう。

もちろん、これはダブルライセンスに限った話ではありません。結局、最も大切なのは「この社労士に依頼すべき理由」を明確に示せるようになることです。自分ならではの価値を常に意識することが、独立開業後の成功につながる大きなポイントといえるでしょう。

※社労士と行政書士の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 社労士と行政書士の難易度の違いは?どっちが先?ダブルライセンスもおすすめ

9.まとめ

記事のポイントをまとめます。

◉独立開業後の年収は1000万円以上も狙える

◉社労士は未経験からでも独立開業できる

| ・社労士の半分以上は独立開業している ・そのうち約80%は未経験からスタート ・開業前の仕事は一般のサラリーマンが最多(46.5%) |

◉独立開業した社労士のイメージ

| ・スタッフの目安は1人〜2人 ・半数近くが自宅内に事務所を開設 ・顧問契約数は平均33社 |

◉開業10年で、4割近くの社労士が売上1000万を達成

◉社労士が独立開業するメリット

| ・自分次第で高収入を目指せる ・好きな時間、好きな場所で働ける ・安定した継続案件が70%以上 |

◉社労士が独立開業するデメリット

| ・収入が不安定になりやすい ・集客力が必要になる |

◉社労士が独立開業するための費用は50万〜100万が目安

◉ 独立開業した社労士が成功するポイントは4つ

| ・専門性を磨く ・集客力を高める ・士業の人脈を広げる ・ダブルライセンスなどで差別化する |

以上です。

社労士は未経験からでも独立開業しやすく、経験を積むことで着実に収入も上がっていきます。社労士として働いてみたい、知識やスキルを使って企業活動に貢献していきたいと思う方は、ぜひ社労士試験にチャレンジしてみてください。

司法試験合格者数No.1の法律専門受験指導校・伊藤塾では、皆様からのリクエストの声にお応えし、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講しました。

合格をあきらめずに、夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。

伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 社労士試験科

伊藤塾 社労士試験科が運営する当コラムでは、社会保険労務士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。