社労士の年収はどれくらい?稼げる社労士の特徴を解説

社会保険労務士(以下、社労士)は、労働や社会保険に関する専門知識を駆使して企業や働く人々を支えるプロフェッショナルです。

本記事では、社労士の仕事内容や年収の実態、さらには資格取得後に広がるキャリアの可能性について解説します。これから資格取得を目指す方はもちろん、社労士という仕事に興味を持つ方に役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。

【目次】

1.社労士とは?

1-1.社労士の役割と主要業務

1-2.社労士が活躍する場所

2.社労士の平均年収は?

3.社労士の平均年収が高い理由

3-1.高い専門性と法的知識が求められる仕事である

3-2.社会的責任と社会的需要の高さがある仕事である

3-3.独立開業すれば努力次第で年収の上限がない職業である

4.社労士のキャリアパスイメージ

4-1.開業社労士のキャリアパス

4-2.勤務社労士のキャリアパス

5.稼げる社労士の特徴

5-1.社労士に向いている人

5-1-1.コミュニケーション能力が高い人

5-1-2.好奇心があり、常に学び続けられる人

5-1-3.几帳面で細かい作業が得意な人

5-2.社労士に向いていない人

5-2-1.人と話すのが苦手な人

5-2-2.数字が苦手な人

5-2-3.大雑把な人

5-3.女性でも稼げる?

6.まとめ

1.社労士とは?

社労士とは、企業や個人を対象に社会保険(健康保険・厚生年金保険)や労働保険(雇用保険・労災保険)の専門的な手続きやアドバイスを行う国家資格者です。その役割は多岐に渡り、昨今注目を浴びている専門職の一つです。

1-1.社労士の役割と主要業務

社労士の主な役割と主要業務は以下のとおりです。

◉社会保険や労働保険の手続き代行企業に実施義務のある社会保険や労働保険の手続きの代行業務を行います。

(具体例)

・従業員が入退職するの際の健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入や喪失手続き

・産休育休、介護休業取得時の給付金請求手続き

・労働保険料の申告 など ◉労務管理のアドバイス

事業主や人事労務担当者と連携し、会社の規定の作成や労働条件の整備、従業員と会社間のトラブル対応などを支援します。

(具体例)

・就業規則や労使協定の作成、官公庁への提出、運用サポート

・ハラスメント対策などの労務コンプライアンスに関する社内規定の立案

・企業が勧告等を受けた場合の労働基準監督署への対応(是正報告書の作成) など ◉年金相談・手続き代行

主に個人向けに年金の加入状況や受給条件を確認し、必要な手続きや対応策を提案します。

(具体例)

・障害年金の受給申請サポート

・企業に対しての企業年金や確定拠出年金制度の導入・運用支援 など

1-2.社労士が活躍する場所

社労士の活躍の場は大きく3つに分類できます。

◉社労士事務所独立開業して事務所経営をする場合と、社労士事務所や社労士法人で勤務する場合があります。 いずれの場合も、企業と提携し社労士として必要な手続きや支援を行います。◉企業内の人事労務部門

企業に所属し勤務社労士としてその会社の人事労務業務を行います。 その会社で働く従業員の社会保険手続きや給与計算を行ったり、必要に応じて社内規定の見直しをします。 ◉官公庁

労働基準監督署や年金事務所などの官公庁で、相談員として勤務する社労士もいます。 社労士の行政協力は基本的に各都道府県の社労士会をとおして公募がなされ、希望する社労士は応募することが可能です。開業したての新人社労士が参加しているケースが多くみられます。

2.社労士の平均年収は?

社労士の平均年収は、厚生労働省が運営する職業情報提供サイト「job tag」によると約947万円と公表されています。日本の給与所得者の平均給与は令和5年においては460万円なので、平均の2倍以上の高い水準の年収が確保できる仕事であるといえます。

ただし、社労士の平均年収は年齢によって開きが生じています。これは社労士が顧客獲得をするためには、ある程度の経験や実績にもとづいて顧客の信頼を得ることが必要であることに関係しています。年齢階層別の平均年収も公表されているので、以下の表を参考にしてみてください。

社労士の年齢階層別平均年収

| 年齢階層 | 平均年収 |

| 25〜29歳 | 722万円 |

| 30〜34歳 | 883万円 |

| 35〜39歳 | 976万円 |

| 40〜44歳 | 903万円 |

| 45〜49歳 | 1580万円 |

| 50〜54歳 | 924万円 |

| 55〜59歳 | 1125万円 |

| 60〜64歳 | 960万円 |

| 65〜69歳 | 552万円 |

| 70歳〜 | 429万円 |

参考:厚生労働省 職業情報提供サイト(日本版O-NET)job tag

参考:国税庁|令和5年分 民間給与実態統計調査

3.社労士の平均年収が高い理由

社労士の平均年収が日本の給与所得者の平均給与額を大きく上回る理由は、次のような要因が挙げられます。

3-1.高い専門性と法的知識が求められる仕事である

社労士は、労働基準法、労働契約法、社会保険関連法規など幅広い法律知識が必要な職業です。

特に、労働関連・社会保険関連法令が頻繁に改正される中で、最新の法令に基づいたアドバイスや手続きが求められるため、この分野に関して専門的な知識を持っているということが社労士の価値を高めています。このような希少性により、比較的高い報酬が得られている傾向があると言えるでしょう。

3-2.社会的責任と社会的需要が高い仕事である

働き方改革や労働環境の見直しが進む中で、労働問題の専門家としての役割がますます重要視されています。昨今は雇用形態や働き方の多様化が進んでいます。人材不足の問題も深刻化しており、企業側も選ばれる立場になっているなかで、在宅勤務やフレックスタイム制など労働者にとって働きやすい環境を整備するなどの工夫が求められています。

それと同時に新しい制度を導入することで生じる労働者とのトラブルを避けたいと考える中小企業事業主を中心に、適法かつ効率的な労務管理の実現を支援する社労士への依頼や相談の需要が高まっているのです。

3-3.独立開業すれば努力次第で年収の上限がない職業である

社労士が独立開業した場合、自身の営業力やネットワーク次第で高収入を得ることができます。企業からの顧問契約や、大規模な年金・労務手続きの受注により、収入が大幅に増加するケースも。

特に中小企業に関しては、社外の社労士に労務管理や手続きを委託することは人事担当者を雇い入れるよりもコストパフォーマンスが良いと考える事業者もいるため、需要が安定しています。また独立開業の社労士には定年がなくリタイアのタイミングを自分で決められるため、高齢になっても仕事を続けることができ、長く収入を得続けることができます。

自由な働き方が可能となる一方、経営者としての覚悟も必要となりますが、やりがいも大きいと言えるでしょう。

4.社労士のキャリアパスイメージ

社労士は、働き方や進む専門分野に応じて多様なキャリアパスを選択できるのが魅力です。そしてその選択したキャリアパスは将来の収入にも関係します。ここでは社労士のキャリアパスイメージについて、具体例とともにご紹介します。

4-1.開業社労士のキャリアパス

開業社労士のキャリアパスは、初期の営業活動と専門性の確立から始まり、事務所の拡大やブランディングを通じて高収益を実現するまで、長期的な成長が見込めます。また、個人の努力次第で多様な分野に進出し、社会的影響力を高めることができます。

【初期段階:顧客獲得と基盤づくり】開業当初は事務所の知名度が低いため、積極的な営業活動が必要です。小規模な事業所や個人顧客を対象に、社会保険手続きや年金相談、労務管理サポートなどの業務を受注します。

《例》

・地元の中小企業に対し、顧問契約を提案。例えば、10人規模の企業に対して、毎月の社会保険手続き代行を請け負う。

・SNSやホームページを活用して情報発信し、顧客層を広げる。

・異業種の名刺交換会や地元商工会議所のイベントに参加。他士業間のネットワークやスタートアップ事業者との繋がりを作る。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 【成長期:専門分野でのスキル深化】

基盤ができると、顧問契約を中心に業務を安定化させます。同時に、特定の分野に特化することで専門性を高め、収入を拡大します。 《例》

・IT企業向けに「リモートワークに対応した就業規則の整備」や「ハラスメント対策研修」を提供。

・人材派遣業者をターゲットにした「派遣労働者向けの労務管理コンサルティング」を展開。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 【拡大期:事務所経営の拡張】

顧客数が増加し、1人での対応が難しくなると、事務所の規模を拡張します。事務職員や社労士資格者を雇用し、業務を分担することでより大規模な案件に対応可能となります。

《例》

・事務所内で複数の社労士を雇用し、担当エリアを拡大。地方から都市部へ進出する事例も。

・企業の福利厚生見直しプロジェクトや、外国人労働者の労務管理コンサルティングに取り組む。

・顧客管理システムや単純作業の自動化システムを導入し、効率化を図る。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 【成熟期:高収益の実現とブランディング】

事務所の運営が安定し業界内での知名度が上がると、大手企業や行政機関との契約を獲得する機会が増えます。社労士としてのブランド価値を高めることにより、さらなる収益増加が期待できます。

《例》

・大手企業向けに「働き方改革関連法」に基づいた全社的な労務管理体制の再構築を支援。

・テレビやWEBメディア、雑誌に出演し、労働問題の専門家として発信。

4-2.勤務社労士のキャリアパス

勤務社労士は企業内でのキャリアを着実に積み上げることで、専門性と責任のある役割を兼ね備えたポジションを目指せます。また、幅広い業務経験が次のステップへの橋渡しとなり、独立開業やコンサルタントとしての道を開くことも可能です。

【初期段階:人事労務担当者としてスタート】勤務社労士は、総務や人事部門の一員として、社会保険手続きや労務管理業務を担当します。この時期は、実務経験を積みながら労働基準法や社会保険法に基づいた業務を習得します。

《例》新入社員の保険加入手続き、育児休業中社員の給付申請、就業規則の改定案作成。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 【次のステップ:主任・リーダー職】

経験を積むことで、労務管理の戦略立案やトラブル対応を主導する立場になります。例えば、働き方改革への対応や、社内研修で労働法を教える役割を担います。

《例》残業時間削減プロジェクトをリードし、適切な勤怠管理システムの導入を提案。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 【最終段階:管理職や部長職】

管理職として、人事部門全体の運営を監督します。この段階では、経営者と直接連携し、戦略的な人事計画の策定や、社内のコンプライアンス体制の強化を図ります。

《例》海外拠点を含む労務管理の統一基準を策定。経営陣と協力し、法改正に基づく社内ルール変更を主導。

5.稼げる社労士の特徴

社労士になったからといって、全員が必ず高収入を得られるわけではありません。社労士として成功しやすい人の特徴はいくつか挙げられますが、今回は代表的な以下の3つの特徴について解説します。

・コミュニケーション能力が高い人・好奇心があり、常に学び続けられる人

・几帳面で細かい作業が得意な人

5-1.社労士に向いている人

5-1-1.コミュニケーション能力が高い人

社労士として顧客を獲得し高収入を得ていくためには、先述のように営業活動を行う必要があります。顧客が抱えている問題を発見するための傾聴力、自分の強みを押し出せる提案力が特に重要です。

現在はWEB上での情報発信が気軽にできるようになっているものの、業務の性質上顧客との信頼関係を築いていく必要があり、リアルなコミュニケーションは避けられません。人と話すのが好き、世話を焼くのが好きな人は向いている職業と言えそうです。

5-1-2.好奇心があり、常に学び続けられる人

労働関連・社会保険関連の法律は毎年といっていいほど法改正が行われています。法改正が行われることで、企業は就業規則や労働契約書の見直しなどの対応が求められます。

社労士として重要なのは、この対応が後手に回らないことです。顧客より先に対応策の準備をし提案ができることが当然のこととして求められるので、日頃から労働関連のニュースや法改正情報をキャッチしておく必要があります。試験に合格した後も学び続ける姿勢が、顧客の信頼を得るポイントになるのです。

5-1-3.几帳面で細かい作業が得意な人

いくらコミュニケーション力があって専門知識が豊富でも、依頼した仕事の期限を守れなかったりミスが多かったりすると顧客からの信頼は徐々に失われてしまいます。

社労士の仕事内容は複雑で、特に高収入を得るためには複数の案件を同時に処理する場面も多く出てくるため、受注した仕事のスケジュール管理や迅速な問い合わせ対応など、見えない成果ともいえる部分にも気を配れる人が向いている仕事です。

5-2.社労士に向いていない人

逆に、社労士に向いていない人の代表的な特徴は以下の3つです。

・人と話すのが苦手な人・数字が苦手な人

・大雑把な人

それぞれ解説します。

5-2-1.人と話すのが苦手な人

社労士は「労務相談」や「コンサルティング」など、専門家の立場から事業主へアドバイスする業務があります。特に高収入を目指す場合は、一人で黙々と作業する手続き業務のみでは他の社労士との差別化が難しく、相談やコンサルティングの業務(3号業務)も積極的に行っていく必要があります。

社労士に労務相談をするのは、多くの場合が企業の人事担当者や事業主です。場合によっては自分よりも社会人経験が長かったり、年齢が上のケースも出てくるでしょう。年齢性別関係なく、積極的なコミュニケーションが取れることが理想です。

5-2-2.数字が苦手な人

社労士が行う業務のなかには、給与計算や社会保険料・労働保険料の計算など、細かい数字を扱う場面が多く存在します。例えば、顧問先企業の給与計算が間違っていた、保険料の計算を誤っていたということは、顧客に労使トラブルの機会や損失を与えかねず許されません。

ただし、実務上給与計算は給与システムを使用することが多く、社労士が1人1人の給与計算を電卓で行うような場面は稀です。チェックをすればミスは最小限にすることができるので、数字が苦手だからといって極端に心配する必要はないでしょう。

5-2-3.大雑把な人

これはどの士業にも言えることですが、法律を扱う以上大雑把な対応はNGです。例えば顧客から労使トラブルに関する相談を持ちかけられた場合、大雑把なアドバイスをしたり問題を放置することで対応が遅くなり、トラブルが余計に大きく発展してしまうこともあります。このようなことは企業の損失にもつながりかねませんので、受けた仕事は責任感を持って緻密に遂行していく姿勢が求められます。

5-3.女性でも稼げる?

社労士は、女性でも高い水準の収入を得ることが可能な職業です。

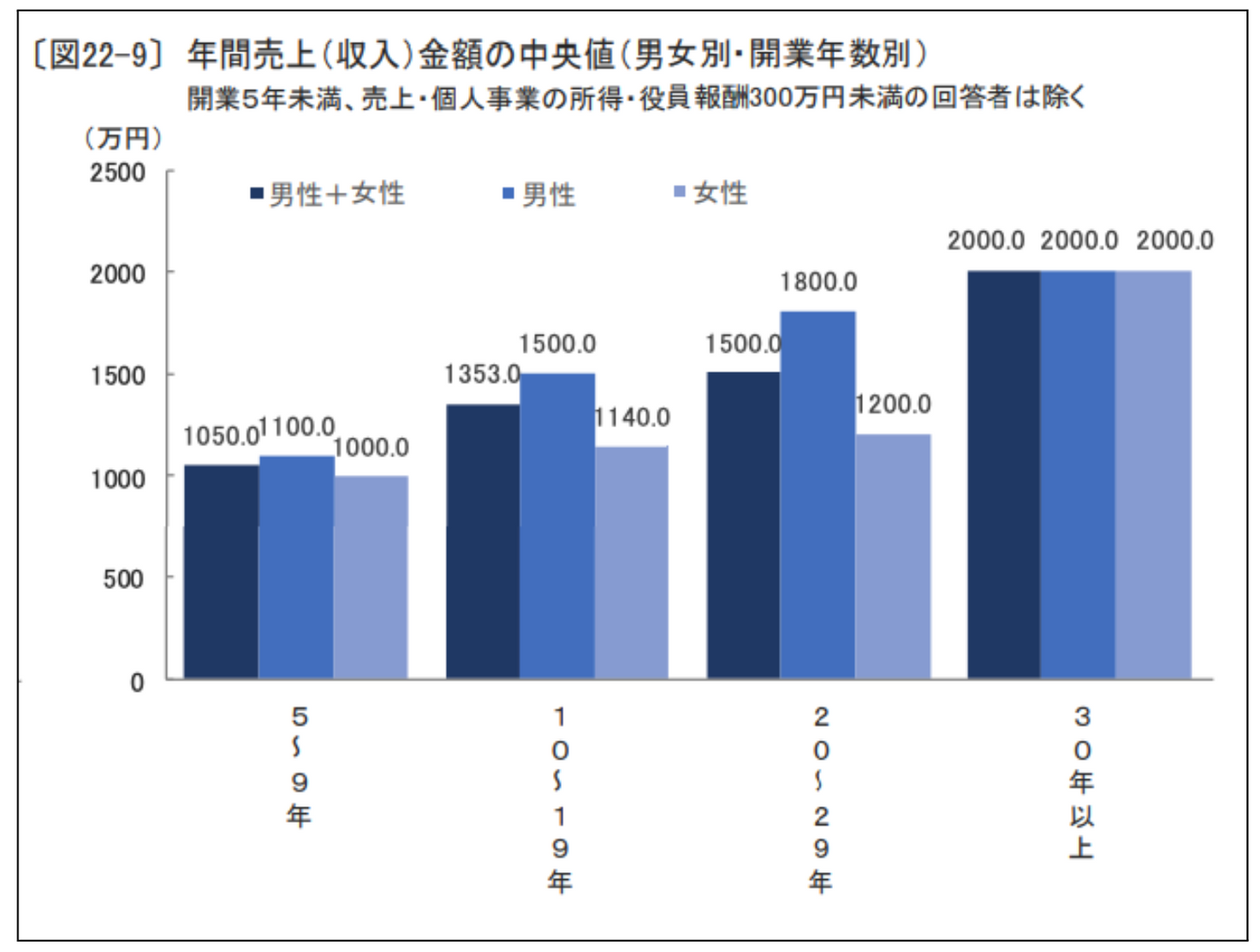

全国社会保険労務士会連合会は、開業社労士の年間売上について男女別・開業年数別に集計した結果を公表しています。開業年数10〜29年において男女間の開きはあるものの、どの年数でも女性も1,000万円以上の売上となっており、高い水準で売上をあげていることがわかります。

参考:全国社会保険労務士会連合会|「2024年度 社労士実態調査」調査結果(詳細版)

社労士の男女比は、男性64.2%・女性35.1%となっていて、多くの女性社労士が活躍しているのが現状です。

最近では男女の待遇差をなくそうとする企業も増えてきていますが、出産や育児で長期間職場から離脱することでキャリアに不安を感じる女性はまだまだ少なくないのではないでしょうか。会社勤務の場合でも、社労士資格があれば簡単に代替えのきかない人材として自信が持てるので、女性にもおすすめしたい資格です。

6.まとめ

最後に、今回の記事の要点をまとめます。

◉社労士の平均年収はおよそ947万円

◉社労士の仕事は専門性が高く、社会的な需要も高いことが高収入につながっている

◉社労士は性別、年代関係なく、高い水準での収入が見込める職業である

社労士の仕事は広く一般に知られているものばかりではありませんが、企業にとってはなくてはならない知識を有する専門家です。

これから人生100年時代を生き抜いていくために、長く収入を確保し続けられる術を身につけることができると安心です。

司法試験合格者数No.1の法律専門受験指導校・伊藤塾では、皆様からのリクエストの声にお応えし、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講しました。

社労士の仕事に興味を持った方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 社労士試験科

伊藤塾 社労士試験科が運営する当コラムでは、社会保険労務士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。