社労士の将来性を徹底解剖!AI時代に求められるスキルと今後の需要を解説

社会保険労務士(以下、社労士)は、労働社会保険諸法令に基づく手続や労務管理の専門家として、多くの企業から信頼を寄せられています。

しかし、AI技術の進化や労働環境の変化により、その役割や求められるスキルにも少しずつ変化が生じているのも事実です。そのようなAI時代において、社労士の将来性はどうなるのか。これから社労士試験の受験を検討している方にとっては、非常に気になるところではないでしょうか。

そこで、本記事では社労士の将来性に焦点を当て、今後の需要や必要とされるスキルについて詳しく解説してまいります。社労士の仕事に少しでも興味がある方は、ぜひ最後までご一読ください。

【目次】

1.社労士の仕事に将来性はある?

2.社労士の主要業務とAIの普及による影響

2-1.手続代行業務(1号業務)

2-2.帳簿作成業務(2号業務)

2-3.コンサルティング業務(3号業務)

2-4.紛争解決手続代理業務

3.労働環境の変化と社労士の需要の高まり

3-1.働き方改革や相次ぐ法改正による、企業の社労士ニーズの増加

3-2.多様な雇用形態・働き方への対応を求められる企業からのニーズの増加

3-3.労働人口減少に伴う人材マネジメントの重要性の高まり

4.社労士の将来性からみる今後の年収増減予想

4-1.現状の社労士の平均年収

4-2.将来的に社労士の年収はどうなる?

4-2-1.ITツールやAIの活用ができる

4-2-2.法改正への対応が迅速にできる

4-2-3.複雑化する労働課題を解決できる

4-2-4.特定社労士の資格を保持している

5.社労士の将来性からみる社労士という仕事の魅力

6.まとめ

1.社労士の仕事に将来性はある?

社労士の仕事は、近年の働き方改革や頻繁に行われる法改正により、さらにその需要が増しています。

社労士試験は国家資格であり、合格率は例年6〜7%で一般的には難関資格といわれています。その希少性や専門性の高さ、また業務独占資格であるという点からみても、日本社会における雇用制度や社会保険制度が存続する限り、社労士の将来性について心配する必要はないといえるでしょう。

しかし、「社労士は食えない」「社労士の仕事はAIに奪われてなくなる」というような記事を見かけたり、意見を耳にしたりして、心配が払拭されないという方もいらっしゃるかもしれません。そこで、次章では多くの方が懸念されているAIの影響と社労士の将来性について、社労士の業務内容ごとに確認し、社労士の将来性が明るい理由を詳しく解説していきます。

2.社労士の主要業務とAIの普及による影響

近年、AIを利用して業務を効率化している社労士や企業の人事労務担当者は増えつつありますが、すべての社労士業務がAIに取って代わられるということは起こり得るのでしょうか。社労士の主要業務それぞれについて、AIの普及が及ぼす影響について具体的に見ていきましょう。

2-1.手続代行業務(1号業務)

「1号業務」とは、労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成したり、その作成した申請書等を代行して労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)・年金事務所等の行政機関に提出する業務です。

社労士法により独占業務(無資格者により業として行うことが制限されている業務)とされています。

「1号業務」はもっともAIによる代替が懸念されている業務ですが、現行法においては完全な自動化は難しく、社労士業務から無くなる可能性は低いといえます。理由は以下の通りです。

・複雑で専門的な判断が必要な場合がある法令の解釈や個別ケースに応じた判断が必要な場合、AIは必ずしも柔軟に対応できないことがあります。複雑なケースやイレギュラーな状況では、社労士の専門知識と経験が必要です。・顧客とのコミュニケーション

顧客のニーズを理解し、具体的なアドバイスや提案を行うコミュニケーション力は、人間ならではの能力です。AIはあくまでデータに基づく対応しかできないため、信頼関係や相談業務の部分は引き続き社労士の役割となるでしょう。・法的な責任

AIが書類を自動作成する場合でも、その内容に対する最終的な法的責任は人間が負う必要があります。社労士が法律に基づいて適切な内容であることを確認し、責任を持つ役割は維持されるはずです。

上記の通り、「1号業務」が完全にAIに奪われる可能性は低いといえるでしょう。ただし、AI技術の活用によって業務効率化が進むことは間違いありません。例えば、AIを活用した労務管理システムや自動申請ツールなどが開発され、社労士の業務をサポートするようになるでしょう。

社労士は、AI技術を理解し、活用することで、より高度な業務に注力できるようになるのです。

2-2.帳簿作成業務(2号業務)

「2号業務」についても1号業務と同様、AIに完全に奪われることはないでしょう。

「2号業務」とは、労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成・賃金台帳の作成請負をいいます。

帳簿とは主に「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」「年次有給休暇取得管理簿」という4つの帳簿を指し、労働基準法という法律によって企業が作成するよう義務付けられています。このほか、就業規則や各種労使協定の作成業務も2号業務に含まれます。

AIはこれら帳簿の生成や更新をスピーディーに行えますが、内容の正確性や法的な適合性を保証するには社労士の確認が欠かせません。特に、法改正が頻繁に行われる昨今の日本の労働法制では、AIだけで最新のルールに対応することは難しいため、社労士の介在が重要です。

2-3.コンサルティング業務(3号業務)

「3号業務」については、1〜3号業務のなかでもっともAIの代替が難しく、将来性のある業務といえます。「3号業務」とは、労務管理や社会保険などに関する相談、アドバイス、コンサルティング業務を指します。

企業の労務管理や働き方改革、ハラスメント対策などの分野では、企業やそこで働く従業員の個別の事情を考慮した柔軟な提案が必要です。AIはデータを提供することは得意ですが、企業の文化や従業員の特性に合わせた具体的な改善策を示すことは苦手です。

こうした課題に対し、生身の社労士が現場の空気を汲んで提供するコンサルティング業務は、企業の成長を支えるために欠かせないサービスであり、今後も求められ続ける業務であるといえます。

2-4.紛争解決手続代理業務

紛争解決手続代理業務については、将来的にもAIが行うには難しいと予想される業務です。社労士のなかでも「特定社労士」という資格を持つ人だけができる業務として、紛争解決手続代理業務があります。

紛争解決手続代理業務とは、企業と従業員との間でトラブルが発生した際、特別な資格を持った社労士(特定社労士)が当事者の代理人として裁判外でトラブル解決のサポートを行うものです。このような紛争解決手続代理業務についても、社労士の独占業務とされています。

この分野は、AIが直接関与することが難しい領域です。もちろん、特定社労士が紛争解決のための事前調査や解決案の検討のためにAIを利用することはあり得ますが、調停やあっせんの現場に参加できるのは生身の人間以外にはあり得ません。

労働トラブル問題は感情的な側面が大きく、当事者間の交渉には共感力や調整能力が求められます。AIが提供するデータ分析や法的アドバイスはサポートに過ぎず、実際の交渉や説得は社労士が担うべき重要な役割です。

※特定社労士に関してはこちらの記事でも詳しく解説していますので、興味がある方はぜひご覧ください。

→ 特定社会保険労務士とは?社労士との違いや資格取得の方法を徹底解説

3.労働環境の変化と社労士の需要の高まり

社労士が将来性のある職業であることの理由として、昨今の労働環境の変化により社労士の需要が高まっていることが挙げられます。

近年、働き方改革や法改正が進む中で、労働環境や労働現場の課題が大きく変化しています。このような変化は同時に企業において対応すべき労務課題が発生することになるため、社労士の需要がますます高まっているのです。特に、以下の3つの要因がその背景にあります。

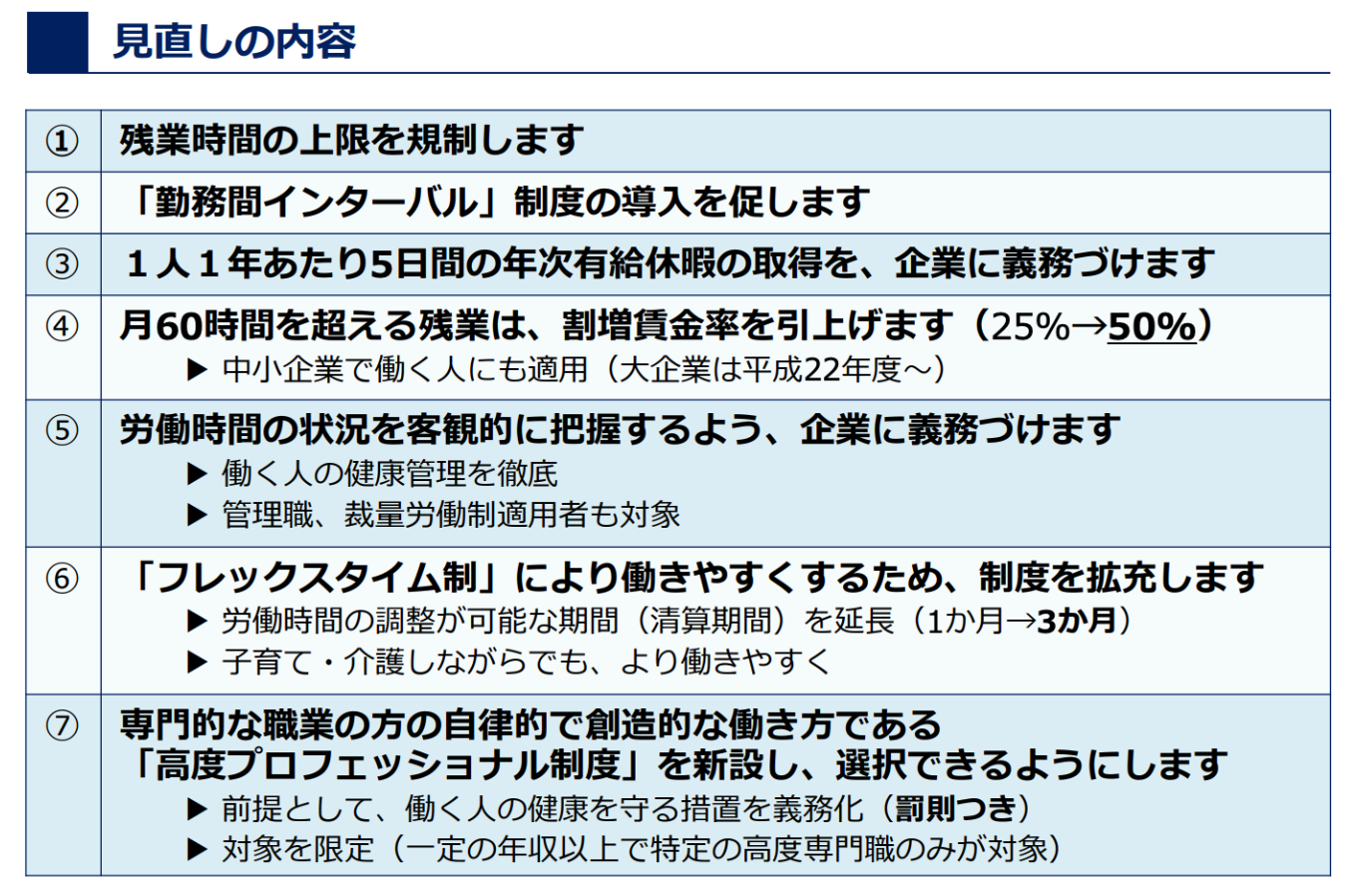

3-1.働き方改革や相次ぐ法改正による、企業の社労士ニーズの増加

平成27年以降の政府による働き方改革の取り組みにより、企業側に求められる対応が増加しています。以下は、働き方改革の実現に向けた厚生労働省の取り組みのなかで見直された項目で、これによって一部または全部の項目への対応(就業規則の変更等)が必要となりました。

出典:厚生労働省|「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について

また、働き方改革を実現するための段階的な法改正への対応も、継続的に必要になります。例えば、残業時間の上限規制について適用猶予されていた一部業種(建設業、ドライバー、医師等)について、2024年4月より規制が開始されました。特に物流業界では「物流の2024年問題」といわれ、マスコミも大きく取り上げていたこともあり、耳にした方も多いのではないでしょうか。

これにより、関連する企業は人材不足の問題を抱えながら、必要に応じて社内規定の見直しや、従業員の労働時間を短縮するような対応が求められました。

このような場面では、就業規則や人事コンサルティングの相談に乗ることができる社労士のサポートが不可欠となるため、将来的にも需要がなくなるということはないといえるでしょう。

参考:厚生労働省|建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)

3-2.多様な雇用形態・働き方への対応を求められる企業からのニーズの増加

新型コロナウイルス感染拡大を契機に普及したテレワークによる就労や時差出勤、フレックスタイム制の導入、スポットワーカーの受け入れなど、働き方の多様化に対応する企業への支援を行うのも社労士の役割です。

具体的には、下記のような支援業務が考えられます。

・就業規則の作成・改定・テレワーク規定の導入

・非正規雇用労働者の管理

・副業・兼業の管理業務

・フレックスタイム制度や裁量労働制の導入

・過重労働防止と健康管理

・評価制度・賃金制度の見直し

・育児・介護休業制度の整備

・ハラスメント防止に関する規定

・メンタルヘルス対策

・労務リスクマネジメント

・労務管理に関するコンサルティング

・相談窓口設置など労働者とのコミュニケーション促進

・テレワークや働き方改革に関する政府の助成金申請

・多様な人材の活用支援

社労士は、上記のように企業の課題に対する実務的なアドバイスや体制構築を支援しています。企業ごとにまったく違う労働環境のなかで、適切な労務運用を行っていくためのアドバイスは今後も増えていくことが予想され、社労士の需要の高まりを後押しするでしょう。

3-3.労働人口減少に伴う人材マネジメントの重要性の高まり

労働人口の減少に伴う人材マネジメントの重要性の高まりが注目されています。人材不足の状況下で、企業は限られた人材を効率的に活用する必要があり、従業員採用や定着支援のためのアドバイスやコンサルティングを求める企業が減ることはないでしょう。

また、この労働人口減少や人材不足の問題を政府としても解消に向けた取り組みをしていることがうかがえる例として、助成金の種類の豊富さが挙げられます。以下は、企業の人材不足課題を支援するための助成金の種類一例です。

・働き方改革推進支援助成金・業務改善助成金

・人材確保等支援助成金

など

今後は助成金の活用を含めた、よりいっそう戦略的な労務管理に関するコンサルティングが求められていくでしょう。ここでも社労士の専門知識が活かされるため、社労士の需要が高まることが予想されます。

4.社労士の将来性からみる今後の年収増減予想

4-1.現状の社労士の平均年収

社労士の平均年収は、厚生労働省が運営する職業情報提供サイト「job tag」によると約947万円と公表されています。日本の給与所得者の平均給与は令和5年においては460万円なので、高い水準の年収が確保できている仕事であるといえます。

参考:厚生労働省 職業情報提供サイト(日本版O-NET)job tag

※社労士の年収については、こちらの記事にて詳しく解説をしています。

→ 社労士の年収はどれくらい?稼げる社労士の特徴を解説

4-2.将来的に社労士の年収はどうなる?

社労士の将来性は、労働環境や法律の変化に強く影響を受けます。その中で、社労士の年収は今後も一定の増加傾向が見込まれるでしょう。

しかし、どんな社労士でも必ず年収が増加するということはありません。年収面で将来性のある社労士の特徴として、以下の要素が挙げられます。

4-2-1.ITツールやAIの活用ができる

従来は手作業で行っていた申請書類の作成業務が効率化される一方で、社労士にはITリテラシーを活かした新しい業務※への対応が求められています。

※クラウドシステムを利用した勤怠管理や、RPA(Robotic Process Automation)による単純な手続作業の自動化など

この変化に適応でき、さらに顧問先への導入支援までできる社労士は、収入の面でも優位性を持つでしょう。

4-2-2.法改正への対応が迅速にできる

3章で紹介したような、働き方改革関連法の施行や時間外労働の上限規制など、企業が対応すべきタスクは増加し、今後なくなることはありません。これらの変化に伴い、社労士に対する企業の依頼件数が増加し、そのチャンスをしっかり掴むことができる社労士は収入アップの見込みが十分にあると考えられます。

逆にアプローチが後手に回る社労士は、顧客の期待を超えることができず、チャンスを拡大することはできません。日頃から法改正や労務ニュースにアンテナを張って、いつ相談や対応依頼を受けてもすぐに応えられるよう準備できている社労士が、将来性ありといえるでしょう。

4-2-3.複雑化する労働課題を解決できる

ハラスメント防止や多様な雇用形態への対応など、企業が直面する課題は年々増えています。また企業に対して従業員の個性を重んじることが求められる時代の波の中で、従来はなかったようなセンシティブな問題が出てくることも予想されます。

これらの問題は労働関係法令の勉強だけで解決できるものではなく、企業やヒトに寄り添い、柔軟な思考と倫理的な観点から考察し解決していく力も必要になります。顧客の職場環境やそこで働く従業員の個性に合わせたアドバイスができる、高度なコンサルティング能力を持つ社労士ほど、希少性が高く求められていくでしょう。

4-2-4.特定社労士の資格を保持している

特定社労士の資格を有していることは、業務範囲拡大、また顧客の信頼アップに寄与される要因で年収を上げる要素になります。特定社労士は、ADR(裁判外紛争解決手続)代理人業務を行うことが可能です。

例えば企業と従業員の間でいじめ・いらがらせ、不当解雇などのトラブルがあった場合、裁判によることなく専門家である第三者を介入させ問題解決に導く方法がADRであり、その敷居の低さや費用面から、今後この手続の利用者が増える可能性があります。このような背景から、特定社労士の業務は将来性があり、収入面でも優位性があるといえるでしょう。

※特定社労士については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 特定社会保険労務士とは?社労士との違いや資格取得の方法を徹底解説

5.社労士の将来性からみる社労士という仕事の魅力

社労士は、労働法や社会保険制度に関する専門家として企業の人事労務を支える重要な役割を担っています。その将来性を考えると、この仕事の魅力がより一層際立ちます。

まず、社労士の需要が高まっている点です。働き方改革や法改正が進む中で、企業は複雑化する労務管理やコンプライアンス遵守に対応しなければなりません。時間外労働の上限規制やハラスメント防止法制への対応には、社労士の専門知識が不可欠で、これはあくまで一例にすぎません。このように社会や企業の変化に伴い、社労士の存在感はいっそう高まっています。

次に、キャリアの柔軟性が挙げられます。勤務社労士として企業内で安定した収入を得る道もあれば、独立開業をして自分の事務所を運営し、自由度の高い働き方を選択することも可能です。特に独立開業すれば、自分次第で高収入を得るチャンスもあります。

さらに、社会に貢献できる点も魅力です。社労士は、労働環境の改善や働きやすい職場作りを通じて、労働者の権利を守り、企業の健全な成長を支援する役割を担っています。そのため企業や労働者から感謝されることも多く、将来性や高収入の期待値を差し引いても、目の前の仕事にやりがいを感じられる仕事です。社労士は法律知識と実務スキルを生かし、社会の変化に対応しながら活躍できる専門職です。その将来性と多様な働き方、そして社会貢献性が、この仕事の大きな魅力といえるでしょう。

※社労士の仕事内容については、こちらの記事にてくわしく解説をしています。

→ 社労士ってどんな仕事?仕事内容や働き方のリアルをわかりやすく解説

6.まとめ

今回の記事では以下のことについて解説しました。

◉社労士の仕事は、将来AI等に奪われて無くなる可能性は極めて低い

◉労働環境の変化に伴う課題の増加によって、社労士の需要は今後ますます高まっていくことが予想される

◉高い専門性を持ち、対応力と問題解決能力に優れた社労士は、需要の増加に伴い今後も年収アップが期待できる

◉将来性の高さ、多様な働き方、社会貢献性の高さが社労士の仕事の大きな魅力

社労士の仕事については解説してきたとおり、とても将来性が期待できやりがいもある仕事です。社労士として働いてみたい、知識やスキルを使って企業活動に貢献していきたいと思う方は、ぜひ社労士試験にチャレンジしてみてください。

司法試験合格者数No.1の法律専門受験指導校・伊藤塾では、皆様からのリクエストの声にお応えし、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講しました。

合格をあきらめずに、夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。

伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 社労士試験科

伊藤塾 社労士試験科が運営する当コラムでは、社会保険労務士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。