社労士登録は必要?費用や実務経験は? 4つの種別・登録手順をわかりやすく解説

社会保険労務士(以下、社労士)試験の受験を目指している方の中には、

「社労士合格後の登録とはどんなものなのだろう」

「合格しても登録手続きをしないといけないなんて、ハードルが高い」

そのように考えている方もいるのではないでしょうか。

社会保険労務士は、資格試験に合格するだけではその肩書きを名乗ることができません。

社労士登録の申請をして認められた場合にはじめて、社労士としての身分を得て社労士業務を行うことができるのです。

そこで今回は、社労士登録の種別や手続き方法、必要書類などの概要と、登録をすることによるメリットデメリットを解説していきます。

今回の記事を読むことで、社労士試験に合格した後の働き方をイメージしやすくなるはずです。社労士登録について不安に感じている方や疑問を持たれている方は、ぜひ参考にしてください。

【目次】

1.登録の種別は全部で4種類

1-1.開業登録

1-2.社労士法人の社員登録

1-3.勤務登録

1-4.その他登録

1-5.種別ごとの登録者の割合

2.社労士登録をするために必要な条件

2-1.社労士試験の合格

2-2.「2年以上」の実務経験

2-2-1.「実務経験」を満たす条件とは

2-3.実務経験がなくても登録は可能

2-3-1.社労士登録のための指定講習とは

3.社労士登録までの流れ

3-1.登録手順

3-2.費用

3-2-1.登録費用

3-2-2.講習費用

3-3.必要書類

3-4.社労士の登録番号とは

4.社労士登録後の流れ

4-1.「1年ごと」に年会費が必要

4-2.退会するときの手続き

4-3.退会後に再度登録をすることも可能

4-3-1.再度登録をする際に必要なこと

5.社労士登録のメリット・デメリット

5-1.メリット

5-1-1.独立開業できる

5-1-2.社労士を名乗れる

5-1-3.社労士会に入会できる

5-2.デメリット

6.社労士登録しない人の特徴

6-1.勤務社労士で開業の気持ちがない

6-2.社労士としてのキャリアを目指していない

7.登録・非登録の比較

8.まとめ

1.登録の種別は全部で4種類

社労士登録をする時は、その後の自分の働き方によって、「開業」「社労士法人の社員」「勤務」「その他」の4つの種別から1つを選択する必要があります。登録後に働き方が変わる場合には、種別を変更をすることも可能です。

1-1.開業登録

開業登録は、社労士として独立して業務を行うための登録です。

自分自身で事務所を設置し、顧問先を探して契約を結び、業務を行うことができます。独立開業をすることで、自らの裁量で自由に業務を進めることができます。一方で、営業活動の結果や業務の成果などが直接的に自分自身の収入に関わるため、顧問先が安定しないと収入の変動も激しくなりがちです。

1-2.社労士法人の社員登録

社労士法人の社員登録は、社労士業務を行うための法人の一員としての登録です。

勤務社労士は会社に雇用される従業員的な立ち位置なのに対して、社労士法人の社員は、会社(法人)の組織運営に関与する立場となります。そのため、種別としては「勤務」よりも「開業」に近いイメージです。

1-3.勤務登録

勤務登録は、社労士事務所や民間会社で働く勤務社労士としての登録です。

勤務登録の場合、雇用されている社労士事務所や民間会社以外では、社労士業務を行うことはできません。つまり、自身で社労士として誰かと直接契約を結ぶことはなく、所属する組織内の業務のみを行うことになります。この登録は、安定した収入や組織内での社労士としてのキャリアアップが見込める反面、開業と比較して業務への自由度は低くなります。

1-4.その他登録

その他登録は、社労士業務を行わない場合の登録です。

社労士業務を行うことはできませんが、この登録を行うことで、都道府県の社労士会に所属することになり、研修の受講や法改正情報の取得、人脈づくりが可能になります。

現在は社労士業務を行わないけれど、将来のために備えておきたい人のための登録と言えます。

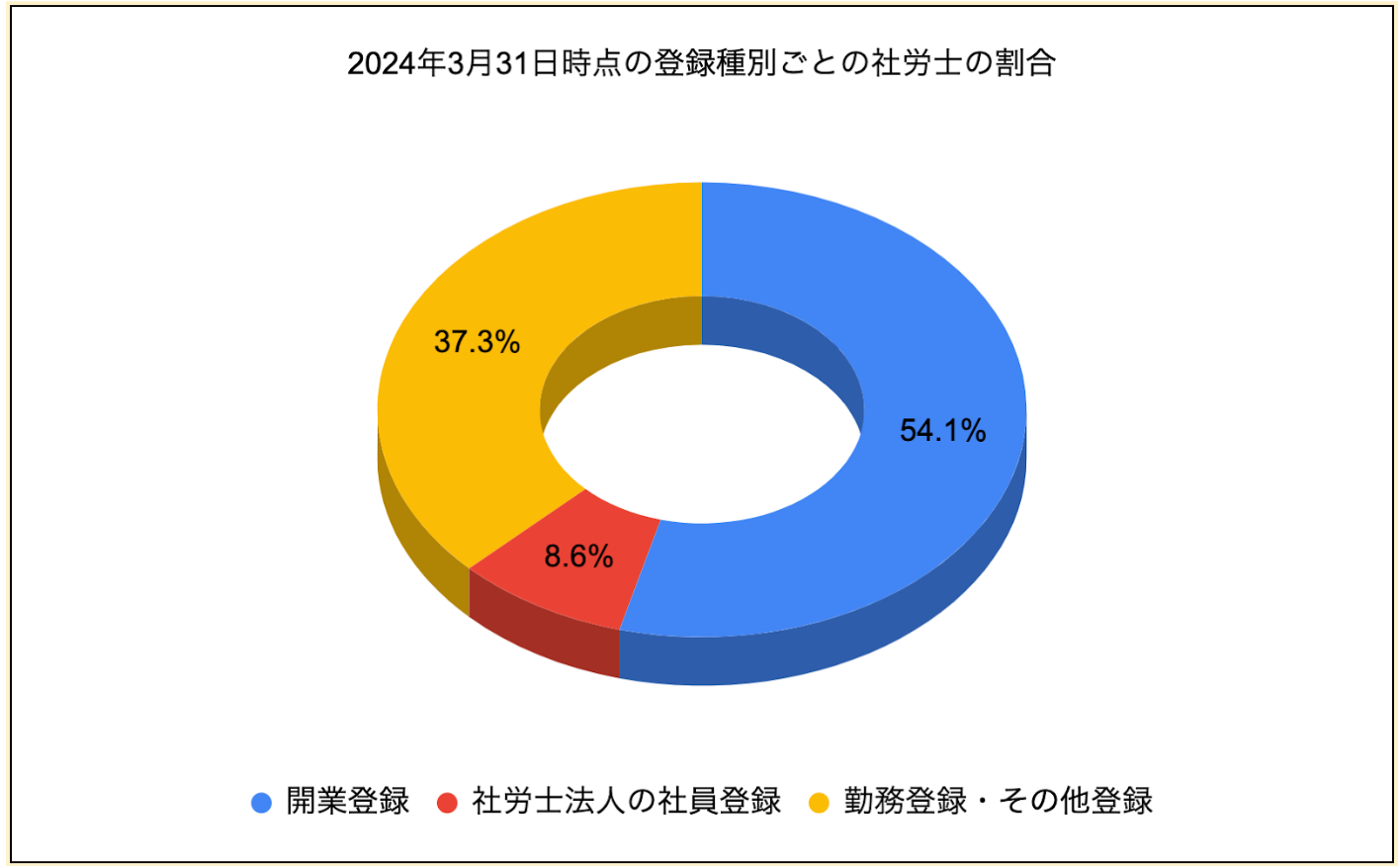

1-5.種別ごとの登録者の割合

2024年3月31日時点の社労士登録者数は45,386人です。内訳としては開業登録が24,549人(54.1%)、社労士法人の社員登録が3,915人(8.6%)、勤務登録とその他登録の合計が16,922人(37.3%)となっています。登録種別としては、半数以上を開業登録が占めています。

参照:社会保険労務士について|社会保険労務士白書 2024 年版

※社労士の仕事内容については、こちらの記事にてくわしく解説をしています。

→ 社労士ってどんな仕事?仕事内容や働き方のリアルをわかりやすく解説

※特定社労士については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 特定社会保険労務士とは?社労士との違いや資格取得の方法を徹底解説

※社労士の年収については、こちらの記事にて詳しく解説をしています。

→ 社労士の年収はどれくらい?稼げる社労士の特徴を解説

2.社労士登録をするために必要な条件

次に、社労士登録をするにあたって必要となる条件について解説します。

2-1.社労士試験の合格

社労士登録のためには、まず社労士試験に合格している必要があります。試験合格には有効期限はありませんので、合格後に登録まで期間が空いてしまっても問題ありません。

2-2.「2年以上」の実務経験

社労士登録のためには、資格試験合格に加えて「2年以上の実務経験」が必要です。社労士として登録をするためには、合格のための知識を付けるだけではなく、社労士に関連する業務に従事した経験が必要となるのです。

2-2-1.「実務経験」を満たす条件とは

実務経験の詳細は社会保険労務士法施行規則に記載されており、 正式には「労働社会保険諸法令に関する実務経験」です。実務の具体例としては、下記のような業務が挙げられます。

・社会保険の資格取得/喪失に関する事務・社会保険の保険料変更に関する事務

・労働保険料の申告/納付に関する事務

・就業規則届に関する事務

詳細は全国社会保険労務士会連合会のホームページに記載されている他、不明な点は電話などで確認をすることで、間違った経験による申請を防ぐことができます。実務経験は、勤務先の事業主などに「従事期間証明書」を書いてもらうことで証明となり、申請のための書類とすることができます。

※証明日付に有効期限はありません。

参照:「従事期間証明書」の記載にあたっての留意事項

2-3.実務経験がなくても登録は可能

2年間の実務経験がない場合でも、全国社会保険労務士会連合会が実施する「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」(通称「指定講習」)を履修することで、「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものと認められ、登録要件を満たすことができます。

2-3-1.社労士登録のための指定講習とは

指定講習は、実際の実務で必要となる新規適用手続き、入社や退職が発生した際の手続きなどを、4ヶ月間の通信指導過程とeラーニング(動画学習・試験)の組み合わせにより学べる講習です。社労士科目全般について学ぶことができるため、実務経験がなくても、社労士業務の基本スキルを身につけることができます。

通信指導課程及びeラーニング講習の全課程を修了したと認められた場合に、事務指定講習修了証が交付され、実務経験の代わりに社労士登録の要件を満たすことになります。

※修了証に有効期限はありません

参照:事務指定講習|全国社会保険労務士会連合会

3.社労士登録までの流れ

次に、社労士登録を行うまでの流れについてご説明します。

3-1.登録手順

社労士登録の具体的な手順は以下の通りです。

①登録申請書と必要書類の準備具体的な必要書類については、後ほど説明をします。書類が不足していると申請が受け付けられず、登録が遅れる可能性がありますので、書類の準備は誤りのないように進めましょう。

②入会予定の都道府県の社労士会に申請書類を提出

入会ができるのは開業する事務所、もしくは勤務先事業所の所在地または居住地の住所の区域の都道府県社労士会です。

③都道府県社労士会による受付・審査

④全国社労士会による受付・審査

ここまで問題なく完了をすると、登録手続きがされて社労士証票が発行されます。

⑤申請者宛に社労士証票の送付

⑥登録申請書と必要書類の準備

具体的な必要書類については、後ほど説明をします。書類が不足していると申請が受け付けられず、登録が遅れる可能性がありますので、書類の準備は誤りのないように進めましょう。

⑦入会予定の都道府県の社労士会に申請書類を提出

入会ができるのは開業する事務所、もしくは勤務先事業所の所在地または居住地の住所の区域の都道府県社労士会です。

⑧都道府県社労士会による受付・審査

⑨全国社労士会による受付・審査

ここまで問題なく完了をすると、登録手続きがされて社労士証票が発行されます。

⑩申請者宛に社労士証票の送付

3-2.費用

次に、社労士登録をするために必要となる費用について解説をします。費用には主に、登録のために必要な費用と、指定講習を受講するために必要な費用の2種類があります。

3-2-1.登録費用

社労士登録費用として必要な費用は、下記の通りです。入会金と年会費は入会する社労士会の都道府県により異なりますが、今回は東京都を例にとってご紹介します。

| 登録種別 | 登録免許税 | 登録 手数料 | 入会金 | 年会費 |

| 開業会員 (法人社員含む) | 30,000円 ※1 | 30,000円 | 50,000円 | 96,000円 ※2 |

| 勤務等会員 (その他含む) | 30,000円 ※1 | 30,000円 | 30,000円 | 42,000円 ※3 |

※1:収入印紙購入、又は税務署で現金納付

※2:入会年度のみ月割りで納入

入会月から年度末までの会費=(入会月~3月までの月数)× 8,000円

※3:入会年度のみ月割りで納入

入会月から年度末までの会費=(入会月~3月までの月数)× 3,500円

参照:登録・入会について|東京都社会保険労務士会

3-2-2.講習費用

上記の費用に加えて、登録要件を満たすために指定講習を受講する場合、その費用として「77,000円」が必要です。また、講習に必要なeラーニング受講環境などを新たに整備する場合には、その費用も考慮する必要があります。

参照:事務指定講習|全国社会保険労務士会連合会

3-3.必要書類

登録に必要な主な書類は以下の通りです。※東京都社労士会の場合

・社会保険労務士登録申請書(様式第1号)・個人番号カードの両面の写し、または個人番号が記載されている書類1種類と身元確認のできる書類1種類

・社会保険労務士試験合格証書の写し

・従事期間証明書(様式第8号)または事務指定講習修了証の写し

・写真票(顔写真2枚)縦3cm×横2.4cm、背景無地、無帽、正面向きの鮮明な写真で、裏面に氏名記入※登録に通称名の使用を希望する場合は下記の書類が必要です。

・通称併記願※2024年11月29日以降、下記の書類はマイナンバー情報を提出することにより不要となりました。

・住民票の写し

・戸籍抄本、個人事項証明書、改製原戸籍、または住民票の写しで、旧氏・通称の記載のあるもの(通称名を使用する、または合格時と現在の氏名が違う場合など)※必要書類の詳細は入会をする都道府県社労士会によって異なる場合があります。登録の際は入会する都道府県社労士会の情報を確認してください。

3-4.社労士の登録番号とは

社労士登録が完了すると、社労士の登録番号が付与されます。社労士登録番号とは、社労士登録をした際に一人ごとに与えられる番号で、社労士コードとも呼ばれます。番号は社労士証票の裏側にも記載され8桁の数字で構成されます。

4.社労士登録後の流れ

次に、社労士登録後に必要な年会費の支払いや、社労士登録の抹消とその後の再登録手続きについて説明をします。

4-1.「1年ごと」に年会費が必要

社労士登録をした後は、登録した都道府県社労士会に対して、原則として毎年4月30日までに1年分の年会費を口座振替により支払う必要があります。年会費の金額は、東京都社労士会の場合であれば以下の通りです。

◉開業・社労士社員登録の場合:96,000円◉勤務社労士・その他登録の場合:42,000円

4-2.退会するときの手続き

社労士は登録をすると毎年年会費が発生します。社労士登録を削除したいと感じた場合は、都道府県社労士会に退会申請をして登録抹消の手続きをする必要があります。登録抹消をすると、社労士業務を行うことはできなくなります。

4-3.退会後に再度登録をすることも可能

退会した後でも、改めて社労士登録することができます。

4-3-1.再度登録をする際に必要なこと

再度登録をする際、資格合格や実務試験、指定講習の要件を一から揃える必要はありません。すでに条件を満たしているため、いつでも再登録の申請をすることが可能です。

手続きの方法としては、入会時と同じように、登録申請書と必要な書類を準備して都道府県社労士会に提出します。要件を改めて揃える必要はありませんが、入会書類の準備と入会時の費用の支払いは再度必要になります。

5.社労士登録のメリット・デメリット

次に、社労士登録をすることによるメリットとデメリットを、いくつかご説明します。

5-1.メリット

登録することにより社労士を名乗れるようになり、独立開業や社労士会の活動への参加が可能となるというメリットがあります。

5-1-1.独立開業できる

社労士登録をすることにより、社労士として独立して業務を行うことができるようになります。それにより、自由度が高く、成果を挙げた分だけ直接的に収入も増加するような働き方ができます。

5-1-2.社労士を名乗れる

社労士は、資格試験に合格しただけでは名乗ることはできません。社労士登録をすることで初めて「社会保険労務士」という肩書きを使用することができます。名刺や履歴書への記載や、顧問先への挨拶などの際に、「社労士」と名乗ることにより、相手からの信頼感を得ることができます。

5-1-3.社労士会に入会できる

社労士登録は都道府県社労士会へ入会と同時に行うため、登録を行うことにより社労士会の会員としての身分を得ることになります。

社労士会に入会することで、会が主催する研修を受講したり、会員同士のネットワークを利用して繋がりを作ることが可能です。 これらを活用することで、自分自身のスキルやキャリアを向上させ、人脈を広げることができ、社労士としての知見をさらに深めることができます。

5-2.デメリット

社労士登録で大きな負担となるのが費用です。登録料や講習費用、年会費などがかかるため、経済的な負担が増えることがデメリットです。

6.社労士登録しない人の特徴

それでは、どのような人が社労士登録を必要としていないのでしょうか。試験合格後に「登録をしない」という選択をとる人の例をご紹介します。

6-1.勤務社労士で開業の気持ちがない

民間企業や社労士事務所の従業員として勤めている人は、安定した収入とキャリアアップができる環境があれば、独立開業の必要性を感じない場合があります。

組織内での業務に満足しているため、登録をして積極的に顧客を獲得したり自分自身で独立をして組織を運営する必要性を感じないためです。

6-2.社労士としてのキャリアを目指していない

社労士としてのキャリアを積むことをを目指していない人々は、登録の必要性を感じないかもしれません。例えば、他の業界でキャリアを築くことを目指している場合や、社労士業務に関心がない場合などです。

7.登録・非登録の比較

最後に、今回ご説明をした社労士登録・非登録の特徴をまとめます。

| 社労士登録 | 社労士非登録 | |

| 肩書 | 社労士を名乗れる | 試験合格だけでは 社労士を名乗れない |

| 独立開業 | できる | 社労士として開業できない |

| 社労士業務 | できる | 自分自身で社労士業務 を行うことはできない |

| 社労士会 | 入会できる | 入会できない |

| 費用 | 入会金・年会費 がかかる | 資格を保持することに 費用はかからない |

| 登録の申請 | 2年の実務経験または 指定講習受講が必要 | ー |

8.まとめ

社労士登録は、社労士試験に合格した人が自分自身で社労士業務に従事する際に必要な手続きです。

登録の種別や必要な条件、登録までの流れ、登録後の流れなどを理解することで、適切な選択が可能になります。登録することで得られるメリットとデメリットを比較検討し、自身のキャリアゴールを考えて登録を考えていきましょう。

社労士には、開業の他にも社労士法人や民間会社で勤務社労士として従事するなど、幅広く活躍の場があります。

独立をして自分自身の力で事業をしたい人でも、企業に属してキャリアアップをしていきたい人でも、取得することでその後の人生の幅が広がるはずです。

伊藤塾では、2025年の合格を目指して、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講中です。

社労士の仕事に興味のある方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 社労士試験科

伊藤塾 社労士試験科が運営する当コラムでは、社会保険労務士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。