中小企業診断士の養成課程とは?養成機関一覧や費用・働きながら受講可能かなど詳しく解説

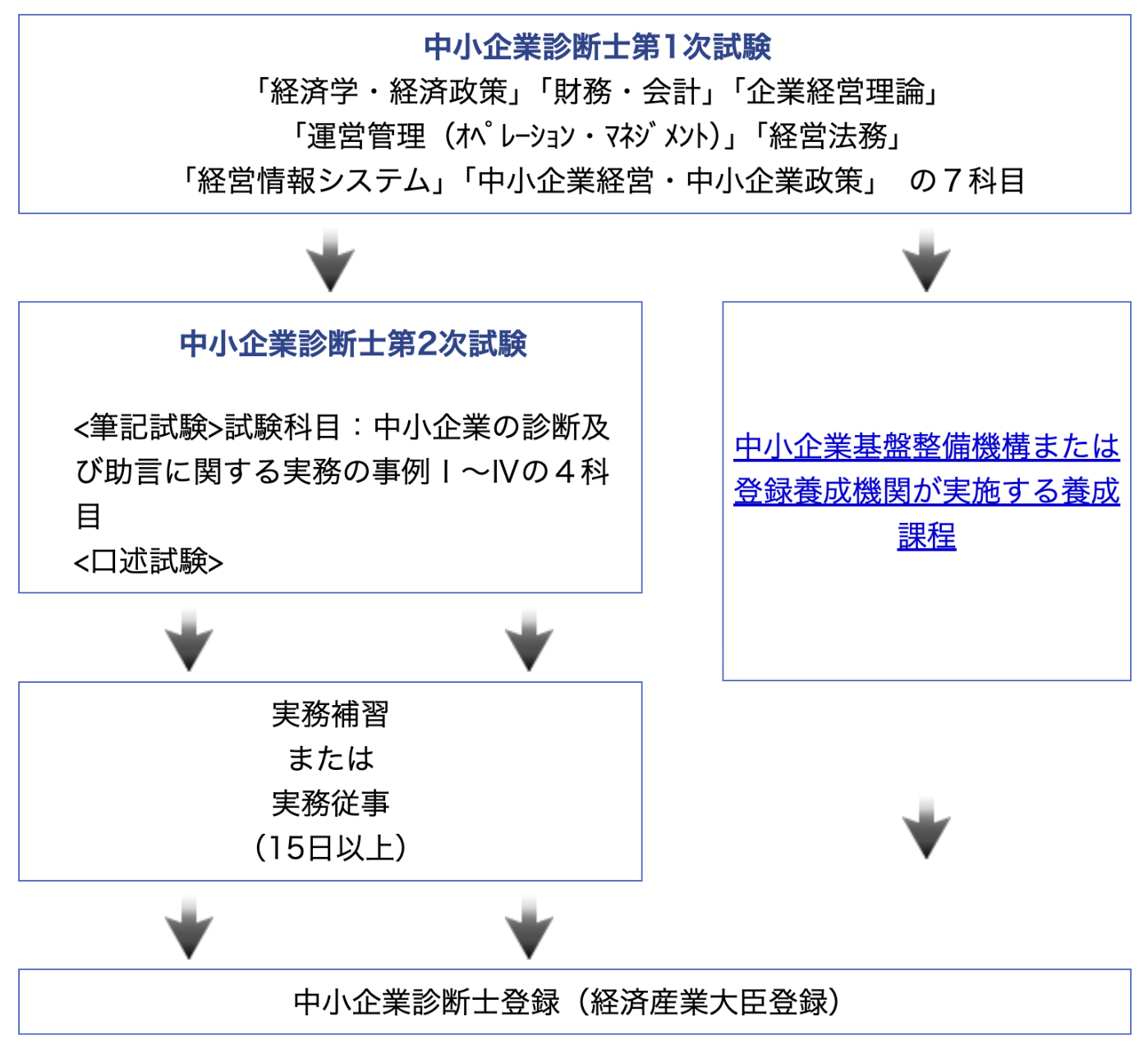

中小企業診断士になるためには、以下の図の通り、「中小企業診断士第1次試験に合格した後に、第2次試験に合格する方法と、養成課程を受講する方法」の2つがあります。

出典:中小企業診断士試験から登録まで|日本中小企業診断士協会連合会

中小企業診断士の2次試験は合格率が18%ほどの難しい試験です。そのため、2次試験を受験したものの不合格となってしまった方のほか、2次試験を受けずに養成課程への進学に舵を切る方もいらっしゃいます。

養成課程を受講した場合には、2次試験を受験する必要がなくなりますが、高額な費用と6ヶ月〜2年間という多くの受講時間が必要になることに留意する必要があります。(※受講期間は養成機関によって異なります。)

この記事では、養成課程の概要、カリキュラムや費用、メリットやデメリットについてご紹介します。

養成課程を検討する際の一助となれば幸いです。

※中小企業診断士の2次試験についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

→中小企業診断士2次試験を解説!試験概要から出題傾向・対策まで

【目次】

1.中小企業診断士の養成課程とは

1-1.養成課程の学習内容・カリキュラム

1-2.養成課程、登録養成機関の一覧

1-3.養成課程の学習時間・期間

1-4.養成課程の費用

1-5.養成課程の受講資格

1-6.養成課程には入学試験がある

2.中小企業診断士養成課程のメリット・デメリット

2-1.メリット:2次試験を合格しなくても診断士になれる

2-2.メリット:演習と実習で実践力を学べる

2-3.メリット:診断士の人脈ができる

2-4.デメリット:費用負担が大きい

2-5.デメリット:家庭や仕事の両立が難しい

3.中小企業診断士の養成課程に関するよくある質問

3-1.養成課程は働きながらでも大丈夫?

3-2.養成課程は落ちる?

4.まとめ

1.中小企業診断士の養成課程とは

中小企業診断士の養成課程は、中小企業大学校東京校の「中小企業診断士養成課程(養成課程)」と、大学などの団体が実施する「中小企業診断士登録養成課程(登録養成課程)」の2つがあります。

いずれの場合でも、大学や大学院などに通って座学と実習を受けるカリキュラムになっています。

学習できる内容はどの実施機関でも概ね同じです。場合によっては、登録養成課程を通じてMBA(経営学修士)を取得できる大学院もあります。また、実施団体によって費用や実施時期が異なります。

1-1.養成課程の学習内容・カリキュラム

養成課程では事例に基づく演習や、企業診断実習を行います。これらを通じて中小企業の経営診断に関する知識、手法を修得することができます。

カリキュラムは実施団体によって異なりますが、ここでは中小企業庁が公表している養成課程の標準モデルの内容を紹介します。

①経営診断Ⅰ

演習科目は経営戦略・マーケティング・営業マネジメント・人材マネジメント・財務会計・生産マネジメント・店舗施設マネジメント・情報化・助言能力などがあります。

実習は製造業経営診断実習と流通業診断実習があります。

②経営診断Ⅱ

演習科目は総合経営・流通業総合・製造業総合・イシュー毎の実務的助言(創業、企業再生、国際化など)があります。

実習は経営戦略策定Ⅰ・Ⅱ・経営総合ソリューション実習があります。

教授や著名な中小企業診断士からの講義を受けることができるため、講義の質は高いと言う人が多いです。

1-2.養成課程、登録養成機関の一覧

養成課程(登録養成課程)を提供する機関は、下記一覧の通り、合計15の団体があります。

| 養成機関 | リンク |

| 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中小企業大学校 東京校 | https://www.smrj.go.jp/institute/tokyo/index.html |

| 登録養成機関 | リンク |

| 法政大学 | http://www.im.i.hosei.ac.jp/ |

| 公益財団法人 日本生産性本部 | http://consul.jpc-net.jp/mc/kouza/shindanshi/index.html |

| 株式会社日本マンパワー | http://www.nipponmanpower.co.jp/ |

| 一般社団法人 中部産業連盟 | http://www.chusanren.or.jp/ |

| 東洋大学 | https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/academics/gs/mba/finance/ |

| 千葉学園(千葉商科大学) | https://www.cuc.ac.jp/dpt_grad_sch/graduate_sch/master_prog/smec/index.html |

| 兵庫県立大学 | http://www.u-hyogo.ac.jp/mba/ |

| 城西国際大学 | https://www.jiu.ac.jp/graduate/management/smec/ |

| 一般社団法人 福岡県中小企業 診断士協会 | https://smec-yousei.jp/ |

| 札幌商工会議所 | https://shindanshi-yousei.jp/ |

| 日本工業大学 | https://mot.nit.ac.jp/guide/katei |

| 大阪経済大学 | http://www.osaka-ue.ac.jp/life/chushoukigyoushindanshi/ |

| 関西学院大学 | https://iba.kwansei.ac.jp/ |

| メイ・ウシヤマ学園 (ハウリッド大学院大学) | https://shindanshi.hollywood.ac.jp/ |

(出典: 養成機関、登録養成機関一覧|中小企業庁)

1-3.養成課程の学習時間・期間

養成課程の演習及び実習の時間数は基準省令で定められており、以下の通りです。

| 中小企業庁省令時間 | ||

| 講義 | 実習 | |

| 経営診断Ⅰ | 246時間以上 | 120時間以上 |

| 経営診断Ⅱ | 84時間以上 | 192時間以上 |

したがって、最低でも642時間は必要です。

なお、実施機関によってカリキュラムの時間は異なります。

例えば、福岡県中小企業診断士協会の場合は合計721時間となっています。

また、カリキュラムの違いによって養成課程で学ぶ期間も異なり、6ヶ月から2年と期間の幅が大きいのも特徴です。

6ヶ月で実施される養成課程の場合は、平日に終日の授業が必要です。

例えば、中小企業大学校であれば午前9時40分から午後4時40分(実習の場合午後5時40分)までとなっています。

一方で、平日の夜や週末で実施する場合は1年から2年ほどかかります。

本業や家族との兼ね合いを考え、参加しやすい開催期間や時間帯を確認することが大切です。

1-4.養成課程の費用

養成課程の費用は200〜300万円ほどが相場です。

例えば、法政大学ビジネススクールの中小企業診断士登録養成課程の学費は3,124,000円(1年間)、中小企業大学校は2,343,000円(6ヶ月間)、兵庫県立大学は1,834,600円(2年間)です。

なお、実施機関によっては、指定の条件により受講費用が安くなることがあります。

例えば、中小企業大学校の場合は商工会議所に所属し、現場で中小企業支援に従事させることを前提に派遣した場合は1,205,000円となります。また、兵庫県立大学の場合は兵庫県在住者は入学金が14万円ほど安くなります。

まずは、受講予定の機関の募集要項を確認することをおすすめします。

1-5.養成課程の受講資格

一般的に養成課程を受講するための要件は「当該年度もしくはその前年度に中小企業診断士国家試験第1次試験に合格した者」です。ただし、入学時までに中小企業診断士国家試験第2次試験に合格した場合は除きます。

また、実施機関によっては実務経験を2年以上有することという要件がある場合もあります。

1-6.養成課程には入学試験がある

養成課程には入学試験があります。試験内容は機関によって異なりますが、書類審査、面接や小論文などです。

養成課程の倍率は非公表ですが2〜3倍程度と言われていますので、ある程度の準備は必要です。

2.中小企業診断士養成課程のメリット・デメリット

「難易度の高い2次試験を受けなくてもいいのは魅力だけど、費用と期間が…」と多くの方が悩まれるのではないでしょうか。

そこで本章では、養成課程のメリット・デメリットをまとめてみました。両者を比較し、中小企業診断士になるための道を選択していたければと思います。

2-1.メリット:2次試験を合格しなくても診断士になれる

養成課程の大きなメリットは中小企業診断士試験の2次試験を受験する必要がなくなることです。

2次試験を受験せずに中小企業診断士になれる方法として、養成課程を検討している人は多いと思います。2次試験は難しい上に模範解答も無いため、独学の場合どのように勉強すれば良いかわからない人が多いのも実情です。

養成課程であれば、きちんと受講し勉学に励むことで修了できるため、費用と時間がかかっても確実に診断士になりたい人にとっては有効な方法といえるでしょう。

2-2.メリット:演習と実習で実践力を学べる

養成課程では半年〜2年の時間をかけて演習や実習を受講できます。

そのため、診断士になってからの業務の進め方や知識量は2次試験合格者よりも多いでしょう。

将来、中小企業診断士として独立したり、中小企業支援を行っていきたい人は、養成課程は実践力を学ぶ場として適しています。

2-3.メリット:診断士の人脈ができる

養成課程では講師が中小企業診断士である上に、受講者も将来診断士となります。

そのため、養成課程を通じて診断士と広く知り合うことができます。

中小企業診断士の仕事は紹介が多いです。

養成課程を通じて信頼関係を構築することができれば、養成課程修了後も情報共有や仕事の紹介を期待できます。

2-4.デメリット:費用負担が大きい

養成課程のデメリットは、なんといっても費用の負担が大きいことです。

受講料だけで200万円〜300万円ほど必要になります。

MBAも同時に取得できる人気の養成機関などは、平日は日中に授業があり、しかも修業期間が1年間となるため、現職を辞めて入学する方が多いようです。このように、養成課程を働きながら受講するか、仕事を休むことができるかなど、ご自身の経済状況をしっかり考慮して決める必要があります。

養成課程の受講を考えたが、費用面で諦めたという人は一定数います。

2-5.デメリット:家庭や仕事の両立が難しい

養成課程は642時間以上の時間が必要なため、家庭や仕事との両立が難しいです。

養成課程を受講する場合は、家族や職場に説明し、理解を得ることが必要です。

診断士を取得することで、家族にとってどのようなメリットがあるか、キャリアにどのように活かせるかを上手く説明し、応援してもらえるような環境を築くことが大切です。

3.中小企業診断士の養成課程に関するよくある質問

ここでは中小企業診断士の養成課程に関するよくある質問に回答します。

3-1.養成課程は働きながらでも大丈夫?

養成課程は働きながらでも大丈夫かなと心配する人も多いと思いますが、実際に働きながら養成課程を受講し、診断士を目指している人は大勢いらっしゃいます。

ただし、半年で終わるような養成課程は、平日に終日講義を受ける必要がありますので現実的ではありません。平日の夜間や休日に実施している養成課程を選ぶようにしましょう。

また、残業がしにくくなるため、職場からの理解も必要です。「X曜日とY曜日は定時で帰ります。それ以外の曜日は残業できます。」と周囲に説明しておくことで、理解を得られるケースもあります。

3-2.養成課程は落ちる?

中小企業診断士の2次試験に落ちた後に、養成課程を検討する人もいると思います。

しかし、養成課程にも入学試験があります。

そのため、入試に落ちて養成課程を受講できない人もいます。

倍率は2〜3倍ほどとされていますので、1回で合格できない場合も少なくありません。

なお、複数機関に対して併願することは可能ですので、場合によっては併願してリスクを減らすことも検討の余地があるでしょう。

また、養成課程を受講したとしても欠席が多い場合やワークに真摯に取り組まない場合などは修了できない可能性はあります。

※中小企業診断士の実務補習について、こちらの記事にて詳しく解説しています。

→ 中小企業診断士の実務補習は働きながらではきついのか?日程や費用なども解説

※中小企業診断士の実務従事について、こちらの記事にて詳しく解説しています。

→ 中小企業診断士の実務従事とは?要件や知り合いの会社でも可能かなど詳しく解説

4.まとめ

今回の記事では中小企業診断士の養成課程の概要、期間、費用、メリットやデメリットについて紹介しました。

まとめると次の通りです。

◉養成課程では、事例に基づく演習や、企業診断実習を行い、中小企業の経営診断に関する知識、手法を修得することができる。

◉カリキュラムは実施団体によって異なる。

◉養成課程や登録養成課程を提供する団体は全部で15団体ある。

◉養成課程は最低でも642時間以上の演習・実習時間が必要だと定められている。

◉養成課程は半年から2年程度の期間で実施される。

◉半年で修了する養成課程は平日の朝から夕方まで実施されているケースが多い。

◉働きながら養成課程を受講する場合は、平日の夜や休日に実施しているものがオススメ。

◉養成課程は入学試験があり、倍率は2~3倍程度。

◉養成課程のメリットは、2次試験を受ける必要がないこと、実践的な力が身につくこと、診断士の人脈ができること。

◉養成課程のデメリットは、費用の負担が大きいこと、家庭や仕事の両立が難しいこと。

◉養成課程は働きながらでも受講することができる。

中小企業診断士の養成課程は費用や時間の負担が多いですが、実践的な力が身につくなど、メリットとデメリットがあります。

ご自身の状況と照らし合わせて、後悔のない道を選んで頂ければ幸いです。

司法試験合格者数No.1の受験指導校・伊藤塾では、皆様からのリクエストにお応えし、中小企業診断士合格講座を開講中です。

伊藤塾の中小企業診断士合格講座の強みは、「学習初期の段階から2次の筆記試験を明確に意識して取り組む」という学習方法です。伊藤塾メソッドのひとつである「ゴールからの発想」に基づき、1次試験対策を行っていく中で、同時に2次試験にも通用する「盤石な基礎」を築いていきます。この手法により、「難関」とも言われる2次試験の合格を確実なものにすることができるのです。

伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートさせていただきます。

【中小企業診断士】伊藤真塾長×別所洋平講師~伊藤塾で「中小企業診断士」を目指そう!~

著者:伊藤塾 中小企業診断士試験科

伊藤塾中小企業診断士試験科が運営する当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、中小企業診断士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。