【完全版】宅建とは?試験の詳細や宅建士の仕事内容など資格のすべてを徹底解説!

.jpg?w=1200&h=673)

宅建士試験は、毎年「20万人」前後が受験する国家資格です。

法律資格の入口として位置づけられることも多く、老若男女を問わず、幅広い方におすすめできる魅力的な資格です。本記事では、人気の「宅建士資格」について

◉ 具体的な仕事内容

◉ 取得するための試験の詳細

◉ 宅建士資格が活かせる仕事や業界

◉ 宅建士に向いている人の特徴

など、「宅建士」の全体像を解説します。宅建士の仕事に興味がある方は、是非ご一読ください。

1.宅建とは?

1-1.宅建士の設置義務とは?

2.宅建士の仕事内容は?3つの独占業務

2-1.重要事項の説明

2-2.重要事項説明書の記名(35条書面)

2-3.契約書への記名(37条書面)

3.宅建士になるには?宅建士試験の概要

3-1.宅建の受験資格

3-2.宅建のスケジュール

3-3.宅建の試験会場

3-4.宅建の申込方法

3-5.宅建の受験費用

3-6.宅建の試験内容

3-7.宅建の試験科目

3-8.試験合格後の流れ

4.宅建士試験の合格率や難易度

5.宅建士資格を取得する3つのメリット

5-1.年収アップに役立つ

5-2.就職や転職に有利になる

5-3.独立開業も目指せる

6.宅建士資格が活かせる仕事や業界

7.宅建士に向いている人の特徴

8.【Q&A】宅建士資格に関するよくある質問

8-1.宅建士の平均年収は?

8-2.宅建士の仕事は、副業でも行える?

8-3.宅建士試験に必要な勉強時間は?

8-4.宅建士試験は独学でも合格できる?

9.まとめ

1.宅建とは?

宅建とは、「宅地建物取引士(宅建士)」の略称で、不動産取引に関する専門知識を持つ国家資格です。「宅建業法」という法律に基づいて設けられており、宅建業者(宅地建物取引業者)に所属して、不動産取引の公正性を確保する役割を担っています。

宅建士は、「重要事項の説明」や「契約書の記名」など、宅建業者が行う業務の中でも、特に重要度の高い業務を独占的に行うことができる、いわば不動産取引のプロフェッショナルです。

宅建業者には、「宅建士の設置義務」も設けられており、宅建士がいないと、不動産取引はできないといっても過言ではありません。近年は毎年「約20万人」が宅建士試験を受験するなど、高い人気を集めている資格の一つです。

1-1.宅建士の設置義務とは?

従業員の5人に1人以上の割合で、宅建士が必要という設置義務のこと。例えば、従業員の数が「11人」の場合、「3人」以上の「宅建士」が必要であることが、法律によって義務付けられています。

特に、規模の小さい宅建業者などでは、宅建士の不足は死活問題になるため、「宅建士」資格を持っているだけで重宝されるケースも珍しくありません。

2.宅建士の仕事内容は?3つの独占業務

宅建士の仕事内容には、次の3つの独占業務があります。これらの業務は、宅建士でなければ行えない「独占業務」であり、不動産取引の安全性と信頼性を確保するために重要な役割を果たしています。

2-1.重要事項の説明

宅建業者は、不動産に関する契約を結ぶ前に、物件に関する重要な情報を説明しなければなりません。この「重要事項の説明」は、宅建士だけが行える「独占業務」の1つです。

宅建士が説明する重要事項は、多岐にわたります。例えば、

・取引する不動産の権利関係(登記の状況など)・法令上の制限(建物の容積率、建築制限など)

・ライフラインの整備状況(ガス・電気など)

・ハザードマップに関すること

など、顧客にとって重要な情報を分かりやすく説明することで、トラブルを未然に防ぐ役割を担っているのです。

2-2.重要事項説明書の記名(35条書面)

重要事項の説明は、「重要事項説明書」という書面を使用して行われます。これは「宅建業法35条」で定められた書面であるため、「35条書面」とも呼ばれています。この「重要事項説明書(35条書面)」への記名も、宅建士にだけ許された独占業務の1つです。

高額な不動産取引では、重要事項の説明が不足していたり、説明内容が間違っていたりすると、大きなトラブルに発展してしまいます。そこで、この重要事項説明書に、宅建士が「記名」して交付することで、取引内容に関する食い違いを防ぐ役割を果たしてるのです。

2-3.契約書への記名(37条書面)

宅建士のもう一つの独占業務が、「契約書への記名」です。不動産の売買や賃貸借をするための「契約書」には、宅建士自らが、記名をする必要があります。この契約書は、「宅建業法37条」に定められているため、「37条書面」とも呼ばれています。

不動産の契約は、他の契約と比べて、契約内容や権利関係がとても複雑です。そのため、専門家である「宅建士」が間に入って、適正な契約の内容となっているかを確認することで、不動産取引の安全性を確保しています。

3.宅建士になるには?宅建士試験の概要

宅建士になるには、「宅地建物取引士資格試験(宅建試験)」に合格することが必要です。ここでは、宅建試験の概要について説明します。

| ・受験資格 ・スケジュール ・試験会場 ・受験費用 ・申込方法 ・試験内容 ・試験科目 ・試験合格後の流れ |

それぞれ見ていきましょう。

3-1.宅建の受験資格

宅建士試験を受験するために、特別な資格は必要ありません。日本国内に住んでいる人であれば、年齢や学歴に関係なく、誰でも受験することができます。

ただし「宅地建物取引業法第18条第1項」に該当する人(未成年者、成年被後見人など)は、試験に合格しても、宅建士として登録することができませんので注意が必要です。

3-2.宅建のスケジュール

宅建士試験は、例年「10月の第3日曜日」に実施され、11月下旬に合格発表が行われます。

※宅建士試験のスケジュールについては、次の記事で詳しく解説しています。

→【2024年最新】宅建の試験日は?申し込みから合格発表・登録まで試験の詳細を徹底解説!

3-3.宅建の試験会場

住民票がある都道府県内の、指定された会場で受験することが原則です。ただし、学校や仕事の関係で、住民登録と別の場所に住んでいる場合、居住している都道府県で受験できます。

3-4.宅建の申込方法

宅建士試験の申込方法は、次の2種類です。

・郵送申込み(申込書は、書店などで配布)

・インターネット申込み(不動産適正取引推進機構のHPから)

なお、ここ数年は、申込方法によって申込の期限が異なっています。必ず最新の情報を確認しましょう。

〈令和6年度宅建士試験申込み期間〉

| 郵送申込み | インターネット申込み |

| 7月1日(月)〜16日(火) | 7月1日(月)〜31日(水) |

3-5.宅建の受験費用

宅建士試験の受験手数料は、「8200円(非課税)」です。申し込み方法に応じて、以下の支払い方法が設定されています。

・郵送申込み(指定の払込用紙により、ゆうちょ銀行窓口で払い込み)・インターネット申込み(クレジットカード又はコンビニエンスストアでの払込み)

3-6.宅建の試験内容

宅建士試験は、次の形式で実施されます。

| 問題数 | 50問 |

| 試験時間 | 2時間 |

| 出題形式 | 4肢択一式(マークシート形式) |

筆記試験のみが実施され、口述試験はありません。なお、相対評価により合否が決定されるため、合格基準点も試験年度によって異なります。

※宅建士試験の合格基準点については、次の記事で詳しく解説しています。

→ 宅建士試験の合格率はなぜ低い?合格ライン・合格点や難易度を徹底解説!

3-7.宅建の試験科目

宅建士試験の試験科目は、次のとおりです。

| 権利関係 | 14問(問 1〜14) |

| 法令上の制限 | 8問(問15〜22) |

| 税その他 | 3問(問23〜25) |

| 宅建業法 | 20問(問26〜45) |

| 免除科目(統計等) | 5問(問46〜50) |

民法や宅建業法など、宅建士として必要な法令科目を中心に、合計50問が出題されます。宅建士試験は出題範囲が広く、各科目ごとに特徴も全く異なります。それぞれの科目に応じて、効率的に対策を進めていきましょう。

【宅建士】ゼロからわかる!宅建士試験のツボと合格戦略~合わせて宅建士合格講座も説明~

3-8.試験合格後の流れ

宅建士試験に合格しただけでは、宅建士を名乗ることはできません。試験合格後に、宅建士としての「資格登録」を行い、「宅建士証」を交付してもらう必要があるからです。

※試験合格後の流れ(「資格登録」から「宅建士証の交付」まで)については、次の記事で詳しく解説しています。

→ 宅建士登録の流れとは?必要書類や費用など宅建士証交付までの手順を全解説!

4.宅建士試験の合格率や難易度

宅建士試験の合格率は、ここ数年「15%〜17%」程度で推移しています。合格率だけを見ると、宅建士試験は「6人に1人」しか合格できない、難易度の高い試験だといえるでしょう。

しかし、実際のところ、宅建士試験は他の難関法律資格と比べると、そこまで難易度が高い試験ではなく、正しい勉強を積み重ねていけば、比較的短時間の勉強で合格することができる試験です。

ただし、宅建士試験は試験範囲が非常に幅広く、さらに近年は問題の難易度が上昇してきていることもあり、特に法律初学者が独学で臨んだ場合、苦戦を強いられることが少なくありません。短期間で確実に合格したい方は、受験指導校などを活用して効率的に学習を進めることが合格へのショートカットとなると言えるでしょう。

※宅建士試験の合格率や難易度、勉強時間、勉強法については、以下の記事で詳しく解説しています。

→ 宅建士試験の合格率はなぜ低い?合格ライン・合格点や難易度を徹底解説!

→ 【500時間必要?】宅建士試験の合格に必要な勉強時間について徹底解説!

→ 宅建士試験に独学で合格するための効率の良い勉強法とは?後悔しないための注意点も解説

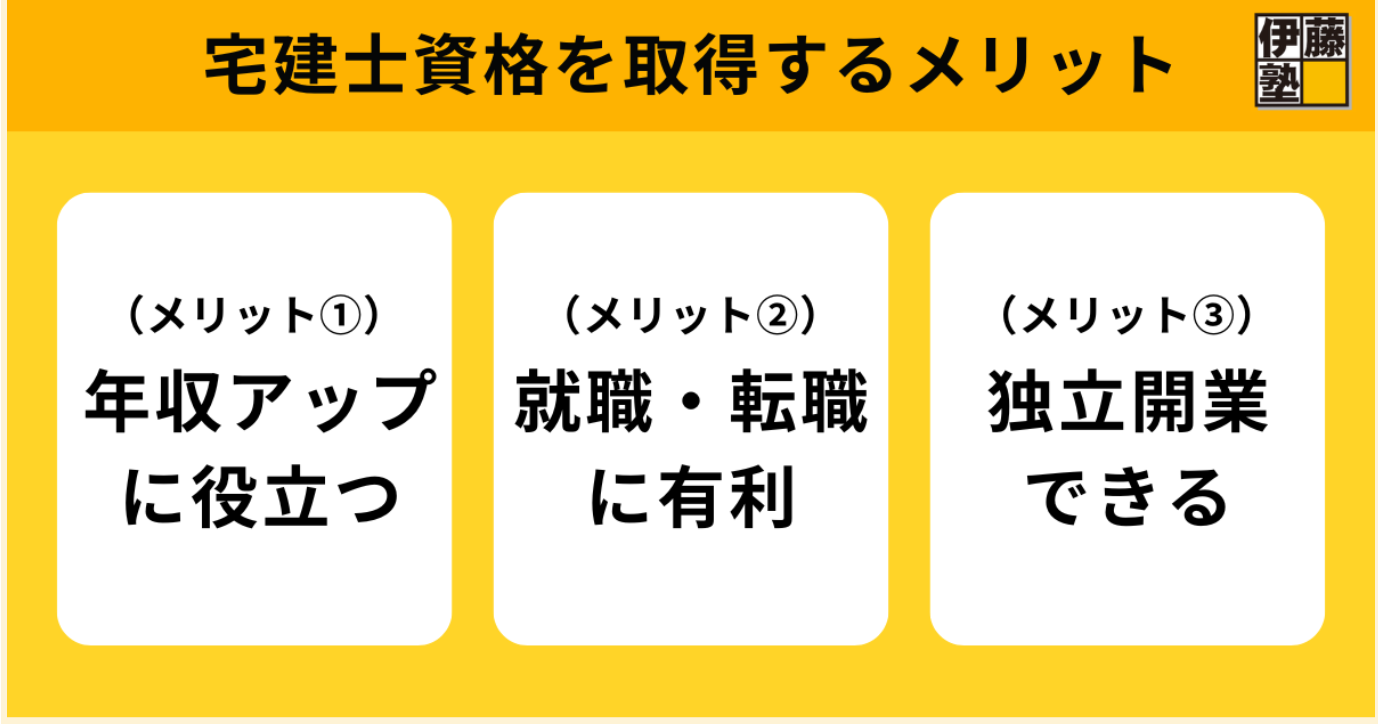

5.宅建士資格を取得する3つのメリット

宅建士の資格を取得するメリットは多岐にわたります。ここでは、宅建士資格を取得するメリットについて、代表的なものを3つ紹介します。

5-1.年収アップに役立つ

宅建士の年収について、公的なデータは公表されていません。しかし、宅建士の年収水準は、日本人の平均年収よりも、かなり高い水準にあると言われています。その理由は、次のとおりです。

・年収の高い仕事(不動産業・金融業)などに転職しやすいから・資格手当(1万〜5万程度)が支給されるから

厚生労働省の調査によれば、最も多くの宅建士が働く「不動産業」や「金融業」の平均年収は、日本人全体の平均年収よりも、「60万〜150万」高いとされています。

さらに、多くの企業では、資格手当も支給されます。そのため、宅建士の資格を取得することで、高い給与を得られる可能性が高くなるのです。

※宅建士の年収については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 宅建士の年収とメリットは?女性にもおすすめな理由を徹底解説

5-2.就職や転職に有利になる

宅建士の資格は、就職や転職においても、大きな武器になります。特に不動産業界では、一定数以上の宅建士を置くことが義務付けられているため、宅建士資格を保有しているだけで、選考が大幅に有利になるケースは珍しくありません。

不動産業界以外でも、「金融業界」「建築業界」など、宅建士資格を取得していることが、選考に有利に働く業界はいくつも存在します。さらに宅建士資格は、一時的に仕事から離れていた方の再就職においても役立ちます。

例えば、出産や子育て等のライフイベントによって、キャリアから離脱していた女性や主夫が、仕事に復帰する場合、宅建士資格は強い味方になるでしょう。

※宅建士の就職や転職については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 宅建は就職や転職に有利?未経験でもOK?不動産以外で活かせる仕事も紹介

5-3.独立開業も目指せる

経験を積んでいけば、独立開業を目指せるのも「宅建士」の大きなメリットです。もちろん、開業には事業計画の作成や、開業資金の確保、人脈の構築などの綿密な準備が欠かせません。しかし、事業が順調に拡大していけば、大きな利益を得ることができ、年収1000万円以上を達成することも不可能ではありません。

企業で経験を積み、スキルを身に着けて、出世していくことだけが、宅建士のキャリアパスではないのです。その先に「独立開業」という夢のある世界が広がっていることも「宅建士」の大きな魅力だといえるでしょう。

※宅建士の独立開業については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→【宅建士の独立開業】成功のコツと失敗しやすい4つの要因を解説

6.宅建士資格が活かせる仕事や業界

宅建士の資格は、様々な業界で活躍の場を広げてくれます。例えば、次のような仕事や業界では、宅建士の知識やスキルを活かして活躍することができます。

| ・不動産業界 ・金融業界 ・建設業界 ・保険業界 ・士業とのダブルライセンス ・公務員 |

不動産業界へ就職や転職をしたいなら、宅建士の資格は必須だといっても過言ではありません。宅建士試験で学ぶ知識は、実務に直結する上、営業などのシーンでも信頼の獲得に繋がります。他にも、例えば

・銀行で、不動産担保の融資判断に役立てる

・行政書士や司法書士とダブルライセンスで取得して売上を伸ばす

・自治体で、都市計画の策定に役立てる

など、様々な分野で、宅建士資格を活かして活躍することができます。宅建士資格は、様々な業種で専門性を発揮できる、汎用性の高い資格だといえるでしょう。

※宅建士資格が活かせる仕事や業界については、次の記事でも詳しく解説しています。

→ 宅建は就職や転職に有利?未経験でもOK?不動産以外で活かせる仕事も紹介

7.宅建士に向いている人の特徴

宅建士資格は、様々な人にオススメできる資格です。しかし、中でも次のような特徴を持った人は、特に宅建士に向いています。

| ・正確な仕事をする人 ・接客や応対が好きな人 ・結婚や出産で仕事を離れていた人 ・不動産や不動産業界に興味がある人 ・効率良く年収をアップさせたい人 ・専門的なスキルを身に着けたい人 ・法律を勉強したい人 |

上記の中で、1つでも当てはまった場合、宅建士資格を取得することで、自分の強みを活かしたキャリアを築くことができるでしょう。

8.【Q&A】宅建士資格に関するよくある質問

8-1.宅建士の平均年収は?

宅建士の平均年収について、公的なデータは公表されていません。なお、宅建士試験合格者の中で、最も多くの人が働いている「不動産業」の平均年収は、日本人の平均年収より「60万」高く、「567万」となっています。

※宅建士の年収については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 宅建士の年収とメリットは?女性にもおすすめな理由を徹底解説

8-2.宅建士の仕事は、副業でも行える?

宅建士の仕事は、副業でも行うことができます。不動産会社で、副業の宅建士として働いている人はもちろん、宅建士資格を活かした様々な副業で、収益を得ている人もいます。

※宅建士の副業については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 宅建士資格を活かしたオススメ副業4選!在宅・土日のみ・未経験もOK

8-3.宅建士試験に必要な勉強時間は?

宅建士試験に必要な勉強時間は、「300〜500時間」が目安だと言われていますが、一概には言えません。学習の環境、対策の進め方、経験等による個人差が大きく、必要な時間は人によって異なります。例えば、法律未経験から短期間の勉強で合格する人もいる一方で、500時間かけても合格できない人もいます。

※宅建士試験に必要な勉強時間については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→【500時間必要?】宅建士試験の合格に必要な勉強時間について徹底解説!

8-4.宅建士試験は独学でも合格できる?

宅建士試験に独学で合格することは、不可能ではありません。ただし、宅建試験の合格率が、毎年「15〜17%」しかないことを踏まえると、かなり長期間の勉強を覚悟する必要があるでしょう。

※宅建士試験に合格するための勉強法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 宅建士試験に独学で合格するための効率の良い勉強法とは?後悔しないための注意点も解説

9.まとめ

最後に、今回の記事の要点をまとめます。

◉宅建士は、不動産取引のスペシャリスト

◉3つの独占業務を持っている、人気の「国家資格」の1つ

◉不動産取引は、宅建士がいないと進まない

◉宅建士資格を取ると、年収アップなどの大きなメリットがある

◉就職や転職にも役立つ

◉宅建士試験の合格率は「15%〜17%」程度

「宅建士」は、様々な人におすすめできる魅力的な資格です。

宅建士資格を取得すれば、不動産業界はもちろん、それ以外の業界でも活躍の場を大きく広げることができるでしょう。

宅建士になりたいという強い想いがある方は、ぜひ法律資格専門指導校である伊藤塾をご活用ください。

「今年はさらにバージョンアップしたコースをご用意!!「2025年合格目標 宅建士合格講座」 のご紹介です!」

伊藤塾の「宅建士合格講座」は、2025年からバージョンアップし、よりカリキュラムが充実しました。◉本試験の分析を徹底して行い、重要事項はもちろん、出題され易いテーマや、合格後の実務を見据えて、把握しておいた方が良い個所を重点的に学習

◉受験生のビジョンに合わせた「3コース」をご用意

◉ゼロから宅建士試験合格を目指せる「スタンダードコース」

◉難しい「権利関係」の講義時間を手厚くした「スタンダードコースプラス」

◉民法の学習経験者を対象とした「法律既修者コース」

◉分かりやすい講義でテキストを解説するので理解できる

◉講義内で問題の解き方もマスターできる

◉試験傾向を徹底分析して出題されやすいテーマを効率良く講義していくので結果、学習時間が少なくて済む

◉1コマ30分でスキマ時間でも勉強可能

◉スクーリング(4時間)やオンライン質問会(2回)もあるので、わからないことは講師に直接質問が可能など、受講生からの要望に応え、独学のデメリットも解消するため、講座全体を徹底的に改良しました。2025年の宅建士試験に合格したい方は、ぜひ伊藤塾をご活用ください。

→2025年 宅建士合格講座

著者:伊藤塾 宅建士試験科

伊藤塾宅建士試験科が運営する当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、宅建士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。

.png)