宅建士とのダブルライセンスがおすすめな資格9選!独立に役立つ資格もご紹介

「宅建士として、さらにキャリアアップしたい」

「ダブルライセンスを取得して、独立開業に役立てたい」

「宅建士試験の知識を活かして、別の資格にも挑戦したい」

宅建士試験の合格後、さらに選択肢を広げたいと考えている人は多いでしょう。そんな方におすすめなのが、宅建士の知識を活かせる関連資格の取得です。

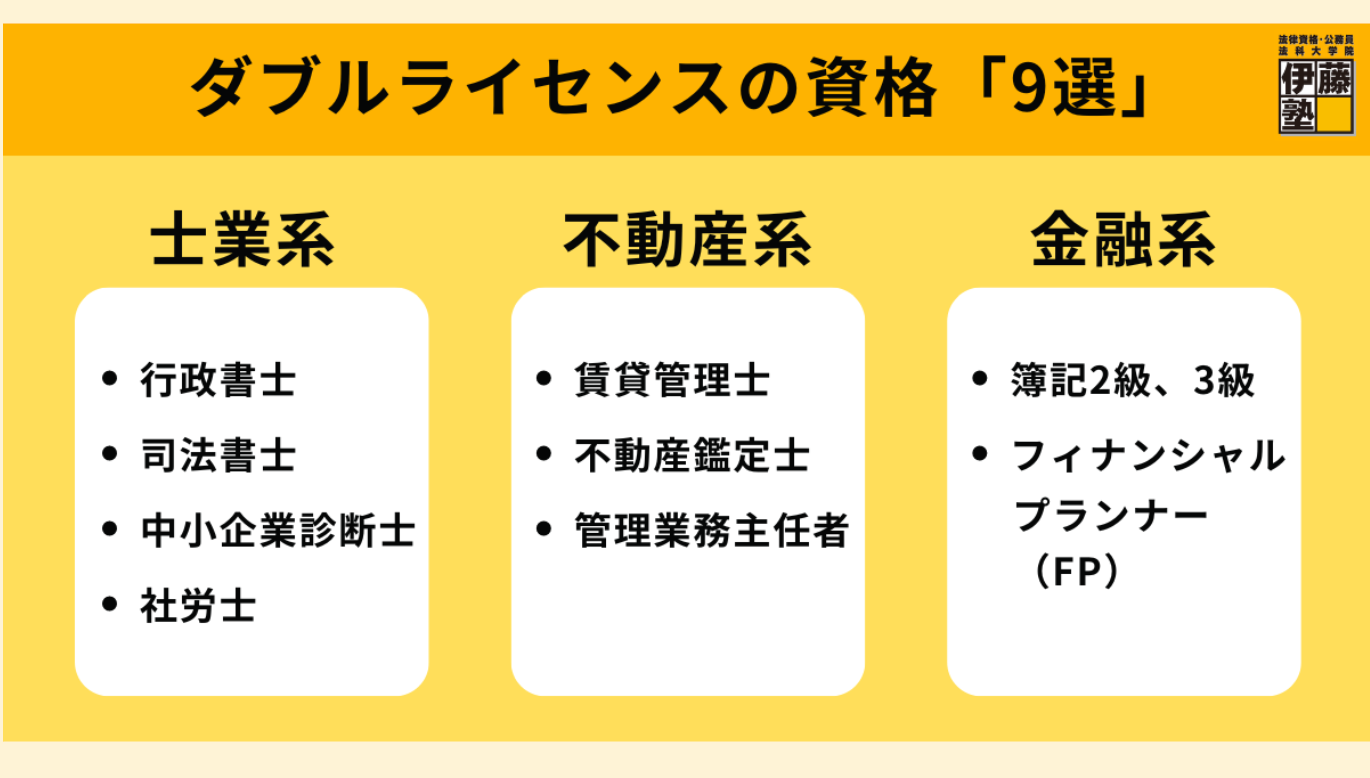

行政書士や司法書士、賃貸不動産管理経営士など、宅建士とのダブルライセンスがオススメの資格は多岐にわたります。本記事では、

◉ 宅建士とのダブルライセンスがおすすめな9つの資格

◉ ダブルライセンスがおすすめな理由

について解説します。あなたのキャリアの可能性を広げるために、是非ご一読ください。

※宅建士の資格の詳細については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

→【完全版】宅建とは?試験の詳細や宅建士の仕事内容など資格のすべてを徹底解説!

1.宅建士のダブルライセンスがおすすめな理由は?

1-1.就職・転職に有利になるから

1-2.独立開業で成功しやすいから

1-3.学習効率が良いから

2.宅建士とのダブルライセンス資格9選!

2-1.行政書士

2-1-1.ポイント

2-1-2.難易度

2-2.司法書士

2-2-1.ポイント

2-2-2.難易度

2-3.中小企業診断士

2-3-1.ポイント

2-3-2.難易度

2-4.社労士(社会保険労務士)

2-4-1.ポイント

2-4-2.難易度

2-5.賃貸不動産管理経営士

2-5-1.ポイント

2-5-2.難易度

2-6.不動産鑑定士

2-6-1.ポイント

2-6-2.難易度

2-7.管理業務主任者

2-7-1.ポイント

2-7-2.難易度

2-8.簿記2級・3級

2-9.FP(フィナンシャルプランナー)

3.まとめ

1.宅建士のダブルライセンスがおすすめな理由は?

宅建士がダブルライセンスを取得すれば、活躍の場を大きく広げることができます。ここでは、宅建士のダブルライセンスがおすすめな理由を3つ紹介します。

◉ 就職や転職に有利になるから

◉ 独立開業で成功しやすいから

◉ 試験効率が良いから

それぞれ見ていきましょう。

1-1.就職・転職に有利になるから

ダブルライセンスを取得することで、就職や転職の際に、大きなアドバンテージを得ることができます。複数の専門知識を持つことで、業務の幅が広がり、会社にとって、より価値のある人材となるからです。

特に不動産業界では、特定の有資格者(宅建士、賃貸不動産管理経営士など)を配置することが、法律によって義務付けられているケースが多いです。そのため、資格手当が支給されるだけでなく、ダブルライセンスが採用や昇進に有利に働くことも珍しくありません。

さらに、FPや簿記などの金融資格を取得すれば、金融機関や保険会社への転職も有利になるなど、他職種へのキャリアが広がります。宅建士資格に加えて、ダブルライセンスにチャレンジすることは、就職・転職活動を有利に進めるための大きな武器になるでしょう。

1-2.独立開業で成功しやすいから

宅建士が独立開業する場合、ダブルライセンスによって、事業の成長速度を格段に加速させることができます。関連する資格を、計画的に取得していくことで

・特定の分野で専門性を高める

・幅広いサービスを提供して、売上を伸ばす

・ワンストップサービスによって、クライアントのニーズに応える

など、幅広い事業戦略が可能になるからです。例えば、

「行政書士としても開業して、宅建士の知識を許認可申請に役立てる」

「司法書士とダブルライセンスを取得して、不動産取引だけでなく、その後の登記まで一括して担当する」

など、職域の近い資格を組み合わせれば、クライアントの満足度を高めることができるでしょう。希少性の高い資格と組み合わせて、競合との差別化を図るのも良いかもしれません。ダブルライセンスを取得して、自身の競争力を高めていけば、独立開業の成功に大きく近づけます。

1-3.学習効率が良いから

試験対策の効率が非常に良いことも、ダブルライセンスの大きなメリットです。宅建士試験の勉強で身につけた法律の知識は、他の資格試験でも大いに役立ちます。

例えば、宅建士試験で重要科目の1つである「民法」は、「行政書士」や「司法書士」など、他の法律系資格でも重要な、必須科目となっています。そのため、宅建士試験で身につけた知識が、そのまま他の試験でも活用できるのです。

加えて、宅建士試験の勉強で鍛えた、長時間集中して勉強する体力や、モチベーションを管理する力は、他の試験でも大きな武器になります。宅建士の資格を活かしてダブルライセンスに挑戦すれば、試験勉強の効率を格段に高めることができるでしょう。

2.宅建士とのダブルライセンス資格9選!

それでは、宅建士とのダブルライセンスでおすすめな資格を、9つ紹介します。

2-1.行政書士

行政書士は、宅建士と非常に相性の良い資格の一つです。行政書士の業務は、官公署に提出する書類の作成や、許認可申請の代理、さらには遺言書や相続関連の書類作成など、多岐にわたっています。中でも、クライアントから依頼を受けて、許認可申請を行うような場面では、宅建士とのダブルライセンスが大きな力を発揮します。

例えば、「飲食店の営業許可申請」を例に考えてみましょう。「営業許可申請」がスムーズに認められるかは、テナントの構造によって変わってきます。建物の構造や、設備の状況によって、どのように手続きを進めていくかの方針を決める必要があるのです。

この判断を的確に行うために、宅建士の知識が非常に役立ちます。行政書士としてキャリアを形成していく上でも、宅建士の知識は、大きなアドバンテージになるでしょう。

2-1-1.ポイント

◉宅建士と最も相性の良いダブルライセンス資格の1つ

◉民法など、試験範囲が被っているため、挑戦しやすい

2-1-2.難易度

【合格率】宅建士:15%〜17%程度

行政書士:10〜12%前後

行政書士試験の難易度は高めで、合格率は例年「10%前後」です。難関国家資格の1つで、試験科目も「憲法、民法、行政法など」多岐にわたっています。ただし、試験範囲が重複しているため、宅建士の学習が、行政書士試験対策にも役立ちます。

行政書士試験合格に必要な勉強時間は、一般的には「600〜1,000時間」程度が目安だと言われています。ただし、宅建士試験の合格者であれば、受験指導校などを活用することで、600時間もかからずに合格できる場合が多いです。

※行政書士試験の合格率・難易度・勉強時間については、以下の記事で詳しく解説しています。

→ 行政書士試験の合格率はどのくらい?合格率が低い理由や推移についても解説

→ 行政書士試験の難易度ランキングや偏差値は?合格するとすごいと言われる理由も解説

→ 行政書士試験合格に必要な勉強時間とは?目安や平均・最短合格のポイントについて解説

2-2.司法書士

司法書士は、「不動産に関する登記」を独占業務としており、宅建士と「切っても切れない関係」にある資格です。そのため、業務の親和性が高く、宅建士とのダブルライセンスとしても、非常に人気があります。

・不動産取引のスペシャリストである宅建士

・不動産に関する登記を独占業務とする司法書士

2つの資格を取得することができれば、正に「不動産に関する専門家」としての地位を築くことができます。不動産取引から、契約後の登記まで、他にはないワンストップサービスを提供することで、クライアントからも厚い信頼を獲得できるでしょう。

2-2-1.ポイント

◉「宅建士」と「司法書士」は、切っても切れない関係にある親和性の高い資格。

◉ダブルライセンスの相性も抜群に良い。

2-2-2.難易度

【合格率】宅建士:15%〜17%程度

司法書士:5%程度

司法書士試験は、最難関資格の1つとして位置づけられており、合格率も「5%程度」と非常に低くなっています。ただし、受験資格による制限がないため、記念受験者もたくさんいます。そのため、合格率からイメージする程、受かりにくい試験ではありません。

必要な勉強時間は、一般的に「3000時間」程度だと言われていますが、実際には「3000時間」かからずに合格する人も多い印象です。特に、

・法律資格(宅建士、行政書士など)の学習経験がある

・受験指導校を利用して、正しく学習を進めている

といったケースでは、半分程度の勉強で合格する人も珍しくありません。

※司法書士試験の合格率・難易度・勉強時間については、以下の記事で詳しく解説しています。

→ 司法書士試験の合格率はなぜ低い?2023年度の合格率や過去10年間の推移についても解説

→司法書士試験の難易度は?他資格との比較や合格するためのポイントを解説

→司法書士試験合格に必要な勉強時間とは?社会人・独学で合格できるか?も解説

2-3.中小企業診断士

中小企業診断士は、経営コンサルタントとして活躍するための唯一の国家資格です。宅建士と組み合わせれば、高い専門性を身につけることができます。

例えば、不動産業を営む中小企業のコンサルティングを行う際などに、大きな威力を発揮するでしょう。不動産業界に特化した経営アドバイスを行うことで、他の中小企業診断士との差別化を図ることができます。また、宅建士の知識を活かして独立開業する際も、中小企業診断士の知識が役立ちます。

2-3-1.ポイント

◉【これから取りたい資格ランキング】広く一般的に認知されている「スタンダード資格」1位は経営コンサルティングの国家資格である「中小企業診断士」。コンサルタントとしての知識や能力を証明する資格として、ビジネスパーソンから人気。(出典:日経転職版 資格と学び直しに関するアンケート)

◉ 宅建士との相乗効果で、高い専門性を身につけることができる。

2-3-2.難易度

【合格率】宅建士:15%〜17%程度

中小企業診断士:4〜6%

(1次試験)30%〜40%

(2次試験)18%前後

中小企業診断士試験は、1次試験(筆記)と2次試験(筆記・口述)に分かれています。全体の合格率は、「4〜6%」程度となっており、決して簡単な試験ではありません。

ただし、中小企業診断士試験に合格する人の多くは、働きながら合格しています。受験指導校などを活用して、効率的に学習を進めれば、社会人でも十分に合格できる試験です。

2-4.社労士(社会保険労務士)

社労士(社会保険労務士)は、人事労務の専門家として、企業の労務管理をサポートする国家資格です。宅建士と直接の関連は薄いものの、不動産業界へ就職・転職する際に、社労士の資格が有利に働くケースは珍しくありません。さらに、自分で独立開業する場合も、就業規則の作成や社会保険の手続きなど、社労士の知識が役立ちます。

2-4-1.ポイント

◉ ダブルライセンスによって、就職・転職に有利になる

◉ 宅建士として独立開業する際も役立つ

2-4-2.難易度

【合格率】宅建士:15%〜17%程度

社労士:6%前後

社労士試験の合格率は、例年「6%前後」となっています。宅建士試験と試験科目の重複は少ないものの、法律的な考え方など、共通している点も多いです。

宅建士試験で身につけた法律的な考え方を活かせば、効率的に学習を進めることができるでしょう。

2-5.賃貸不動産管理経営士

賃貸不動産管理経営士は、賃貸住宅の管理に関する唯一の国家資格です。賃貸住宅入居後のトラブルが深刻化していることを受けて、2021年から「国家資格」となった比較的新しい資格です。

「宅建士」と「賃貸不動産管理経営士」は、次のような関係にあります。

・宅建士→賃貸住宅「入居前」の「契約手続き」を担当している

・賃貸不動産管理経営士→賃貸住宅「入居後」の「管理」を担当している

「賃貸」という点に限って言えば、「宅建士」と「賃貸不動産管理経営士」は、まさしく表裏一体の関係にある仕事だといえるでしょう。当然、仕事の親和性も非常に高く、宅建士試験合格者の多くが受験している人気資格です。

2-5-1.ポイント

◉ 賃貸住宅管理業者には、一定の割合で「賃貸不動産管理経営士」の設置が義務付けられている

◉ 業務範囲、試験内容ともに、宅建士と親和性が高い

◉ 宅建士とのダブルライセンスのニーズも非常に高い資格

2-5-2.難易度

【合格率】宅建士:15%〜17%程度

賃貸不動産管理経営士:30%前後

賃貸不動産管理経営士の合格率は、ここ数年「30%」前後で推移しています。試験範囲が重複している部分が多いため、宅建士試験合格者であれば、比較的短期間の勉強でも、合格を狙うことができます。

国家資格になったことで、急激にニーズが高まっている一方で、まだまだ取得人数が少ないのが「賃貸不動産管理経営士」の特徴です。不動産業界でキャリアアップしたいなら、優先的にダブルライセンスを取得したい資格の1つだといえるでしょう。

※関連動画

「賃貸不動産経営管理士試験とは?国家資格となった比較的新しい資格について」

2-6.不動産鑑定士

不動産鑑定士は、不動産の経済的な価値を鑑定するスペシャリストです。

・不動産を買いたい

・不動産を売りたい

・不動産を貸したい

といったニーズに応じて、土地や建物の価値を評価したり、不動産の利用法について、コンサルティングを行ったりします。言うまでもなく、宅建士との相性は抜群です。

ダブルライセンスを取得すれば、不動産の評価から、取引の仲介、実際の契約まで、不動産取引に関する一連の流れを、1人で取り扱うことができます。特に、不動産業界で独立を考えている人にとっては、最適な組み合わせだと言えるでしょう。

2-6-1.ポイント

◉ 登録者数が8500人程度しかいない、希少性の高い資格

◉ 宅建士とダブルライセンスを取得すれば、独立開業もしやすい

2-6-2.難易度

【合格率】宅建士:15%〜17%程度

不動産鑑定士:(短答式)33%前

(論文式)15%前後

不動産鑑定士の試験は、短答式と論文式に分かれています。1年で合格する必要はなく、まずは短答式に合格して、翌年に論文に挑戦するといった受験方法も可能です。

日本不動産鑑定士協会連合会によれば、合格までの平均勉強時間は「2000時間」とされています。ただし、不動産鑑定士試験と宅建士試験は、学習の親和性が非常に高いです。そのため、宅建士試験の知識を活かせば、2000時間以下の勉強でも合格を狙うことができるでしょう。

2-7.管理業務主任者

管理業務主任者は、区分マンションの管理や運営をサポートするための国家資格です。区分マンションの管理組合と「業務委託契約」を結ぶ際に必須となる資格で、宅建士との親和性も高いです。

2-7-1.ポイント

◉ マンション管理会社には、一定の割合で「管理業務主任者」の設置が義務付けられている

◉ ダブルライセンスを取得すると、不動産業界への就職・転職に役立つ

2-7-2.難易度

【合格率】宅建士:15%〜17%程度

管理業務主任者:20%前後

合格率だけを比較すると、宅建士よりも若干高い数字となっています。

ただし、管理業務主任者の受験者の中には、既に宅建士試験に合格している人も含まれています。合格には、しっかりとした対策が必要です。

2-8.簿記2級・3級

「簿記」は、会計の基礎知識を証明する資格です。ビジネスの必須言語といっても過言ではない資格で、あらゆるビジネスシーンで役立ちます。例えば、企業への就職や転職で有利になることはもちろん、不動産業で独立開業する場合も、簿記の知識を持っていることは、大きな武器になるでしょう。

2-9.FP(フィナンシャルプランナー)

FP(フィナンシャルプランナー)は、金融や保険の知識を活かして、個人の資産形成をサポートする専門家です。お金に関するライフプランや、人生設計のサポート等を行っており、特に資産形成の場面で、宅建士の知識を活かしやすい資格です。

例えば、不動産の購入は、人生における最も大きな買い物の一つです。ローンの返済や保険の見直し、税制や相続に関することなど、トータルなプランニングが求められるでしょう。宅建士の知識があれば、より的確なアドバイスが可能になります。

3.まとめ

宅建士とのダブルライセンスを取得すると、自分の可能性を大きく広げることができます。

就職、転職、独立開業、どのルートを選択するにしても、複数の専門知識を身に着けていることは、自分にとって大きな強みになるでしょう。とはいえ、やみくもにいくつもの資格を取得することはオススメできません。

自分の将来と向き合い、どのようなキャリアを歩みたいのかを明確にすることで、あなたにあった資格が見えてくるはずです。

伊藤塾では、すでに開講している「司法書士試験」、「行政書士試験」、「宅建士試験」「賃貸不動産経営管理士」の対策講座に加え、「社労士試験」、「中小企業診断士試験」、の対策講座もスタートしました。

資格試験の学習に悩んだら、伊藤塾の受講相談(無料)もご活用ください。対面、電話、Zoomなどの方法で、学習開始時に抱える問題を丁寧にサポートさせていただきます。

伊藤塾は、あなたのチャレンジを応援しています!

「今年はさらにバージョンアップしたコースをご用意!!「2025年合格目標 宅建士合格講座」 のご紹介です!」

伊藤塾の「宅建士合格講座」は、2025年からバージョンアップし、よりカリキュラムが充実しました。◉本試験の分析を徹底して行い、重要事項はもちろん、出題され易いテーマや、合格後の実務を見据えて、把握しておいた方が良い個所を重点的に学習

◉受験生のビジョンに合わせた「3コース」をご用意

◉ゼロから宅建士試験合格を目指せる「スタンダードコース」

◉難しい「権利関係」の講義時間を手厚くした「スタンダードコースプラス」

◉民法の学習経験者を対象とした「法律既修者コース」

◉分かりやすい講義でテキストを解説するので理解できる

◉講義内で問題の解き方もマスターできる

◉試験傾向を徹底分析して出題されやすいテーマを効率良く講義していくので結果、学習時間が少なくて済む

◉1コマ30分でスキマ時間でも勉強可能

◉スクーリング(4時間)やオンライン質問会(2回)もあるので、わからないことは講師に直接質問が可能など、受講生からの要望に応え、独学のデメリットも解消するため、講座全体を徹底的に改良しました。2025年の宅建士試験に合格したい方は、ぜひ伊藤塾をご活用ください。

→2025年 宅建士合格講座

著者:伊藤塾 宅建士試験科

伊藤塾宅建士試験科が運営する当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、宅建士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。

.png)