社労士の難易度は?合格率の推移や他資格と比較して分かりやすく解説!

社会保険労務士(以下、社労士)試験は、ここ数年の平均合格率が6〜7%の難関国家資格です。

ですが、一概に難易度が高いといっても、問題が難しいのか、暗記量が多いのか、合格基準が高いのか、一般に難易度が高いといわれている要因がどこにあるのかは社労士試験のことをよく調べてみないと見えてこないものです。

社労士試験の最短合格には戦略的な勉強の計画が不可欠ですから、そのためにも、まずは社労士の難易度について正しく把握しておくことが大切です。

今回は、社労士試験の難易度の正体について、勉強をこれから始める人、社労士試験にチャレンジするか検討している人に向けて分かりやすく解説していきます。

【目次】

1.社労士試験ってどんな試験?

1-1.社労士の仕事内容は?

1-2.社労士試験の概要

1-3.社労士試験の受験には受験資格が必要

2.社労士試験の難易度はどれくらい?

2-1.合格率から見る社労士試験の難易度

2-1-1.社労士試験の過去10年の合格率推移

2-1-2.他資格試験の合格率との比較

2-2.社労士試験合格のために必要な勉強時間

2-3.社労士試験は試験制度自体に難易度が高くなる要因がある?

2-4.科目別に見る社労士試験の難易度

3.効率的な勉強方法とスケジュール

4.社労士試験に関するよくある質問

4-1.独学でも合格できますか?

4-2.働きながらでも合格できますか?

4-3.実務経験がないことは不利ですか?

5.まとめ

1.社労士試験ってどんな試験?

社労士試験は、毎年1回、例年8月に厚生労働大臣が行う国家資格試験です。

複数回の試験ではなく、1日ですべての試験が完了します。労働、社会保険、年金に関する法律についての知識が問われる試験で、毎年およそ4万人が受験しています。

試験会場は全国19カ所で、各地の大学や大きなホールで実施されます。

出題形式は選択式と択一式の2種類がありますが、いずれもマークシート方式で文章の記述はありません。

1-1.社労士の仕事内容は?

厚生労働省「社会保険労務士制度」によると、社労士は労働・社会保険の問題の専門家として、主に以下の業務を行うと定義されています。

(1)書類等の作成代行(2)書類等の提出代行

(3)個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理

(4)労務管理や労働保険・社会保険に関する相談

※(3)については「特定社労士」のみ行うことができます。

上記の内容について分かりやすくイメージできるよう、具体的に社労士にどんなことを依頼できるのか、一例を紹介します。

▼事業主(企業の人事労務担当者、中小企業の社長など)からの依頼

・労働者を雇い入れすることになったので、社会保険や雇用保険上の必要な手続きを教えてほしい

・法改正に対応した就業規則の見直し、作成をしてほしい

・助成金の申請をしてほしい

▼従業員または個人からの依頼

・不当解雇にあってしまったので、トラブル解決のあっせんをしてほしい

・勤務先でのハラスメントについて相談したい

・障害状態になってしまったので、障害年金を請求したい

このように、社労士の業務範囲は社会保険、労務、年金まで幅広く、試験の範囲もこれに対応するものになっています。

1-2.社労士試験の概要

社労士試験は、前述のとおり毎年1回実施される国家資格試験です。

受験できるチャンスが少ないため、効率的に勉強しなければ受験回数を重ねる=受験期間が年単位でかさんでしまうということになります。

また、試験科目数が多い上に、それぞれの科目ごとに基準点(合格ライン)に到達していることが必要という試験制度になっています。得意な科目に絞って得点を稼ぎ、総合点が合格基準に達していたとしても、1科目でも基準点を満たさない場合は不合格となってしまうシステムです。

1-3.社労士試験の受験には受験資格が必要

社労士試験は、司法書士や行政書士のように誰でも受験できる試験ではありません。

受験資格の種別は『①学歴』『②実務経験』『③厚生労働大臣の認めた国家試験合格』の3つに分けられ、この中のいずれか1つを満たしている必要があります。

②実務経験 …労働社会保険諸法令に関する事務(社労士事務所勤務実績や、企業の人事労務関連業務従事実績等)に3年以上従事した者

③国家資格 …行政書士となる資格を有する者 等

また、受験した経験がある場合は過去発行された「受験票」または「成績(結果)通知書」で受験資格を証明できます。「受験票」・「成績(結果)通知書」は再発行されませんので、紛失しないよう注意が必要です。

※社労士の受験資格については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→社労士試験の受験資格とは?高卒・実務経験なしで受験可能かなどわかりやすく解説

2.社労士試験の難易度はどれくらい?

一般に、難易度が高いといわれている社労士試験。具体的にどれくらいの難しさなのでしょうか。

①合格率

②必要な勉強時間

③試験制度の特徴

この3つの観点で、他資格試験と比較しながら社労士試験の難易度を見ていきましょう。

2-1.合格率から見る社労士試験の難易度

社労士試験の合格率はおよそ6〜7%ですが、数字だけ見ても難易度としてなかなかピンとくるものではないかもしれません。他資格との比較も踏まえ、見ていきましょう。

2-1-1.社労士試験の過去10年の合格率推移

社労士試験の合格率は毎年一定ではありません。過去10年間で見ると、2.6〜9.3%と幅があります。どの年も10%を切る合格率になっており、平均すると6.2%。狭き門と考えた方がよいでしょう。

| 試験年度 | 受験人数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2014年(平成26年) | 44,546 | 4,156 | 9.3% |

| 2015年(平成27年) | 40,712 | 1,051 | 2.6% |

| 2016年(平成28年) | 39,972 | 1,770 | 4.4% |

| 2017年(平成29年) | 38,685 | 2,613 | 6.8% |

| 2018年(平成30年) | 38,427 | 2,413 | 6.3% |

| 2019年(令和元年) | 38,428 | 2,525 | 6.6% |

| 2020年(令和2年) | 34,845 | 2,237 | 6.4% |

| 2021年(令和3年) | 37,306 | 2,937 | 7.9% |

| 2022年(令和4年) | 40,633 | 2,134 | 5.3% |

| 2023年(令和5年) | 42,741 | 2,720 | 6.4% |

| 平均 | 6.2% |

2-1-2.他資格試験の合格率との比較

次に、他の国家資格との比較を見ていきましょう。

| 国家資格 | 合格率 |

| 司法書士 | 5.2% |

| 中小企業診断士 | 5.9% |

| 弁理士 | 6.1% |

| 社会保険労務士 | 6.4% |

| 土地家屋調査士 | 9.6% |

| 行政書士 | 13.9% |

| FP1級 | 13.0% |

| 宅地建物取引士 | 17.2% |

※すべて2023年(令和5年)の試験結果データ

※試験が複数次に及ぶものは、最終合格率で表示

それぞれに受験資格や試験科目などの条件が違いますし、年度によって上下があるので一概に比較はできないものの、相対的な難易度の位置付けとして参考にしてみてください。

2-2.社労士試験合格のために必要な勉強時間

社労士試験合格のために必要な勉強時間は、およそ1,000時間といわれています。

1,000時間と聞くと途方もなく長い時間をイメージしてしまいそうですが、毎日コツコツ、1日2〜3時間の勉強時間を確保できれば1年間で1,000時間に達する計算です。この1,000時間というのは、他の資格試験と比較して突出して多い時間というわけではありません。

| 国家資格 | 勉強時間 |

| 司法書士 | 2,000~3,000時間 |

| 弁理士 | 2,000~3,000時間 |

| 土地家屋調査士 | 1,000~1,500時間 |

| 中小企業診断士 | 800~1,000時間 |

| 社会保険労務士 | 800〜1,000時間 |

| 行政書士 | 600~1,000時間 |

| FP1級 | 400~600時間 |

| 宅地建物取引士 | 400~600時間 |

ここで紹介している勉強時間はあくまで平均的な勉強時間であり、必ずこの時間が必要というわけではありません。特に時間に制限がある社会人の場合、この1,000時間の確保が難しいこともあるでしょう。

受験指導校を活用することで無駄を省き、効率よく勉強を進めていけば1,000時間より短い時間で合格できる受験生も決して少なくありません。逆に、独学の場合は、頻繁に行われる法改正のチェックなども自分で対応しなければならないため、時間がいくらあっても足りず、1,000時間以上の勉強時間が必要になる可能性もあります。

どのように勉強するかで合格までに必要となる時間は大きく変わっていきますので、短期合格を目指すなら受験指導校の活用も検討されるとよいでしょう。

2-3.社労士試験は試験制度自体に難易度が高くなる要因がある?

実は、社労士試験特有の試験制度も難易度に影響しています。

◎選択式試験・択一式試験それぞれに合格基準点が存在する

◎上記に加えて科目別の合格基準点も存在する

合格基準点(原則)

【択一式】合計70点中49点以上かつ、各科目10点4点以上

社労士試験の試験科目は大きく10科目ありますが、「得意科目で苦手科目をカバーする」ということが通用しません。つまり、苦手科目を作ってしまうと不利になってしまう特性があります。逆にいうと、全科目満点を目指す必要はなく、選択式・択一式ともに7割以上の得点ができれば十分合格基準に達するという側面もあります。

「3割は間違えてもいい」と考えると、少し気が楽になりますね。そして、社労士試験は相対評価の試験なので、毎年度受験生全体の得点次第で合格基準点の補正が実施されます。そのため、多くの受験生と同じように勉強を進め、大多数の受験生が回答できる基本的な問題を取り逃さないような対策が重要となります。

2-4.科目別に見る社労士試験の難易度

社労士試験の試験科目は10科目ありますが、それぞれに難易度に関係するポイントが異なります。ここでは分かりやすく、暗記量と難解さのバロメーターと併せて何が難しいポイントかという点にフォーカスして各科目を見ていきます。

| 労働基準法(労基) | 暗記量:★★☆☆☆ | 難解さ:★★★★☆ |

| 労働契約や労働時間、就業規則などについて学習します。 まずは暗記よりも条文の理解をすることが重要になります。 労働者を守るための法律なので、社会人にとっては馴染みがある 単語が多い一方、判例や通達からの出題も頻発します。 暗記で対応できない割合が多いと考えた方がいいでしょう。 特に判例は独特な言い回しで長文になることが多く、理解する のに時間がかかってしまいやすい科目です。 | ||

| 労働安全衛生法 (安衛) | 暗記量:★★★★☆ | 難解さ:★★★☆☆ |

| 労災防止など労働者の安全と健康を確保することを目的として 事業者が遵守すべき細かなルールを規定しており、 労基法の一部として選択式で2問、択一式で3問出題されます。 工事現場で使われる機械等の制限など、人によっては馴染みの ない単語が登場するため、細かい用語を覚えるのが難しいと 考える受験生が多い科目です。 逆にいうと丸暗記で対応できる科目なので、暗記を得意とする人 は得点源にすることも可能。 | ||

| 労働者災害補償 保険法(労災) | 暗記量:★★★☆☆ | 難解さ:★★☆☆☆ |

| あらゆる労災のパターンに応じて保険給付を行うことが規定され ている法律で、その給付の種類や給付条件等が出題されます。 労災事故が起きた場合の流れを体系的にインプットしていけば、 理解に苦しむ場面は少ないでしょう。 保険給付ごとの細かい給付条件や給付内容を覚えていく必要が ありますので完全にマスターするまでには時間を要しますが、 比較的得点しやすい科目といえるでしょう。 | ||

| 雇用保険法(雇用) | 暗記量:★★★★☆ | 難解さ:★★★☆☆ |

| 労働者の失業、育児、介護の場面で給付される雇用保険。 労災と同じく、給付内容や給付条件の理解と暗記が必要です。 数字の暗記のボリュームが大きく労災よりも得点しづらい年も あります。 給付の種類や給付額が複雑なので、暗記が苦手な受験生は苦労 する科目でしょう。 | ||

| 労働保険の保険料 の徴収等に関する 法律(徴収) | 暗記量:★★★☆☆ | 難解さ:★☆☆☆☆ |

| 労災保険と雇用保険(まとめて労働保険と呼びます)の保険料の徴収 に関する法律で、主に事業主側の事務手続きに関する法律です。 淡々と事務手続きについて覚えていくような科目なので、最初は イメージしづらく頭に入りづらいという印象を持ちやすいですが 出題パターンが把握できて問題の数をこなせばあまり難しくあり ません。 また、出題範囲も他と比較すると狭いので、得点源にできる科目 です。 | ||

| 健康保険法(健保) | 暗記量:★★★☆☆ | 難解さ:★★☆☆☆ |

| 被用者保険の一つである健康保険。 適用される事業所、労働者の条件がやや複雑ですが、日常生活に 直結している論点が多く理解するにあたっての難易度としては そこまで高くないでしょう。 雇用と重なる概念もあれば厚年と重なる概念もあるため混乱して しまう受験生も多いですが、条文自体もそれほど難解ではありま せん。 一方で、本則条文以外の施行通則や通達からの出題があると初見 の問題を本試験で解答しなければならないこともあるため、 思ったほど得点が伸ばしやすくないという難しさがあります。 | ||

| 国民年金法(国年) | 暗記量:★★★★☆ | 難解さ:★★★★★ |

| 年金制度の長い歴史のなかで段階的な改正が行われ、その歴史的 背景から制度としても複雑化している法律。 改正前の内容も理解しなければ解けない問題も出題されるので、 とても難解です。 まずは基本的な年金給付の内容と給付要件を正確に理解すること が重要になります。 理解するまでに時間がかかるうえに暗記量も多いため、テキスト を繰り返し読み問題集や過去問を何周も解くための時間を確保し ておくことが必要になります。 国年を得意にできると厚年の理解が非常にスムーズになるため、 試験合格のためには重要科目です。 | ||

| 厚生年金保険法 (厚年) | 暗記量:★★★★☆ | 難解さ:★★★★☆ |

| 国民年金の上乗せ部分にあたる被用者保険であり、国年との混同 が生じやすい科目です。 年金制度自体が複雑で学習範囲が広く、一度で理解することが 難しいと感じる人も多いでしょう。 年金は1階が国民年金、2階が厚生年金という構造なので、まずは 国年を正確に理解することがポイントです。 それができれば国年よりは理解しやすい科目といえます。 | ||

| 労務管理その他の 労働に関する一般 常識(労一) | 暗記量:★★★★★ | 難解さ:★★☆☆☆ |

| 労働契約法・男女雇用機会均等法のような法規分野と、 統計調査・労働経済白書の時事ネタ的な分野がありますが、 出題範囲が限定されていないという厄介さがあります。 特に統計調査・労働経済白書はすべてを網羅することは難しい ので、まずは法規で落とさないことがポイント。 他の受験生が得点できる問題は自分も必ず得点できるという状態 にすることが重要です。 問題数の少ない選択式では、統計調査・労働経済白書が合否を分 けることもあるので、重要論点に絞った効率的な勉強が求められ ます。 | ||

| 社会保険に関する 一般常識(社一) | 暗記量:★★★★☆ | 難解さ:★★★☆☆ |

| 国民健康保険法、介護保険法等、比較的聞き馴染みのある法令が 中心になるものの、法令ごとに類似している項目が多く比較しな がら横断的な学習が必要になります。 社労士の社会保険労務士法もこの科目の中に含まれほぼ毎年出題 されているため、労一と比較すると対策しやすいといえます。 しかし、こちらでも厚生労働白書から出題される可能性があり、 細かい部分までの対策は難しく労一と並んで受験生泣かせな科目 です。 あまり深入りせずに広く浅く、過去の出題傾向等を参考にしなが ら勉強することをおすすめします。 | ||

社労士試験の科目は、それぞれに似ているところがあり、知識が混同しやすい法律が並んでいます。また、一般常識科目のように試験範囲が限定されておらず、自分で対策することが難しい科目もあります。

各科目、まずは俯瞰して特徴を捉えたうえで計画を立てて勉強を開始すれば、過度な苦手意識を持つ必要はありませんし、必ず攻略できるはずです。逆に、無計画に手をつけてしまうと効率が悪い勉強方法に陥ってしまうこともありますので、注意が必要です。

3.効率的な勉強方法とスケジュール

社労士試験は難易度が高い試験ですが、努力と戦略で合格できる試験であることは間違いありません。しかし、闇雲に時間を費やすような勉強の進め方ではなかなか合格に近づくことはできない試験でもあります。

ここでは、実際に合格した人の年間スケジュールを紹介しますので、参考にしてみてください。

【試験までの勉強期間を1年間とした場合のスケジュール例】

| インプット期 (4月末頃まで) |

| ▶︎受験指導校などで講義受講 ▶︎テキストの読み込み ➡︎とにかくインプット ▶︎基礎的な知識が問われるタイプの『問題集』 を使って理解を深める ★この時期は“暗記”よりも“理解”することに集中 |

| アウトプット期 (5月〜7月上旬まで) |

| ▶︎『問題集』『過去問題集』演習 ➡︎覚える→忘れる→覚え直しを繰り返す ▶︎受験指導校の答練や模試を受験 ➡︎アウトプットにより理解不足の論点や 暗記できていない項目を洗い出す ▶︎7月頃から統計白書対策 ▶︎法改正への対応 ★「直前に覚えるリスト」を作りながら勉強を 進める |

| 直前総仕上げ期 (試験前1ヶ月) |

| ▶︎「直前に覚えるリスト」を集中して覚え直す ▶︎全科目横断復習 ★当日に向けた体調管理 |

【インプット期】

この期間は暗記よりも、テキストを何度も読み込み内容を理解することを優先します。

細かい数字などをこのタイミングで覚えても、数ヶ月先の試験本番のときには忘れてしまっている可能性が高いからです。

問題演習は大切ですが、あくまで理解のための問題演習という認識で取り組みます。

暗記の土台は理解なので、この期間に問題演習をして解けなくてもまったく問題ありません。なぜ、その問題が解けなかったのか、理解不足だった論点は何かを確認して、テキストの読み込みに戻る、ということを繰り返し行う期間です。

【アウトプット期】

この時期に入ったら、とにかく問題演習を行います。同じ問題集を5周は解くつもりでアウトプットしていきます。

受験指導校が実施する答練や模試が開催される時期が来たら、それらを活用して法改正や統計白書の対策をするのもいいでしょう。そこで、この時期おすすめなのは「直前期に覚えるリスト」を作りながら勉強を進めることです。

社労士試験は暗記量が膨大なので、この時点でも暗記すべきことを完璧に仕上げることは現実的ではありません。「これはどうしても覚えられない」という項目が出てきてしまいます。

そんなときは、「ここは今はこの程度にして、直前に覚え直そう」といったん後回しにするのもひとつの手ではありますが、このリストが増えすぎると直前期の負担が大きくなるので、試験本番前の1〜2週間で覚えきれそうな量に絞ることが大切です。

【直前総仕上げ期】

この時期は受験生の誰もが焦る期間だといってよいでしょう。自分のやるべきことが明確になっているか否かで、直前期の過ごし方の質が大きく変わります。

よくないパターンは、あれもこれも気になってしまい集中力を欠き、結局どれも中途半端な状態で試験本番を迎えてしまうこと。長期間勉強を続けてプレッシャーが加わってくると、冷静な判断ができなくなることもあるものです。

そんなときに活きるのが「直前期に覚えるリスト」。

自分に不足しているものだけを抽出した項目が手元にあれば、大事な時期に迷いなく総仕上げができます。あとは、試験本番を万全な状態で迎えられるよう、体調管理も重要です。試験当日に発熱があると試験会場に入れない可能性があるほか、睡眠不足や体調不良は集中力を欠く原因になりますので十分に気をつけましょう。

▼勉強スケジュールの立て方のポイント▼

できるだけ早い段階から直前期のイメージをしておくことが大切です。

試験直前期(7〜8月)は受験指導校が実施する模試を受けたり、統計・白書のデータを暗記したり、苦手科目の振り返りをしたり…総仕上げ的な時間にしたいもの。

逆に、このタイミングで知識のインプットができておらず直前期に基礎的な理解の課題を残してしまうと、他の受験生に大きく遅れをとってしまう要因になります。理想通りの直前期の過ごし方ができるように、試験日から逆算して計画を立てておきましょう。

そして、より効率的に勉強するなら、受験指導校を利用してみるのもおすすめです。

受験のプロにスケジュールなどの相談もできるので「このままのやり方で進めていって大丈夫かな」と心配になったときにも安心です。

4.社労士試験に関するよくある質問

社労士試験は、挑戦したことのない人にはとてもハードルの高い難関試験のように感じられるかもしれません。これから試験勉強を始めるにあたって、よくある疑問を紹介していきます。

4-1.独学でも合格できますか?

法学部出身者や実務経験者なら可能だが、完全な初心者にはハードルが高いかも。

社労士試験で勉強する内容はおおむね専門的な用語や難解な判例になるため、法律に触れたことがない人や実務経験がない人にとって独学は相当ハードルが高いものとなります。

また、社労士試験は試験日程の正式発表(例年4月)までに法改正があった場合、改正後の法律で出題されるためそれ以前から勉強をしている人は知識のアップデートが必要です。

使用しているテキストの情報だけでは法改正に対応できなくなるため、独学の場合は法改正の情報を自分で収集しなければなりません。受験指導校を利用すると、独学よりも費用はかかりますが、法改正に対応した講義を行っていることが多く非常に効率的に情報を整理できます。

通学だけではなく、通信講座を用意している受験指導校も増えているので、住んでいる場所やライフスタイルに合った受講方法で検討してみるとよいでしょう。

4-2.働きながらでも合格できますか?

答えは「できます。」

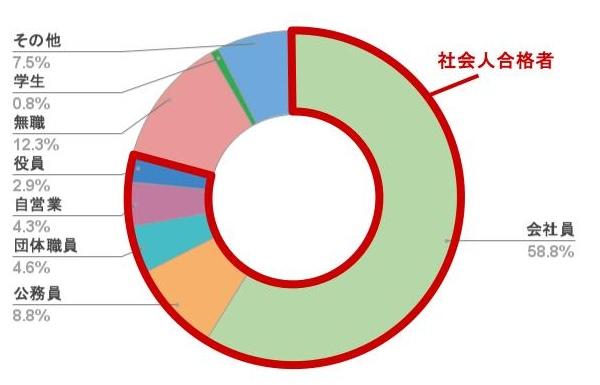

実は、社労士試験の合格者の約6割が会社員、そして約8割が社会人合格者という特徴があります。

▼令和5年度試験合格者の職業分布

参考:社会保険労務士試験オフィシャルサイト 第55回(令和5年度)社会保険労務士試験についての情報

合格者の多くは仕事をしながら時間をうまくやりくりして合格を掴み取っています。

休日や通勤時間などのスキマ時間を活用して少しずつでも勉強を進めていけば、確実に合格に近づくことができる試験といえるでしょう。

4-3.実務経験がないことは不利ですか?

実務経験があり、専門的な単語や手続きに馴染みがあることはアドバンテージといえますが、あまり気にしなくてもOKです。

社労士試験は手続きに関する法律も試験科目になっているので実務の知識が活きる場面もありますが、基本的に実務で使う知識と試験問題で頻出の論点は異なります。むしろ、注意すべきは、試験直前期が社労士事務所の繁忙期(労働保険料の年度更新や算定基礎届の期日)と重なるため社労士事務所に勤務していると受験生にとって大事な時期に残業時間が増える可能性があることです。

独学でも合格できるか、という観点だと実務経験はあった方が有利ですが、そもそも完全に独学で合格する人は少数。実務経験がないからといって悲観的になる必要はまったくありません。

5.まとめ

最後に、今回の記事の要点をまとめます。

◉社労士試験の合格率は6〜7%で、必要といわれている勉強時間は1,000時間

◉社労士試験は満点を目指さず、各科目の合格基準に到達することが重要

◉最短で合格を掴むためには、戦略的なスケジュールを組んで効率的な勉強を心がけよう

◉基礎知識や実務経験がなく、働きながらでも、正しく地道な努力で合格可能な試験

社労士試験は難しい試験ではありますが、インプットとアウトプットをバランスよく行い効率的に勉強していけば合格できる試験です。

いかに質の高い学習を行えるかが、社労士試験合格のカギを握っています。

司法試験合格者数No.1の法律専門受験指導校・伊藤塾では、皆様からのリクエストの声にお応えし、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講しました。

合格をあきらめずに、夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。

伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートさせていただきます。

著者:伊藤塾 社労士試験科

伊藤塾 社労士試験科が運営する当コラムでは、社会保険労務士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。