社労士試験とは?試験日程や科目・合格点など試験内容について分かりやすく解説

「社労士試験は誰でも受けられる?」

「社労士試験って何を勉強するの?」

人事や労務管理、社会保険など、私たちの生活に直結している大切な業務を担っている社会保険労務士(以下、社労士)ですが、具体的な仕事内容や試験の詳細については意外と知られていません。

社労士になるための社会保険労務士試験(以下、社労士試験)は年に1回、毎年8月に実施されています。

社労士試験の受験者数は年々増加傾向にあり、他の法律系資格試験と比較して女性の受験者比率が高いのが特徴です。

社労士資格を取得した後は、社労士事務所や一般企業に「勤務社労士」として所属したり、「開業社労士」として独立したりなど活躍の場は多岐に渡ります。

この記事では、社労士試験にこれから挑戦しようと思っている方や挑戦を検討している方向けに、社労士試験の概要をわかりやすく解説します。

【目次】

1.社労士とは

2.社労士試験の概要

2-1.社労士試験は毎年1回、8月に実施される

2-1-1.社労士試験の受験申込方法と申込期間

2-1-2.試験日程、試験時間

2-1-3.社労士試験の合格発表日は毎年10月上旬

2-2.試験地は全国19カ所

2-3.社労士試験は受験資格要件を満たす必要あり

3.社労士試験の試験科目と出題内容

3-1.社労士試験の試験科目は10科目

3-1-1.選択式試験の特徴

3-1-2.択一式試験の特徴

3-2.配点と合格基準点(合格ライン)

4.社労士試験の合格率は6~7%程度

5.社労士試験に合格しているのは、どんな人?

5-1.合格者の約4割が女性

5-2.合格者の約6割が30代・40代

5-3.合格者の約8割が「働きながら」

6.まとめ

1.社労士とは

社労士は労働・社会保険・年金に関する法律、人事・労務管理の専門家です。

企業が成長するために必要な3つの資源「ヒト・モノ・カネ」。このうち「ヒト」は人的資源=人材を差しますが、経営者は人材に関する様々な課題を抱えており、社労士はその人材に関する課題や法律のエキスパートです。

具体的には、勤務社労士として社内の社会保険・雇用保険手続、給与計算、就業規則の作成などを行ったり、独立開業し労務コンサルとして中小企業と顧問契約を結び、労働相談を受けたり、助成金の申請業務を行ったりします。

社労士になるには、社労士試験に合格した後、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録(実務経験2年以上又は事務指定講習の修了が必要)することが必要です。

2.社労士試験の概要

社会保険労務士試験は、難関資格の中でもトップクラスの人気を誇る資格試験として知られています。

【社労士試験の特徴3ポイント】◉試験は年1回・毎年8月実施

◉試験地は全国19カ所

◉受験資格を要確認!

以下、それぞれについて解説します。

2-1.社労士試験は毎年1回、8月に実施される

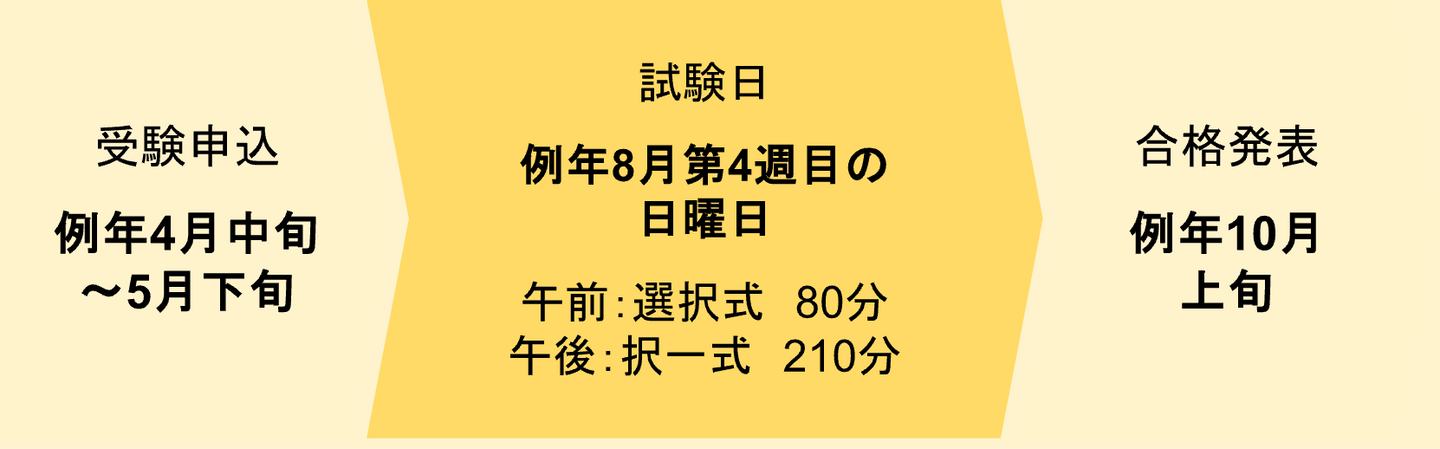

社労士試験の例年の流れは下記のとおりです。

試験日は、8月第4週目の日曜日となっており、2024年の試験日は8月25日(日)でした。

(2024年の具体的な日程は後述します。)

【社労士試験の流れ】

2-1-1.社労士試験の受験申込方法と申込期間

社労士試験の申込方法はインターネット申込みと郵送申込みの2種類があります。

◎インターネット申込み

※社会保険労務士試験オフィシャルサイト|インターネット申込みから手順を確認し、お申込みください。

STEP2 アップロード用データファイルの準備

STEP3 マイページの登録

STEP4 受験申込内容の入力、顔写真・証明書類のアップロード

STEP5 受験手数料の支払い

◎郵送申込み …郵便局の郵便窓口(有人窓口)から「簡易書留」で試験センターに必要書類を郵送。

※詳細は、社会保険労務士試験オフィシャルサイト|郵送申込みページにてご確認ください。

STEP2 受験資格証明書の取り付け

STEP3 受験手数料の支払い

STEP4 郵便局の郵便窓口(有人窓口)から簡易書留で申込み書一式を試験センターへ送付

受験手数料は、インターネット申込み、郵送申込み共に「15,000円」(※別途、払込手数料)です。

▼ここに注意▼

社労士試験の願書は、他の資格や検定試験のように書店や試験センターでの配布はありませんので注意しましょう。なお2024(令和6)年第56回社労士試験の請求受付期間は3月1日〜5月31日でしたが、社労士試験のオフィシャルサイトでは早めの準備が推奨されています。

▼ここに注意▼

社労士試験のオフィシャルサイト上では「申込みは原則インターネット申込みとし、当面の間、郵送申込みも受け付けます。」と記載されていますので、次年度以降はインターネット申込みのみとなる可能性があります。

2-1-2.試験日程、試験時間

社労士試験は毎年8月、第4週目の日曜日に実施され、1日で終了します。

以下、2024(令和6)年度試験を例に解説します。

2024(令和6)年の第56回社労士試験は、8月25日(日)でした。

| 第56回 社労士試験 | |

| 2024年8月25日(日) | |

| 10:30〜11:50(80分) | 選択式 |

| 11:50〜12:50(60分) | 昼食時間 |

| 13:20〜16:50(210分) | 択一式 |

長時間の試験なので、途中試験監督者の許可を得たうえでお手洗いのために席を立つことは可能です。夏場の試験になりますので、十分な飲み物の準備と、服装などによる空調対策が必要になります。

2-1-3.社労士試験の合格発表日は毎年10月上旬

2024(令和6)年の合格発表日は、2024年10月2日(水)です。

厚生労働省のホームページと、社会保険労務士試験オフィシャルサイトで公表されます。

受験番号で公表されるので、試験後も受験票をなくさないように持っておきましょう。

書類による合格証書は2024年10月15日(火)以降、合格者本人に送付されます。また不合格の場合でも、成績通知書が届きます。

2-2.試験地は全国19カ所

希望試験地は以下の都道府県から選択できます。

北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県

受験者の住所に関係なく、任意の試験地を選択することができます。

2-3.社労士試験は受験資格要件を満たす必要あり

社労士試験の受験資格は、『①学歴』『②実務経験』『③厚生労働大臣の認めた国家試験合格』の3つに分けられ、この中のいずれか1つを満たしている必要があります。

①学歴 …大学、短期大学等を卒業した者

②実務経験 …労働社会保険諸法令に関する事務に3年以上従事した者

③国家資格 …行政書士となる資格を有する者

ただし受験資格はとても細かく規定されており、ここでは代表的なもののみ記載しています。

受験資格の詳細は、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

→社労士試験の受験資格とは?高卒・実務経験なしでも受験可能?などわかりやすく解説

3.社労士試験の試験科目と出題内容

試験形式は選択式・択一式で、ともにマークシート形式で行われます。

選択式・択一式ごとに各科目の出題数が違い、細かい戦略を練ることが学習を進めるうえで重要になってきます。まずはそれぞれの科目のおおまかな内容や、特徴をおさえましょう。

3-1.社労士試験の試験科目は10科目

試験科目は大きく分類すると10科目です。

各科目の共通点や類似点が多く、逆に同じようで違うというような相違点も存在するため、横断的な知識の整理や比較が効率的に学習を進める鍵になるといえるでしょう。

| ①労働基準法 | 労働条件の原則や決定についての 最低基準を定めた法律。 正社員はもちろん、短時間労働者 (パート、アルバイト)、派遣労働者、 外国人労働者などに対しても適用 される法律です。 労働契約や労働時間、就業規則など について学びます。 |

| ②労働安全 衛生法 | 労働基準法と密接に関係している 法律。 労災防止など労働者の安全と健康を 確保することを目的として事業者が 遵守すべき細かなルールを規定して います。 |

| ③労働者災害 補償保険法 | 一般的に「労災」と呼ばれる労働者 災害。 被災労働者本人や遺族への保険給付、 社会復帰促進等事業を中心に学習しま す。 |

| ④雇用保険法 | 労働者の生活や雇用の安定を図るため の法律。 労働者が失業した場合に行われる各種 給付や教育訓練、育児休業給付などに ついて学びます。 |

| ⑤労働保険の 保険料の徴収等 に関する法律 | 労働保険とは、労災保険と雇用保険を 総称した言葉で、一般に「徴収法」と 呼ばれています。 社労士試験ではこの徴収法が単体で 出題されることはなく、「労働者災害 補償保険法」や「雇用保険法」とセッ トで出題されています。 |

| ⑥労務管理 その他の労働に 関する一般常識 | 労働法規、白書・統計からの出題が 多くみられます。 労働契約法、男女雇用機会均等法、 育児介護休業法などを中心に学習 します。 |

| ⑦社会保険に 関する一般常識 | 社会保険関係法規に加え、厚生労働白 書や統計から出題されるケースも多い 科目です。 主な出題法規は、社会保険労務士法、 国民健康保険法、介護保険法、確定拠 出年金法などがあります。 |

| ⑧健康保険法 | 労災以外の病気、ケガ、死亡、出産時 に給付される健康保険。 適用事業所、被保険者、高額療養費制 度などについて学びます。 |

| ⑨厚生年金 保険法 | 被用者(民間企業に勤めている人)、 公務員のための年金制度。 国民年金法との細かな相違点を中心 に、厚生年金保険ならではの給付など について学びます。 |

| ⑩国民年金法 | 一定要件に該当する者は法律により 強制加入となる国民年金。 老齢・障害・遺族など種類がある保険 給付や、各給付の支給要件などを学び ます。 |

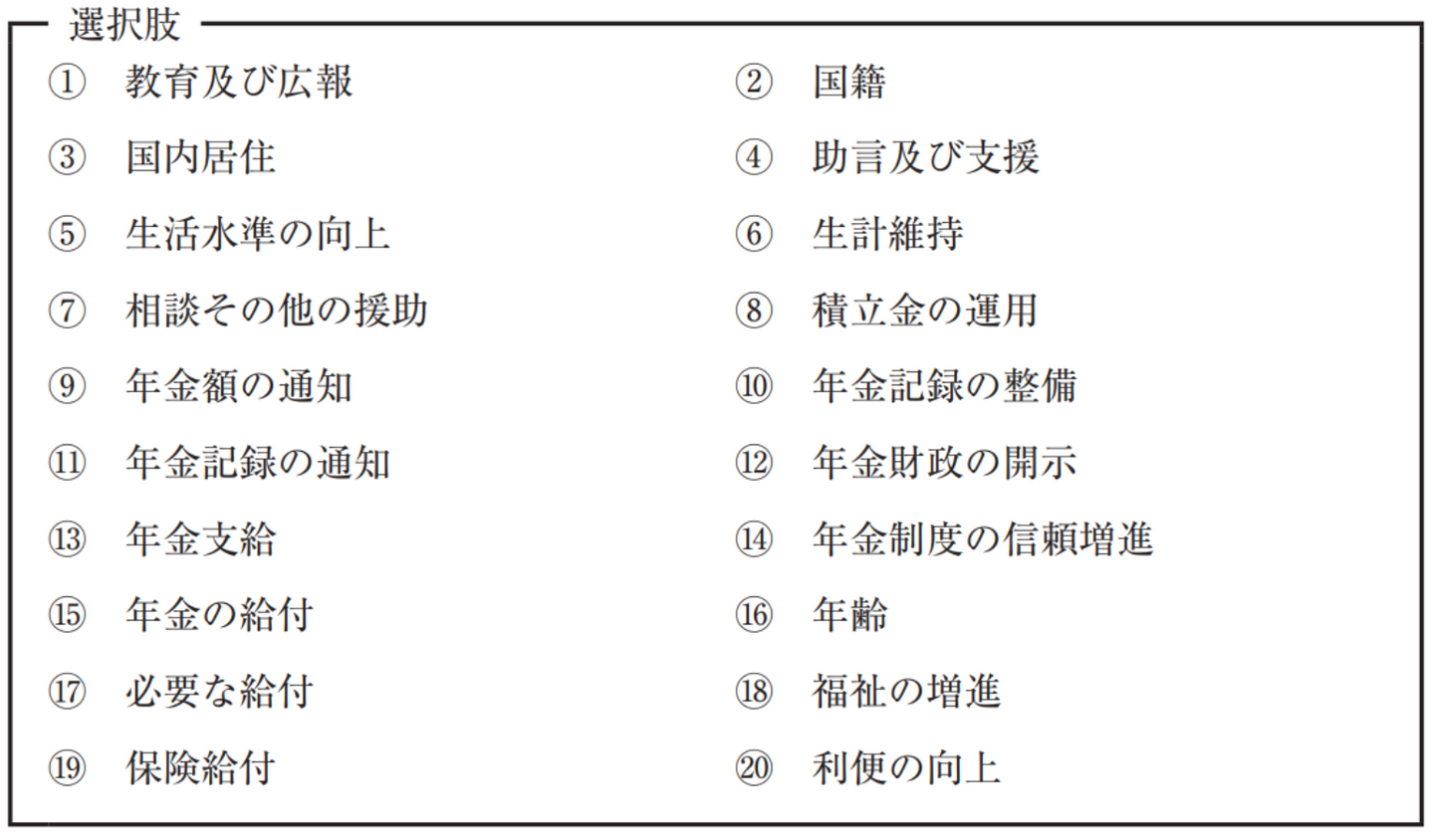

3-1-1.選択式試験の特徴

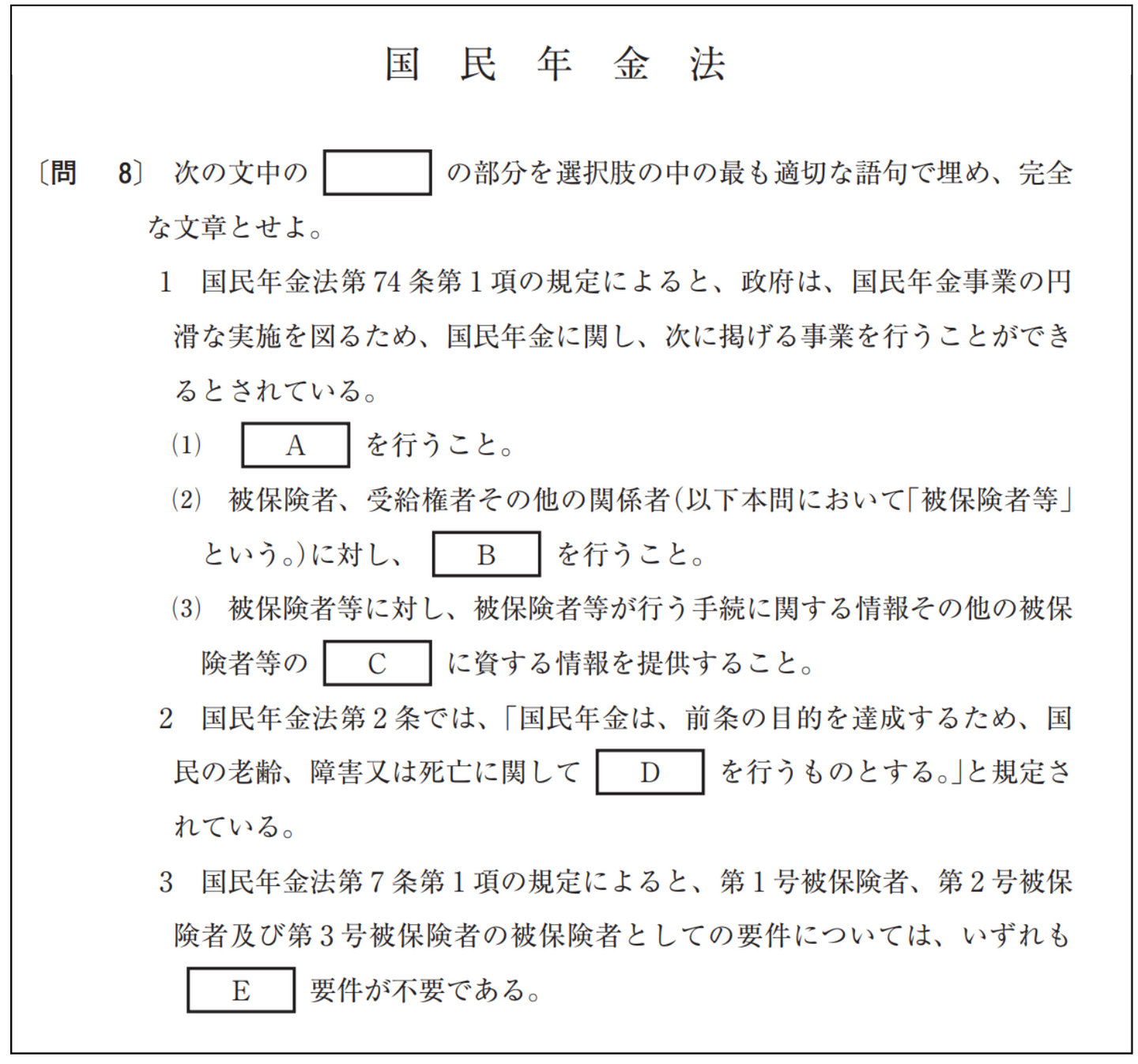

選択式試験は、問題文の穴あき部分に20個(または4個)の選択肢の中から適切な単語などをあてはめて文章を完成させる形式の試験です。

8科目・各5問で合計40問出題されます。

▼選択式 試験問題イメージ

画像引用:令和5年度(第55回)社会保険労務士試験 選択式 問8「国民年金法」より

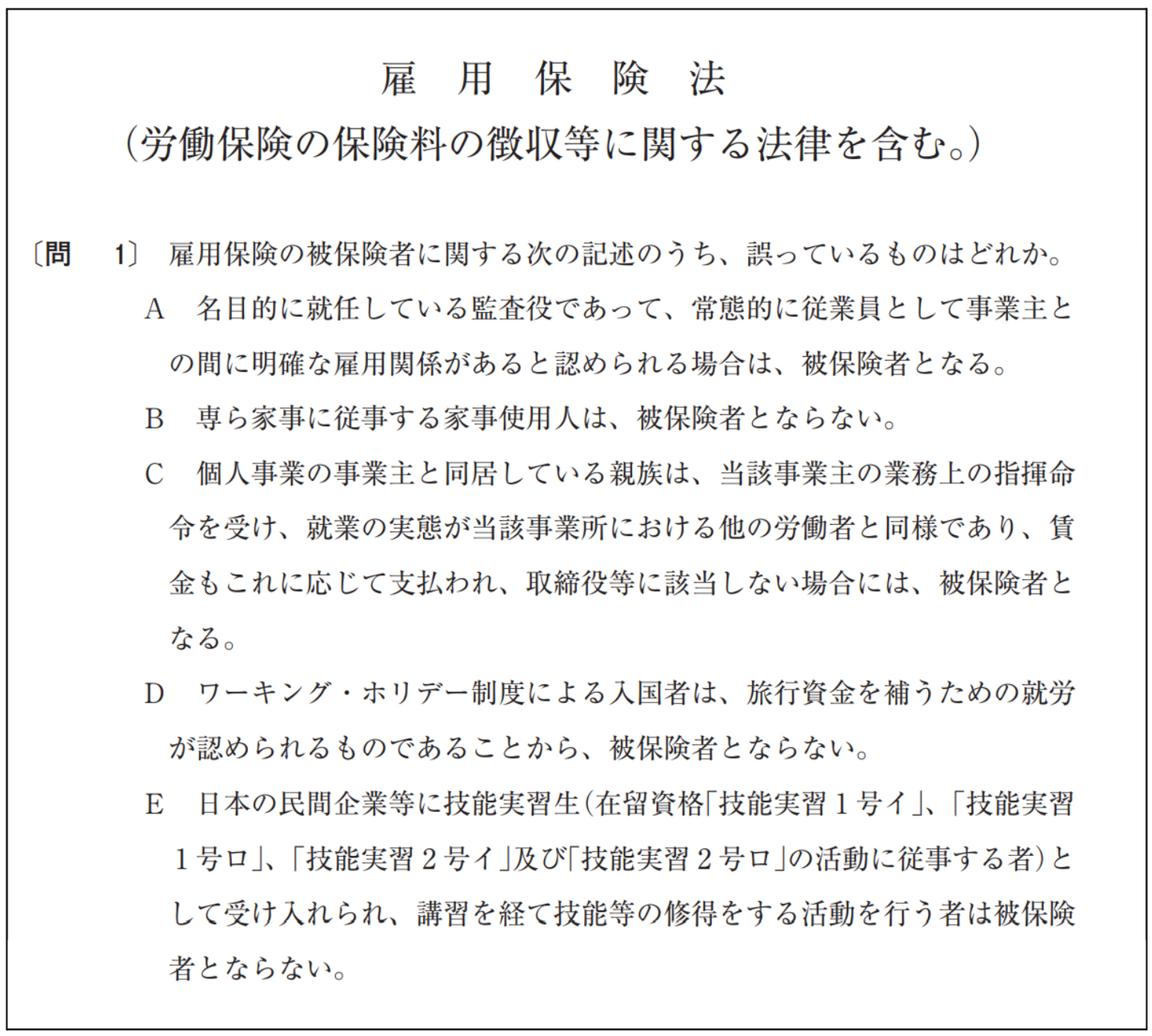

3-1-2.択一式試験の特徴

択一式試験は5肢択一式です。

10科目・各3〜10問で合計70問出題されます。

▼択一式 試験問題イメージ

画像引用:令和5年度(第55回)社会保険労務士試験 択一式 「雇用保険法」問1より

3-2.配点と合格基準点(合格ライン)

社労士試験の配点は、以下の表のとおりです。

| 試験科目 | 選択式 | 択一式 |

| 労働基準法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 労働者安全衛生法 | ||

| 労働者災害補償保険 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 雇用保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 労働一般 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 社会保険一般 | 1問(5点) | |

| 健康保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 厚生年金保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 国民年金法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 合計 | 8問(40点) | 7問(70点) |

※選択式試験では「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の出題はありません。

※択一式試験の「労働者災害補償保険」「雇用保険法」のうち3問は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題です。

社労士試験には、以下のような原則的な合格基準点が定められています。

合格基準点(合格ライン)

【選択式】合計40点満点中28点以上(得点率7割以上)かつ、各科目5点満点中3点以上(得点率6割以上)

【択一式】

合計70点満点中49点以上(得点率7割以上)かつ、各科目10点満点中4点以上(得点率4割以上)

ただし、年度により「救済」と呼ばれる補正が実施されることがあるため、正式な合格基準点は合格発表と併せて公表となります。

▶「救済」とは

試験の難易度(受験者全体の正答率)に合わせて、特定の科目の合格基準点を引き下げる調整をいいます。選択式、択一式両方で救済措置がとられる可能性がありますが、比較的選択式で救済措置が講じられることが多い傾向にあります。

「救済」がなかった年度もあり、問題の難易度が高いからといって必ず救済措置がとられるとは限りません。受験の際はあくまで「合格基準点」以上の得点を目指しましょう。

4.社労士試験の過去10年の平均合格率は6.2%

社労士試験の過去10年の平均合格率は6.2%、もっとも合格率が低い年は2.6%となっており、この合格率の低さにより「社労士試験は難関試験である」と位置付けられています。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和5年 | 42,741 | 2,720 | 6.4% |

| 令和4年 | 40,633 | 2,134 | 5.3% |

| 令和3年 | 37,306 | 2,937 | 7.9% |

| 令和2年 | 34,845 | 2,237 | 6.4% |

| 令和元年 | 38,428 | 2,525 | 6.6% |

| 平成30年 | 38,427 | 2,413 | 6.3% |

| 平成29年 | 38,685 | 2,613 | 6.8% |

| 平成28年 | 39,972 | 1,770 | 4.4% |

| 平成27年 | 40,712 | 1,051 | 2.6% |

| 平成26年 | 44,546 | 4,156 | 9.3% |

| 平均 | 6.2% |

参考:厚生労働省「第55回社会保険労務士試験の合格者発表」受験申込者数・受験者数・合格者数の推移(過去10年)

合格率が低い要因については様々なことが考えられますが、主に下記の3点が挙げられます。

・合格基準点が、選択式と択一式、合計点と各科目それぞれに定められている・試験範囲が幅広く、試験当日までに十分な対策をとるのが難しい

・科目合格、科目免除制度がない

社労士試験に合格するためには、合計点で7割以上、科目ごとでも4割〜6割以上の得点を獲得する必要があり、10科目という幅広い試験範囲を偏りなく得点できる力をつけておくことが重要です。そのために必要な勉強時間は一般的には、1,000時間以上と言われています。

1,000時間の勉強時間となると、毎日2時間の勉強で500日、毎日3時間の勉強でも333日以上が必要となる計算です。毎日少しずつでも学習時間を確保し、インプットとアウトプットを繰り返し行いながら試験に必要な知識を定着させていけるよう根気強く取り組んでいくことが大切と言えるでしょう。

特に、時間に制限がある社会人の場合、いかに無駄を省き、効率よく学習を進めていけるかが合否を分ける重要なポイントになります。頻繁に行われる法改正のチェックなどもあり、独学では時間がいくらあっても足りず、1,000時間以上かかってしまう可能性もあります。

逆に、社労士試験を知り尽くした受験指導校の効率的なカリキュラムを活用した場合、1,000時間よりずっと少ない学習時間で合格を果たした受講生は決して少なくありません。ぜひ、忙しい社会人の方ほど受験指導校を活用し、短期間での合格を目指されてみてはいかがでしょうか。

社労士試験の難易度や勉強時間については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→社労士の難易度は?合格率の推移や他資格と比較して分かりやすく解説!

→社労士試験の勉強時間とは?最短で合格するための勉強方法とスケジュール管理のコツ

5.社労士試験に合格しているのは、どんな人?

ここまで社労士試験の概要について解説してきました。

「なんだかすごく難しそう」「仕事・家庭と勉強を両立するのは無理なのではないか」と思われた人も多いかもしれません。

では、いったいどのような人が合格を手にしているのでしょうか。

令和5年度(第55回)社労士試験のデータでみていきましょう。

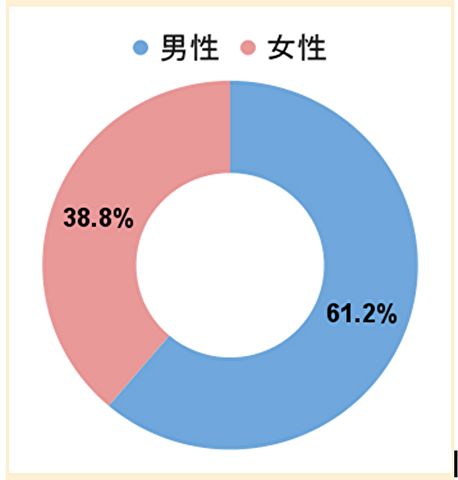

5-1.合格者の約4割が女性

社労士試験の合格者の男女比について、他の法律系資格と比較して女性の割合が多いという特徴があります。

「社労士試験合格者の男女別割合」

法律系資格と聞くと女性が活躍しづらいイメージを持っている人もいるかもしれません。しかし、近年は女性経営者も増えてきており、女性社労士の需要も高まってきているといえそうです。

【合格者の男女比】

| 他法律系資格 | 男性 | 女性 |

| 司法試験 | 70.6% | 29.4% |

| 司法書士 | 70.1% | 29.9% |

| 行政書士 | 70.6% | 29.4% |

| 宅建士 | 65.5% | 34.5% |

| 中小企業診断士 | 91.1% | 8.9% |

| 社会保険労務士 | 61.2% | 38.8% |

※参考 他資格試験における合格者男女比

司法試験:法務省https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00196.html

司法書士:法務省https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00563.html

行政書士:行政書士試験研究センターhttps://gyosei-shiken.or.jp/pdf/summary.pdf

宅建士:不動産取引推進機構https://www.retio.or.jp/attach/archive/132-051.pdf

中小企業診断士:J-SMECA 中小企業診断協会https://www.j-smeca.jp/attach/test/suii_moushikomisha.pdf

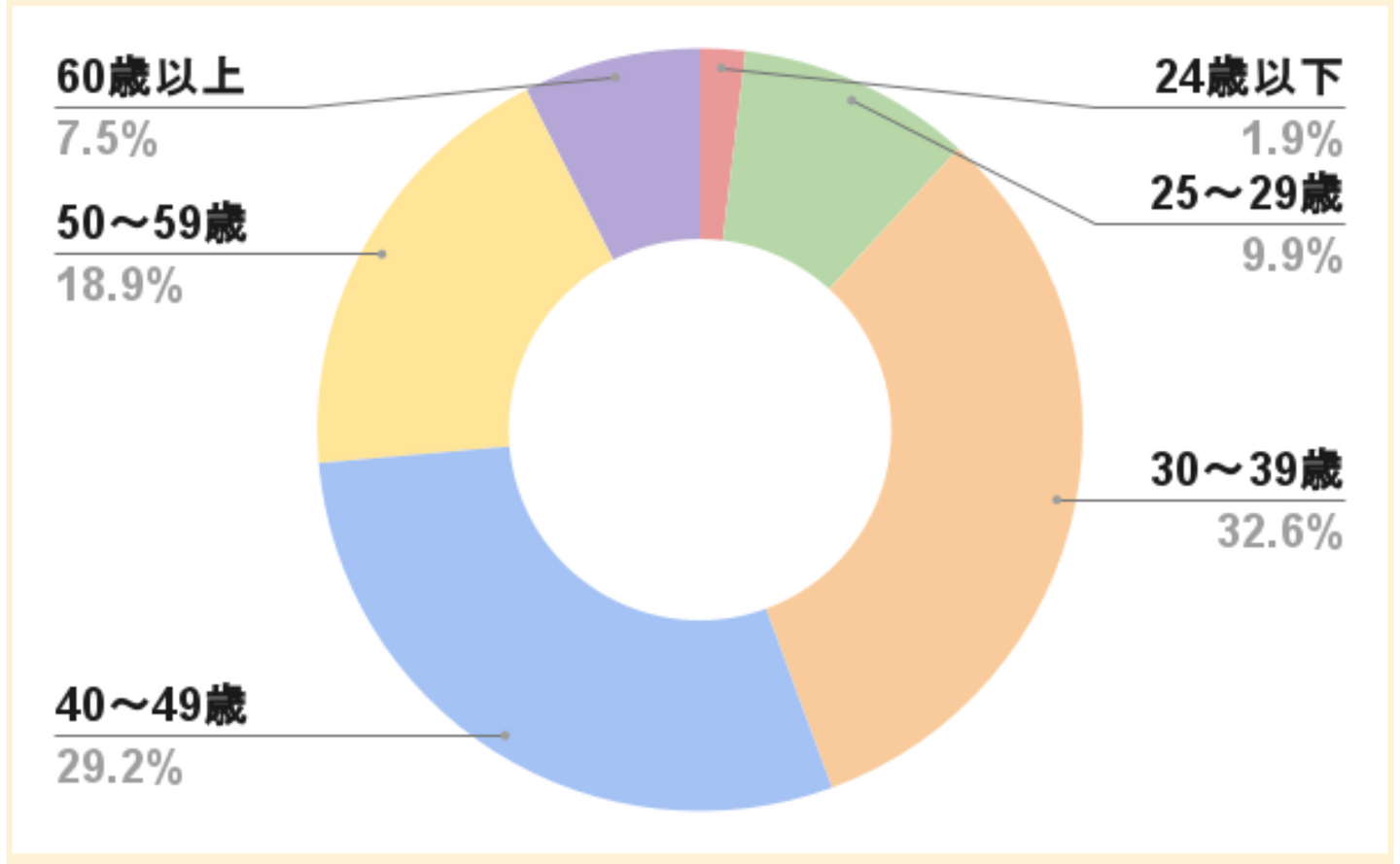

5-2.合格者の約6割が30代・40代

主に、仕事・家庭が忙しい世代の人たちが挑戦し合格している資格です。

「社労士試験合格者の年齢別割合」

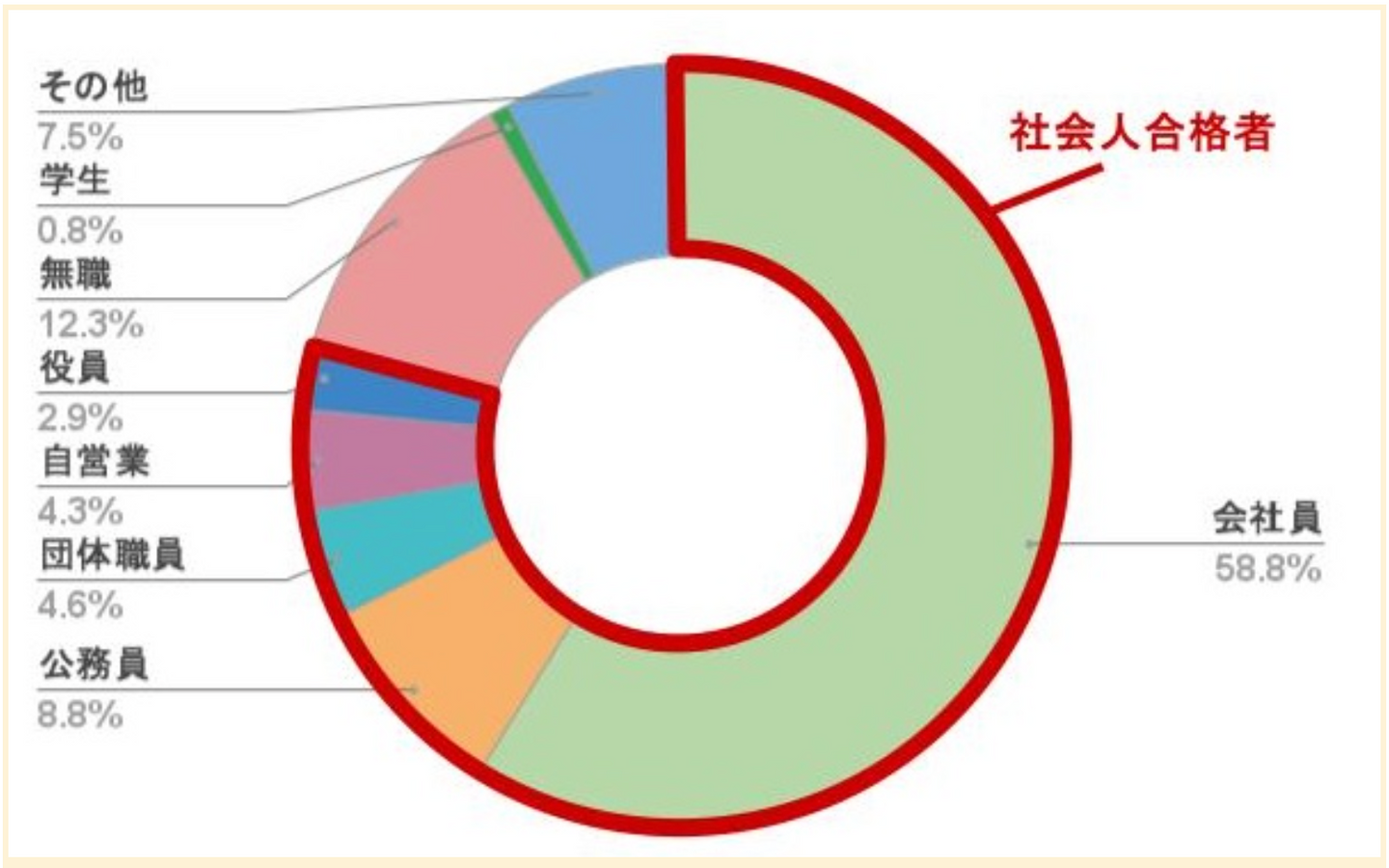

5-3.合格者の約8割が「働きながら」

社労士試験の合格者の約6割が会社員、そして実に約8割が社会人合格者という特徴があります。社労士試験は難関試験ですが、時間をうまく使えば働きながらでも十分合格できる可能性がある試験です。

「社労士試験合格者の職業別割合」

参考:社会保険労務士試験オフィシャルサイト発表資料「過去10年の推移と合格者の年齢階層別・職業別・男女別割合」

6.まとめ

社労士は、人事や労務管理、社会保険等に関するエキスパートです。

社労士事務所や一般企業に「勤務社労士」として所属したり、「開業社労士」として独立するなど活躍の場は多岐に渡ります。

社労士試験は試験範囲が膨大で難易度の高い試験であるため、勉強期間は数カ月から、独学の場合、数年に及ぶ可能性があります。

しかし、簡単ではないからこそ、企業から高い評価を得られ、転職活動やキャリアアップに有利になったり、独立開業のチャンスも期待できるなど魅力ある資格であることは間違いありません。そして、多くの受験生が働きながらチャレンジし、合格を掴みとっています。

人生100年時代、大人の学び直しで人生をより豊かにしてみませんか?

司法試験合格者数No.1の法律専門受験指導校・伊藤塾では、皆様からのリクエストの声にお応えし、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講しました。

合格をあきらめずに、夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。

伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートさせていただきます。

著者:伊藤塾 社労士試験科

伊藤塾 社労士試験科が運営する当コラムでは、社会保険労務士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。