司法書士試験の合格率はなぜ低い?2023年度の合格率や過去10年間の推移についても解説

司法書士試験は、例年合格率が4〜5%で推移している、法律系の難関国家資格のひとつです。

学生や社会人の方の中には、司法書士試験にチャレンジしたいけれど、合格率の低さから、自分では合格できないのではないかとマイナス思考に陥ってしまっている方も多いのではないでしょうか。

たしかに、司法書士試験は難易度の高い試験ですが、合格率が低いのには理由があり、コツコツと勉強を継続すれば、誰でも合格できる試験であることは間違いありません。

このコラムでは、司法書士試験の合格率がなぜ低いのか、本当の合格率がどれくらいなのかについて解説していきます。

【目次】

1.司法書士試験の合格率は4〜5%程度

1-1.令和5年度(2023年度)の合格率は5.2%

1-2.過去10年の合格率の推移とは?

1-3.司法書士試験の難易度とは?

2.司法書士試験の合格率はなぜ低いのか?

2-1.記念受験生が多い

2-2.試験科目が多く試験範囲が膨大

2-3.仕事をしながら受験する人が多い

3.司法書士試験に強い大学は?

4.司法書士試験の合格率の実態とは?

4-1.記念受験生を除けば合格率は上がる

4-2.合格者の平均年齢は41歳

4-3.法学部出身でなくても十分合格可能

5.司法書士試験の合格率を上げるなら受験指導校に行くべき?

6.まとめ

1.司法書士試験の合格率は4〜5%程度

司法書士試験の合格率は、法律系の資格の中でもとくに低い部類に入る難関国家資格です。

ここでは、2023年(令和5年)におこなわれた司法書士試験の合格率や、過去10年間の合格率の推移について確認していきます。

1-1.令和5年度(2023年度)の合格率は5.2%

2023年(令和5年)におこなわれた司法書士試験の結果は、次の通りです。

【2023年(令和5年度)司法書士試験 結果】

| 受験者数 | 最終合格者数 | 合格率 |

| 13,372人 | 695人 (内 男性487人,女性208人) | 5.20% |

※受験者数は午前の部及び午後の部の双方を受験した者の数

参照:令和5年度司法書士試験の最終結果について|法務省

令和5年度の司法書士試験の合格率は、受験者数13,372人に対し、合格者が695人、最終合格率は5.2%という結果となりました。

1-2.過去10年の合格率の推移とは?

2023年(令和5年度)の司法書士試験の合格率は5.2%でしたが、これまでの合格率はどれくらいで推移してきているのでしょうか。

過去10年間における司法書士試験の合格率の推移を確認してみましょう

| 試験年度 | 受験者数 | 最終合格者数 | 合格率 |

| 2023年(令和5年度) | 13,372人 | 695人 | 5.20% |

| 2022年(令和4年度) | 12,727人 | 660人 | 5.19% |

| 2021年(令和3年度) | 11,925人 | 613人 | 5.14% |

| 2020年(令和2年度) | 11,494人 | 595人 | 5.18% |

| 2019年(令和元年度) | 13,683人 | 601人 | 4.39% |

| 2018年(平成30年度) | 14,387人 | 621人 | 4.32% |

| 2017年(平成29年度) | 15,440人 | 629人 | 4.07% |

| 2016年(平成28年度) | 16,725人 | 660人 | 3.95% |

| 2015年(平成27年度) | 17,920人 | 707人 | 3.94% |

| 2014年(平成26年度) | 20,130人 | 759人 | 3.77% |

過去10年間の合格率をみると、おおむね4〜5%前後で推移しているのがわかります。

また、合格率は年々上昇傾向にあり、令和2年度に5%を超えてからは、一度も5%を下回っていません。

1-3.司法書士試験の難易度とは?

合格率は近年上昇傾向にあるものの、過去10年では4〜5%程度で推移していることを考えると、司法書士試験の難易度は高いといえるでしょう。

受験者数や合格者数もそこまで大きく変動があるわけではないので、今後も合格率は4〜5%前後で推移していくことが考えられます。

※司法書士試験の難易度については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照下さい。

→司法書士試験の難易度は?他資格との比較や合格するためのポイントを解説

2.司法書士試験の合格率はなぜ低いのか?

司法書士試験の合格率はなぜこんなにも低いのでしょうか。

合格率が低い原因を知っておくことで、試験にチャレンジするモチベーションを保ちやすくなることもあるでしょう。

ここでは、司法書士試験の合格率が他の資格試験と比べて低い理由について解説していきます。

2-1.記念受験生が多い

司法書士試験の合格率が低い理由として、記念受験生が多いことが挙げられます。

司法書士試験は受験資格がなく、誰でも受験できる試験です。そのため、まだ勉強が進んでいない段階だけど、とりあえず試しに受験してみたという受験生や、試験の雰囲気だけ掴むために受験する受験生もたくさんいます。

そのため、受験資格を制限される司法試験などに比べると、どうしても合格率が低くなってしまうのです。

2-2.試験科目が多く試験範囲が膨大

試験科目が多いことと学習すべき範囲が膨大であることが、司法書士試験の合格率が理由の一つです。

司法書士試験は、筆記試験と口述試験の2段階で行われますが、筆記試験の試験科目は憲法、民法、刑法、商法(会社法)、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、司法書士法、供託法、不動産登記法、商業登記法の合計11科目の勉強を行う必要があります。

民法・商法・不動産登記法・商業登記法の主要4科目だけでも、試験範囲は膨大で、法律初学者にとっては、ひと通りの基礎知識を理解するだけでも、多くの勉強時間が必要です。

初学者にありがちなのが、完璧主義でなかなか次の科目に進めないということです。すべてを暗記しようとして挫折し、あきらめてしまう方が意外と多いものです。

今は分からなくても、勉強を進めていくうちに理解できることも多々あります。分からないことを飲み込んだ上で、まずは先に進むことが大切です。

※初学者の勉強法については、こちらの記事もご参照ください。

2-3.仕事をしながら受験する人が多い

司法書士試験は、働きながら受験する人が多い試験でもあり、専業受験生が多い司法試験などに比べると、どうしても合格率は下がってしまう傾向にあります。

働きながら司法書士試験を目指す場合、勉強時間を捻出するのが非常に大変です。なかなか勉強時間に充てられる時間を作ることができない中で、準備不足のまま試験の雰囲気を感じたかったり、時間配分を確かめるために試験を受験する人もたくさんいることを考えると、合格率が下がってしまうのはある程度仕方のないことだといえるでしょう。

逆にいえば、働きながら、自分のペースで勉強を続けて合格を目指せるのも、司法書士試験の魅力の一つであるといえます。

3.司法書士試験に強い大学は?

司法書士試験の大学別合格率等は、法務省から公表されていません。

司法書士試験は受験資格が不要であり、さまざまな学歴、バックボーンを持つ人が受験できる試験です。

また、法学部以外の学部出身でも司法書士試験に合格している方はたくさんいますし、実務家の中でも、他学部出身で活躍している司法書士は多いです。

学歴が大卒でなくとも、また、法学部でなくても、司法書士試験に合格することは十分可能ですし、多彩なバックボーンを持つ人材であれば、合格後も、職業の枠を超えてさまざまなフィールドで活躍できるのが、司法書士試験の大きな魅力だといえるでしょう。

4.司法書士試験の合格率の実態とは?

ここでは、4つの視点から、司法書士試験の合格率の実態について解説していきます。

4-1.記念受験生を除けば合格率は上がる

2023年(令和5年度)に行われた司法書士試験の受験生13,372人から、記念受験生を除けば、当然合格率も上がることになるでしょう。

実際に、毎年どれくらい記念受験生がいるのか正確な人数はわかりませんが、令和5年度の試験では、出願者数16,133人に対して、受験者数が13,372人しかおらず、2,761人もの人が出願したにもかかわらず、受験しなかったということになります。

このことから、受験準備ができていない状態で受験している受験生も相当数いることがわかるため、記念受験生を除けば、今よりも数%程度合格率は上がるといえるでしょう。

4-2.合格者の平均年齢は41歳

法務省が発表している合格者のデータによると、合格者の平均年齢は41.14歳となっており、学生のうちに勉強に専念しなければ合格できない試験ではないことがわかります。

司法書士試験の試験科目である法律の勉強は、日常生活では馴染みのない問題であることが多く、イメージがしづらいという難点があります。

しかし、一度社会人経験をしてから法律の勉強をしてみると、実際の仕事と関係している部分が多く、勉強したことが頭に入りやすいというメリットがあるのです。

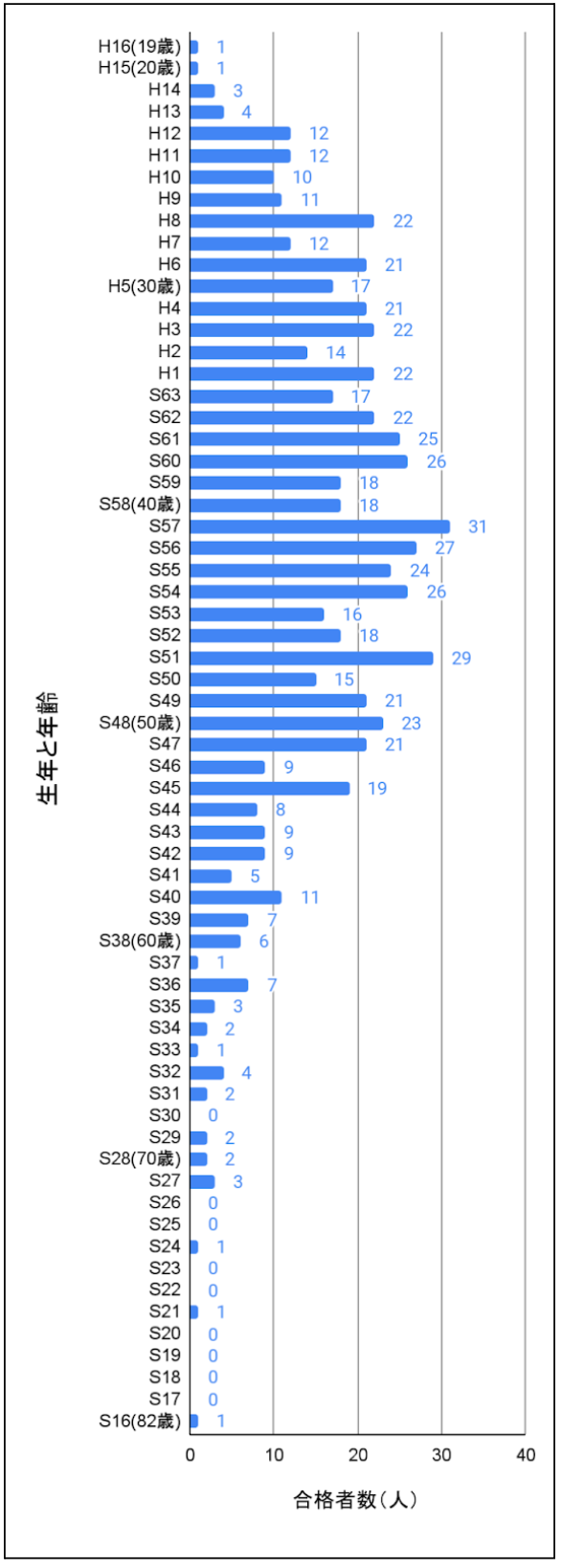

下記グラフは2023年(令和5年度)司法書士試験の生年別合格者数を表したものですが、最年少合格者の19歳から最高齢合格者の82歳まで、幅広い世代の人が合格できる試験であることがわかります。

そのため、合格率が4〜5%しかないからといって悲観的になる必要はなく、コツコツと勉強を継続できれば、誰でも合格することができる試験であると考えてよいでしょう。

【2023年(令和5年)司法書士試験の生年別合格者数】

4-3.法学部出身でなくても十分合格可能

司法書士試験は、法学部出身ではない法律初学者でも十分合格を目指せる試験です。

もちろん、法学部出身であれば、学生時代に聞いたことがある用語があったりと、初めて学ぶ方より多少理解が早いかもしれません。

しかし、法学初学者であっても、法律を一から効率よく学ぶことで、最終的に合格レベルまで到達することは十分可能です。

5.司法書士試験の合格率を上げるなら受験指導校に行くべき?

司法書士試験を独学で突破することは、不可能ではありません。しかし、司法書士試験にいち早く合格したいのであれば、受験指導校を有効活用して、効率よく勉強を進めることをおすすめします。

司法書士試験の試験科目は合計11科目あり、その試験範囲は膨大です。加えて、法律の学習を初めて行う方にとっては、参考書を読んでも具体的なイメージがつきづらく、内容を理解するだけでも莫大な時間がかかってしまうでしょう。

働きながら合格を目指すのであれば、勉強時間を捻出することが困難である場合が多く、遠回りの勉強をしていては、いつまで経っても合格を手にすることはできません。

また、独学で勉強する場合、最新の法改正に対応することや、時事情報をキャッチすることが難しい点も挙げられます。

スケジュール管理やモチベーションの維持も含め、受験指導校の講義やカウンセリング制度などを効果的に利用することで、最短での合格を目指すことができます。

6.まとめ

司法書士試験の合格率は、例年4〜5%程度で推移していて、令和5年度に実施された試験では、合格率は5.2%でした。

数字だけ聞くと合格率は非常に低いと感じるかもしれませんが、記念受験が多いことを考えると、実際の合格率はもう少し高い数字になることが推測されます。

合格者の平均年齢が41歳であることや、実際に幅広い年齢層で合格者を出していることを考えると、働きながらでも十分合格を目指せる試験であるということが、司法書士試験の魅力の一つであるといえるでしょう。

年齢は関係ありません。

もし資格取得にご興味があれば、ぜひ私たちと一緒に合格に向けた勉強を始めてみてはいかがでしょうか。

著者:伊藤塾 司法書士試験科

伊藤塾司法書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの司法書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、司法書士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。